- 著者

- 岡本 節子 古明地 夕佳 髙田 健人 長瀬 香織 苅部 康子 堤 亮介 谷中 景子 長谷川 未帆子 榎 裕美 大原 里子 加藤 すみ子 田中 和美 遠又 靖丈 小山 秀夫 三浦 公嗣

- 出版者

- 一般社団法人 日本健康・栄養システム学会

- 雑誌

- 日本健康・栄養システム学会誌 (ISSN:24323438)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.2, pp.10, 2022 (Released:2022-09-26)

- 参考文献数

- 13

目的:令和3 年度介護報酬改定の6 か月後の介護老人福祉施設(特養)及び介護老人保健施設(老健)における栄養ケア・マネジメント(NCM)を担う常勤管理栄養士の業務時間調査から、NCM の課題を整理し、検討することを目的とした。 方法:介護保険施設220 施設の常勤管理栄養士を対象に、3 日間の10 分間ワークサンプリング方式の自記式業務時間調査票を令和3 年9 月に依頼をした。 結果:有効回答は特養34 施設の管理栄養士44 人、老健17 施設の管理栄養士27 人であった。1 施設あたりの平均常勤管理栄養士数は特養1.4 人、老健2.0 人となっていた。特養及び老健常勤管理栄養士の一日一人当たりの業務時間において『NCM に関する業務』が最上位の業務として位置づけられ、『給食に関する業務』は上位の2 割程度であった。 結論:管理栄養士の業務は従来の給食からNCM へと大きく転換していた キーワード:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、栄養ケア・マネジメント、業務時間調査、給食

1 0 0 0 金融権力 : グローバル経済とリスク・ビジネス

1 0 0 0 OA 大正天皇御大喪儀記録

- 著者

- 警視庁総監官房文書課記録係 編

- 出版者

- 警視庁

- 巻号頁・発行日

- 1928

- 著者

- 飯野 亮太

- 雑誌

- 第60回日本生物物理学会年会

- 巻号頁・発行日

- 2022-09-02

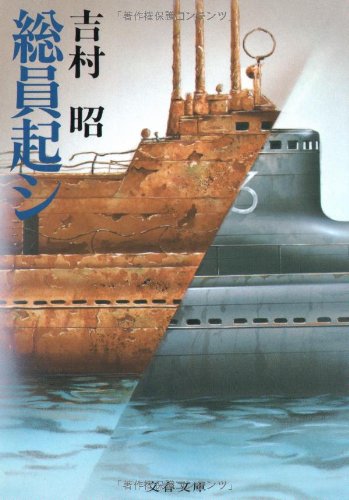

1 0 0 0 Uボートで来たスパイ : あるナチス・ドイツ諜報員の回想

- 著者

- エーリヒ・ギンペル著 村田綾子訳

- 出版者

- 扶桑社

- 巻号頁・発行日

- 2006

1 0 0 0 IR アメリカにおける日系人差別とユダヤ人 -1906年から1988年を中心に-

1 0 0 0 OA 和菓子用米粉の物性と調理法に関する研究

- 著者

- 高橋 節子 近堂 知子 平尾 和子

- 出版者

- 一般社団法人 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会誌 (ISSN:13411535)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.2, pp.100-106, 2013 (Released:2013-10-18)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 5

生米粉および α化もち米粉の和菓子用米粉7種の特性は,ラピッドビスコアナライザーによる加熱・冷却時の粘度および糊液のテクスチャー測定より求め,ショ糖添加の場合と比較した。また練りきり,ういろう生地の調製法の違いが物性に及ぼす影響についても検討した。その結果,白玉粉ともち粉,上新粉と上用粉はそれぞれ近似の粘度および糊液のテクスチャーを示した。白玉粉の粘度は上新粉に比べて低いが,最高粘度を示す温度は75℃と上新粉よりも低く,低温で糊化しやすいことを示した。α化もち米粉の上南粉は白玉粉,もち粉に近似のテクスチャーを示し,寒梅粉は粘度が低く,軟らかい糊液であった。練りきりは練りあんにぎゅうひを加えることにより,硬さ,凝集性が大となり成形性を増し,保型性を高める効果を示した。ういろう生地は,熱いうちに混捏したものが,また副材料は小麦澱粉に比べてくず澱粉を使用したものが,破断応力,破断エネルギーはともに大きい値を示し,こしのある生地が得られた。

1 0 0 0 OA ペットボトル入り飲料に関する研究

- 著者

- 小野 郁 今 清佳 森 菜穂子 太田 誠耕

- 出版者

- 弘前大学教育学部

- 雑誌

- 弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)

- 巻号頁・発行日

- no.92, pp.133-145, 2004-10-15

大学生410名を対象とし,500mlのペットボトル飲料の利用状況について調査を行った。また,開栓後の500mlのペットボトル飲料の細菌の繁殖状況を一般生菌法で測定した。その結果,ほとんどの大学生がペットボトル飲料を利用しており,保存によって細菌が大量に繁殖することが明らかになった。特に直接口をつけて飲んだ場合には,長期間の保存が可能とは苦いがたく,開栓後は冷蔵庫内で保存し,開栓当日遅くても1日後に飲みきることが必要である。また,飲用後のペットボトル容器に別の飲料を移し香え水筒として再利用することは衛生上安全であるとは言いがたい。

1 0 0 0 OA 愛知県における明治農法の展開 牛馬耕の導入・普及の地域差をめぐって

- 著者

- 伴野 泰弘

- 出版者

- 社会経済史学会

- 雑誌

- 社会経済史学 (ISSN:00380113)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.117-145, 1992 (Released:2018-04-19)

1 0 0 0 生活の古典 : 民俗学入門

- 著者

- 中谷 智美 福井 義一 大浦 真一 今井田 貴裕 Tomomi NAKATANI Yoshikazu FUKUI Shinichi Oura Takahiro IMAIDA

- 出版者

- 甲南大学文学部

- 雑誌

- 甲南大學紀要.文学編 = The Journal of Konan University. Faculty of Letters (ISSN:04542878)

- 巻号頁・発行日

- vol.172, pp.151-171, 2022-03-30

催眠療法の心身の疾患に対する有効性が認められているにも関わらず,催眠に対する否定的なイメージが流布しているせいで,わが国における催眠療法の活用は不十分であると言える。催眠の適切な普及と発展を促すには,催眠に対する態度(催眠態度)を改善する方法を開発する必要がある。催眠態度は催眠状態期待(主体性喪失期待,潜在能力解放期待)の影響を受けることから,本研究では催眠状態期待を適切に修正することを意図した3 種類の心理教育による意識的・非意識的催眠態度の変化の違いを検討した。54 名の一般大学生を3 つの条件(主体性喪失期待修正条件,潜在能力解放期待修正条件,統制条件)に割り付け,心理教育の実施前後で質問票調査を実施した。分析の結果,意識的催眠態度は,主体性喪失期待修正条件において事前の意識的催眠態度が否定的であった群と,事前の意識的催眠態度が否定的であった男性において肯定的に変化した。一方で,条件にかかわらず,事前の非意識的催眠態度が肯定的な場合は,心理教育により中庸化したのに対して,否定的な場合は変化しなかったことから,心理教育の効果は不十分であることが分かった。このことから,「操作的」とか「支配的」といった催眠に対する否定的なイメージを修正することが,催眠に対する忌避的態度を改善し,催眠療法の利用を促進する有効な手段であることが示唆された。心理教育の効果の性差には,わが国における伝統的ジェンダー観が影響していると考察された。

1 0 0 0 OA “選択の自由”に関する実験心理学的研究

- 著者

- 堀 麻佑子 Mayuko Hori

- 出版者

- 関西学院大学

- 巻号頁・発行日

- 2014-03-01

- 出版者

- 愛知大学東亜同文書院大学記念センター

- 雑誌

- オープン・リサーチ・センター年報

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.9-12, 2011-03

2010年10 月31 日13:30 ~ 17:30愛大豊橋校舎記念会館3 階小講堂《司会》愛知大学東亜同文書院大学記念センター長藤田佳久《挨拶》愛知大学学長佐藤元彦

1 0 0 0 愛知大学五十年史

- 著者

- 愛知大学五十年史編纂委員会編

- 出版者

- 愛知大学

- 巻号頁・発行日

- 1997