1 0 0 0 OA 漢族の性格を語る : 文化と習俗に観たる支那の国民性

- 著者

- 石原 英子

- 出版者

- 名古屋市立大学

- 雑誌

- 名古屋市立大学看護学部紀要 (ISSN:13464132)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.105-106, 2001-03

平成12年度をもって定年退職をする筆者に,貴重な紙面での発言の機会を与えて下さいましたことを有難く思います。筆者は,平成12年10月28日に挙行された名古屋市立大学開学50周年記念式典・祝賀会・講演会の実行委員として,また,同年11月18日に開催した看護学部の市民公開講座に演者の一人として参加しました。そこでみた看護学部の活躍ぶりと市民公開講座開催までの経緯について記録しておきたいと思います。市民公開講座 : 公開講座企画委員会は大学全体の委員会の一つとして存在し,大学全体の公開講座の企画を調整する(平成12年度の看護学部選出委員は小玉学部長と研究紀要委員会委員の藤原奈佳子助教授)。その委員会が4月3日に開催され,今年は,開学50周年記念事業の統一テーマ「市民が育て,市民に発信する名古屋市立大学」に基づいて公開講座を企画することとなった。研究紀要委員会 : 学部内の研究紀要委員会は企画案を作成し,アンケートの結果を参考に,実演・実技を含めた講演を向う3年分を計画した。「第1回 : 看護と食」「第2回 : 五感と食」「第3回 : こころと食」である。今年,市民に配布された資料には,2000名古屋市立大学市民公開講座・第5講座看護学部テーマ「看護と食」,講師及び演題「看護と食-総論」「健康維持食から治療食まで」,実演「食品の塩分濃度を測定してみよう」と記されていた。障害のある方への対応と評価 : 市民向けパンフレットには「耳が不自由など,障害のある方は事前にお知らせ下さい。手話通訳等必要な対応をさせていただきます」とある。藤原委員の発案で字幕と手話通訳が実現した。歴史のある市民公開講座で,初めての予算措置であった。受講者のアンケートによると評判は上々であった。だが,もし車椅子使用の方が受講を希望したら,対応用トイレがこの川澄キャンパスには無い。このことも看護学部の13年度の予算要求(案)として取り上げられたが,復活要求では採用されなかった。「健康維持食から治療食まで」 : このテーマを依頼された理由を考えた。筆者が担当した科目に「生活・臨床栄養学」があり,それから由来していると想像した。この科目は本看護学部が設置申請した際,独自に立てた内容で教科書が無い。30時間の半分は健常人の家庭での栄養学に,半分を患者の臨床での栄養学にあて生化学的に解説している。健常人と患者に共通する栄養学上の警告に植物油(リノール酸を主成分とする)摂取過剰がある。以前の「脂肪に関する栄養指導」の誤りがはっきりしているのに,厚生省の対応が非常に遅いため,この警告を市民へ発信することにした。看護学部の活躍 : 本学は医学部,薬学部,経済学部,人文社会学部,芸術工学部,看護学部,自然科学研究教育センターからなる総合大学である。そのなかで,看護学部は何事につけ最も真剣に,最も着実に対応している。今回の市民公開講座の準備状況と当日の対応にも,それをみた。字幕業者との打ち合せを含めた綿密な準備と研究紀要委員会の方々および事務室の方々の心からの協力があり,以前には見られなかった団結力を感じた。看護学部は,名古屋市の中心地を通る地下鉄桜通線の改札口から一番近いところにある。地理的にも看護学部は市民・看護職者および関係職者との交流・提携・研修活動の拠点にふさわしい。車椅子対応用トイレの設置とその通路環境が早く確保されれば良いがと願う。看護学部から発案した字幕は「開学50周年記念講演会」で先に実施された。字幕に演者の発言がたちまちに打ち出されるのをはじめてみて感心した。この開学50周年記念式典・祝賀会・講演会に看護学部の教員はどの学部よりも多くの比率で参加した。式典の閉会のことばを担当したのは看護学部の筆者であった。在学期間も含めると,本学に46年間お世話になったことと重ね合わせ,感慨深いものだった。お別れに際して : 大勢の方々に支えられて,沢山の思い出を共有させていただきました。大豊作の秋のような感謝の気持ちで一杯です。有難うございました。

1 0 0 0 七わの白ん鳥 . 月にのぼったアカナー

- 著者

- 梶原まゆみ文 石部虎二絵 . 松谷みよ子文 儀間比呂志版画

- 出版者

- 世界文化社

- 巻号頁・発行日

- 2004

- 著者

- 中島 悠介

- 出版者

- 大阪大谷大学教育学会

- 雑誌

- 教育研究 = The bulletin of education (ISSN:21876150)

- 巻号頁・発行日

- no.43, pp.47-55, 2017

1 0 0 0 OA 臨床検査データ処理の問題点 : 医療情報システムの一環としての考察

- 著者

- 國光 登志子

- 出版者

- 環境新聞社

- 雑誌

- 月刊ケアマネジメント

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.2, pp.42-47, 2013-02

- 著者

- 舛添 要一 沖本 健二

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ヘルスケア (ISSN:18815707)

- 巻号頁・発行日

- no.228, pp.46-48, 2008-10

──まず、医療に関して伺います。先頃公表された「安心と希望の医療確保ビジョン」具体化に関する検討会の中間取りまとめで、医師数を現在の1.5倍にするプランが打ち出されました。現在も医師は年間3000〜4000人増えていますが、産科医や外科医の数は減っています。単に医師を増やすだけでは、医師不足問題の核心である診療科間や地域の偏在を解消できないのではないでしょうか。

- 著者

- 舛添 要一 飯田 展久

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- no.1793, pp.64-67, 2015-06-01

交通政策で言えば、今でも東京の公共交通機関の時間の正確さは世界一です。しかも、道路の渋滞はほかの世界の主要都市に比べてはるかに少ない。首都高速中央環状線が今年3月に開通してから1カ月の利用状況を見ると、交通渋滞の度合いを示す渋滞損失時間は首…

1 0 0 0 I 七つの側面からみた日欧関係

- 著者

- 荒川 弘

- 出版者

- 日本EU学会

- 雑誌

- 日本・EC研究者大会

- 巻号頁・発行日

- vol.1979, no.4, pp.72-76, 1979

1 0 0 0 OA 横浜ランドマークタワーの基礎設計と施工(<小特集>第28回土質工学研究発表会)

1 0 0 0 テキサス無宿 : 他三十一篇

- 著者

- 松田 雅子

- 出版者

- 長崎大学 環境科学部

- 雑誌

- 長崎大学総合環境研究 = Journal of Environmental Studies (ISSN:13446258)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.55-65, 2011-06

Kiran Desai, who was born in 1971 in New Delhi, received the Booker Prize in 2006 as the youngest female writer by The Inheritance of Loss. The hardship of Indian people in the post colonial societies of 1980s in North India and in New York are described along with the humiliating recollection of an Indian young man, who later becomes a judge, studying in Cambridge during the World War II. Most characters in the novel experience some kind of loss as they inherite colonial legacy even after the independence of India. Around 1980s it is widely recognized that bidirectional viewpoints from both former colonies and imperial countries are necessary to understand the present world of post colonialism because they are closely related and affecting each other. This novel reveals such complexities in different levels of society. Storytelling by the Indian heroine, Sai, reflects her position in India as one of its elite members, showing some characteristics of complicit postcolonialism. However, the community of the elite Indians collapses and loses its power at the end, therefore, it is concluded that the novel shows oppositional postcolonialism at the same time. In addition, polyphonic voices of characters in the three plots makes it possible to reveal complexity of postcolonial society in India.

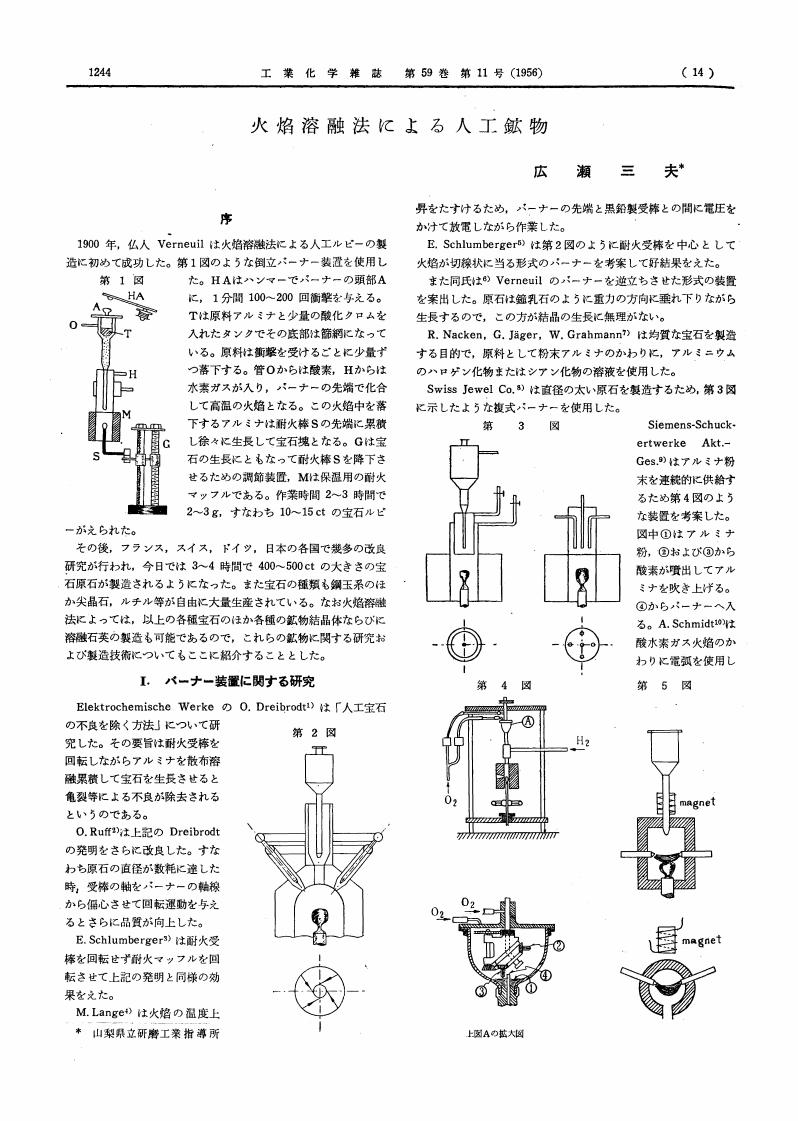

1 0 0 0 OA 火焔溶融法による人工鉱物

- 著者

- 広瀬 三夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 工業化学雑誌 (ISSN:00232734)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.11, pp.1244-1247, 1956-11-05 (Released:2011-09-02)

- 参考文献数

- 39

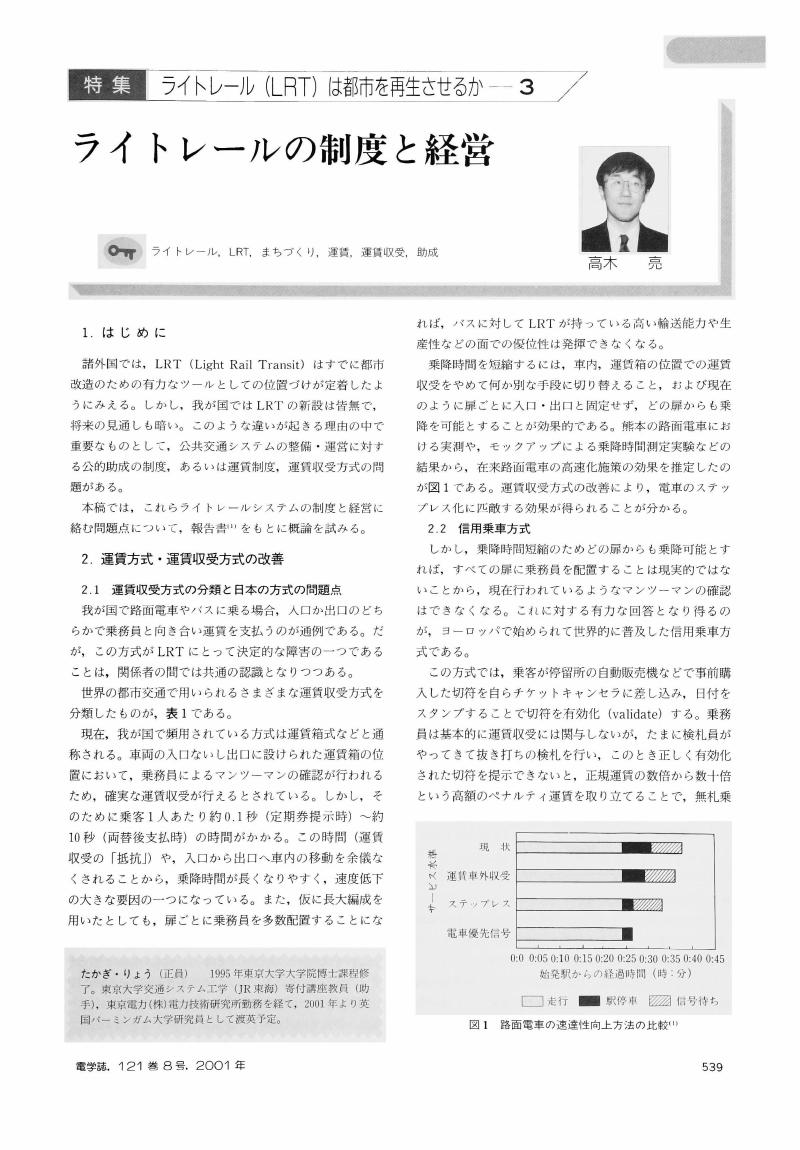

1 0 0 0 OA ライトレールの制度と経営

- 著者

- 高木 亮

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会誌 (ISSN:13405551)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.8, pp.539-542, 2001-08-01 (Released:2008-04-17)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 OA 動物心理学実験における強制遊泳処置の役割 : その過去と新しい実験パラダイム

- 著者

- 柾木 隆寿 Masaki Takahisa

- 雑誌

- 人文論究 (ISSN:02866773)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.122-135, 2004-12-10