2 0 0 0 エンドトキシンを用いたマウスモデルによるニッケルアレルギーの解析

平成18年度:グラム陰性細菌のエンドトキシンまたはlipopolysaccharide(LPS)は,ニッケル(Ni)アレルギーをsensitization(感作)とelicitation(炎症発現)の両段階で強力に促進することを見いだし,これに関連して以下を解明(Clin Exp Allergy 2007;37:743-751に発表).1.炎症はTh2優位マウス(BALB/c)よりもTh1優位マウス(C57BL/6)で強力である.2.炎症はTNF欠損やT細胞欠損マウスでも対照マウスと同程度だか,TLR4変異,マクロファージ枯渇,IL-1欠損などのマウスでは微弱である.ヒスタミン合成酵素(HDC)活性が炎症に平行して増加する.炎症はマスト細胞欠損マウスでむしろ増強,HDC欠損マウスでは微弱である.5.LPSとの併用は他の金属(Cr, Co, Pd, Cu,Ag)に対するアレルギーの成立も促進する.平成19年度:以下を示唆する結果を得た(補足実験を加え論文投稿予定).Niアレルギーの発症にはマクロファージに加えNK細胞または好塩基球が関与する.2.Ni-感作マウスはCr, Co, Pd, Cu, Agに対しても反応する.3.ヒスタミンはelicitationの過程に関与する.4.LPS以外の細菌成分や関連炎症性物質(MDP, mannan, polyI: polyC, TLR2 ligands, concanavalin A, nitrogen-containing bisphosphonates)も, sensitizationとelicitationの両段階でNiアレルギーを促進する.5.LPSが存在すると,Niはelicitationで1x10^<-12>Mの極めて低濃度で炎症を誘導する(感染は金属アレルギーに対し極めて敏感にする).

2 0 0 0 OA 科学的概念の学習における自己説明訓練の効果

- 著者

- 深谷 達史

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.3, pp.342-354, 2011 (Released:2012-03-27)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 1 2

様々な学習領域に共通する知識構築活動として自己説明が知られている。いくつかの研究によって学習者の自己説明を訓練する効果が示されているが, どのような訓練が科学的概念に関する深い理解の達成を可能にするかは十分明らかではない。そこで本研究は, 生物・生態システムなどの働きを捉える枠組みであるSBF理論を参照し, 有効だと考えられる自己説明訓練法を提案し, その効果を検証することを目的とした。学習講座に参加した中学2年生を, システムの構成要素の仕組みと機能について質問および解答作成を行った実験群(n=48)と, そうした制限を設けずに質問および解答作成を行った対照群(n=26)に割り当て, 訓練の効果を検討した。その結果, 文章中に答えが明記されていない理解テストにおいて, 実験群のテスト成績が対照群よりも高い傾向が見られた。また, テストの文章を学習する際に記入を求めたコメントの分析から, 仕組みと機能に関する推論(SBF説明)がテスト成績に影響を及ぼしていたことが示された。本研究の結果より, 生物・生態システムの仕組みと機能を捉えるSBF理論に基づく自己説明訓練が, 科学的概念の理解を促す上で有効である可能性が示唆された。

2 0 0 0 プロ野球の数理科学

- 著者

- 鳥越 規央

- 出版者

- 公益社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会

- 雑誌

- オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 = [O]perations research as a management science [r]esearch (ISSN:00303674)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.11-16, 2012-01-01

- 参考文献数

- 9

メジャーリーグでは,セイバーメトリクスというプロ野球のデータ解析手法によって生み出された指標に基づいて選手を評価している.こうした動きは日本のプロ野球においても徐々に浸透している.近年はプロ野球データも1球ごとに細かく収集されているため,より精度の高い分析手法の開発も期待できる.本報告では,アウトカウント,塁状況別シチュエーションにおける得点差別の勝率確率の算出方法を解説する.これによりWPA(Win Probability Added)と呼ばれる,選手の貢献度を示す指標を用いて選手評価を行うことができる.さらには,ある打順が1試合当たりに得る平均得点の算出方法を紹介し,より多くの得点を得た打順にどのような傾向が見られるかを考察した.

- 著者

- 宮内 伸子

- 出版者

- 日本独文学会北陸支部

- 雑誌

- ドイツ語文化圏研究 (ISSN:1348561X)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.92-122, 2011

2 0 0 0 IR キリル文字正書法確立前のモンゴル語口語辞典の表記について

- 著者

- 角道 正佳

- 出版者

- 東北大学東北アジア研究センター

- 雑誌

- 東北アジア研究 (ISSN:13439332)

- 巻号頁・発行日

- no.16, pp.27-44, 2012

2 0 0 0 自律移動ロボットのIoT化と新規市場創出

- 著者

- 安藤 健 上松 弘幸

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.8, pp.703-706, 2019 (Released:2019-10-18)

- 参考文献数

- 9

2 0 0 0 OA 『南史』謝氏列伝(1) : 謝晦

- 著者

- 谷本,圭司

- 出版者

- 広島大学文学部中国中世文学研究会

- 雑誌

- 中国中世文学研究

- 巻号頁・発行日

- no.27, 1994-10-22

2 0 0 0 OA 理学療法士における目測精度の検討

- 著者

- 重島 晃史 山﨑 裕司 片山 訓博

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.43 Suppl. No.2 (第51回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.1701, 2016 (Released:2016-04-28)

【はじめに,目的】関節可動域の目測は理学療法士(PT)にとって必要なスキルの1つである。我々は,学生やPTの目測能力やトレーニング効果について検証してきたが,測定角度の違いが目測精度に与える影響については未だ検討の余地が残されている。目測の難易度が明らかになれば,トレーニングすべき目測角度やその目標が明確となる。本研究の目的はPTを対象に,角度の違いによって目測精度がどの程度異なるのかを検証することである。【方法】対象はPT17名(男性11名,女性6名)で,経験年数は1~14年目であった。目測能力の測定は我々が先行研究(2011年)で作成した測定ツールを使用した。Power Point画面上に直線角度を34パターン作図し,10度~170度までの角度を10度間隔で表示した。測定では1分間にできる限り速く正確に各スライドの角度を声に出して読むように指示し,角度は検査者が記録用紙に記入した。内容は5種類あり,ランダムに5回実施した。各測定終了時には正解角度のフィードバックを行わなかった。データの解析では,5回試行したすべてデータを対象として各角度における正答率および誤差角度を算出した。統計学的解析では,各角度間の正答率および誤差角度の差を検討するために反復測定分散分析および多重比較を用いた。また,経験年数と目測精度との関連性についてピアソンの相関係数を用いて検討した。【結果】正答率は直線角度10度から170度の順に,73.0±33.8%,69.3±27.6%,55.5±23.9%,49.6±22.3%,36.3±27.8%,51±31%,66.3±27.3%,82.1±20.9%,94.4±11.5%,88.2±20.8%,59.9±29.1%,51.6±37.5%,38.4±20.8%,17.1±19.0%,40.4±24.4%,48.4±26.0%,87.4±22.8%であった。誤差角度は直線角度10度から170度の順に2.7±3.4度,3.1±2.8度,4.4±2.4度,5.8±2.1度,6.9±3.4度,6.0±4.5度,4.2±4.3度,2.0±2.3度,0.6±1.1度,1.2±2.1度,4.1±3.0度,5.7±4.1度,7.4±2.9度,11.1±3.7度,6.7±4.2度,5.9±3.9度,1.6±2.8度であった。なお,経験年数と正答率との間には有意な関連はなかった(r=0.40,NS)。【結論】本研究の結果から,目測角度によって難易度に違いがあることが明らかとなった。目測の難易度の高い角度は50°,60°,130°,140°,150°であり,難易度の低い角度は80°,90°,100°,170°であった。人は「斜線効果」によって,斜めの線よりも垂直または水平に近い線の方が線の方向を正確に認識し判断できると言われている。本研究において,難易度の低い角度はどれも水平か垂直に近い角度を示していることから,生理的に安易で正確に捉えやすいと考えられた。動作分析や関節可動域測定で目測を活用する際は,正答率の低い角度について注意する必要がある。経験年数と目測精度の間には有意な関連は無く,経験年数に関わらず目測精度を維持するためにはトレーニングが必要なものと考えられた。

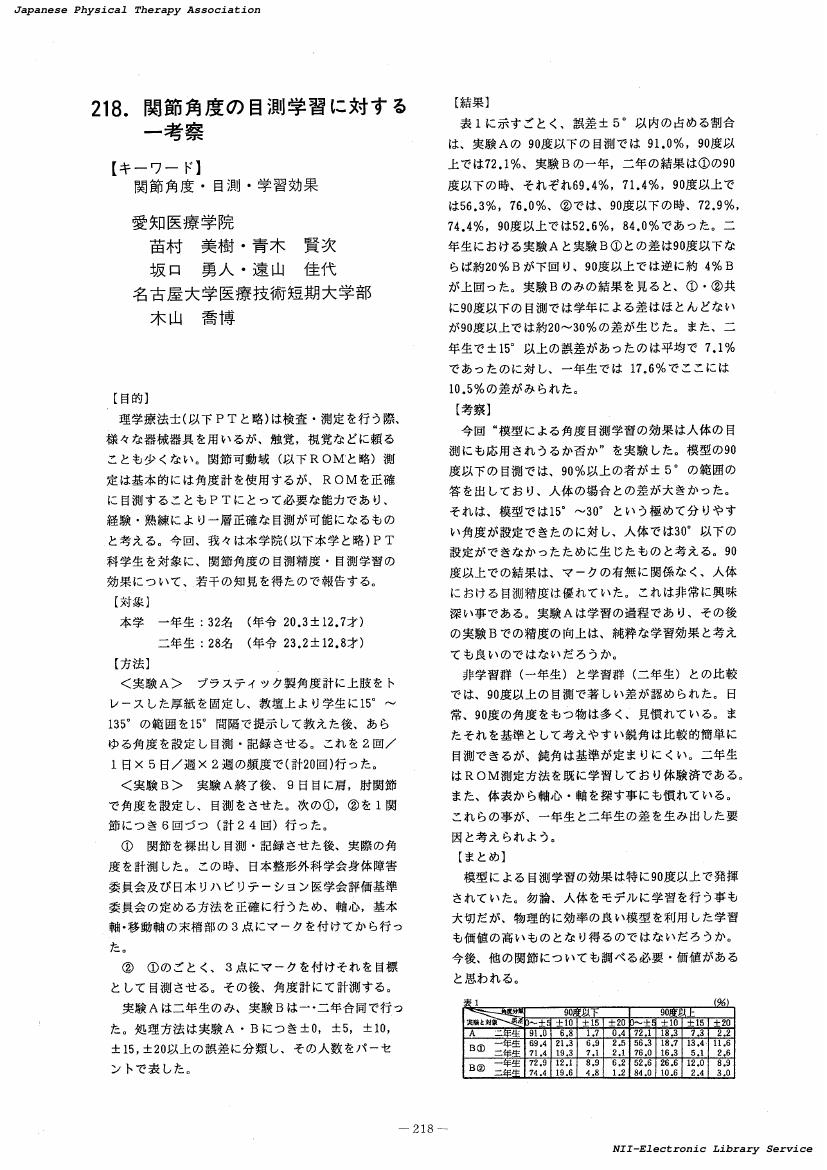

2 0 0 0 OA 218. 関節角度の目測学習に対する一考察

- 著者

- 苗村 美樹 青木 賢次 坂口 勇人 遠山 佳代 木山 喬博

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.15 Suppl. (第23回日本理学療法士学会誌 第15巻学会特別号)

- 巻号頁・発行日

- pp.218, 1988-03-31 (Released:2017-07-07)

2 0 0 0 OA 633. 学生が行う関節可動域測定の信頼性・再現性および目測の妥当性

- 著者

- 加藤 宗規 高橋 輝雄 山本 康稔 水上 信智

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.25 Suppl. No.2(第33回日本理学療法士学会誌 第25巻学会特別号 No.2 : 演題抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.633, 1998-04-20 (Released:2017-09-19)

2 0 0 0 OA 六朝文人伝 : 『梁書』沈約伝

- 著者

- 森野,繁夫

- 出版者

- 広島大学文学部中国中世文学研究会

- 雑誌

- 中国中世文学研究

- 巻号頁・発行日

- no.18, 1986-02-25

2 0 0 0 想起の社会的コンテクスト

- 著者

- 浦野 茂

- 出版者

- 「現代社会理論研究」編集委員会事務局

- 雑誌

- 現代社会理論研究 (ISSN:09197710)

- 巻号頁・発行日

- no.9, pp.109-121, 1999

2 0 0 0 OA 西晋謝尚伝 : 『晋書』謝尚伝訳注(<特集>小尾郊一博士追悼特集)

- 著者

- 小松,英生

- 出版者

- 広島大学文学部中国中世文学研究会

- 雑誌

- 中国中世文学研究

- 巻号頁・発行日

- vol.(45・46), 2004-10-23

タウリンは、哺乳類動物の脳に最も豊富に存在する遊離アミノ酸の一つであり、脳の正常な機能の多くに不可欠である。特に発達期には、大脳新皮質にもタウリンが豊富に存在することが知られているが、その脳生理作用機構については未だ詳細に解明されていない。本研究では、タウリンに対する受容体を特定することを目的とし、解析を進めた。発達期大脳新皮質において、各種の阻害剤を用いた実験により、タウリンはグリシン受容体だけでなく、GABA_A受容体にも作用していることが明らかになった。さらに、タウリンによる反応は、発達初期(生後4〜6日目;P4-6)にはグリシン受容体阻害剤によって大きく阻害されるのに対し、発達後期(P29-P33)では、GABA_A受容体阻害剤によって大きく阻害された。タウリンの作用は、発達初期(P2)には細胞膜の脱分極を起こし興奮性に働くのに対し、発達後期(P31)には過分極を起こし抑制性に働くことが示された。これは、発達初期には細胞内Cl^-イオン濃度が高く、発達と共に減少していくため、受容体チャネルの活性化でCl^-イオンの動態は流出(膜電位の上昇)から流入(膜電位の下降)へと変化するためである。免疫染色によって発達初期にはグリシン受容体がCl^-イオンを細胞内に取り込むトランスポーターであるNKCC-1と共発現しているが、発達後期にはNKCC-1の発現が見られないことからも細胞内Cl^-イオン濃度の減少が支持された。大脳新皮質のグリシン受容体は発達と共に急激に減少すると思われていたが、免疫染色法およびパッチクランプ法により発達後期の神経細胞においてもその存在が確認された。本研究により、タウリンの脳細胞に対する作用を分子レベルで明らかにすることができた。本研究では、さらに脳回路の障害に対する予防・再生機構に関する基礎的な知見も得られた。

2 0 0 0 OA ウイグル族の伝統医薬学及びその生薬

- 著者

- 馬麗亜 沙克木

- 出版者

- 富山医科薬科大学和漢薬研究所

- 雑誌

- 和漢薬研究所年報 = Annual Report Research Institute for Wakan-Yaku, Toyama Medical and Pharmaceutical University

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.14-19, 2002-04-20

この論文は国立情報学研究所の学術雑誌公開支援事業により電子化されました

2 0 0 0 1863年前後におけるイギリス海軍の対日政策

- 著者

- 鵜飼 政志

- 出版者

- 学習院大学

- 雑誌

- 学習院史学 (ISSN:02861658)

- 巻号頁・発行日

- no.37, pp.40-58, 1999-03

2 0 0 0 OA 徳川将軍の情報収集活動

- 著者

- 深井 雅海

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.34, no.3, pp.219-231, 1991-06-01 (Released:2008-05-30)

徳川幕府において,将軍は「御庭番」という独自の情報収集機関を持っていた。「御庭番」は八代将軍吉宗が創設した幕府内の役職であり,幕政の主導権が行政機構を掌握していた老中に移りつつあった状況において,社会の動きを将軍独自に収集してその意志を幕政に反映させようとしたものである。本稿は「御庭番」の創設過程,その組織·地位·職務,創設期の出動例,遠国御用と呼ばれた国内情勢の調査例,さらには職務不適格な旗本の採索例などを,最近明らかになった資料に基づいて述べたものである。

2 0 0 0 大衆文化 = Popular culture

- 著者

- 立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センター [編]

- 出版者

- 立教大学江戸川乱歩記念大衆文化研究センター

- 巻号頁・発行日

- 2008

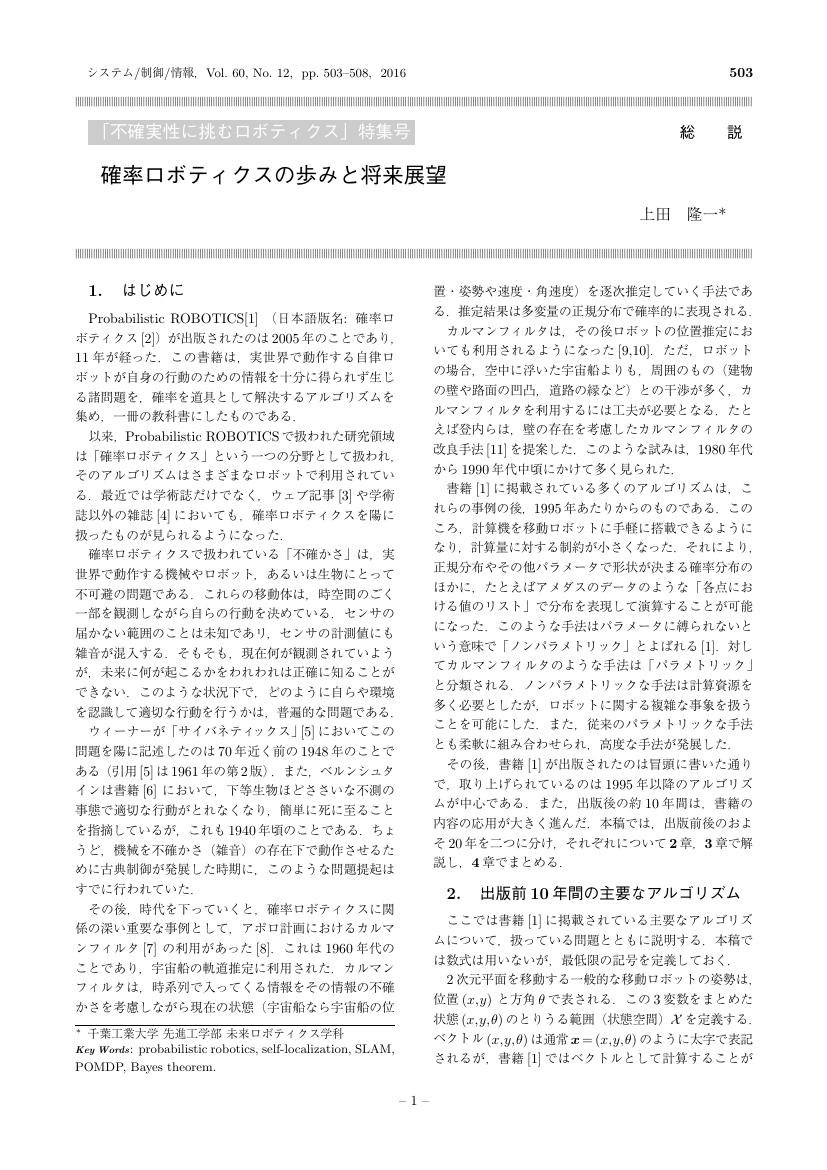

2 0 0 0 OA 確率ロボティクスの歩みと将来展望

- 著者

- 上田 隆一

- 出版者

- 一般社団法人 システム制御情報学会

- 雑誌

- システム/制御/情報 (ISSN:09161600)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.12, pp.503-508, 2016-12-15 (Released:2017-05-15)

- 参考文献数

- 45