1 0 0 0 大規模事業場における過去5年間の救急車出動記録の解析

- 著者

- 宮崎 彰吾 堀江 正知 米塚 和江 小林 佐知子 大川 日出夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, 1998

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 産業保健における労働者のプライバシーと個人情報の取扱い

- 著者

- 堀江 正知

- 出版者

- 学校法人 産業医科大学

- 雑誌

- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.481-505, 2004-12-01 (Released:2017-04-11)

- 被引用文献数

- 5 5

日本の産業保健制度では, 事業者に法定健康診断結果の保存義務を課し, 労働者の健康状態を把握した上で職場や作業を改善するよう求めていることから, 実際には人事担当者が労働者の健康情報を直接取り扱っている. 一方, プライバシーは19世紀後半からその概念が発展し, 近年は個人情報の自己コントロールが重要とされ, 中でも健康情報は特に機微な情報として本人の承諾なしに取扱うべきではないとされている. したがって, 日本の産業保健活動においてはプライバシーが侵害されるリスクは高い. 健康増進法と個人情報保護法も相次いで公布され, 訴訟に発展した事例もある. しかし, 職場の実態調査によれば, 現行制度への問題意識は高くなく, 健康情報の種類によってプライバシー保護の要求度に相違もある. 産業保健専門職は, 学会の倫理指針などを参考に労働者の健康情報の活用と保護の両立に努めることが求められている.

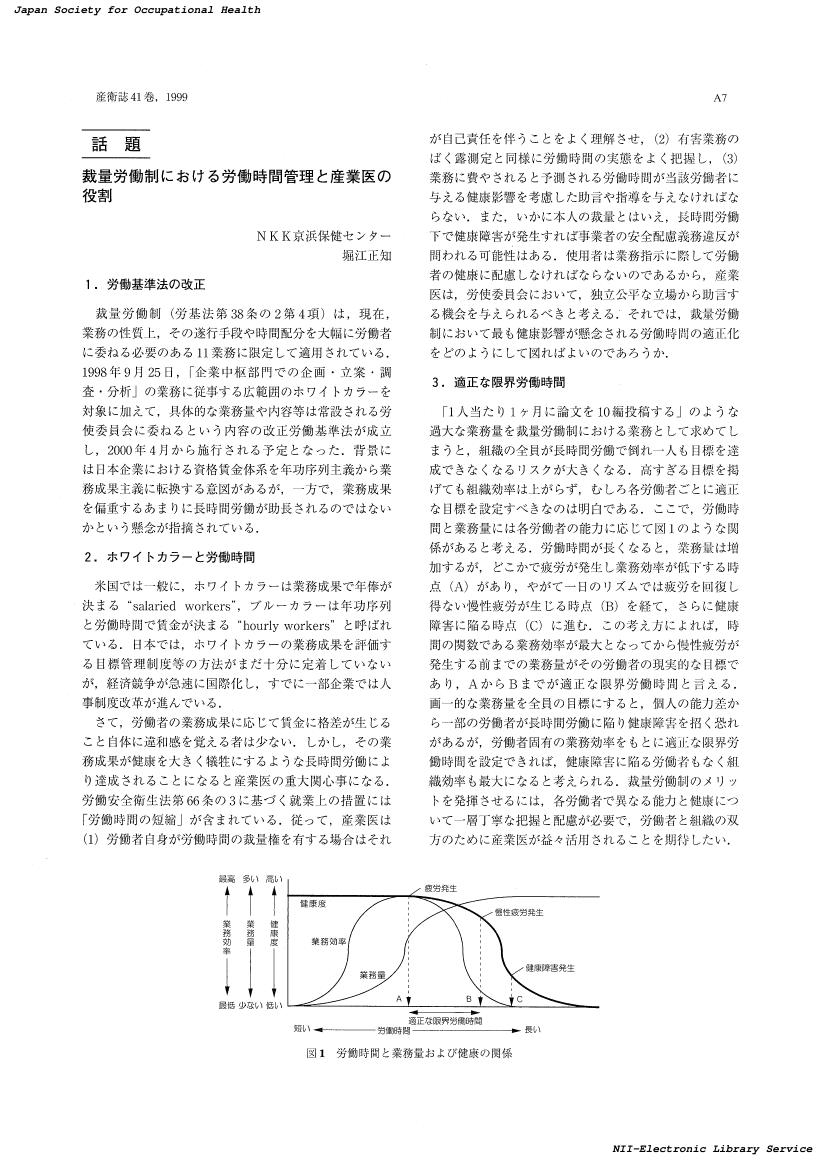

1 0 0 0 OA 裁量労働制における労働時間管理と産業医の役割

- 著者

- 堀江 正知

- 出版者

- 公益社団法人 日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.1, pp.A7, 1999-01-20 (Released:2017-08-04)

- 著者

- 堀江 正一 吉田 栄充 石井 里枝 小林 進 中澤 裕之

- 出版者

- 公益社団法人日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.6, pp.579-587, 1999-06-05

- 被引用文献数

- 20 39

高速液体クロマトグラフ/質量分析計(LC/MS)を用いた缶飲料中のビスフェノールA(BPA)の簡易かつ迅速な定量法を検討した. BPAは構造中にフェノール性の水酸基を有する弱酸性の化合物であることから, イオン化モードにはネガティブモードを採用した. LC条件は, カラムにZorbax XDB-C18 (150×2.1mm,i.d.), 移動相には0.01%酢酸-アセトニトリル(60:40)を用い, 流量は毎分0.2mlとした. 検出にはBPAの擬分子イオン[M-H]^-m/z227を用いた. 試料の前処理法は同相抽出法を採用し, カートリッジには無極性相, 陽イオン交換相及び陰イオン交換相が混合充填されたIsolute Multimodeカートリッジ(500mg)を用いた. 本法におけるコーヒー, 紅茶, 果実飲料などに対する添加回収率は5及び50ppbの添加で85%以上, 検出限界はコーヒー飲料を除き0.5ppbであった.

1 0 0 0 OA 電話交換手がヘッドホンから曝露される音圧の評価

- 著者

- 川波 祥子 井上 仁郎 高橋 公子 堀江 正知

- 出版者

- 学校法人 産業医科大学

- 雑誌

- Journal of UOEH (ISSN:0387821X)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.237-245, 2011-09-01 (Released:2017-04-11)

電話交換手がヘッドホンから曝露される音圧を, 人工耳および音響測定用マネキンを用いた2段階の方法で測定した. スクリーニングとして実施した人工耳による測定では, 非通話時間を含む8時間の等価音圧レベル(Leq)が81.5dB, 通話時間のみのLeqが89.3dBと高かった. そこで, より作業者のヘッドホン着用に近い状態で測定でき, 鼓膜付近での測定値を外耳道入口での音圧に換算可能なマネキンによる測定(ISO11904-2)を行ったところ, A特性による日本産業衛生学会の等価騒音レベル(LAeq)の許容基準と比較すると得られた修正LAeqは非通話時間を含む8時間で68.3dB, 通話時間だけでは76.6dBであり許容基準を下回った. 今回のような静かな作業場(51.3dBA)での通信業務では, 80dB未満の音声でも良好な信号雑音(S/N)比が得られ, 聴力への影響は小さいことが確かめられた. また, 通話相手の性別, 電話機の種類による曝露音圧の有意差はなかった.

1 0 0 0 OA 琵琶湖底掘削研究

- 著者

- 堀江 正治

- 出版者

- Tokyo Geographical Society

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.89, no.4, pp.213-236, 1980-08-25 (Released:2010-10-13)

- 参考文献数

- 6

Lake Biwa is the third oldest lake in the world next to Lake Baikal and C aspian and Aral Seas. Its peculiar position in the Japanese Archipelago, Deep Seated Earthquake zone, striking by negative gravity anomaly, and many endemic species of animals and plants indicate its extremely long limnetic history. In other words, if we succeed in obtaining whole sediments columns by deep boring, we can clarify many unknown facts such as glacial and interglacial features, geomagnetic events, cosmic ray variations, sedimentological phenomena, chemical composition, biological evolutions…cand so on.On the basis of this idea, the writers and their collaborators undertook deep coring operations of 200 meters at the water depth of 65 m at the center of the lake in 1971 and of 1, 000 meters at the shore in 1975-1976. This paper summarizes these results together with a discussion of our future project of extremely deep drilling in order to introduce our pioneering work of human beings.

1 0 0 0 OA 副上外側上腕皮神経(肩甲上神経の皮枝)と異常な鎖骨上神経

- 著者

- 堀江 正司

- 出版者

- Okayama Medical Association

- 雑誌

- 岡山医学会雑誌 (ISSN:00301558)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.1-2, pp.57-62, 1992 (Released:2009-03-30)

- 参考文献数

- 11

- 被引用文献数

- 1 1

A well-developed nervous branch supplying the upper lateral cutanea of the arm, which arose from the suprascapular nerve, ran beneath the acromio-clavicular joint and penetrated the deltoid muscle, is described. In usual cases, this branch is thin and sometimes referred to as the accessory upper lateral cutaneous branch of the arm (Murakami) (or subacromial cutaneous nerve, Yamada). Some unusual supraclavicular nerves, which penetrated the clavicular bone or ran under this bone, are also described.

- 著者

- 堀江 正弘

- 出版者

- 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 = Journal of information processing and management (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.10, pp.730-734, 2018-01

1 0 0 0 OA 「情報」とはなにか 第8回 ■情報×時事問題:時事問題へのアプローチと情報利用者の心得

- 著者

- 堀江 正弘

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.10, pp.730-734, 2018-01-01 (Released:2018-01-01)

インターネットという情報の巨大な伝送装置を得,おびただしい量の情報に囲まれることになった現代。実体をもつものの価値や実在するもの同士の交流のありようにも,これまで世界が経験したことのない変化が訪れている。本連載では哲学,デジタル・デバイド,サイバーフィジカルなどの諸観点からこのテーマをとらえることを試みたい。「情報」の本質を再定義し,情報を送ることや受けることの意味,情報を伝える「言葉」の役割や受け手としてのリテラシーについて再考する。第8回で取り上げる時事問題は,発生パターンによってメディアから提供される情報が異なることから,タイプ別に情報のあり方を考える。情報利用者の心得として押さえておくべき基本的な情報の側面についても解説する。

1 0 0 0 OA 26.水による頭部の冷却効果について(第23回産業医科大学学会総会学術講演会記録)

1 0 0 0 OA LC/MSによるフグ毒テトロドトキシンの分析

- 著者

- 堀江 正一 石井 里枝 小林 進 中澤 裕之

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.4, pp.234-238, 2002-08-25 (Released:2009-04-30)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 3 4

LC/MSによるフグ毒テトロドトキシン(TTX)の分析法を検討した.TTXは高極性物質であることから,イオン化にはエレクトロスプレーイオン化法(ESI)を採用し,ポジティブモードとした.LC条件は,カラムにTSKgel ODS 80Ts (25 cm×2 mm i.d.),移動相には5 mmol/L HFBA-メタノール(99 : 1)を用い,流速は毎分0.2 mLとした.検出には,プロトン化分子[M+H]+を用い,結果をより確かなものとするために水脱離イオン(m/z 302.1)も同時にモニターした.本法の検出限界は1 μg/gであり,無毒とされる10 MU/g (2.2 μg/g)レベルの分析が可能であった.

暑熱職場で作業している労働者の熱中症を予防するために、作業中の労働者の深部体温を外部から連続モニタリングする手法を開発した。研究当初は作業中に測定可能な深部体温として鼓膜温を検討したが、赤外線を使用した非接触式の鼓膜温計は測定精度に問題があり、また、接触式の鼓膜温計は安全性に問題があるため、耳栓で密閉した外耳道空間の体温を深部体温として評価した。6名の男子学生を被験者として、温度35℃、湿度60%の人工気候室内で、20分間の75Wの運動と15分間の休憩を1セットとし、これを3回繰り返させ、外耳道温、直腸温、食道温、平均皮膚温の推移を測定した。その結果、外耳道温から代表的な深部体温である直腸温を推定することが可能であった。次に、作業者の外耳道温を外部からモニタリングできる装置を検討した。汎用の無線式温度測定用データロガーに外耳道温測定用プローブを取り付け、測定温や環境温を変化させ、熱伝対を使用した標準温度計と比較してデータロガーの校正を行った。その結果、このデータロガーの精度は、測定温度が30度から40度の範囲では、環境温に関係なく±0.2度以内であり、外耳道温の測定が可能と考えられた。そこで、さまざまな暑熱作業として、夏季から初秋にかけてメンテナンス作業、リサイクル作業、焼却炉の解体作業を選び、27名の作業者にデータロガーを使用した外耳道温測定器を装着し、作業中の外耳道温の推移を測定した。その結果、外耳道温の最高値や平均値と作業後の疲れや疲労との間に相関関係が見られた。外耳道温の最高値は暑熱ばく露の許容値を、外耳道温の平均値は暑熱ばく露量を表していると考えられた。外耳道温の最高値や平均値は、熱中症予防の指標に有用であると考えられた。

1 0 0 0 OA 長時間労働と心血管系疾患との関連 : 体系的レビュー

- 著者

- 寶珠山 務 堀江 正知 筒井 隆夫 藤野 善久 田中 弥生 永野 千景 高橋 謙

- 出版者

- 産業医科大学学会

- 雑誌

- 産業医科大学雑誌 (ISSN:0387821X)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.4, pp.367-376, 2005-12-01

- 被引用文献数

- 1

2002年にわが国で過重労働による健康障害防止対策の行政指針が示されてから3年が経過し, その成果が期待されている.本研究では, 長時間労働と心血管系疾患との関連について体系的文献レビューを実施し, 過重労働による健康障害の科学的根拠の最新の知見をまとめた.医学文献情報データベースPub Medを用いて, 関連キーワードによる検索および所定の条件による文献の取捨選択を行い, 原著論文12編を採択した.今回の結果から長時間労働と心血管系疾患の関連を強く支持する新たな科学的根拠は得られなかったが, 活力疲弊(Vital exhaustion)など心理社会的要因を扱ったものや交互作用項などを含む統計解析モデルを用いたものが認められ, これらの手法はわが国における今後の研究に応用できる可能性が考えられた.

1 0 0 0 OA ブルーベリーエキスを含有する健康食品中のアントシアニンの分析

- 著者

- 石川 ふさ子 大石 充男 新藤 哲也 堀江 正男 安井 明子 中里 光男

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品衛生学会

- 雑誌

- 食品衛生学雑誌 (ISSN:00156426)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.5, pp.339-346, 2008-10-01 (Released:2008-11-25)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 5 6

市販ブルーベリーエキス含有健康食品中のアントシアニン含有量とその組成を調査する目的で,食品からの抽出法とHPLCおよびLC/MSによる分析法を検討した.健康食品中のアントシアニンは塩酸酸性メタノールで還流抽出し,吸光光度法によりデルフィニジンの量に換算して定量した.アントシアニン15種とアントシアニジン5 種の計20種は移動相にギ酸とメタノール-アセトニトリル混液を用いたグラジエントHPLCで分離し,ピークの同定はLC/MSを用いた.ブルーベリーエキス含有表示のある市販健康食品25品目に本法を適用したところ,ビルベリー新鮮果実から抽出,精製した標準エキスと組成が異なる製品が1品目あった.

- 著者

- フジイ ロナウド 筒井 隆夫 堀江 正知 永野 千景 川瀬 洋平 佐々木 直子

- 出版者

- 公益社団法人日本産業衛生学会

- 雑誌

- 産業衛生学雑誌 (ISSN:13410725)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, 2006-05-09

- 著者

- 堀江 正知

- 出版者

- 中央労働災害防止協会

- 雑誌

- 安全と健康 (ISSN:18810462)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.6, pp.560-564, 2006-06

- 著者

- 木口 智明 濱川 恵梨香 冨岡 華代 新居 朋恵 前田 雅子 堀江 正一 北田 善三

- 出版者

- 日本食品化学学会

- 雑誌

- 日本食品化学学会誌 (ISSN:13412094)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.130-135, 2010

A simple and rapid method has been developed for determining of L,L-aspartame (APM), its epimer (L,D-APM), diketopiperazine (DKP), L-phenylalanine (Phe) and D-Phe in various foods by high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography/mass spectrometry (LC/MS). These compounds in foods were extracted with 0.01mol/L hydrochloric acid in ultrasonic bath, and the extract was loaded onto a strata-X-C, cation-exchange and reverse-phase cartridge. The HPLC separation was performed on a SUMICHIRAL OA-5000 (monolithic-type, 4.6mm i.d.×10cm) with ultraviolet detection, using 2mmol/L CuSO<sub>4</sub> solution-acetonitrile-isopropyl alcohol (85:10:5) as a mobile phase. The LC/MS separation was performed on a CHIROBIOTIC TAG (2.1mm i.d.×25cm, 5μm) with a mobile phase of 0.01% ammonium acetate-0.005% acetic acid-ethanol (1:1:2). The recoveries of 5 compounds from foods added at the level of 0.2g/kg in HPLC and LC/MS were 93.9-102.9% and 82.1-102.4%, respectively. In HPLC, the detection limits of APM, DKP and Phe were 0.02g/kg. In LC/MS, the detection limits of APM was 0.01g/kg, and DKP and Phe were 0.02g/kg.