- 著者

- 天川 丹 林 都美香 石井 信之

- 出版者

- The Japanese Society of Conservative Dentistry

- 雑誌

- 日本歯科保存学雑誌 (ISSN:03872343)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.5, pp.381-390, 2015

目的 : 垂直歯根破折歯の保存治療はきわめて困難で, 歯科医療において最も解決すべき問題と考えられている. 垂直歯根破折の早期診断が可能になることで, 長期に経過する歯内療法や感染による広範囲な歯槽骨吸収を回避することが可能である. 本研究は, 根管充塡後の垂直歯根破折歯を対象として歯根破折と臨床所見の相関関係を解析し, 歯根破折の早期診断法確立と破折を防止することを目的とした. <br> 材料と方法 : 八ケ岳歯科に来院した患者420名 (27~84歳), 459症例の垂直歯根破折歯を対象とした. 対象歯は根管充塡後の定期検診時に歯根破折と診断され, 臨床症状, エックス線所見, 支台築造形態と性状を臨床的に精査して歯根破折との関連性を調査した. なお, 歯根破折の確定診断は歯科用実体顕微鏡所見と外科治療時の直接観察で行った. <br> 結果 : 歯根破折は50歳代に最も好発し, 歯種別では下顎大臼歯が最も多かった. 歯根破折歯は打診反応が共通して認められた. 歯根破折の特徴的エックス線所見 (Perilateral radiolucency, "Halo" radiolucency) は全体の20%を示したが, ほかの症例は歯周病変および根尖病変との鑑別診断を必要とした. 歯科用実体顕微鏡による確定診断は有用であった. 歯根破折歯の80%は, 歯冠部限局のコアおよび根管長1/4以下のポストコア症例であった. <br> 結論 : 歯根破折の早期診断には定期検診による打診反応と規格エックス線所見が有用であり, 確定診断には歯科用実体顕微鏡所見がきわめて有用であった. 根管充塡後の垂直歯根破折防止には, 根管長1/2以上のポストコアが有用であることが示唆された.

1 0 0 0 ウエブスター大辞典物語

- 著者

- ハーバート・C・モートン著 土肥一夫 中本恭平 東海林宏司訳

- 出版者

- 大修館書店

- 巻号頁・発行日

- 1999

- 著者

- 小林 陽太郎 堀越 哲美 田中 正祐紀

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 学術講演梗概集. 計画系

- 巻号頁・発行日

- vol.57, pp.109-110, 1982-08-20

1 0 0 0 再投与により重症化した固定薬疹の1例

- 著者

- 栗林 典代 永山 博敏 遠藤 秀治 新海 浤

- 出版者

- Western Division of Japanese Dermatological Association

- 雑誌

- 西日本皮膚科 (ISSN:03869784)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.5, pp.642-643, 2000

- 被引用文献数

- 1

30歳の男性。市販の鎮痛薬ニューカイテキZ<sup>®</sup>を内服後に口唇·手指·陰茎に紅斑が出現。固定薬疹と考え,患者の同意を得て内服テストを施行した。成分の一つであるアリルイソプロピルアセチル尿素で皮疹が再燃。薬疹カードを手渡したが,数ヵ月後近医で同成分を含むトーワサール<sup>®</sup>顆粒を処方され内服した。前回よりも紅斑が重症化し,口腔粘膜疹も出現し,潰瘍化。ステロイド内服にて2週間後に略治。再投与により重症化した固定薬疹の1例を報告した。

1 0 0 0 アリルイソプロピルアセチル尿素による固定薬疹の1例

1 0 0 0 国指定名勝小金井桜の腐朽病害とその発生要因

- 著者

- 清水 淳子 林 康夫 福田 健二

- 出版者

- Japanese Institute of Landscape Architecture

- 雑誌

- ランドスケープ研究 (ISSN:13408984)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.5, pp.865-868, 2008

- 被引用文献数

- 1 2

Koganei Cherry Street is located along Tamagawa canal in Tokyo and designated as a national cultural property. However, in recent years decline of cherry trees of this street is concerned about shading from surrounding other trees and incidence of wood-rot disease. We tried to survey the current condition of wood-rot fungi distribution on the cherry trees and to examine the effect of shading on the fungal occurrence. The survey was conducted five times through 2005 to 2007, identifying the fruit bodies of wood-rot fungi and measuring the tree size and the proportion of shaded canopy. In 2007, fruit bodies of wood-rot fungi composed of 38 species in 28 genus were found on 51.5% of 666 cherry trees. Shading did not show significant effect on the occurrence of fruit bodies. On the other hand, tree size had a significant effect and the larger trees suffered form wood-rot disease more frequently than smaller trees.

1 0 0 0 OA 名勝小金井桜における木材腐朽菌類の発生状況

1 0 0 0 自己抗体と動脈硬化(<特集>老化とアフェレシス)

- 著者

- 松浦 栄次 小林 和子 小池 隆夫

- 出版者

- 日本アフェレシス学会

- 雑誌

- 日本アフェレシス学会雑誌 (ISSN:13405888)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.167-175, 2004-05-31

Oxidative stress is thought to be etiologically related to atherosclerosis. Experimental evidence clearly demonstrates the presence of oxidized LDL (oxLDL) in the intima of arteries and that it contributes to the initiation and progression of atherosclerotic lesions. We have recently demonstrated that oxLDL interacts with β2-glycoprotein I (β2-GPI) to form complexes and that these complexes circulate in the blood stream of patients not only with systemic lupus erythematosus (SLE) and antiphospholipid syndrome (APS) but also with other systemic inflammatory diseases. Our in vitro experiments showed that oxLDL quickly interacts with β2-GPI via specific ligands generated by oxidation, in which the negative charge of oxLDL is neutralized by the complex formed. It was also shown that β2-GPI/oxLDL complexes are taken up by macrophages via lgG anti-β2-GPI autoantibody-mediated phagocytosis. Thus, IgG immune complexes with oxLDL and β2-GPI are thought to be atherogenic and β2-GPI/oxLDL complexes maybe implicated as autoantigens relevant in autoimmune-mediated atherogenesis in APS patients. In contrast, a set of reports indicated that natural antibodies (mainly of the IgM class) derived from hyperlipidemic mice reduced the incidence of atherosclerosis in experimental models. Further study should elucidate whether IgG and/or IgM antibodies induced to oxLDL and β2-GPI/oxLDL complexes in APS are pathogenic or protective, or are an epiphenomenon in the development of arterial thrombosis.

1 0 0 0 OA 酵素法による「かけそば」のL-グルタミン酸の測定

- 著者

- 津久井 亜紀夫 小林 恵子 鈴木 敦子 永山 スミ

- 出版者

- 東京家政学院大学

- 雑誌

- 東京家政学院大学紀要 (ISSN:02866277)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.39-41, 1991-07-31

- 著者

- 倉林 三郎

- 出版者

- 地学団体研究会

- 雑誌

- 地学教育と科学運動 (ISSN:03893766)

- 巻号頁・発行日

- no.50, pp.15-20, 2005-12-01

- 著者

- 倉林 三郎

- 出版者

- 地学団体研究会

- 雑誌

- 地学教育と科学運動 (ISSN:03893766)

- 巻号頁・発行日

- no.51, pp.45-52, 2006-03-30

1 0 0 0 地元住民によるため池高度利用の評価と整備方向への提言

1 0 0 0 地元住民によるため池高度利用の評価と整備方向への提言

- 著者

- 林 直樹 高橋 強

- 出版者

- 農村計画学会

- 雑誌

- 農村計画学会誌 = Journal of Rural Planning Association (ISSN:09129731)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.139-144, 1999-11-20

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 4

1 0 0 0 OA 高階モデル検査の深化と発展

本課題では、高階モデル検査の(1)理論的基盤の強化とそれに基づく高階モデル検査アルゴリズムの改良、(2)プログラム検証への応用、(3)高階モデル検査の拡張とそのプログラム検証への応用、(4)データ圧縮への応用、の4つを柱に研究を進めている。以下、それぞれの項目について、平成28年度(およびその繰越として遂行した平成29年度の一部の結果)について述べる。(1)理論的基盤の強化:HORSモデル検査とHFLモデル検査という2種類の高階モデル検査の間に相互変換が存在することを示すとともに、HFLモデル検査問題を型推論問題に帰着できることを示した。後者の結果に基づき、HFLモデル検査器のプロトタイプを作成した。また、高階文法の性質について調べ、語を生成するオーダーnの文法と木文法を生成するオーダーn-1の文法と間の対応関係を示した。さらに、高階モデル検査アルゴリズムの改良を行い、値呼びプログラムに対して直接的に高階モデル検査を適用する手法を考案、実装した。(2)プログラム検証への応用:プログラム検証で扱える対象プログラムや性質の拡充を行い、関数型プログラムの公平非停止性の検証、コード生成プログラムの検証、動的なスレッド生成を伴う高階並列プログラムの検証、などを可能にした。(3)拡張高階モデル検査:HORSに再帰型を加えて拡張したμHORSに対するモデル検査アルゴリズムの改良を行い、その有効性をJavaプログラムの検証を通して示した。(4)データ圧縮への応用:データをそれを生成する関数型プログラムの形に圧縮する方式(高階圧縮)について、圧縮後のプログラムをビット列に変換する部分の改良を行った。また、高階圧縮のための様々な要素技術について研究を進めた。

1 0 0 0 水の電気分解における電極と電解質の関係についての再検討

- 著者

- 鈴木 智恵子 居林 尚子

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 化学と教育 (ISSN:03862151)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.6, pp.396-399, 1993

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 外地で活躍した図書館人・林靖一--略伝と著作一覧

- 著者

- 小林 昌樹

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 参考書誌研究 (ISSN:03853306)

- 巻号頁・発行日

- no.69, pp.42-55, 2008-10

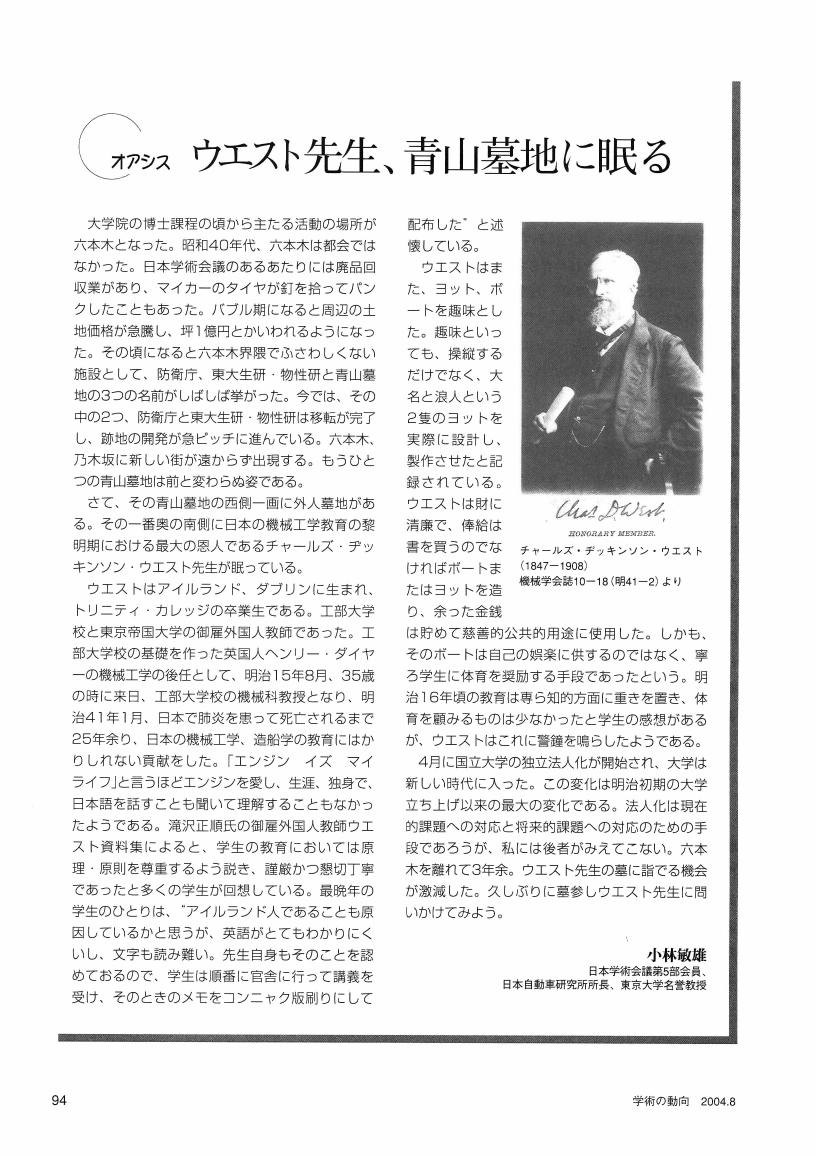

1 0 0 0 ウエスト先生、青山墓地に眠る

- 著者

- 小林 敏雄

- 出版者

- Japan Science Support Foundation

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.8, pp.94-94, 2004

1 0 0 0 OA ウエスト先生、青山墓地に眠る

- 著者

- 小林 敏雄

- 出版者

- 公益財団法人 日本学術協力財団

- 雑誌

- 学術の動向 (ISSN:13423363)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.8, pp.94-94, 2004-08-01 (Released:2009-12-21)

- 著者

- 小林 圓照

- 出版者

- 禅文化研究所

- 雑誌

- 禅文化 (ISSN:05143012)

- 巻号頁・発行日

- no.239, pp.136-146, 2016