1 0 0 0 OA 老年期独居生活の抑うつ症状と主観的幸福感について

- 著者

- 山下 一也 小林 祥泰 恒松 徳五郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.3, pp.179-184, 1992-03-30 (Released:2009-11-24)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 9 13

島根県隠岐郡知夫村在住の60歳以上の健常老年者113人を対象に, 老年期の独居生活と抑うつ状態および主観的幸福感との関連についての検討を, 独居老年者 (独り暮らし) 33人と同居老年者 (配偶者と2人暮らし) 80人の2群に分け行った. 抑うつ状態の尺度には Zung の自己評価式抑うつ尺度 (SDS) を, また, 主観的幸福感の測定尺度としては, モラールスケールを用いた.SDSの比較では独居老年者のほうが有意に抑うつ状態度が高かった (p<0.01). SDS48点以上の抑うつ状態の比率をみると独居老年者は33人中6人 (18.2%), 同居老年者は80人中5人 (6%) であった (0.05<p<0.1). モラールスケールの総得点では, 同居老年者のほうが, 有意に高かった (p<0.01). 各項目別にみてみると, 独居老年者の方が「寂しいと感じることがある.」と答えた率が高かった (0.05<p<0.1).以上から独居老年者では同居老年者に比して, やや抑うつ傾向にあり, 人生の満足度も低いことが示唆された.

1 0 0 0 ATM網におけるハングオーバを利用した帯域割り当て法

- 著者

- 杉町 信行 林田 行雄

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会総合大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.1995, no.2, 1995-03-27

ATM網における帯域割り当て法としてfast reservation法がある。この方式では、VCはconnectionがsetupされた時に設定されるが、帯域の割り当てはバースト毎に行う必要があるので帯域設定処理および帯域解放処理に要するオーバーヘッドが問題となり、トランクが有効に利用されない欠点を有する。そこで、本稿では一度確保した帯域をバースト伝送終了後に解放せず、一定時間保留する帯域割り当て法を提案し、その特性をシミュレーションにより調べる。

1 0 0 0 特異な炎症像を示した深頸部感染症の1例

- 著者

- 加藤 久視 佐々木 剛史 山崎 浩史 倉林 宏考 中戸川 倫子 太田 嘉英

- 雑誌

- 日本口腔診断学会雑誌 = Japanese journal of oral diagnosis/oral medicine (ISSN:09149694)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.1, pp.25-32, 2012-02-20

1 0 0 0 IT好き放題:Minsky追悼を機にAI研究を再考する

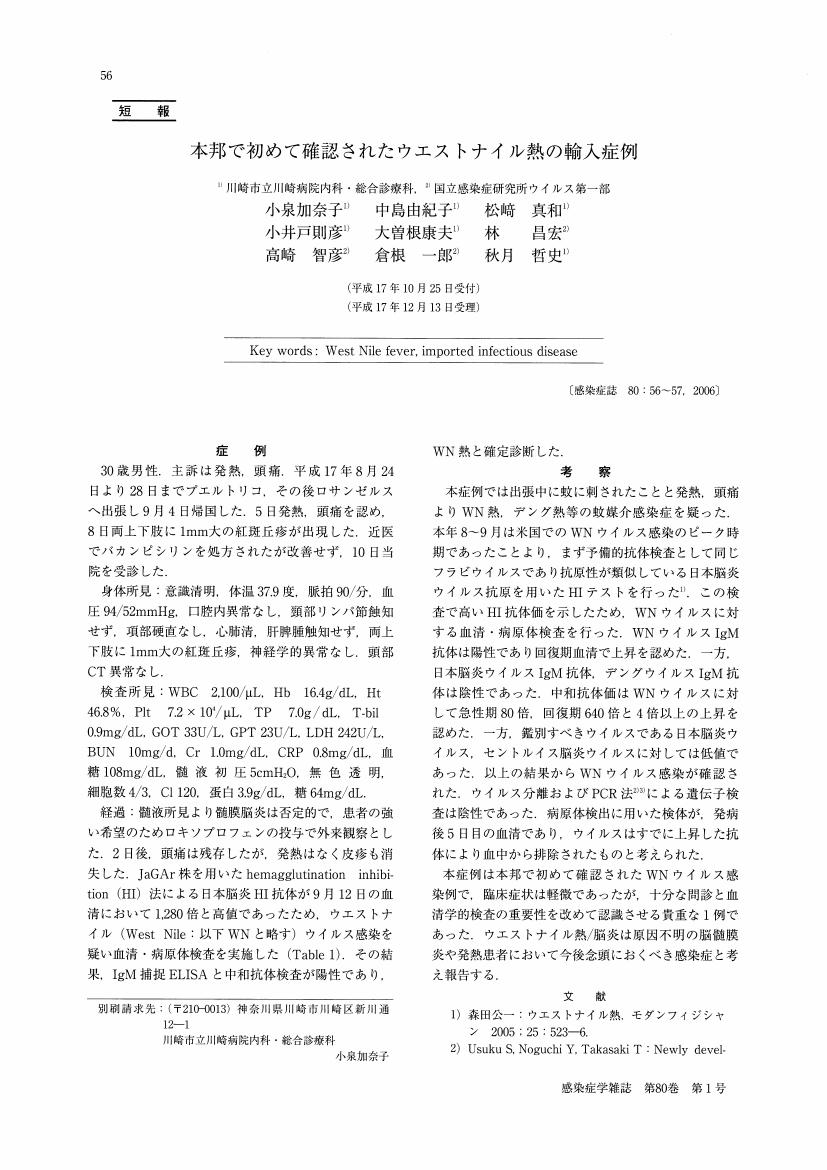

1 0 0 0 OA 本邦で初めて確認されたウエストナイル熱の輸入症例

- 著者

- 土屋 隆司 松岡 彰彦 後藤浩一 荻野 隆彦 中尾 寿朗 竹林 一

- 出版者

- 一般社団法人情報処理学会

- 雑誌

- 情報処理学会研究報告高度交通システム(ITS) (ISSN:09196072)

- 巻号頁・発行日

- vol.2004, no.19, pp.85-91, 2004-03-02

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2

近年、利用者の置かれた状況を考慮してサービスを提供するコンテクストアウェアサービスへの関心が高まっている。我々は,利用者の移動工程と現在位置を照合しつつ、利用者の置かれた状況に即した案内情報を提供する、コンテクストアウェアな旅行者案内システムを提供する。本研究では端末として携帯電話を、位置検知装置として自動改札機を使用し、実運用可能な鉄道旅客向け情報配信システムを実装し、評価した。本稿ではこのシステムのコンセプト、システム構成、および小田急線のフィールドを用いた実証実験での評価結果についても報告するとともに、今後の公共交通利用者向け案内システムの満たすべき要件、課題などについて議論する。In this paper we propose a location-sensitive itinerary-based passenger information system in which each passenger is provided with context-aware guidance information throughout their travel itineraries based on their current position and pre registered plan of his/her trip. This covers the design and implementation of our context-aware passenger information system which includes automatic fare collection gates and cellular phones. Experimental operation of our system is now carried out at Odakyu electric railway located in urban areas of Tokyo and we have analyzed the result of the evaluation of a number of users of the system. Based on the result of the experiment, we also discuss the requirements for the realization of context aware passenger information systems for public transportation users.

1 0 0 0 物体認識機能を持つ遠隔監視カメラ端末のFPGAによる低消費電力化

- 著者

- 内林誠 三井浩康

- 雑誌

- 第76回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2014, no.1, pp.63-65, 2014-03-11

近年、カメラ画像データから人間の特定動作や部位を認識する画像処理技術の応用がさまざま分野で進んでいる。応用分野の例に、監視カメラに物体認識技術を組み込んで、監視カメラが自律的に不審者や不審物を検出するIMS(Intelligent Monitoring System)がある。監視カメラは商用電源で動くものが多いが、監視カメラをバッテリーで駆動できれば適用可能範囲が広がる。監視カメラをバッテリーで長時間駆動する為には低消費電力化が求められる。そこでFPGA(Field Programmable Gate Array)を用いて物体認識処理の高速化を行い、ハードウェアとソフトウェアの協調設計を行ってMPUとFPGAの処理分担を決めて、どの部分をFPGAで実装すれば良いのか、その最適化について研究・評価を行った。

- 著者

- 端 和夫 児玉 南海雄 福内 靖男 田中 隆一 齋藤 勇 吉峰 俊樹 小林 祥泰 永廣 信治 佐渡島 省三 峰松 一夫 山口 武典 篠原 幸人

- 出版者

- The Japan Stroke Society

- 雑誌

- 脳卒中 (ISSN:09120726)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.1-11, 2010-01-25

- 被引用文献数

- 4 7

我が国における脳梗塞rt-PA静注療法の保険適用承認には,承認への要望の段階から日本脳卒中学会の医療向上委員会が緊密に関与してきた.適正使用講習会を実施することを前提として承認された後も,欧米諸国にも前例のない全国的な都道府県レベルでの適正使用講習会を実施し,rt-PA静注療法の実施担当者等を指導してきた.承認後3年間で講習会は189回,受講者は1万人を超え,結果として,約1万5千例の使用例のうち,非適応例への使用頻度は6% 程度に抑えられている.承認と講習会開催の過程と,3年を経過した時点での普及の現状を記載した.

1 0 0 0 OA 開道五十年記念神社仏閣名勝写真帖

- 著者

- 小林 陽太郎 斎藤 正一

- 出版者

- 日経BP社

- 雑誌

- 日経ビジネス (ISSN:00290491)

- 巻号頁・発行日

- pp.24-27, 2002-10-21

——ヨハネスブルクサミットでは、環境問題をはじめ、開発や貧困など新しい価値観が示されました。どのような感想をもちましたか。小林 経済同友会代表幹事としての個人的な意見をお話しすると、10年前の地球サミットに比べて、具体的に何を目指したのか、はっきりと見えないというのが正直な感想です。今度のサミットは、特に新しいコンセプトが議論されたとは思っていません。

1 0 0 0 日本の生命保険販売従事者の倫理的課題:-日米比較研究からの示唆-

- 著者

- 中林 真理子

- 出版者

- The Japanese Society of Insurance Science

- 雑誌

- 保険学雑誌 (ISSN:03872939)

- 巻号頁・発行日

- vol.2013, no.622, pp.622_103-622_121, 2013

生命保険販売従事者が直面する倫理的課題についてのアンケート結果をもとに日米比較研究を行ったCooper and Nakabayashi[2010]での,「保険会社が提供する商品種類とサービスが十分でないので,顧客のニーズにあった商品を販売できないことは倫理的に問題かどうか」という問題提起に対し,その後の環境変化を踏まえて一つの答えを出すことが本稿の目的である。<br />日本ではアンケート実施後,銀行窓販が全面解禁になるなど,提供可能な商品やサービスの幅が広がっているという面では問題は解消しつつある。しかし環境が整備されてきたからこそ,それぞれの顧客のニーズに合わせた販売および契約保全活動ができないことは倫理的に問題であるという状況になってきた。このような環境下では,営業職員の自覚はもちろん,生命保険会社が主導して営業職員の質を高め,より包括的で合理的なアドバイザーとしての役割を担えるような体制を整備することが,営業職員チャネルの存在意義を高めることになる。

- 著者

- 小林 一輔 白木 亮司 星野 富夫

- 出版者

- 東京大学生産技術研究所

- 雑誌

- 生産研究 (ISSN:0037105X)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.11, pp.480-483, 1987-11-01

- 著者

- 林 岳彦 岩崎 雄一 藤井 芳一

- 出版者

- 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.3, pp.327-336, 2010-11-30

- 被引用文献数

- 5

欧米では「ecological risk assessment」という用語は「化学物質の生態リスク評価」のことを指すことが多い。その理由は、歴史的に「生態リスク」という概念が元々「化学物質のリスク評価」の中から誕生し発展してきたことにある。本稿ではまず前半において、「生態リスク」という概念が生まれてきた歴史的な経緯についての概説を行う。また、その歴史的な経緯から「生態リスク」という概念が帯びている「行政の意思決定に寄与する」「不確実性の存在を前提とする」「人間活動との兼ね合いを調整する過程の一端を担う」という特徴的なニュアンスについての説明を行う。本稿の後半においては、現在実務レベルで行われている「初期リスク評価」および「詳細リスク評価」の解説を行う。さらに、生態リスク評価における現状の取り組みと課題について「生態学的に妥当なリスク評価・管理へ」「漏れのないリスク評価・管理へ」「総合的なリスク評価・管理へ」という3つの観点から整理を試みる。

1 0 0 0 固体粒子が構築するアブノーマルエマルション

- 著者

- 野々村 美宗 小林 直人 中川 直樹

- 出版者

- Japan Society of Colour Material

- 雑誌

- 色材協會誌 (ISSN:0010180X)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.12, pp.435-438, 2011-12-20

固体粒子が液液界面や気液界面に吸着してエマルションや泡を安定化する場合がある。これまでの研究の多くは,単純な球状のエマルション/泡に関するものばかりだったが,最近では固体粒子がネットワーク構造や共連続構造などの複雑な構造も構築することが明らかになった。本解説では,固体粒子を使ってサツマイモ状エマルションや梅干し状エマルション,非球形多相エマルションを調製する方法を紹介する。これらの知見は,医薬品や食品,化粧品,塗料などの製剤や材料を開発するうえで有用である。

1 0 0 0 一般言語学講義

- 著者

- フェルディナン・ド・ソシュール [著] 小林英夫訳

- 出版者

- 岩波書店

- 巻号頁・発行日

- 1972

- 著者

- 林 純一

- 出版者

- 筑波大学

- 雑誌

- 筑波フォーラム (ISSN:03851850)

- 巻号頁・発行日

- no.66, pp.41-45, 2004-03

21世紀は生物学の時代といわれ、クローン人間、再生医療、遺伝子治療、遺伝子改変作物、環境保全など、生物学の話題が連日のように社会をにぎわわせている。もはや生物学は、「受験」の世界ではなく「研究」の世界では ...

- 著者

- チャールズ・マーレイ著 小林達監訳

- 出版者

- 廣済堂出版

- 巻号頁・発行日

- 1998