2 0 0 0 OA パーソンズ理論とエスノメソドロジー

- 著者

- 北澤 裕

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.58-76,124, 1984-06-30 (Released:2009-11-11)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 2

エスノメソドロジーは社会的行為を如何に捉えているのか、本稿ではこの課題を従来の社会学、特にパーソンズ理論との比較により明確にすることを目的としている。その際、比較の基準を行為者の主観性、もしくは主観的意味の問題に求める。この問題は、社会学が社会的行為を分析するに当り必要とされるばかりでなく、パーソンズ理論とエスノメソドロジーとの差が本質的にはこの問題をめぐって生じており、その相違を明確にすることで、エスノメソドロジーの理解とその存在価値を問うことができるからである。この観点から、まずパーソンズ理論での主観性概念を検討し直し、この概念と行為の状況との関係をエスノメソドロジーの視点と対照する。次に、エスノメソドロジーの主観性の取り扱い方の妥当性を指摘して、最後に、エスノメソドロジーを具体的に紹介する意味も含め、エスノメソドロジーの方法論に従った行為分析の有効性を、事例を提示しながら論じてみる。

2 0 0 0 OA 山田富秋・好井裕明編『語りが拓く地平――ライフストーリーの新展開』

- 著者

- 蘭 由岐子

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.613-614, 2015 (Released:2016-03-31)

2 0 0 0 OA 吉原直樹著『「原発さまの町」からの脱却――大熊町から考えるコミュニティの未来』

- 著者

- 加藤 眞義

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.615-616, 2015 (Released:2016-03-31)

2 0 0 0 OA 堀智久著『障害学のアイデンティティ――日本における障害者運動の歴史から』

- 著者

- 後藤

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.618-619, 2015 (Released:2016-03-31)

2 0 0 0 OA 渡辺秀樹・金鉉哲・松田茂樹・竹ノ下弘久編『勉強と居場所――学校と家族の日韓比較』

- 著者

- 黄 順姫

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.620-621, 2015 (Released:2016-03-31)

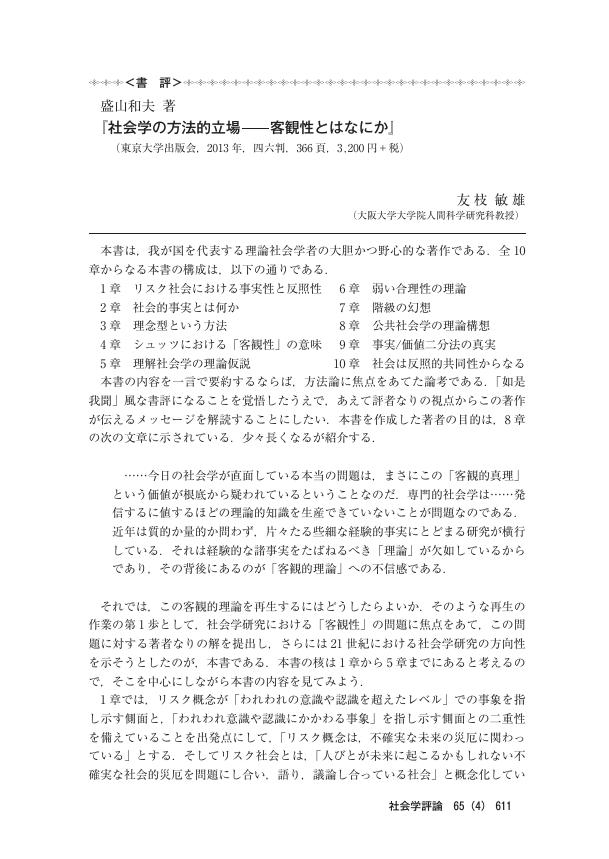

2 0 0 0 OA 盛山和夫著『社会学の方法的立場――客観性とはなにか』

- 著者

- 友枝 敏雄

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.4, pp.611-612, 2015 (Released:2016-03-31)

2 0 0 0 OA 社会学と実験 (その一)

- 著者

- 青井 和夫

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.1, pp.29-50,146, 1955-07-30 (Released:2009-11-11)

1. Although the 'Experimental Method' has played a central role in natural scientific investigation, in the field of the social sciences it has remained in a primitive stage. There are many approaches to the problem of experimental methods in sociological research, and marked differences in this respect between German, French and American methodology. (1) German methodology (as, especially, in M. Weber's Verstehende Soziologie or H. Freyer's Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft) has emphasized the specific character of sociology and asserted that the essential purpose of sociology can be attained only if the experimental method is excluded from the methods of sociological research. This stand-point may be called the 'essential (ist) ' approach to experimental methods. (2) By contrast, French methodology (as, for example, in E. Durkheim's Les Regles de la Methode Sociologique) has directed attention to the process of logical inference and consequently, following J. S. Mill's system of logic, has claimed that sociological experiment is impossible. (Essentially, Durkheim's 'concomitant method' or 'comparative method' is not experimental.) This standpoint may be called the 'formal logical' approach. (3) Lastly, in American methodology (see, for example, G. Lundberg's Social Research) 'the methods of social research' means 'the techniques of gathering data' and methodology begins and ends with the consideration of methods of research and has thus been largely concerned with the technical difficulties of sociological experiment. This may be called the 'technical' approach. 2. The origin of these different standpoints may be traced back to the traditional character of sociology in these countries and to the peculiar nature of their social structures, but, at all events, these have been the main barriers to experimental sociology. What, then, is experiment ? An experiment consists of two elements : the 'verification of hypotheses' and the 'creation of experimental conditions'. The former is the theoretical aspect and the latter the practical aspect. If we neglect either one we shall fail not only to grasp the essential nature of experiment (as, for example, did E. Greenwood, who neglected the practical aspect and included what he calls 'ex-post-facto experiment' in the category of experiment) but also to understand the nature of inference from individual instances to generalisations, the advance from correlation to causation, or the practical significance of experiment. From these points of view, we must, I think, include only Goode and Hatt's 'quasi-experiment', French's 'field experiment', Greenwood's 'projective experiment' and 'stochastical experiment', in the category of experiment proper, and must exclude from it 'natural experiments' ex-post-facto experiment', 'trial and error experiment' and 'controlled observation study. (These are preliminary stages to experiment itself.) 3. The aim of experimental procedure is the determination of geno-typical phenomena or relationships ; the discovery of 'laws'. If such 'laws' can be discovered they will not only influence sociological concepts and theories, they will bring sociology itself out of the stage of verstehen or 'interpretation' to that of 'application'. For the 'futility' of sociological studies depends not only on their purpose, but also on the character of traditional sociological theories and the type of 'laws' they have been concerned to establish.

- 著者

- 立石 裕二

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.3, pp.412-428, 2015

2 0 0 0 書評 中島道男著『ハンナ・アレント : 共通世界と他者』

- 著者

- 橋本 摂子

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.3, pp.436-438, 2015

- 著者

- 柴田 悠

- 出版者

- The Japan Sociological Society

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.116-133, 2014

- 被引用文献数

- 2

日本では, 1998年以降, 貧困や孤立といった社会的状況によって自殺に追い込まれる人々が増えた. 憲法第13条において「国民の生命の権利を最大限尊重すべき」とされている日本政府には, 社会政策によってそのような状況を改善し, 不本意な自殺を予防する責務がある. では, どのような社会政策が自殺の予防に有効なのか.<br>本稿では, 公的な職業訓練・就職支援・雇用助成を実施する「積極的労働市場政策 (ALMP)」に着目した. ALMPは, 「孤立した貧困者」を他者 (支援スタッフや訓練参加者) や労働市場へと繋ぎとめ, 社会経済的に包摂する機能をもつ. 自殺にもっとも追い込まれやすいのが「孤立した貧困者」であるならば, 日本においてALMPは彼らの自殺を予防できるのだろうか. あるいは逆に, 彼らを自殺へとますます追い込んでしまうのだろうか. そこで本稿は, この問いに対して実証的に答えることを目的とした.<br>先行研究よりも広範なデータと比較的精緻な推定モデルで分析した結果, 自殺率の増減の一部は, 失業率上昇率の増減 (貧困者の増減) と, 離婚率の増減と新規結婚率の減増 (孤立者の増減), ALMP支出の減増 (孤立した貧困者の放置/包摂) によって説明できた. またそれらの要因は, 日本での1991~2006年の自殺率変動 (前年値からの変化) のおよそ10~32%を説明した. 他方でALMP以外の社会政策は, 有意な自殺予防効果を示さなかった.

- 著者

- 村上 あかね

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.3, pp.319-335, 2011-12-31

- 被引用文献数

- 1

本稿の目的は, 離婚による女性の生活の変化を, 縦断的データを用いて明らかにすることにある. 家族と格差の問題を考えるうえで離婚は重要なライフイベントである. しかしながら, 日本では離婚の発生自体があまり多くはなかったこと, ライフコース研究に適した縦断的データの蓄積が少なかったことなどの理由から, 離婚に関する研究は決して多くはなかった. しかし, 今後, 経済の低迷や価値観の変化に伴って, 離婚が増えることが予想される. 子どもが貧困状態に陥る大きな要因の1つは親の離婚であり, 貧困が子どもの発達, 教育達成・職業的達成などその後のライフチャンスに及ぼす影響は社会的にも大きな関心を集めている. 離婚と社会経済的格差について検討することは, 今後重要性を増すといえよう.<br>1993年から実施されている全国規模のパネル調査データに対して, 固定効果モデル・変量効果モデルを用いて分析した結果, 離婚によって等価世帯収入が大きく減少することが明らかになった. 夫からの養育費や児童扶養手当などの社会保障給付も決して多くはなく, 離別女性は経済的自立を迫られているが容易ではない. 母親が就労していても母子家庭の経済状況は苦しく, 離婚後の生活を支える仕組みをどのように構築するか検討が求められる.

2 0 0 0 OA 住民の認識転換を通じた地域表象の創出過程

- 著者

- 宮本 結佳

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.3, pp.391-407, 2012-12-31 (Released:2014-02-10)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 2

近年, 過疎等多くの問題を抱えた農山漁村において, 観光への取り組みが活発化している. 先行研究においてこれまで明らかにすべき問題として残されてきたのは, 第1に「来訪者とのいかなる相互作用によって住民は認識を転換し, 主体的な対応を生起させるのか」, 第2に「アクター間の関わりの結果, いったいどのような資源が新たに生成されるのか」の2点である. 本稿では, 現代アートを媒介として地域の環境を保全し, それらの資源を生かした観光に取り組んでいる香川県直島の事例を通じ, この問いについて検討した.第1の問いに対して分析を通じて明らかになったのは, 相互作用を通じて来訪者のまなざしを知り, 観光における有力な資源を自らがコントロールしえるという状況を認識してはじめて, 住民の側の主体的な対応が生起するという事実である. さらに, 第2の問いに対して分析を通じて明らかになったのは, 観光という場における相互作用を通じて, 住民は地域表象を創出させ, 新たな資源を生成しているという事実である.地域に存在する資源を生かした観光を対象とした研究のなかでは「観光という場のなかで住民の主体的な対処はいかにして可能となるのか」に関心が寄せられてきた. これに対し, 本稿の事例が提示するインプリケーションは, 住民が相互作用による認識転換をベースに, 地域表象の創出という新たな資源生成を通じて, 主体性を確保する可能性の存在である.

2 0 0 0 OA 高田保馬における社会学理論と民族論との関連

- 著者

- 藤川 賢

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.4, pp.421-435, 1993-03-31 (Released:2009-10-19)

- 参考文献数

- 52

- 被引用文献数

- 1 1 1

高田保馬は、日本において社会学理論を確立させた学者として知られている。しかし、他方では、彼が戦前から戦中にかけて行った一連の民族論に関して言及されることも多い。その場合に、多くの議論は、その内容以上に、高田の現実への対応の姿勢をめぐってなされており、また、その評価の間には、大きな賛否の違いがある。本稿は、高田の理論展開と民族論的言及とを追うことによって、彼の民族論の中で問題視される部分が社会学理論の展開との関連性を持っていることを示そうとし、その中で高田の目指した普遍的理論について検討し直そうとするものである。そこでは、高田の理論における「結合」の位置づけを中心に置いて考察している。高田の社会学理論は、「結合社会学」とも名付けられたように、「結合」を社会学の中心対象と考えながら構築された。だが、それが分析理論としての抽象性を高めていく中で、「結合」は中心的な位置から外され、諸個人に共通な、いわば「非合理な」傾向が彼の分析の対象になっていく。その時に、社会集団の成立と存続、そしてさらにその拡大と衰耗が、いかに連続して扱われうるか、という問題が指摘される。それは、高田が民族の団結を説く際にもあらわれている。その指摘の後、高田の理論展開の初期にまで戻って、それが「合理的に」捉えられ得たことを示した。その上で、理論に対する態度と関連させつつ高田の郷村への思いについて検討を加えている。

2 0 0 0 立岩真也著『自閉症連続体の時代』

- 著者

- 崎山 治男

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.150-152, 2015

2 0 0 0 OA 青木聡子著『ドイツにおける原子力施設反対運動の展開――環境志向型社会へのイニシアティヴ』

- 著者

- 帯谷 博明

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.446-448, 2014 (Released:2015-12-31)

2 0 0 0 OA 合場敬子著『女子プロレスラーの身体とジェンダー――規範的「女らしさ」を超えて』

- 著者

- 高井 昌吏

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.443-444, 2014 (Released:2015-12-31)

2 0 0 0 OA チャイナ・デイ

- 著者

- 首藤 明和 西原 和久

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.3, pp.336-343, 2014 (Released:2015-12-31)

世界社会学会議の折に, チャイナ・デイが中国社会学会, 中国社会科学院, 日本社会学会, 日中社会学会の共催で2014年7月15日に開催された. 論題は中国の改革と社会転換. サブテーマは中国の改革とソーシャル・ガバナンス, 社会転換と構造変動・社会移動であった. 東アジア社会学に関する基調講演 (矢澤修次郎) の後, 12名の中国社会学者が中国におけるガバナンス, 不平等, 人口, 都市化, 女性, 世代間格差, 移動などを論じた. この集会で討論者 (首藤明和) が総括したように, 広く論じられている「公的」論点は社会学的に分析され, 聴衆は何が中国社会学の重要論題で, 何が課題かはよく理解できた. だが, 多様性, 民族, 宗教などの論争的論題は十分には論じられなかった. これらも, 中国の社会 (学) にとって重要であろう.とはいえ, 集会自体は成功したと評価できる. なぜなら, 国際学会に際して日中の社会学者が協働し, 研究の共同空間を創造できたからだ. グローバルレベルと東アジアというローカル・リージョナルレベルとの結合は, 国家を超えた交流, 協力に寄与する. もし日本の多数の社会学者が報告し, 議論したならば, さらに対話は進んだだろう. 一国内の知の枠組み――それはしばしば他者の疎外や排除に転化する――を超えることが社会学に要請されている. もちろん, この要請は現実には容易に達成できない. それゆえ, この現実自体も社会学で問われるべき課題だろう.

- 著者

- 原田 謙 杉澤 秀博 小林 江里香 Jersey Liang

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.3, pp.382-397, 2001-12-31

- 被引用文献数

- 1

本研究は, 全国高齢者に対する3年間の縦断調査データ (1987-1990) を用いて, 高齢者の所得変動の実態を明らかにし, 貧困への転落, 貧困からの脱出という所得変動の関連要因を検証することを目的とした.本人と配偶者の年間所得の合計が120万円未満の高齢者を貧困層と操作的に定義し, 関連要因として社会経済的地位およびライフイベント指標を分析に投入した. 分析の結果, 以下のような知見が得られた.<BR>(1) 各時点の貧困層の出現割合は 34.7% (1987), 31.7% (1990) であったが, 追跡期間中に全体の8.8%が貧困転落, 11.8%が貧困脱出を経験していた.<BR>(2) 社会経済的地位に関して, 学歴が高い者の方が貧困転落の確率が低く, 最長職の職種によって貧困転落・貧困脱出の確率が異なった.<BR>(3) 高齢期のライフイベントに関して, 追跡期間中における配偶者との死別は, 女性にとってのみ貧困転落のリスク要因であった.追跡期間中における失職は貧困転落のリスク要因であり, 就労継続は貧困脱出の促進要因であった.<BR>(4) 社会経済的地位, ライフイベントの影響をコントロールしても, 性別, 年齢, 生活機能といった要因が, 高齢者の所得変動に有意に関連していることが明らかになった.具体的には男性の方が女性より貧困脱出の確率が高く, 高齢である者, 初回調査時点の生活機能が低い者の方が貧困脱出の確率が低かった.

2 0 0 0 <書評> 冨江直子著『救貧のなかの日本近代 : 生存の義務』

- 著者

- 鍾 家新

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.4, pp.634-636, 2008-03-31

2 0 0 0 甘える男性像:戦後『婦人公論』にあらわれた男性像

- 著者

- 中尾 香

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.1, pp.64-81, 2003-06-30

本稿の目的は, 戦後期日本において共有されていた男性イメージを確定するための作業の第一歩として, 戦後の『婦人公論』にあらわれた男性イメージを明らかにすることである.その結果, 明らかになったのは, 1950年代に登場した二つの系譜による男性イメージ-戦後に大衆化しつつあったサラリーマンが担うようになった「弱い」男性イメージと, 「家制度」のジェンダーを焼き直した「甘え」る男性イメージ-が, その後重なり合いながら展開し, 1955年頃から1960年代半ばにかけて繰り返し言説化されたことである.それらは, 男性の「仕事役割」を強調することをてことして, 私的な空間におけるジェンダーを母子のメタファーで捉え, 男は「甘え」女は「ケア」するというパターンを共有していた.さらに, 「仕事をする男性像」と「甘える男性像」のセットは, 60年代に言説にあらわれた「家庭的な男性」とは矛盾するものであった.<BR>この結果より, 次のような仮説を提示した. (1) 「甘え役割」と言い得るような男性の役割が成立していた可能性, (2) その「甘え役割」が女性の「ケア役割」を根拠づけているということ, (3) 「甘え役割」は「仕事役割」によって正当化されているということ, (4) 否定的に言説化された「家庭的男性」が「甘え役割」および「仕事役割」のサンクションとして機能していた可能性である.