4 0 0 0 OA 脳組織の誘電率はなぜ大きいか

- 著者

- 宮川 博義 青西 亨

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.6, pp.352-361, 2016-06-05 (Released:2016-08-10)

- 参考文献数

- 23

脳機能を探る目的で神経組織から磁気共鳴機能画像法(fMRI: functional magnetic resonance imaging),陽電子放射断層撮影(PET: positron emission tomography),脳波(EEG: electro-encephalogram),脳磁図(MEG: magneto-encephalogram)など様々な巨視的信号が記録されている.これらを用いた脳科学の研究成果が日常的にメディアに登場し,一見脳機能の理解が進んでいるようであるが,現実には脳科学はまだまだ未熟な段階にある.窮屈になってきた社会状況のためか,精神疾患の患者が増えているが,疾患の原因の解明あるいは治療法の開発に脳科学はまだしっかりとした貢献ができていない.問題の一端は,細胞・分子レベルの微視的な知見と,脳・個体レベルの巨視的な知見との乖離にあるように思われる.知覚・認知・意図・意識等の高次脳機能を支えているのは,脳を構成するニューロンのミリ秒レベルの速い電気的活動であろう.ところがf MRI,PET等はニューロンの速い活動を捕らえているわけではなく,脳活動にともなうエネルギー代謝に関わる信号を検出しているに過ぎず,充分な時間的精度を持たない.それに対し,EEGおよびMEGはニューロンの速い電気的活動に由来する信号を検出・記録することができる.しかし,得られる信号はやはり巨視的であり,微視的なニューロン活動との関係は不明である.例えば総合失調症の原因解明や診断のために,発症にともなう脳波の異常を見つけようとする試みがなされていて,P300やミスマッチ陰性電位(mismatch negativity)といった脳電位が検討されている.残念ながらこれらの電位が,脳のどの部位の活動に起因するものであるかは明瞭でなく,ニューロンレベルのどのような異常と関連しているかもはっきりしない.脳波あるいは細胞外電位から電流源を求め,その部位のニューロン活動との関係が明確になれば研究が大きく進むのだが,それができないでいる現状にある.通常,神経組織の電流と電位との関係にはオームの法則が成り立ち,誘電率を考慮する必要はないと仮定して脳波の逆問題を解いている.ところが,生体組織が数Hz程度の低周波領域において極めて大きな誘電率(比誘電率106以上)を示すことが古くから知られている.巨視的な脳波信号と微視的なニューロン活動との関係が不明確なのは脳組織の誘電率を考慮していないことに一因があるのかもしれない.我々は,ある程度の長さの突起を持った細胞が生体組織中に存在すると,細胞膜の特性とケーブル特性により低周波において大きな誘電率を示しうることを理論的研究により見出した.さらに,その研究過程において,電気的な意味での「細胞外スペース」の描像を明確にし,脳波の解析の際に誘電率をあらわに考慮して細胞外電位と電流源との関係を示す一般的記述を得た.

- 著者

- 峰 真如 木村 元

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.7, pp.483-484, 2013

- 参考文献数

- 7

4 0 0 0 OA 重力場の量子論(<特集>統一理論とその周辺)

- 著者

- 中西 襄

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.1, pp.29-34, 1980-01-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 4

一般相対論と量子論の統合という物理学の基礎的問題は長い間未解決に残されてきたが, このほどようやく満足すべき重力場の共変的正準量子論ができあがった. この解説では, この理論がどのような背景のもとに形成され, どういう構成をもつかの概略を説明する. 問題の性質上かなり専門的な式の使用は避け難いが, 式の内容が理解できない読者にも話のすじ道だけは解って頂けるように書いたつもりである.

4 0 0 0 OA 宇宙初期ゆらぎのエンタングルメント(<シリーズ>量子論の広がり-非局所相関と不確定性-)

- 著者

- 南部 保貞

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.11, pp.763-770, 2014-11-05 (Released:2018-09-30)

宇宙の加速膨張期を与えるインフレーションモデルは,現在の宇宙における大規模構造形成に必要な初期ゆらぎを生成するメカニズムを提供すると考えられている.インフレーションの期間中に,加速膨張を引き起こすスカラー場であるインフラトン場の量子論的な粒子生成を通じて空間曲率のゆらぎが生成される.そしてそのゆらぎの波長は宇宙膨張に伴ってハッブル地平線長さを超えるマクロなスケールまで引き延ばされる.このような長波長ゆらぎは,量子的な性質を失い統計的には古典的ゆらぎと区別がつかなくなると考えられている.これがインフレーション起源の量子ゆらぎの古典化である.もしこの量子古典転移が起きたとすれば,インフレーションによって生み出された量子起源のゆらぎを初期線形ゆらぎとして用いることで,重力不安定性に基づいた大規模構造形成の計算を古典力学を用いて追跡することができる.実際,インフレーションモデルに基づいた宇宙論の構造形成のシナリオは,初期量子ゆらぎの古典化を前提として成り立っている.初期量子ゆらぎの古典化の妥当性は理論的に説明すべき事項であり,これまでにも多くの検討がなされている.代表的な議論として場の波数モードごとの振舞いに基づくものがある.インフレーション時の加速膨張によってインフラトン場の各波数モードはスクイーズド状態とよばれる沢山の粒子を含む励起状態になる.十分にスクイーズされた量子状態の下では,正準共役な演算子間の非可換性が実質的に無視できるようになり,その結果として量子論における演算子をc-数の確率変数として置換えて扱うことが可能となる.よってこのような状態に対しては,量子論的な期待値と同じ答えを与えうる古典的な確率分布関数の存在が可能となり,量子的ゆらぎの振舞いを古典的な確率過程に置換えて扱うことが可能となる.しかしながら,この議論は量子古典転移の1つの側面を見ているのにすぎない.量子ゆらぎの古典性を主張するためには,量子的コヒーレンスの消失や量子相関の消失についても検討する必要がある.量子論では古典論で記述できないエンタングルメントとよばれる非局所的な相関を持つことができる.2つの系がエンタングルしている場合には,古典論で許されるより強い相関を持つことが可能となり,その相関は古典的かつ局所的な確率過程では再現することができない.EPRパラドックスやBell不等式の破れなどが,エンタングルメントが関与する具体例として知られている.量子系の特徴であるエンタングルメントが失われる何らかの機構が存在しない限り,古典的確率変数を用いて2体間の相関を記述あるいは模倣することはできず,その系を古典的であるとみなすことはできない.よって,初期量子ゆらぎの古典化の問題を扱う上で,どのようにエンタングルメントが失われて古典的描像が出現してくるかを理解することが重要となる.本解説では,インフレーション宇宙における2つの空間的領域間のエンタングルメントの振舞いの解析結果を用いて,初期量子ゆらぎの古典性がどのように現れるかを紹介する.インフラトン場が初期に持っていた領域間のエンタングルメントは,場のゆらぎの波長がハッブル地平線を超した時点で消失する.これは,初期量子ゆらぎの古典化現象を量子相関の消失という観点から裏付けたことになる.

4 0 0 0 OA 4次元 N=2 超対称ゲージ理論の解法

- 著者

- 梁 成吉

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.3, pp.197-203, 1996-03-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 20

1994年の暑い夏の最中, 素粒子理論の分野でひとつの「事件」が起きた. コンピュータ・ネットワークを通して毎日眺める新版プレプリント情報に掲載された Seiberg Rutgers 大) と Witten (Princeton 高等研) の共著による2本の論文が原因である. 彼らは, 4次元 (時空(1+3)-次元) の N=2 超対称非可換ゲージ理論の真空構造に関する近似なしの厳密な結果を得たというのである. これが素粒子理論研究者の間で大きな反響を巻き起こした. また, その評判は分野を越えて広まっているようで, 米国では新聞紙上をも振るまわしたとのことである. そこで, この解説ではSeiberg-Wittenの仕事の成果とその意義をまとめてみる.

4 0 0 0 OA フェイクニュース伝播ネットワークの構造的異質性

- 著者

- 佐野 幸恵 Orr Levy 高安 秀樹 Shlomo Havlin 高安 美佐子

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集 73.2 (ISSN:21890803)

- 巻号頁・発行日

- pp.2160, 2018 (Released:2019-10-28)

4 0 0 0 脳のシナプスを介さない相互作用によるアナログな調節機構

- 著者

- 毛内 拡

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.8, pp.492-497, 2021-08-05 (Released:2021-08-05)

- 参考文献数

- 19

脳が生きているとはどういうことか? 脳細胞を漫然と集めても脳にはならない.一方,最近,試験管の中で幹細胞から作られたミニ脳が,統合的な脳活動を意味する脳波を発生したそうだ.その脳は果たして,ものを考えたり,喜怒哀楽を感じたりするようになるだろうか.神経細胞(ニューロン)は,神経インパルスとよばれる電気的活動を行い,ニューロン同士の接合部であるシナプスを介して神経回路を形成している.シナプスを介した一対一の精緻で迅速な信号伝達は,ニューロンが神経インパルスを発生した/発生しないのように二値のデジタル信号として解析される.例えば,ラスタープロットとよばれる作図法は,個々のニューロンの神経インパルスの発生を,短い時間窓で判定し,バーコードのように並べることで,ニューロン同士の活動の同期・非同期を可視化する方法であり,神経科学の論文では多用されている.さらに,現在,注目を集めている人工知能や深層学習を支えるニューラルネットワークも,神経回路をデジタル的にモデル化することで,パターン認識や機械学習などの分野において大きな成果を上げている.これまで,ニューロンのシナプス伝達を介した“デジタル的”な相互作用によって,感覚情報や意識や知覚などの高次機能を説明しようとする試みがなされてきた.一方で,ニューロンのデジタル回路の理解だけでは説明のつかない現象も数多く報告されている.脳を理解するためには,ニューロンの電気的活動の二値的な理解だけでは不十分である.ニューロンの局所的で速い信号伝達が,感覚や運動などの一次的な情報処理を担うことは間違いない.一方で,脳の中には,広範囲でゆっくりとした調節的な伝達様式も存在していることがわかってきている.筆者は,従来の二値的な解釈だけでは理解できない脳の多様な伝達様式を「アナログ的な伝達」とよんでいる.この点で脳とコンピュータは本質的に異なるのである.例えば,脳には神経回路ネットワークのほかにも血管網やグリア細胞が存在しており,栄養や脳内物質の補給や物流の支援と管理(ロジスティクス)を担っている.また,脳細胞の隙間である細胞外空間は,単なる隙間ではなく,細胞外環境を一定に保ち,老廃物の排泄のための通り道となっている.さらに液性因子の拡散や,細胞外電場を介した近接作用の「場」として重要な役割を果たしている.意識や知覚,知性などの脳の高次機能を理解するためには,これらのシナプスを介さないアナログ的な伝達を理解する必要があると私は考えている.筆者の考える知性は,「答えがないことに答えを出そうとする営み」で,例えば,創造やいわゆる“人間らしさ”などが挙げられる.一方,知能は,「答えがあることに答えを出す能力」で,例えば,将棋の局面において最適な一手を導き出す高度な計算能力などが挙げられる.これらは,区別して考える必要があるのではないか.人工知能は,計算が速く,人間の知能を凌駕しているが,残念ながら知性とは程遠い.知性の謎を解き明かす鍵は,ニューロン以外の脳の要素にあるのではないだろうか.

4 0 0 0 超音波で電気・磁気物性を可視化する

- 著者

- 生嶋 健司 山田 尚人

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.8, pp.576-581, 2017-08-05 (Released:2018-07-25)

- 参考文献数

- 14

音波物性の基礎は,1960年~1980年代に電波計測の発展に伴い,米国を中心に大きく発展した.溶液から金属・半導体にわたる音波の吸収機構,および強磁性体における音波とスピン系との結合とその共鳴現象など,様々な物質における音波との相互作用が調べられてきた.この音波物性の知見は,表面弾性波素子,磁歪アクチュエータ,音響光学素子など他の先端分野と融合する形で今も様々な場面で活用されている.一方,エコー法に代表される超音波計測は医療・工業分野において広く利用されているため,超音波に関する学会は学術分野の域をはるかに超え,医療,鉄鋼,土木など,各分野の学会・協会に分散し,特定のターゲットに対する計測技術の改良が日々推進されている.これほどまでに広範囲の分野に利用されている理由は,1)光が透過しない多くの対象物に対して非侵襲評価が可能である,2)RF(Radio Frequency)帯電波計測であるため,汎用な装置を用いて実時間波形の取得やスペクトル解析が容易である,ことによるだろう.ただし,通常の超音波計測は,音の反射・透過係数や音速を測定して力学的物理量(質量密度や弾性率)を取得しているため,その多くの利用は欠陥・異物や幾何学的構造の計測に留まっている―すなわち,電気的,あるいは磁気的な“物性”をプローブしない.近年,我々は超音波によって電気・磁気物性を画像化する手法(音響誘起電磁法:ASEM法)を提案した.一般に弾性波である音波は電磁波のように直接,電気・磁気分極と結合しない.しかしながら,弾性変調は,固体の格子歪みや液体の密度変化を通してしばしば対象物の電荷密度や電気・磁気モーメントに時間変調を加えることができる.このことは,弾性変調により,超音波と同一周波数の電磁場(通常RF帯)が対象物から発生し得ることを意味する.したがって,超音波によって励起された微弱なRF信号を検出することができれば,非接触・非破壊に電気・磁気物性を評価する新たな計測ツールになることが期待される.著者らは,ありそうでなかったこの新しい計測手法に着目し,超音波による磁気測定について研究した.非接触・非破壊に磁気イメージングや磁気ヒステリシス曲線が取得可能であることは,広い産業分野において重要であるため,やや応用を視野に入れた実演を行っている.一方で,音響励起されるスピン系の微視的ダイナミクスについてはまだ十分理解できたとは言えない.たとえば,結晶粒界や磁壁における音響励起スピンダイナミクスや一般化された複素圧磁係数に含まれるスピン系の緩和時間の物理的意味,などである.また,磁性薄膜やスピン系デバイスにおいて,音波によるスピン制御や音波による磁気共鳴といった新たな物性制御の可能性も秘めているため,本稿を通して基礎物性に関わる研究者にも関心をもってもらえれば幸いである.

4 0 0 0 木庭二郎の生涯と業績 (<回想の木庭二郎>)

- 著者

- 南部 陽一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.8, pp.564-566, 1996

- 参考文献数

- 13

<p></p>

4 0 0 0 OA 一次元, 二次元準結晶の電子状態

- 著者

- 甲元 真人

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.5, pp.433-442, 1987-05-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 40

Shechtmanらの5回対称性を持つ新しい秩序相 (準結晶) を示唆する実験以来, 準周期を持つ系の物性に大きな関心が寄せられています. これは周期性を持つ結晶とアモルファス物質の中間と考えられるもので, これらと異なる新しい性質を持つことが予想されます. 特に一次元準結晶の電子状態はエネルギーバンドが無限に存在するカントール集合となること, 自己同型でフラクタル性を持つ波動関数が存在することなど奇妙な性質を持つことが知られています. これらは繰り込み群の考え方, カオスを出し得る非線形力学系などと深い理論的つながりがあります.

4 0 0 0 OA 謎の天体Fast Radio Burstは若い中性子星が起源か?

- 著者

- 樫山 和己

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.7, pp.476-482, 2019-07-05 (Released:2019-12-13)

- 参考文献数

- 8

Fast Radio Burst(FRB)とは2007年にLorimerらによって発見された継続時間がミリ秒程度の突発的なGHz帯電波信号である.非常に大きな分散度(dispersion measure)を持つことから我々の銀河系外,宇宙論的な距離から飛来していることが示唆されるが,その発生メカニズム,起源ともにわかっていない謎の天体である.FRBの起源を解明する上でポイントになっているのは検出装置である電波望遠鏡の角度分解能である.最初にFRBを発見したParkes電波望遠鏡をはじめとする単一鏡型望遠鏡の場合,角度分解能は良くても数分角程度であり,FRBの到来方向のエラー領域の中には大量の銀河が存在してしまう.このためFRBがいったいどの銀河からやってきたかわからない.新しいFRBが発見される度に,電波から可視光,X線,γ線に至る多波長対応天体(カウンタパート)の探査も精力的に行われたが天体の同定には至らなかった.そんな中,突破口になり得る観測結果が2017年に報告された.Chatterjeeらは,FRB 121102という,現在確認されている中では唯一の「繰り返す」FRBからのバーストを長基線の電波干渉計を用いて検出することに成功したのである.これにより到来方向がミリ秒角の精度で決定され,このFRBが地球からおよそ3億光年先にある小さな銀河の星形成領域からやってきていることがわかった.さらに,FRBの到来方向から非常に明るい定常的な電波カウンターパートを検出することにも成功したのである.さて,発見以来,種々の中性子星が行う突発現象とFRBの類似性が指摘されてきた.一方,それらはあくまで似て非なる現象であり,FRBを起こす中性子星は我々の銀河やその近傍には見つかっていない.FRBの起源が中性子星だとするとその中性子星はなんらかの特殊な性質を持つはずだ.目下の課題は,中性子星のどのような特性がFRB 121102の特性(繰り返すこと,小さな母銀河,明るい定常電波カウンターパート,など)と整合的に結びつくのか,である.まず注目すべき特性は年齢だろう.かにパルサーに代表される我々の銀河系内の中性子星はもっとも若いものでも数100歳.生後100年に満たない中性子星が若さに任せてFRBや明るい定常放射を行う,というのは直感的にも理解できる.このような「若い中性子星モデル」はFRBの起源天体の最有力候補である.「若い中性子星モデル」を用いてFRB 121102の観測結果を説明しようとすると,単純に年齢が若いだけでは不十分であり,中性子星が超新星爆発で生まれたときの磁場や回転周期などの物理パラメータが厳しく制限される.興味深いことに,この磁場や回転周期の値は宇宙一明るい超新星爆発を説明するための「生まれたての中性子星モデル」で要求される値にピタリと一致する.この結果はFRBと特殊な超新星爆発との間に思いもよらない関係があることを示唆しているのかもしれない.

4 0 0 0 OA 21aBG-4 トポロジカル絶縁体とDブレーンの対応

- 著者

- 木村 太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集 71.1 (ISSN:21890803)

- 巻号頁・発行日

- pp.1357-1358, 2016-03-19 (Released:2017-07-10)

4 0 0 0 OA 拡がった素粒子像

- 著者

- 後藤 鉄男

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.5, pp.347-353, 1970-05-05 (Released:2008-04-14)

- 参考文献数

- 41

拡がった素粒子像の立場について, 主として剛体模型的な見地を出発点として論ずる. 古典的運動を相対論的にして量子論的に拡張していくと次第に抽象化されたものになる. 明確な定式化の鍵はpoint-like systemという理想化であり, これの一般化は無限成分方程式に導く. 無限成分方程式の形の定式化を具体的問題に応用することがどの程度考えられているかについて簡単に述べる.

4 0 0 0 OA ヘリウム様原子におけるフントの第一規則の起源 (解説)

- 著者

- 佐甲 徳栄

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.6, pp.358-365, 2013-06-05 (Released:2019-10-18)

- 参考文献数

- 11

前期量子論の時代に,フントによって経験的に導かれたフントの規則は,同じ軌道配置を持ちスピンが異なる一群の状態間のエネルギー順序を予測する三つの規則であり,原子構造を理解するための基本法則として,物理・化学を専攻する者ならば,学部の講義において,一度は必ず触れることのある法則である.一方,この規則が成り立つ起源については,数十年に及ぶ議論の歴史にもかかわらず,未だ統一した見解が得られていない.本稿では,例外が少なく,原子のみならず,分子や量子ドットについても成り立つことが知られている第一規則に着目し,これまでの歴史を振り返りつつ,この規則の起源について,著者の最近の研究結果に基づいた解説を行う.

4 0 0 0 OA はやぶさ試料分析――報道では伝えられない苦労と技術

- 著者

- 上椙 真之

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.11, pp.752-758, 2019-11-05 (Released:2020-05-15)

- 参考文献数

- 22

小惑星探査機「はやぶさ」が地球に帰還して,大きな話題になってから,9年がたった.当時は地球に帰還したこと,そしてサンプルカプセルの中に,確かに小惑星イトカワの粒子が入っていたことは非常に大きなニュースとしてクローズアップされた.この時,わずか数10 μmの粒子の分析を通して,小惑星イトカワの母天体の大破壊や,さらにそれ以前の履歴,また,小惑星の進化の果ての未来像までもが,初期分析と呼ばれる試料分析の結果から得られ,帰還からわずか1年以内に報告されている.この迅速な分析・成果公表の影には,人類史上初の小惑星から直接採取されたサンプルをどう扱い,どう分析するか,という問題に対する挑戦が存在した.100 μmに満たない微小な粒子,たった40個を,電子顕微鏡観察に始まり,X線を用いた非破壊分析,試料加工,元素質量分析や透過電子顕微鏡観察など,最先端の分析装置を連続して適用し,最大限の情報を取得する.こういった最先端の技術を使って試料を分析する際に,必ず問題になるのが試料の装置へのマウントである.このマウントの仕方一つで分析の精度が決まるため,試料の前処理は実際の分析装置の操作以上に重要になる.そして複数の装置を一つの試料に対して連続的に適用する場合,試料をそれぞれの装置に適した形にマウントする必要があるため,試料をホルダからホルダに移動する必要がある.この際に,試料が汚染されたり,破壊,あるいは紛失といったトラブルが頻発する.「はやぶさ」帰還試料の分析では,過去の知見を活かし,樹脂を利用した試料ハンドリングを行って,迅速な成果公表に成功した.その一方で,多くの試料に対して,汚染源となる地球大気を遮断した分析ができなかったという,大きな課題を残すことになった.2019年2月に「はやぶさ」の後継機,「はやぶさ2」が小惑星リュウグウへのタッチダウンに成功するという快挙を成し遂げた.小惑星リュウグウは,「はやぶさ」のターゲット天体であった小惑星イトカワと違い,水や有機物を多く含んでいる可能性が高い.このため,生命の起源に関する情報が得られることが期待されている.しかし,このために,地上の汚染の影響を受けやすく,試料を分析する際に大気遮断が必須となり,樹脂を使うこともできない.地上では,「はやぶさ」の経験を受けて,「はやぶさ2」帰還試料分析におけるこれらの課題に対する対応・検討が急ピッチで進められている.科学の世界ではtrial and errorの過程を成果公表でつぶさに語ることは無く,最終結果を成果として発表することが通例である.しかし,「はやぶさ」帰還試料の分析の際の大気遮断の失敗,試料ハンドリング時における事故,トラブルによる試料の破壊や紛失,有機物粒子の分析において分析と並行して技術開発を行ったことによる,成果公表の大幅な遅れなど,失敗談や挫折にこそ,今後の技術発展の基礎となる重要な要素が多く含まれる.これらの経験が今後の科学の発展の一助になれば幸いである.

4 0 0 0 OA 22pAY-2 フラックスフロー状態における渦糸格子にかかる力

- 著者

- 須貝 駿貴 加藤 雄介

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集 71.1 (ISSN:21890803)

- 巻号頁・発行日

- pp.1797, 2016-03-19 (Released:2017-07-10)

4 0 0 0 OA TDGL方程式による単一磁束フローの境界値問題

- 著者

- 須貝 駿貴 黒澤 範行 加藤 雄介

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会講演概要集 73.2 (ISSN:21890803)

- 巻号頁・発行日

- pp.1114, 2018 (Released:2019-10-28)

4 0 0 0 OA 30p-K-3 宇宙X線観測衛星「ぎんが」

- 著者

- 槙野 文命

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 秋の分科会予稿集 1987.1 (ISSN:2433118X)

- 巻号頁・発行日

- pp.63, 1987-09-16 (Released:2018-03-22)

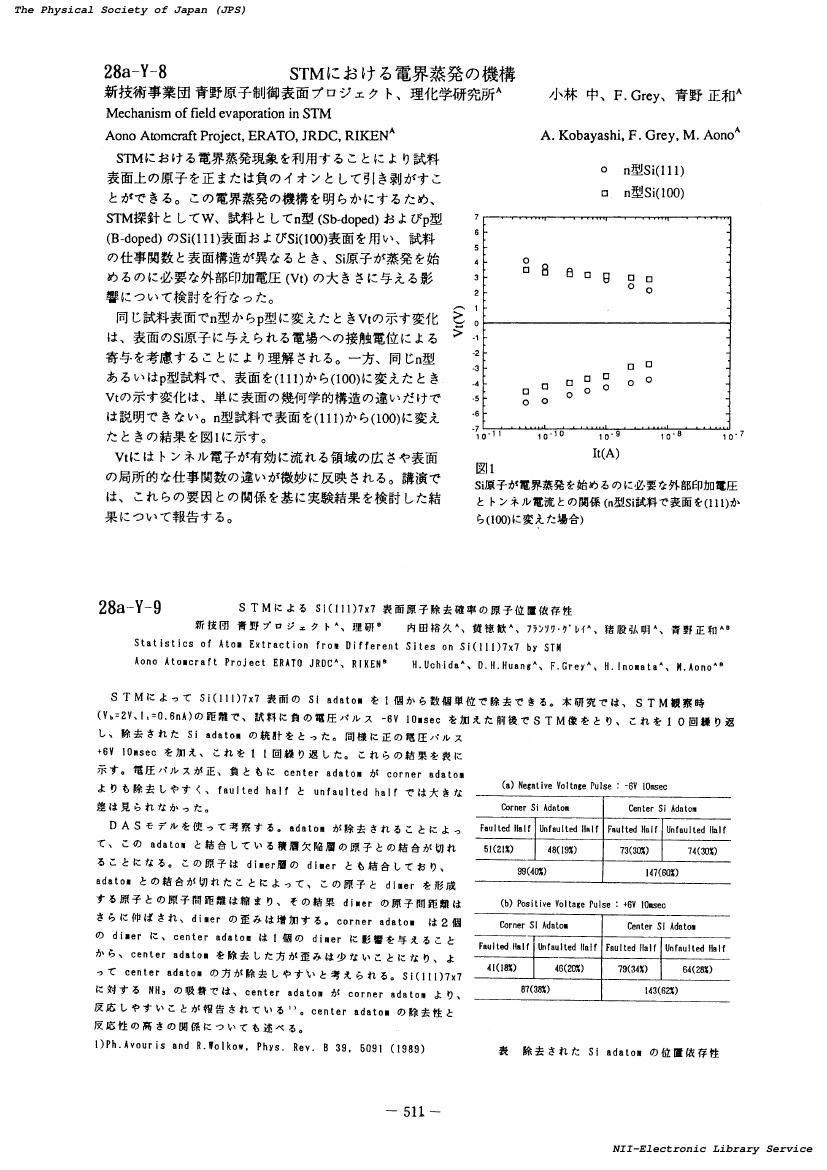

4 0 0 0 OA 28a-Y-9 STMによるSi(111)7x7 表面原子除去確率の原子位置依存性

- 著者

- 内田 裕久 黄 徳歓 グレイ フランソワ 猪股 弘明 青野 正和

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 秋の分科会予稿集 1992.2 (ISSN:2433118X)

- 巻号頁・発行日

- pp.511, 1992-09-14 (Released:2018-03-22)

4 0 0 0 日本各地の縄文系対弥生系人口比率と日本人成立過程(交流)

- 著者

- 住 斉 宇津巻 竜也 伊藤 繁 石浦 正寛 針原 伸二

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.12, pp.901-909, 2009

- 参考文献数

- 20

住は2006年春の定年後は故郷のためになることをしたいと思い,專門の理論物理から離れ,故郷の飛騨で人々のルーツをDNA解析により探る研究を始めた.大学勤務最後の十年間は光合成を研究していた縁で,住物を専門とする宇津巻,伊藤,石浦と連携でぎた.光合成の逆反応は呼吸で,呼吸を司る細胞内小器官ミトコンドリアは独自のDNAを持つ.その解折により,この15年程の間に現代人のルーツが根本的に書き換えられたことにも注且していた.この縁で,針原からDNA解析を教えて貰うことができた.この研究は,日本各地の縄文系対弥生系人口比率の決定につながった.それは太古以来の日本人成立過程を記録していることが明らかになった.