1 0 0 0 OA 扁桃における溶連菌抗体の局在に関する研究

- 著者

- 土屋 紀一

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.8, pp.1382-1390, 1970-08-20 (Released:2010-10-22)

- 参考文献数

- 38

1) 目的腎炎発症に際して, 扁桃が病巣感染源としてその発現機序の中で何らかの位置を占め, 特に溶連菌の感染が重要な意義を有していると考えられている. しかし溶連菌感染から如何にして腎炎が発症するかの機序については未だ結論が得られていない. 先ず扁桃において溶連菌に対する抗体が産生されるものと考えられるが, この点に関する免疫組織学的研究は多くない.著者は溶連菌のうちでもA群12型が催腎炎性が強いことに鑑み, その型特異物質であるM proteinを用いて, ヒト扁桃におけるその抗体の局在およびM proteinの局在などを, 免疫組織学的に研究し, 溶連菌感染に際し, ヒト扁桃内に惹起される免疫学的反応を明らかにすると共に, 腎炎発症との関連性を追求することを企図した.2) 実験方法M proteinの分離は次の如くに行った. 溶連菌A群12型の菌株をmouse passageにより強化し, 大量培養後, 菌体からpH2.0, 95℃の下にM proteinを抽出し, ribonucleaseにて核酸を除去し, 硫安分画を行った. 抗M protein抗体の証明には螢光抗体補体法を用いた. 補体はモルモット血清を, 抗補体血清はモルモット血清グロブリンを家兎に感作したものを使用した. 螢光物質にはfluorescein isothiocyanateを用い, sephadexにて遊離色素の除去を, DEAEセルローズにて非特異物質の除去を行った.M proteinの証明には螢光抗体直接法を行った. 抗血清には溶連菌12型の型血清を使用した.用いた材料は慢性扁桃炎患者および亜慢性腎炎 (木下) 患者の扁桃である. これらの扁桃より凍結切片を作製して染色を行った.3) 結果扁桃の上皮下組織には比較的多数の抗M protein抗体を含む細胞が局在していた. また被膜および中隔には多数の抗体含有細胞が局在し, 特に亜慢性腎炎患者の扁桃において著明であった. このことから溶連菌感染に際し扁桃内に溶連菌抗原に対する抗体が産生されていると考えられ, 溶連菌感染を繰り返しているうちに被膜結合織に腎障害性物質が生ずる可能性が推察された.またM proteinは腺窩内不全角化上皮に特徴的に認められたが, これは扁桃に対して抗原刺激が持続的に加わることを意味するものと思われた. 培養によっても溶連菌が検出されなかった扁桃において, 同様な所見を認めることから, 菌陰性でも溶連菌による抗原刺激が存在する可能性があることが示された.

1 0 0 0 OA オープンエッセンスによる嗅覚加齢性変化のスクリーニング

- 著者

- 藤尾 久美 井之口 豪 福田 有里子 黒木 俊介 古閑 紀雄 丹生 健一

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.1, pp.38-43, 2018-01-20 (Released:2018-02-07)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 4 6

ほかの感覚器と同様, 嗅覚も加齢性変化を来すことが知られている. しかし, 本邦では年齢を考慮した嗅覚機能の基準が報告されていない. 本研究では嗅覚同定能力研究用カードキットであるオープンエッセンス (Open Essence: OE) を用い, 嗅覚の加齢性変化の特徴を明らかにすることを目的とした.【方法】50歳以上の健常ボランティア50名と50歳未満の健常ボランティア43名に対し OE を施行し, 各嗅素別の正答率について検討を行った.【結果】50歳以上の群では男女とも年齢とともに OE の正答率の低下を認めた. 各嗅素別では50歳未満と50歳以上の2群間で墨汁, メントール, みかん, ばら, 練乳, にんにくの正答率に有意差を認めた. 12嗅素の組み合わせの中で, メントール, みかん, 練乳の3嗅素の組み合わせで50歳以上の嗅覚障害を検出する感度が0.860と最も高くなり, 感度+特異度が1.767となった. この3つの嗅素を組み合わせた検査が加齢性変化を考慮した嗅覚機能のスクリーニングとして有用であると考えられた.

1 0 0 0 OA リハビリテーションによる機能回復 ―顔面神経麻痺―

- 著者

- 羽藤 直人

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, no.3, pp.266-269, 2015-03-20 (Released:2015-04-17)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 唾液腺腫瘍の病理

- 著者

- 長尾 俊孝

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.8, pp.601-608, 2009 (Released:2010-11-30)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 3 6

唾液腺腫瘍は組織像が多彩で, 30種類を超える腫瘍型や種々の亜型が存在しており, 病理診断に難渋することが少なくない. しかしながら, 唾液腺腫瘍では, 病理学的な組織型によって, 多くの場合その生物学的態度が規定されるため, 腫瘍の組織分類を理解することが治療方針の決定や予後の判定には必要不可欠となっている. 国際的に広く認知されている唾液腺腫瘍の組織分類はWHO分類であると考えられるが, 2005年にはこの第3版目となる改訂版がPathology and Genetics of Head and Neck Tumoursとして刊行された. この新WHO分類では第2版の内容を踏襲しつつも, 発生頻度の低い腫瘍型 (リンパ腺腫, 明細胞癌NOS, 唾液腺芽腫など) がリストの中に新たに加わったこと, 第2版以降に報告された亜型や非常にまれな腫瘍型が記載されたこと, さらにはいくつかの腫瘍型では名称の変更が行われたこと, などの改訂がなされている. 本稿では, 唾液腺腫瘍新WHO分類の紹介を含めた病理組織学的分類の解説に加えて, 実際に病理診断を行う際のアプローチの仕方と注意点についても述べる.

1 0 0 0 OA ホスホリルコリンを用いた経皮免疫による全身および粘膜免疫応答の誘導

- 著者

- 永野 広海 黒野 祐一

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.1, pp.71-72, 2016-01-20 (Released:2016-02-06)

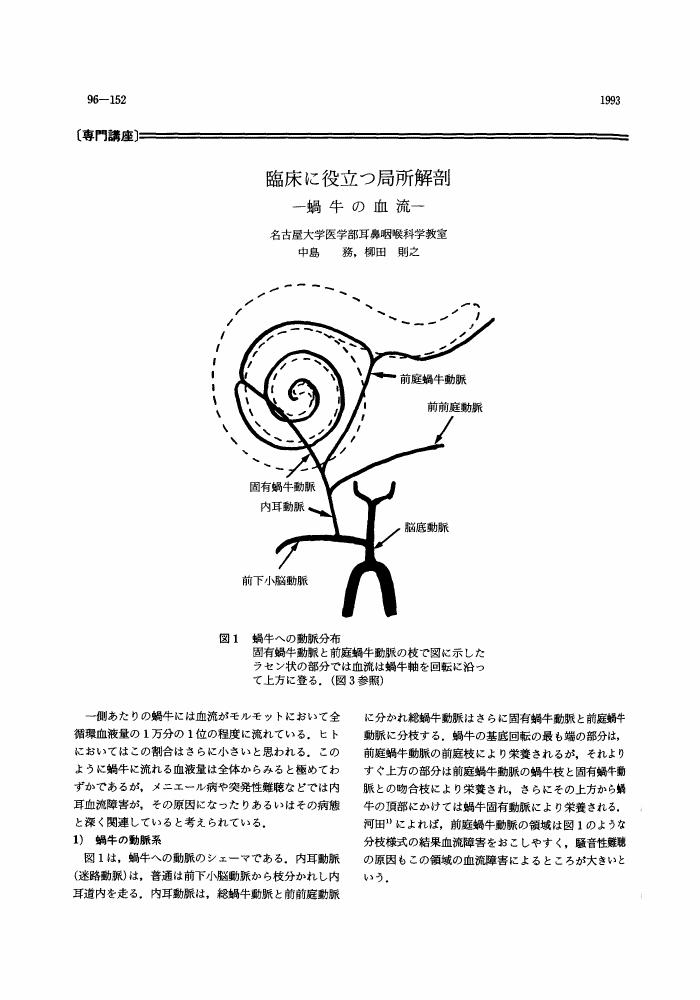

1 0 0 0 OA 臨床に役立つ局所解剖 蝸牛の血流

- 著者

- 中島 務 柳田 則之

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.96, no.1, pp.152-155, 1993-01-20 (Released:2010-10-22)

- 参考文献数

- 5

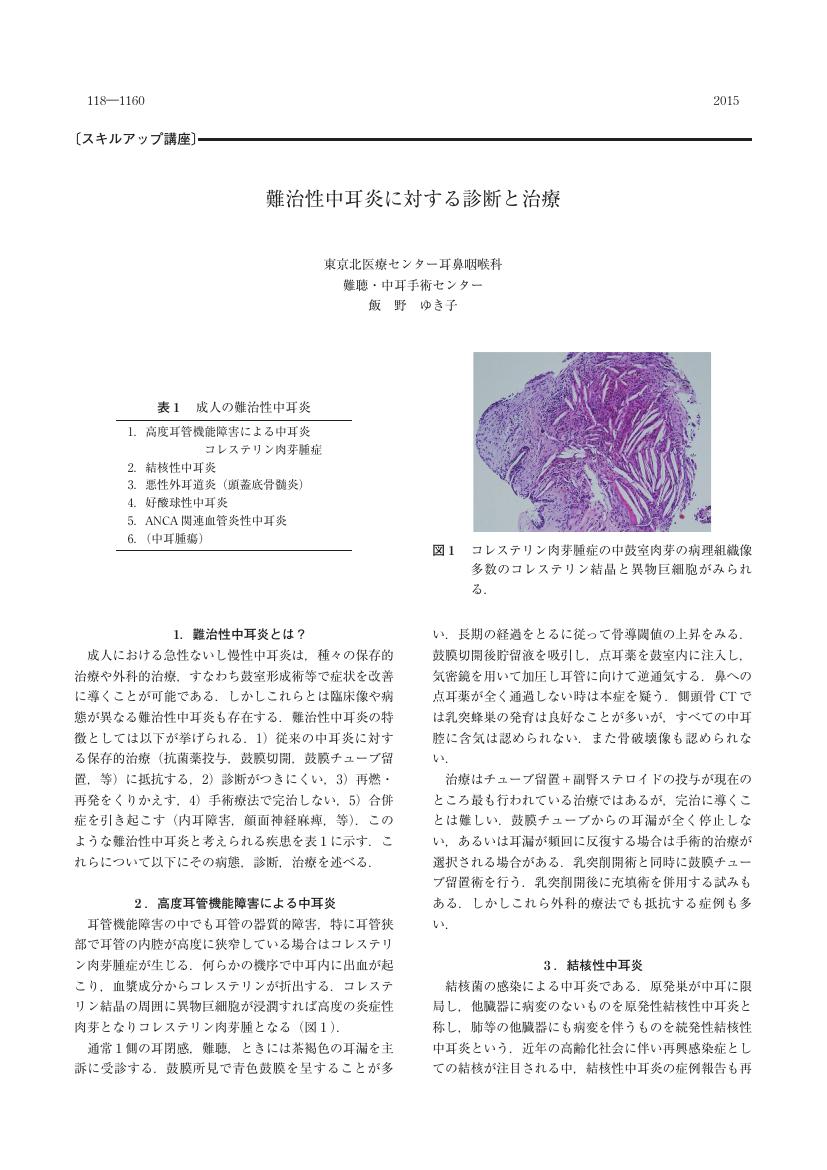

1 0 0 0 OA 難治性中耳炎に対する診断と治療

- 著者

- 飯野 ゆき子

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, no.9, pp.1160-1163, 2015-09-20 (Released:2015-10-06)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA あなたの耳は何故痒い?

- 著者

- 三好 彰 三好 進 石川 れい子 三好 保

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.10sokai, pp.1704a-1705, 1989-10-20 (Released:2008-03-19)

1 0 0 0 モンゴリアンジャービルの真珠腫形成過程 における鼓膜上皮の増殖能

- 著者

- 下屋 聡子 牧野 邦彦 大村 文秀 天津 睦郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科學會會報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.8, pp.1029-1037, 1998-08-20

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

ヒトの弛緩部型真珠腫は弛緩部が内方に向かって伸展陥凹し嚢状となって,その中に表皮角化物をいれた状態をいう.モンゴリアンジャービル(以下ジャービル)は高率に真珠腫を自然発生する動物であり,その真珠腫では一見ヒトの外耳道真珠腫に類似した所見を呈する。その一方で本動物では鼓膜弛緩部表皮が肥厚角化し,弛緩部内側に貯留液を認め真珠腫へ進展する所見が報告されている.このジャービルの弛緩部の変化がヒトの弛緩部型真珠腫の実験モデルとして適するかを確認するため予備実験を行った.その結果,無処置耳および耳管咽頭口焼灼耳で弛緩部表皮の肥厚角化と同時に弛緩部の内陥が出現し,その弛緩部内陥部を中心として表皮角化物の堆積が高率に認められた.このような病態は,ヒトの弛緩部型真珠腫と類似した所見である.<br>次にヒトの弛緩部型真珠腫形成要因を明らかにすることを目的にジャービルを用いて以下の実験を行った.<br>対象は13匹22耳で,上皮の増殖能をBrdUを用いて検討し,中間層の変化を血管数を指標として墨汁灌流により算出た.BrdU陽性細胞数(以下陽性細胞数)は鼓膜弛緩部粘膜層において初期変化耳では正常耳と比較すると有意に増加し,真珠腫耳では変化はなかった.緊張部,外耳道表皮では真珠腫形成過程で陽性細胞数の増加する傾向は認めなかった.また鼓膜弛緩部の血管数は初期変化耳で有に増加し,特に粘膜側に多く認められた.鼓膜緊張部の血管数は少数であり,真珠腫形成過程で増加する傾向は認められなかった.<br>これらのことから真珠腫形成過程では初期変化耳の鼓膜弛緩部粘膜層において最も増殖能が亢進していることが明らかとなつた.この変化に対応して,鼓膜弛緩部の漸生血管が増加したと考えられた.このような弛緩部粘膜層の変化は弛緩部内側の貯留液が刺激となって生じると思われた.

1 0 0 0 OA 慢性めまいにおける精神疾患の関与と対応

- 著者

- 堀井 新

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.120, no.5, pp.750-751, 2017-05-20 (Released:2017-06-20)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 OA 聴覚検査を復習する

- 著者

- 司会:新川 秀一 演者:伊藤 健

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.118, no.4, pp.406-407, 2015-04-20 (Released:2015-06-05)

1 0 0 0 OA 救急疾患への対応 鼻出血―止血治療までの流れ―

- 著者

- 川浦 光弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.12, pp.1129-1134, 2005-12-20 (Released:2010-10-22)

- 参考文献数

- 18

耳鼻咽喉科医にとって扱う救急疾患のひとつに鼻出血があげられるが, 外来の簡単な処置で止血できる場合と止血に難渋して入院を余儀なくさせられ, 外科的治療が必要になる場合と千差万別である. 患者の状態もさることながら鼻出血の治療はそれを扱う医師の技量と施設設備によってばらばらであり, きちんとしたガイドラインがないのが現状である. 耳鼻咽喉科医としてすべきことは確実な止血と原因となる疾患があればその的確な診断が必要で, そうすることにより患者を重篤な状態に陥ることを防ぐことが出来る. 止血に必要な知識である鼻腔の解剖と原因疾患を示し, 鼻出血患者がきた場合の対応と出血部位別の止血治療の流れをフローチャートに示し保存的治療と外科的治療の方法を述べた. 保存的治療はガーゼタンポンとバルーンタンボンが主であまり変化がないと思われるが外科的治療は今後内視鏡下の止血術が主流になると思われ, 当院で行った再出血を繰り返した鼻出血に内視鏡下止血術を施行した1例を報告した.

1 0 0 0 OA 唾液腺手術: 唾石症とガマ腫の治療

- 著者

- 小林 泰輔

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.6, pp.771-776, 2018-06-20 (Released:2018-07-05)

- 参考文献数

- 18

唾液腺には腫瘍性疾患以外にも, 炎症性疾患や嚢胞性疾患が発症する. その代表例が唾石症とガマ腫である. これらは古典的疾患であるが, 近年, その治療法は医療機器や薬剤の進歩により変化してきた. 唾液腺管内視鏡は1990年代にヨーロッパを中心に開発され, 2009年にはじめて日本でも導入された. 唾液腺管内視鏡による唾石摘出術は低侵襲で唾液腺の機能温存を可能にする. 手術適応は, 主に術前の computed tomography(CT) で唾石の位置, 大きさと形状を評価して決める. 顎下腺唾石症では直径5mm以下のものは内視鏡により摘出できる可能性が高いが, 部位や形状により口内法を併用して摘出する必要がある. 腺内結石は唾液腺摘出術の適応である. 唾液腺管内視鏡の操作には learning curve が大きいため, 容易な症例から手術に取り組み徐々にステップアップしていくのが良い. ガマ腫, 中でも顎下型ガマ腫は治療開始前にリンパ管腫や類皮嚢胞との鑑別を確実に行い, 治療方針を決定することが重要である. 近年行われるようになった, OK-432 によるガマ腫の硬化治療は治療の第1選択である. 再発を繰り返す症例に対しては根治的治療である舌下腺摘出術を行う.

1 0 0 0 OA 初回 MRI で偽陰性だった脳幹・小脳梗塞症例の検討

- 著者

- 浦口 健介 假谷 伸 岡 愛子 津村 宗近 石原 久司 宮武 智実 平田 裕二 牧原 靖一郎 西﨑 和則

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.119, no.10, pp.1290-1299, 2016-10-20 (Released:2016-11-16)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 5

脳幹・小脳梗塞は耳鼻咽喉科に関連するさまざまな脳神経障害を来すことが知られている. 急性期脳梗塞は早期治療を目的に MRI の拡散強調像 (DWI) で評価されるが, 急性期の場合は DWI が偽陰性になることがあり脳神経障害の精査のため耳鼻咽喉科を受診することがある. 香川労災病院に脳幹・小脳梗塞のため入院した245人250例を対象とし, 初回 DWI で偽陰性だった脳幹・小脳梗塞の16症例について検討した. 初回 DWI 偽陰性は脳幹梗塞12例, 小脳梗塞3例, 脳幹・小脳梗塞1例であった. 16例全例が12時間以内に初回 DWI 撮影をされていた. 250例中めまいや嚥下障害の精査目的で耳鼻咽喉科を受診し脳幹・小脳梗塞と診断された耳鼻咽喉科診断例は8例あり, そのうち3例が初回 DWI偽陰性であった. 初回 DWI で梗塞像がないが脳梗塞が疑われる場合は定期的な神経診察や DWI 再検をする必要がある.

1 0 0 0 會報第一巻ヲ繙イテ||「バックナンバー」ニ代フ(二)

- 著者

- 廣瀬 渉

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 大日本耳鼻咽喉科會會報 (ISSN:2186814X)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.8, pp.1101-1108, 1933

1 0 0 0 會報第一巻ヲ繙イテ=「バックナンバー」ニ代フ(一)

- 著者

- 廣瀬 渉

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 大日本耳鼻咽喉科會會報 (ISSN:2186814X)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.7, pp.806-817, 1933

- 著者

- 市村 恵一 石川 浩太郎 中村 謙一 斎藤 知寿

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科學會會報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.112, no.6, pp.474-479, 2009-06-20

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 1 4

目的: 再癒着率の多さや聴力改善率の低さで知られる癒着性中耳炎に対する手術法の一つとしてcartilage palisade tympanoplasty (CPT) を適用し, その有用性を調べる.<br>対象: 2006年1月から2007年12月までの2年間に癒着性中耳炎症例としてCPTによる鼓室形成術を受けた9耳で, 緊張部型真珠腫の合併例は除外した. 平均年齢は35.2歳で, 2例は鼓膜後部のみの癒着で, 残りは全面癒着であった. 術前の平均聴力は3分法で20dBから102dBまで, 平均56dBであった.<br>方法: 耳介軟骨を採取し, 柵状に斜め切りして並べて鼓膜再建材料とした. 2例にI型, 6例にIIIc型, 1例にIVc型が行われた.<br>結果: 術後の鼓膜状態に関しては, 再癒着は1例もなく, 穿孔例もなかった. 一過性の鼓膜表面びらんが2例見られたが局所処置で軽快した. 聴力については術後6カ月の段階で評価し, 気骨導差15dB以内が3/9, 15dB以上の聴力改善が5/9, 聴力レベル30dB以内が3/9で, これらの一つ以上を満たす成功例は7/9 (78%) であった.<br>結論: 予想を上回る成功率であった. CPTが癒着性中耳炎の基本術式になり得るかについては, 症例数を増やして長期の経過を見た上での検討が必要であるが, その期待に応えうる可能性がある.

1 0 0 0 OA めまいの頭位治療とリハビリテーションの実際

- 著者

- 五島 史行

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.123, no.5, pp.385-388, 2020-05-20 (Released:2020-06-05)

- 参考文献数

- 3

1 0 0 0 睡眠時無呼吸症候群重症例に対する手術的治療の検討

- 著者

- 千原 康裕 川鍋 わか子 藤城 芳徳 深谷 卓 前田 陽一郎 齋藤 恒博

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科學會會報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.8, pp.744-749, 2004-08-20

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 OA 音声障害のリハビリテーション (音声治療)

- 著者

- 城本 修

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.3, pp.193-200, 2018-03-20 (Released:2018-04-06)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 2

音声障害の治療は, 耳鼻咽喉科医による医学的治療と言語聴覚士による (発声) 行動そのものに介入する行動学的治療に大別できる. 音声治療は, 健康行動科学理論を背景とした行動変容法に基づいており,「何らかの働きかけ (音声治療) によって, 望ましい発声行動に修正され, その新しい発声行動が一定期間にわたり維持される行動変容法」とも定義される. つまり, 習慣化した望ましくない発声行動を望ましい発声行動に継続的に変える (習慣化する) ことを目的とした言語聴覚士が実施する行動変容法が音声治療であるとも言い換えることができる. したがって, 発声行動の変容ということなので, 患者のアドヒアランスが訓練効果に影響することはいうまでもない. 音声治療は, これまで言語聴覚士の方法論的観点から, 音声障害患者に実際に発声させながら望ましい発声に修正する直接訓練と音声訓練を全く伴わない間接訓練に大別されてきた. しかし, 音声治療のエビデンスを示すコクランレビューでは, 各訓練単独の治療効果は認められず, 直接訓練と間接訓練の併用訓練のみの治療効果が示されており, 本来は, 両訓練の一体的な治療が必要であることが示唆されている. さらに, 音声治療の頻度に関するレビューによれば, 音声治療は, 平均して1セッションあたり30分か60分が多く, 平均するとほぼ9週で10セッション程度と報告されている. 近年, 声道と声帯振動の非線形性に着目したストローを利用した声道準狭窄という新しい治療技法が報告されるようになった. まだ, 理論的に十分な検証がなされたとはいえないが, 非常に簡便な方法で実施しやすいので今後, 拡大すると思われる.