7 0 0 0 OA 空間スケールに対応した人口ピラミッドの形状分類と人口学習

- 著者

- 谷 謙二

- 出版者

- 日本社会科教育学会

- 雑誌

- 社会科教育研究 (ISSN:09158154)

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, no.125, pp.73-83, 2015 (Released:2016-12-01)

- 著者

- مؤلّفہ محمّد رفعت قاسمی

- 出版者

- مکتبہ رضی

- 巻号頁・発行日

- 1996

1 0 0 0 OA 北海道海区に於ける鰊角網漁業の研究:1.焼尻島に於ける角網に就いて

- 著者

- 川崎 毅一 西山 作蔵 中村 秀男

- 出版者

- 北海道大学水産学部

- 雑誌

- 北海道大學水産學部研究彙報 (ISSN:00183458)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.3, pp.239-244, 1953-11

1 0 0 0 OA 都市雇用圏の中心都市における通勤・通学手段の変化

- 著者

- 桐村 喬

- 出版者

- 公益社団法人 日本地理学会

- 雑誌

- 日本地理学会発表要旨集 2018年度日本地理学会春季学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.000065, 2018 (Released:2018-06-27)

I 研究の背景・目的 モータリゼーションの進展の結果,自家用車の普及に伴い,東京・大阪の二大都市圏以外では,自家用車が最もよく通勤に利用されている(Nojiri, 1992).一方,自家用車利用の増大は二酸化炭素排出量の増加に繋がるため,1998年に閣議決定された第5次全国総合開発計画では,環境負荷が少ない交通体系の形成が提唱され,公共交通機関や自転車,徒歩での移動を促進する方針が示されている.しかし,1990年以降を対象とした通勤・通学時の利用交通手段に関する研究は,個別都市の事例分析を除けば管見の限りなく,その後の変化は十分には把握されていない. そこで,本発表では,日本における1990年から2010年までの通勤・通学手段の変化の動向を都市圏単位で整理する.総務省による国勢調査結果に基づく大都市圏・都市圏は数が少なく,地方都市の分析が不十分となるため,本発表では,金本・徳岡(2002)による大・小都市雇用圏の枠組みを利用する.また,国勢調査において常住地と従業・通学地間の利用交通手段別の集計がなされているのは,常住人口が10万人以上の市に限られ,すべての都市雇用圏について検討することができない.そのため,都市雇用圏の中心市町村(以下,中心都市とする)のみに注目し,従業・通学地ベースの利用交通手段別の通勤・通学者比率を求め,その変化を分析する.対象地域は,2010年時点の229の大・小都市雇用圏の中心都市であり,複数の中心都市からなる都市雇用圏は1つの中心都市として合算して扱う.なお,都市雇用圏の大小は,中心都市のDID人口で分けられており,1万人以上5万人未満が小都市雇用圏,5万人以上が大都市雇用圏である.II 利用交通手段別通勤・通学者比率に基づく類型化 まず,利用交通手段別の通勤・通学者比率をもとに,都市雇用圏の中心都市を類型化する.2時点間の変化を検討するために,1990年と2010年の2時点のデータを同時に類型化する.類型化に用いる指標は,「徒歩だけ」,「鉄道」,「乗合バス」,「自家用車」,「自転車」によるそれぞれの通勤・通学者比率である.このうち「鉄道」に関しては,1990年と2010年で集計方法が異なるため,1種類または2種類の交通手段を利用するもののうち,JR又はその他の電車・鉄道を用いるものを集計し,2時点で求める.類型化には,Ward法のクラスター分析を用い,各指標値を標準化したうえで類型化する. 類型化の結果,5類型が得られた(表1).公共交通機関の利用が卓越するのは公共交通機関型のみであり,その他の類型では,自家用車の利用が半数以上を占めている.III 都市雇用圏中心都市における利用交通手段の変化 所属類型の変化を示した表2によれば,1990年時点では半数以上が自家用車半数/自転車型(144都市:静岡,新潟,浜松など)に属し,公共交通機関型は11都市(東京,大阪,名古屋・小牧など)に過ぎない.2010年では,自家用車の利用が自家用車半数/自転車型よりも多い,自家用車卓越/自転車型(60都市:前橋・高崎・伊勢崎,浜松,宇都宮など)や自家用車卓越型(106都市:富山・高岡,豊田,福井など)の増加が顕著である.自家用車半数/自転車型と自家用車半数/徒歩型,自家用車卓越/自転車型から,それぞれ自家用車利用の比率が高い類型に変化してきており,自家用車利用のさらなる高まりが確認できる. 一方,1990年で公共交通機関型であった11都市のうち,9都市は2010年でも公共交通機関型であった.残り2都市(北九州,日立)は,自家用車半数/自転車型に変化した.いずれも,期間内に市内を走る鉄道の廃止が行われており,それによる鉄道利用の減少が類型の変化につながったものと考えられる.参考文献金本良嗣・徳岡一幸 2002. 日本の都市圏設定基準. 応用地域学研究7: 1-15.Nojiri, W. 1992. Choice of Transportation Means for Commuting and Motorization in the Cites of Japan in 1980. Geographical Review of Japan 65B(2): 129-144.

- 著者

- 萩原 康子 西田 昌司

- 出版者

- 神戸女学院大学

- 雑誌

- 神戸女学院大学論集 (ISSN:03891658)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.33-50, 2013-06

女性ホルモンのエストロゲンの増減が引き起こす皮膚の変化として、表皮の再生能力(ターンオーバー)の変化が挙げられる。従来、エストロゲンが増加すると皮膚細胞の増殖が促進し、ターンオーバーが早まると考えられてきた。しかし、皮膚のターンオーバーは、基底層での細胞増殖、有棘層でのケラチン(K10)合成、顆粒層での細胞死(アポトーシスとネクローシス)、角質層での蛋白分解酵素(KLK8)による切断というように、表皮を作る各細胞層に特徴的な分子機構が存在しているにもかかわらず、細胞増殖以外に及ぼすエストロゲンの効果については解明されていなかった。そこで、エストロゲンが表皮ターンオーバーにどのように関与するかを調べるため、胎児ラット表皮由来細胞株で作成した培養モデルにおいて、代表的なエストロゲンである17βエストラジオールが、ターンオーバーの各過程にどのような影響を及ぼすかを検討した。17βエストラジオールは、培養表皮細胞の細胞増殖とK10合成、細胞死、KLK8活性の何れをも促進した。またエストロゲン受容体阻害剤ICI182780を添加すると、17βエストラジオールによって促進した細胞増殖とアポトーシス、KLK8活性が抑制されたことより、これらの過程は細胞内のエストロゲン受容体を介して起こって居ることが明らかとなった。さらには植物エストロゲンであるイソフラボン類のダイゼインを用いて同様の検討を行ったところ、細胞増殖とアポトーシス、KLK8活性が促進されることも確認できた。これらの知見を総合すると、女性ホルモンが表皮細胞の生成、成熟、剥離のいずれにおいても重要な役割を果たし、表皮ターンオーバーの促進に関与していることが明らかになった。また、ダイゼインがエストロゲンと類似の効果を示したことにより、イソフラボンを含む食事を摂取することによって、閉経時における女性ホルモンの減少を補充することが出来る可能性が示唆された。

1 0 0 0 OA ロボット家電との音声会話がユーザに与える効果

- 著者

- 徳永 礼

- 雑誌

- エンタテインメントコンピューティングシンポジウム2015論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, pp.179-185, 2015-09-18

本論文は,人とロボット家電との音声会話は,ストレス解消効果ないしリラックス効果を持つかという命題について,唾液内のα-アミラーゼと脳波状態を測定した実験結果と考察を示す.多くの家庭内で家電製品が家事代行や手間の削減に貢献しているが,ロボット家電はそれ以外にも人に貢献できる可能性を示すものである.

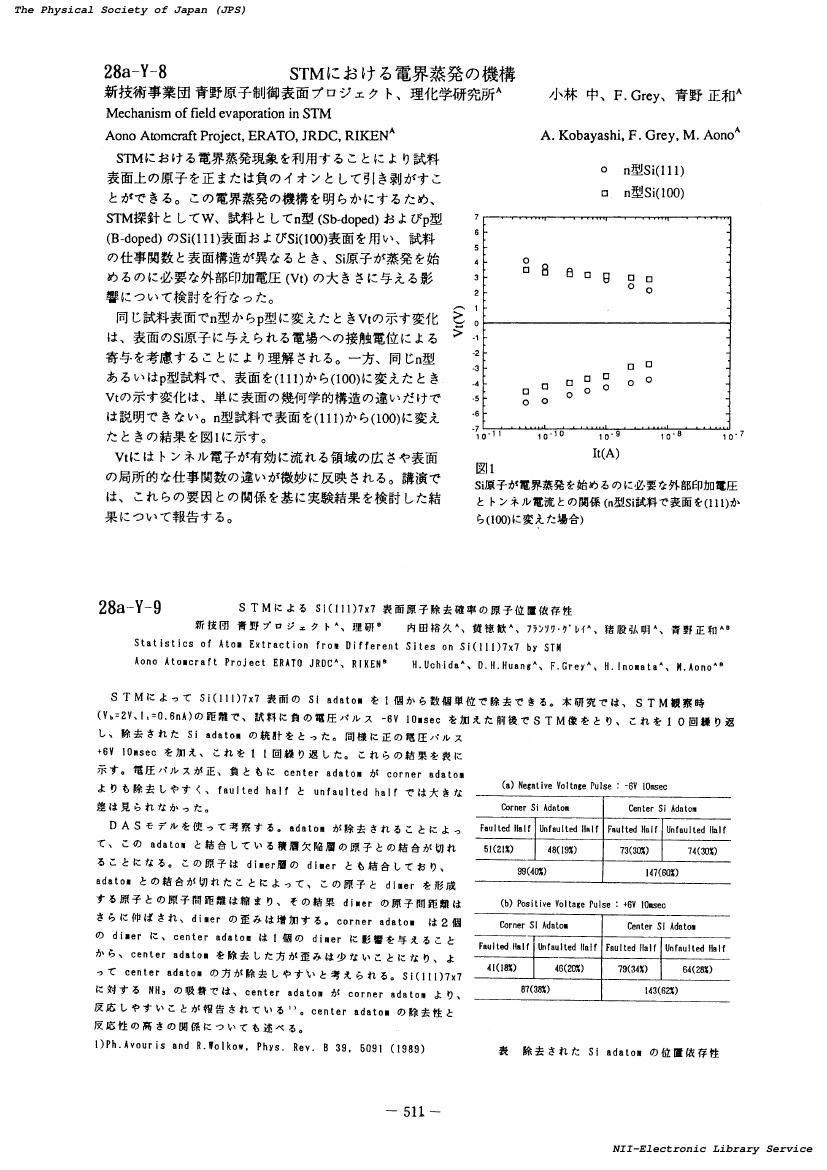

4 0 0 0 OA 28a-Y-9 STMによるSi(111)7x7 表面原子除去確率の原子位置依存性

- 著者

- 内田 裕久 黄 徳歓 グレイ フランソワ 猪股 弘明 青野 正和

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 秋の分科会予稿集 1992.2 (ISSN:2433118X)

- 巻号頁・発行日

- pp.511, 1992-09-14 (Released:2018-03-22)

4 0 0 0 OA 19世紀初頭のエディンバラにおける骨相学 : 1803-1828年

- 著者

- 川名 雄一郎 KAWANA Yuichiro

- 出版者

- 名古屋大学大学院経済学研究科

- 雑誌

- 経済科学 (ISSN:00229725)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.41-52, 2020-03

The remarkable flourishing of phrenology, a morphological study of brain initially conceived by a German neuroanatomist, Franz Joseph Gall in the 1790s, became the subject of much scholarly attention in early nineteenth-century Britain, and especially in Edinburgh, where the dispute about phrenology commenced with Thomas Brown's attack on Gall which appeared as early as 1803, and was followed by a number of other criticisms, including John Gordon's severe critique of Johann Gaspar Spurzheim in 1815, Francis Jeffrey's scathing article on George Combe's work in 1826, and William Hamilton's series of criticisms in the 1820s levelled against anatomical knowledge on which phrenology was founded. This article examines the nature of these anti-phrenological arguments, pointing out the intellectual milieu of Edinburgh at the turn of the nineteenth century, in which two learning and teaching traditions, namely mental philosophy (common sense philosophy originated in the works of Thomas Reid and developed by Dugald Stewart and Thomas Brown) and anatomy (thanks to the Monro family and those involved in the Royal College of Surgeons of Edinburgh), were established.

1 0 0 0 「北斗会」の人々 : 岩手の近代美術

- 出版者

- 萬鉄五郎記念館

- 巻号頁・発行日

- 1994

1 0 0 0 OA 秋田鉄山褐鉄鉱床の成因

- 著者

- 一国 雅巳

- 出版者

- The Society of Resource Geology

- 雑誌

- 鉱山地質 (ISSN:00265209)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.75, pp.12-15, 1966-02-28 (Released:2010-03-04)

- 参考文献数

- 22

There are many field evidences suggesting that the limonite deposits of the Akita iron mine were formed by sedimentation of hydrous ferric oxides separated from iron-containing spring waters. The ferruginous precipitates adsorbed various substances from the spring waters, being amorphous when formed. We have, however, no information on the environmental conditions of the precipitation and the mode of crystallization of the precipitates. It is of particular importance from a geochemical point of view to define the temperature and the pH of the solution from which the precipitates formed, and to elucidate the processes of crystallization after the sedimentation of the precipitates.The mineralogical and chemical features of the limonite ores are much suggestive of the genesis of the deposits. The ores, composed mainly of goethite and jarosite, have low crystallinity, which may provide an evidence that they were formed at ordinary temperatures. The chemical compositions of the ores are shown in Table 1. Considering the results of investigations on aging of hydrous ferric oxides and on coprecipitation of anions with insoluble hydrous oxides, the present author concludes that the precipitation and crystallization of hydrous ferric oxides took place at ordinary temperatures and at low pH, presumably at pH 2 to 3.In consequence, we may summarize the formation of the limonite deposits as follows : acidic spring waters, containing ferrous iron, phosphates and sulfates, precipitated hydrous ferric oxides during their flow on the ground surface. A certain microbiological process accelerated the oxidation of ferrous iron. The accumulation and the subsequent crystallization of the precipitates containing phosphates and sulfates have formed finally the limonite deposits composed of goethite, jarosite and some iron phosphate minerals.

1 0 0 0 OA 〈報文〉栃木県那須扇状地における地下水と河川水の交流

- 著者

- 山中 勤 田中 正 浅沼 順 濱田 洋平 YAMANAKA Tsutomu TANAKA Tadashi ASANUMA Jun HAMADA Yohei

- 出版者

- Terrestrial Environment Research Center, the University of Tsukuba

- 雑誌

- 筑波大学陸域環境研究センター報告 = Bulletin of the Terrestrial Environment Research Center,the University of Tsukuba (ISSN:13463381)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.51-59, 2003-10

Water levels were measured for 34 wells in the Nasu Fan, Tochigi prefecture, in the end of October, 2002. Water quality of groundwater (34 samples), river water (6 samples) and spring water (3 samples) were also analyzed. Local relief of groundwater table is considerably low, and the typical value of its gradient is approximately 1/100. At an elevation between 220m and 250m, groundwater table approaches to the ground surface. Revival of interrupted stream of the Sabi River and the Houki River can recharge groundwater. These facts indicate that there is active interaction between groundwater and surface streams. Groundwater level fell over most part of the fan in recent 10 years. The maximum reduction of the groundwater level exceeds 3m. Increase in electric conductivity of groundwater was detected in some areas including urban areas.

1 0 0 0 IR 『新撰姓氏録』における姓意識と渡来系氏族

- 著者

- 菅澤 庸子

- 出版者

- 京都女子大学史学研究室

- 雑誌

- 史窓 (ISSN:03868931)

- 巻号頁・発行日

- no.58, pp.209-220, 2001-02

1 0 0 0 OA 日本分析化学会における標準物質の開発

- 著者

- 保母 敏行 飯田 芳男 石橋 耀一 岡本 研作 川瀬 晃 中村 利廣 中村 洋 平井 昭司 松田 りえ子 山崎 慎一 四方田 千佳子 小野 昭紘 柿田 和俊 坂田 衞 滝本 憲一

- 出版者

- 公益社団法人 日本分析化学会

- 雑誌

- 分析化学 (ISSN:05251931)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.6, pp.363-392, 2008 (Released:2008-09-29)

- 参考文献数

- 87

- 被引用文献数

- 6 6

(社)日本分析化学会は1993年にU,Thの含有率を認証した二酸化ケイ素標準物質を開発して以来,燃焼灰,土壌,底質,河川水,排水,プラスチックス,工業材料,食品と多岐にわたる種類の標準物質の開発を続けており,現在頒布中の標準物質は23種類に上る.認証対象は特定成分の含有率で,成分はダイオキシン類,金属元素など環境分析で扱われるものが多いが,食品では栄養成分を対象とした.本会の標準物質の大きな特徴は純物質あるいはその溶液ではなく,上述のように,環境試料あるいは工業製品であること,つまり一般分析者が実際に扱う試料の形態であることである.認証値の決定方法は,まず均質性の保証された試料の調製と,多数の試験機関の参加による分析共同実験,そして得られた報告値をロバスト法を導入した統計手法で処理して評価し,信頼性ある認証値を得る,という手法によっている.また,これらの標準物質の開発時において,例えばダイオキシン類のガスクロマトグラフ分離の状況,PCBの抽出条件と塩素置換数の変化など,貴重な知見が得られたことは分析手法改善につながる収穫といえる.

1 0 0 0 アンジオテンシンIIは血管における炎症反応と動脈硬化を促進する

- 著者

- 市来 俊弘

- 雑誌

- 脈管学 : 日本脈管学会機関誌 : the journal of Japanese College of Angiology (ISSN:03871126)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.4, pp.287-292, 2009-08-25

- 参考文献数

- 22

- 著者

- Ekkapol AKARAPHUTIPORN Takafumi SUNAGA Eugene C. BWALYA Ryosuke ECHIGO Masahiro OKUMURA

- 出版者

- JAPANESE SOCIETY OF VETERINARY SCIENCE

- 雑誌

- Journal of Veterinary Medical Science (ISSN:09167250)

- 巻号頁・発行日

- pp.20-0118, (Released:2020-04-30)

- 被引用文献数

- 3

This study investigated the effects of culture time on phenotype stability of canine articular chondrocytes (CACs) in non-passaged long-term monolayer culture. Third passage (P3) CACs isolated from four cartilage samples were seeded at three different initial seeding densities (0.2 х 104, 1.0 х 104 and 5.0 х 104 cells/cm2) and maintained in monolayer condition up to 8 weeks without undergoing subculture after confluence. The characteristic changes of chondrocytes during the culture period were evaluated based on the cell morphology, cell proliferation, glycosaminoglycans (GAGs) content, DNA quantification, mRNA expression and ultrastructure of chondrocytes. Chondrocytes maintained under post-confluence condition exhibited a capability to grow and proliferate up to 4 weeks. Alcian blue staining and Dimethylmethylene blue (DMMB) assay revealed that the extracellular matrix (ECM) synthesis was increased in a time-dependent manner from 2 to 8 weeks. The chondrocyte mRNA expression profile was dramatically affected by prolonged culture time, with a significant downregulation of collagen type I, whereas the expression of collagen type II, aggrecan, Sox9 and matrix metalloproteinase 13 (MMP-13) were significantly upregulated. In addition, transmission electron microscopy (TEM) result indicated dilation of rough endoplasmic reticulum (RER) in these long-term monolayer cultured chondrocytes. These findings demonstrate that the chondrocytes phenotype could be partially redifferentiated through the spontaneous redifferentiation process in long-term cultures using standard culture medium without the addition of chondrogenic supplements or tissue-culture scaffolds.

1 0 0 0 OA イセーゴリアとパレーシア

- 著者

- 仲手川 良雄

- 出版者

- 日本西洋古典学会

- 雑誌

- 西洋古典学研究 (ISSN:04479114)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.1-11, 1989-03-15 (Released:2017-05-23)

Both isegoria and parrhesia have the meaning "free speech", which seems to have been indispensable to the Greeks, especially the Athenians The aim of this paper is to inquire into the relationship between isegoria and parrhesia, two ways of realizing free speech at meeting It is noteworthy that the parrhesia, which came into being about the last third of the fifth century BC, came to be used widely in a short time and invaded the large sphere of the word isegoria What does this mean historically? The essence of isegoria is manifest in the expression heralds conventionally used to urge free speech in the assembly "Who wishes to address the assembly?" On the other hand, according to Aischines, the expression was formerly as follows . "Who of those above fifty years of age wishes to address the assembly?", this practice of addressing according to age was aimed at obtaining the best counsel for the polis, though it went out of fashion in Aischines' day An attitude of πολει χρηστον (rendering service to polis), which also is proclaimed in Euripides' Suppliants' "Who desires to bring good counsel for his polis to the people?", predominated among Athenians in the moderate democracy It declined remarkably, however, with the rise in radical democracy and the spread of individualism Moreover, we must consider the growth of class antagonism between οι χρηστοι and οι πονηροι, as is proven in Pseudo-Xenophon, Ath Pol 1 2, 1 6, 1 9, 3 12-13 In this situation, the word χρηστοζ might be viewed with a strong tincture of classconsciousness The multitude must have had some doubt as to whether the practice of addressing according to age and the principle of πολει χρηστον were serviceable to them or to οι χρηστοι alone They did away with that practice and introduced the parrhesia, by which every citizen could speak out on whatever he regarded as important and right, free of the restrictions of πολει χρηστον The shift in stress from isegoria to parrhesia corresponded with the momentous change in the actuality and the sense of polis-community

2 0 0 0 OA トルマリンシルクの開発

- 著者

- 神谷 文代 成瀬 信子

- 出版者

- 日本シルク学会

- 雑誌

- 日本シルク学会誌 (ISSN:18808204)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.78-79, 2003-12-01 (Released:2013-02-16)

1 0 0 0 イルカボーイズとウィルソン博士

- 著者

- 松岡 裕之

- 出版者

- 日本医事新報社

- 雑誌

- 日本医事新報 (ISSN:03859215)

- 巻号頁・発行日

- no.3945, pp.55-57, 1999-12-04

29 0 0 0 OA 不老長寿と免疫―馬鹿な免疫と利口な免疫―

- 著者

- 奥村 康

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.99, no.9, pp.2211-2222, 2010 (Released:2013-04-10)