1 0 0 0 OA 島地大等の仏教研究法と真宗学

- 著者

- 川元 惠史

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.2, pp.662-666, 2017-03-20 (Released:2018-01-16)

- 参考文献数

- 14

This paper examines Shimaji Daitō’s 島地大等 methodology in Buddhist studies. Shimaji insists on compatibility of traditional methodology with new methodology of Western origin.Shimaji calls his methodology “Subjective Clericalism.” It is also identified with Shinran’s 親鸞 way. I believe that his methodology and notion of Shinran contribute the construction of new methodology in Shin Buddhist Studies.

1 0 0 0 OA シグマ-1受容体の新たな内因性リガンド:コリンの新たな役割

- 著者

- 中村 庸輝

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.11, pp.1077, 2019 (Released:2019-11-01)

- 参考文献数

- 5

シグマ-1 受容体(Sig-1R)は,一回膜貫通型受容体であり,主に小胞体膜に発現しているタンパク質である.その細胞内での役割は,他のタンパク質の構造を安定化させるタンパク質(シャペロンタンパク質),またはイノシトール三リン酸(IP3)受容体などのタンパク質と物理的に会合し機能を調節する因子として働く.Sig-1Rは,慢性疼痛,筋萎縮性側索硬化症(ALS),精神疾患,認知機能障害など様々な末梢および中枢神経疾患の病態に深く関わっている可能性が報告されている一方で,その詳細には不明な点が多く残っている.内因性リガンドとしては,神経ステロイドであるプレグネノロン,プロゲステロンや,トリプトファンの代謝産物であるN, N-ジメチルトリプタミンが既に報告されているが,最近,Brailoiuらのグループによって新たなSig-1Rの内因性リガンドとしてコリンが同定されたので,本稿で紹介する.なお,本稿は下記の文献に基づいて,その研究成果を紹介するものである.1) Schmidt H. R. et al., Nature, 532, 527-530(2016).2) Hayashi T., Su T. P., Cell, 131, 596-610(2007).3) Su T. P. et al., Science, 240, 219-221(1988).4) Fontanilla D. et al., Science, 323, 934-937(2009).5) Brailoiu E. et al., Cell Reports, 26, 330-337(2019).

1 0 0 0 OA 中国最初のアニメーションと言われる『大閙画室』の再検証

- 著者

- 陳 龑

- 出版者

- 日本アニメーション学会

- 雑誌

- アニメーション研究 (ISSN:1347300X)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.17-30, 2017 (Released:2019-10-25)

- 参考文献数

- 25

中国アニメーションは既に100年近い歴史を辿ってきたが、その「起点」については未だに完全に統一された通説がない。本論文は、入手困難な一次資料の調査と比較分析に基づき、中国最初のアニメーションと言われる『大閙画室』についての再検証を行い、事実に適合する中国初期アニメーション史を究明する。

1 0 0 0 OA ニクラス・ルーマンの索引カード箱とコンピューター

- 著者

- 山﨑 裕太

- 出版者

- 中央大学研究年報編集委員会

- 雑誌

- 大学院研究年報文学研究科篇 (ISSN:24358339)

- 巻号頁・発行日

- no.51, 2022-02-20

査読付論文

1 0 0 0 OA 未完の筌研究にみるアチック・ミューゼアムの調査法

- 著者

- 加藤 幸治

- 出版者

- 神奈川大学 国際常民文化研究機構

- 雑誌

- 国際常民文化研究叢書13 -戦前の渋沢水産史研究室の活動に関する調査研究- =International Center for Folk Culture Studies Monographs 13 -Research on the Activities of Shibusawa Fisheries History Laboratory in the Prewar Period- = International Center for Folk Culture Studies Monographs 13 -Research on the Activities of Shibusawa Fisheries History Laboratory in the Prewar Period-

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.57-193, 2019-02-25

アチック・ミューゼアムには、「未完の筌研究」として語られる研究がある。残存する筌研究にかんする基礎データの調査は、戦後の日本常民文化研究所に引き継がれ、筌研究会の枠組みで河岡武春らを中心とした追跡調査が行われた。今回の共同研究においては基礎データ類の翻刻作業や整理作業、標本資料の熟覧調査を行った。「未完の筌研究」関連資料には、戦前の調査の資料として、①通信調査による「筌調査資料」、②筌に関する通信調査の発受信簿、③筌の実物の標本資料、③地図化や分類を試みた下図や手紙、調査メモ等がある。今回の調査では、①の通信調査と、③の民具との関係を調査したが、そのふたつには結びつく要素が乏しいことがわかった。渋沢水産史研究室は、海を舞台とした漁撈にのみ焦点をあてていたのではなく、農山村における河川や湖沼での内水面漁撈や氷上漁撈なども対象に含んでいた。筌研究は、民具研究としての内容以上に、田や水路、池などで行われてきた内水面漁撈の調査の一環とも位置付けられる。 筌研究は、郵便を活用した通信調査(アンケート調査)による方言調査とその分析を中心としながら、構造や部位の数の違いによる形態分類と分布の調査、漁撈の対象や場所のバリエーションの把握を中心とした内容であった。通信調査は、アチック・ミューゼアムの特徴ある調査法のひとつであり、水産史研究の「鯨肉食通信調査」「鵜飼調査」にも適用された。筌の通信調査は、これに「民具蒐集調査要目」や「喜界島生活誌調査要目」のような項目立てによる比較研究のための「筌調査要目」を立てたうえで行われた。 本稿では、「未完の筌研究」で残された資料の整理作業から見えてきた、アチック・ミューゼアムの方法論的実験について紹介したい。

1 0 0 0 OA 田中正造の思想 亡国論と非戦論を中心に

- 著者

- 川島 祐一

- 出版者

- 特定非営利活動法人 頸城野郷土資料室

- 雑誌

- 頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要 (ISSN:24321087)

- 巻号頁・発行日

- vol.2022, no.98, pp.1-4, 2022 (Released:2022-09-28)

- 著者

- 芝田 文男

- 出版者

- 京都産業大学法学会

- 雑誌

- 産大法学 (ISSN:02863782)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.1, pp.239-263, 2012-07

- 著者

- Yuichi TSUDA Fuyuto TERUI Takanao SAIKI

- 出版者

- THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES

- 雑誌

- TRANSACTIONS OF THE JAPAN SOCIETY FOR AERONAUTICAL AND SPACE SCIENCES, AEROSPACE TECHNOLOGY JAPAN (ISSN:18840485)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.ists29, pp.Pd_33-Pd_39, 2014 (Released:2014-05-28)

- 被引用文献数

- 1

A kinetic impact to the asteroid 1999 JU3 by a 300kg-class impactor spacecraft is studied. This study is a part of conceptual studies conducted within the mission design of “Hayabusa-2”, the second Japanese asteroid sample-return mission. In contrast with the finally selected “Small Carry-on Impactor(SCI)” concept, the present paper shows a feasibility of a different option, the kinetic impact by a 300kg class dedicated spacecraft. This option is valuable in terms of its scientific outcome, as the impact energy is 100 times larger than the current SCI concept. This paper discusses the feasibility of the terminal impact guidance and navigation using an onboard optical telescope. The study assumes a ground operator-in-the-loop guidance scheme, which is deemed to be the lowest development risk within the limited schedule before launch. It is shown that the ground-based terminal guidance is achievable with the accuracy of 200-300m with a realistic amount of fuel and operational load.

- 著者

- Shigeru KAMADA

- 出版者

- The Society for Near Eastern Studies in Japan

- 雑誌

- Orient (ISSN:04733851)

- 巻号頁・発行日

- vol.30and31, pp.119-132, 1995 (Released:2009-02-12)

- 参考文献数

- 43

1 0 0 0 OA D-シャトルの概要とその応用について

- 著者

- 村山 賢太郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本アイソトープ協会

- 雑誌

- RADIOISOTOPES (ISSN:00338303)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.9, pp.453-460, 2018-09-15 (Released:2018-09-15)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 3 6

D-シャトルは,株式会社千代田テクノルと国立研究開発法人産業技術総合研究所が共同開発した小型・軽量長電池寿命の電子式積算線量計である。D-シャトルは東京電力福島第一原子力発電所事故後に開発が進められ,2013年3月より一般に供給されているが,線量計部分と表示器を分離したために,高い信頼性を有する線量計を1年間という長期間作動させ,1時間ごとの線量を記録し続けることに成功した。また,電池交換の際に校正を実施することで,線量計測の品質を維持しつつ,一般市民が簡便に自身の線量を記録し,被ばく線量の低減に活用することを可能にしている。本稿では,この新しい線量計の概要を示すとともに,これを活用した福島県内外での線量調査の実施例についても紹介し,環境測定への応用や医療への応用など今後の展望についても示した。

1 0 0 0 OA 良貨は惡貨を驅逐する

- 著者

- 佐治 敬三

- 出版者

- 社団法人 大阪生活衛生協会

- 雑誌

- 生活衛生 (ISSN:05824176)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.2, pp.51, 1959-04-10 (Released:2010-03-11)

- 著者

- 高澤 弘明

- 出版者

- 日本法政学会

- 雑誌

- 法政論叢 (ISSN:03865266)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.155-167, 2016-02-25 (Released:2017-11-01)

When Arasuke Sone, the Chief Secretary of the House of Representatives, announced that the fire that destroyed the Imperial Diet Building on January 20, 1891 was caused by an electric circuit short. The electricity supplier, Tokyo Dento (Tokyo Electric Light Company), filed a civil action against Sone in the Tokyo District Court in order to seek a correction of his announcement. The Yamagata Cabinet regarded this suit case as an administrative one, and intended, depending on the cabinet decision, to give to the court an order that the court should reject the case on the grounds that it lay outside the court's jurisdiction. Akiyoshi Yamada, Minister of Justice, alone dissented from this motion. He submitted, however, a written opinion arguing that the position of the cabinet should be proclaimed in court in accordance with due process under the Code of Civil Procedure at the time. While Yamada's opinion was consequently adopted, this in a sense prevented executive interference in the judiciary and differed sharply from Yamada's response to the Otsu incident (a failed assassination attempt on the then Tsesarevich of Russia on Japanese soil) four months later. In this paper, I examine Yamada's view of the independence of the judiciary through the lens of the Diet Building fire shortly before the Otsu incident.

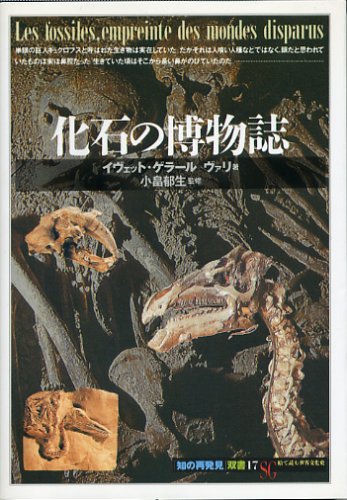

1 0 0 0 化石の博物誌

- 著者

- イヴェット・ゲラール=ヴァリ著 南條郁子訳

- 出版者

- 創元社

- 巻号頁・発行日

- 1992

- 著者

- Shigeaki Amano Hideki Kawahara Hideki Banno Katuhiro Maki Kimiko Yamakawa

- 出版者

- ACOUSTICAL SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- Acoustical Science and Technology (ISSN:13463969)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.2, pp.105-112, 2022-03-01 (Released:2022-03-01)

- 参考文献数

- 30

A perception experiment and analyses were conducted to clarify the acoustic features of pop-out voice. Speech items pronounced by 779 native Japanese speakers were prepared for stimuli by mixing them with a babble noise that consisted of overlapping short sentences spoken by 10 Japanese speakers. Using a 5-point scale, 12 Japanese participants rated the pop-out score of the speech items listened using headphones. The scores and acoustic features of the speech items were investigated using correlation analysis and principal coordinate analysis. It was revealed that the pop-out score relates to the acoustic features such as overall intensity, relative intensity in the high-frequency range, fundamental frequency, dynamic feature of the spectrum, and a spectrum shape in high frequency. The results suggest that these are crucial acoustic features for the pop-out voice.