- 著者

- 篠田 真理子

- 出版者

- 日本科学史学会生物学史分科会

- 雑誌

- 生物学史研究 (ISSN:03869539)

- 巻号頁・発行日

- no.74, pp.119-121, 2005-04

1 0 0 0 OA 博物館と園芸文化

- 著者

- 篠田 真理子

- 出版者

- 恵泉女学園大学

- 雑誌

- 恵泉女学園大学園芸文化研究所報告 : 園芸文化

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.85-91, 2005-05-27

- 著者

- 川端 一弘 篠田 真理子

- 出版者

- 日本科学史学会生物学史分科会

- 雑誌

- 生物学史研究 (ISSN:03869539)

- 巻号頁・発行日

- no.68, pp.15-30, 2001-12

1 0 0 0 異郷・郷土・自然--「自然の記念物」の概念と自然観の変遷

- 著者

- 篠田 真理子

- 出版者

- 東京大学21世紀「COE共生のための国際哲学交流センター」

- 雑誌

- UTCP研究論集 (ISSN:13495542)

- 巻号頁・発行日

- no.1, pp.3-21, 2004

1 0 0 0 闘う南方熊楠 : 「エコロジー」の先駆者

1 0 0 0 祈りの輝き

- 著者

- マーティン・ルネボー [著] 長谷川 (間瀬) 恵美訳・解説 たかみねみきこ絵

- 出版者

- くあとれふぉいる

- 巻号頁・発行日

- 2005

1 0 0 0 OA 家族社会学セミナーの成立

- 著者

- 森岡 清美

- 出版者

- 日本家族社会学会

- 雑誌

- 家族社会学研究 (ISSN:0916328X)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.1, pp.1-5, 1989-07-20 (Released:2009-09-03)

- 被引用文献数

- 2

1968年に発足した家族社会学セミナーが、1988年の第21回セミナーから新しい装いのもとに再出発することとなり、このたび機関誌『家族社会学研究』創刊号がその成果を盛って刊行されることは、家族の社会学的研究を志した者の一人として、まことに喜びにたえない。ついては、創刊号に記念エッセイを寄稿するよう本誌編集委員会から依頼されたので、第1回の家族社会学セミナーがどのような背景から、どのような意図をもって開かれたかを述べてみよう。もし、そのような回想がこのセミナーに草創期から深くかかわってきた者の昔話に過ぎないのなら、巻頭の文章としてふさわしいかどうか疑わしい。しかるにあえてこのような題材を選ぶのは、第21回の新装セミナーが第1回セミナーの素志の今日的発展形態であることを、確認する意義をもちうるように思われたからである。この意義を実現するために、当時の文書を資料として引用することをお許しいただきたい。

- 著者

- 星 和彦

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会関東支部研究報告集 II (ISSN:13464361)

- 巻号頁・発行日

- no.74, pp.505-508, 2004-02-28

- 著者

- 岡 禎大 土居 義岳

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会研究報告. 九州支部. 3, 計画系

- 巻号頁・発行日

- no.38, pp.513-516, 1999-03-01

- 著者

- 星 和彦

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 研究報告集. 計画系

- 巻号頁・発行日

- no.59, pp.305-308, 1988-11-14

1 0 0 0 9124 チェンバーズによるオーダーの基本的構成の規定について

- 著者

- 星 和彦

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 学術講演梗概集. F, 都市計画, 建築経済・住宅問題, 建築歴史・意匠 (ISSN:09150161)

- 巻号頁・発行日

- vol.1988, pp.889-890, 1988-09-01

- 著者

- Squiers Carol 木下 哲夫

- 出版者

- 美術出版社

- 雑誌

- 美術手帖 (ISSN:02872218)

- 巻号頁・発行日

- no.607, pp.p170-188, 1989-04

1 0 0 0 OA 冷泉家時雨亭文庫蔵書の研究

冷泉家時雨亭文庫の蔵書のうち冷泉家時雨亭叢書(朝日新聞社刊)未収録のもの約500点を詳細に調査した。そのうち77点については『新古今和歌集 打曇表紙本 風雅和歌集 春夏』をはじめとする16巻に分けて刊行した(現在も刊行中)。また、特に注目される擬定家本私家集(定家書写本の様式をまねて作成された写本群)については、和歌文学会関西例会においてシンポジウムを催した。これは、鎌倉時代中期から後期にかけての歌書が、どのように作成されていったのかを克明に研究する方法とその意義とを明確にする画期的なシンポジウムとなった。

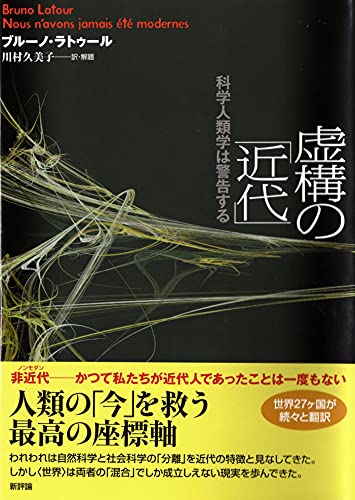

1 0 0 0 虚構の「近代」 : 科学人類学は警告する

- 著者

- ブルーノ・ラトゥール [著] 川村久美子訳・解題

- 出版者

- 新評論

- 巻号頁・発行日

- 2008

1 0 0 0 OA 帰化植物とつきあうにはなにが大事なのか

- 著者

- 植村 修二

- 出版者

- 日本雑草学会

- 雑誌

- 雑草研究 (ISSN:0372798X)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.36-45, 2012 (Released:2012-08-25)

- 参考文献数

- 38

- 被引用文献数

- 1

筆者が「帰化植物メーリングリスト」へ投稿した情報などをもとに,帰化植物の同定,侵入·定着の近年の特徴,定着後の分散についてまとめた。輸入物資を扱う貿易港やそれらが運ばれる工場などは,第二次大戦後非意図的に帰化植物が繰り返し集中して侵入したため「帰化センター」と呼ばれた。現在,「帰化センター」として機能する場所は激減したが,輸入緑化種子や園芸用土の夾雑種子,観賞用植物の逸出やマニアによる移植など侵入経路は多岐にわたり,帰化植物の侵入が広範囲にわたっている。定着後の分散事例としては,花が美しいため意識的に除草を免れて道路沿いに伝搬したナガミヒナゲシ,都市部や市街地の舗道に適応した路面間隙雑草や大規模開発に伴う造成地に広がる先駆植物となる帰化植物などが挙げられる。問題となる帰化植物の侵入,分散および繁茂に対しては,刈り取りを行うことで抑制することが有効な手段になりうる。

1 0 0 0 OA 変動環境下における沿岸生物群集の保全に向けたメタ群集アプローチの確立

本研究は、日本の温帯と冷温帯の沿岸生物群集を対象に、生産者と消費者の広域分散過程、および温度変化に伴う生産者と消費者の相互作用の変異を調べることにより、地球規模での環境変動に伴う沿岸生物群集の変化を理解し、沿岸資源生物および沿岸生態系の保全・管理に資することを目的とする。広域野外調査、リモートセンシング・GISを用いた長期変動解析、メタ群集決定構造の数理的解析、集団遺伝解析、野外操作実験を組み合わせたアプローチにより、沿岸生物群集の構成には、水温等の広域スケールの変動要因と、競争・捕食等の局所スケールの変動要因が複雑に関与していることが判明した。今後の気候変動に伴い、沿岸生物群集の動態は、植物-動物間相互作用の変化を通じて不安定化する可能性が高いことが予測された。

1 0 0 0 OA 細菌の系統分類と同定方法

- 著者

- 河村 好章

- 出版者

- 日本細菌学会

- 雑誌

- 日本細菌学雑誌 (ISSN:00214930)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.545-584, 2000-08-25 (Released:2009-02-19)

- 被引用文献数

- 3

1 0 0 0 OA 日本における循環型産業システムの実現可能性に関する研究

- 著者

- 松橋 隆治 吉田 好邦 石谷 久

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会論文誌C(電子・情報・システム部門誌) (ISSN:03854221)

- 巻号頁・発行日

- vol.122, no.11, pp.1976-1985, 2002-11-01 (Released:2008-12-19)

- 参考文献数

- 9

In this article, we investigated possibility to establish a recycling-based industrial system in Japan. For this purpose, a novel mathematical model was first developed for the recycling-based system by expanding input-output analysis. Utilizing this model, we clarified several significant implications on the possibility of the recycling-based system and the prices of recycled goods. Then various recycling technologies were evaluated to clarify how these technologies could contribute to establish the system as well as to mitigate global warming. Next we developed an optimization model of the entire industrial systems in Japan, including conventional and emerging technologies on waste disposal and recycling. Various institutions on the recycling system were investigated utilizing this model. These include prices of recycled goods and tradeoff relationships between promotion of recycling and reduction of CO2 emissions. In particular, evaluated results showed that shadow price of recycled goods did not necessarily become positive. We also proposed a novel institution on the recycling system as “Waste dumping permit” in Japan. In conclusion, we clarified a desirable strategy so as to establish the recycling-based system, as well as to mitigate global warming.

1 0 0 0 OA 水産博覧会第一区出品審査報告

1 0 0 0 神社と御神木・社叢 : 「神社祭祀と御神木等に関する調査」報告

- 著者

- 加瀬直弥編

- 出版者

- 國學院大學神道資料館

- 巻号頁・発行日

- 2012