1 0 0 0 OA 「死ぬ権利」はフィクションか : 安楽死の是非をめぐって

- 著者

- 鎌田 学

- 出版者

- 弘前学院大学文学部

- 雑誌

- 紀要 (ISSN:13479709)

- 巻号頁・発行日

- no.40, pp.12-18, 2004-03-25

1 0 0 0 OA オーストラリアにおける自発的幇助自死の法制化の進展と法制度の特徴

- 著者

- 南 貴子 Takako Minami

- 出版者

- 香川県立保健医療大学

- 雑誌

- 香川県立保健医療大学雑誌 = Journal of Kagawa Prefectural University of Health Sciences (ISSN:18841872)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.19-27, 2022-03-18

オーストラリアでは,2017 年にビクトリア州で安楽死を認める「自発的幇助自死法(Voluntary Assisted Dying Act )」が成立した.2019 年には,西オーストラリア州において,さらに2021 年には,タスマニア州と南オーストラリア州においても同様の法律が成立した.それらの法律(以下VAD法と総称する)では,各州に住む18 歳以上で,意思決定能力があり,耐え難い苦痛を抱える,余命の限られた末期患者に対して,自ら命を絶つために医師に致死薬を要請する権利が認められる. 1995 年には,オーストラリア・北部準州において,世界で初めて「医師による患者の積極的安楽死並びに自殺幇助」を認めるRights of the Terminally Ill Act 1995 (NT)(ROTTIA )が制定された.しかし,ROTTIA を無効にする連邦法Euthanasia Laws Act 1997 (Cth) の成立によって,施行後9 か月でその効力を失った.その後,多くの安楽死法案が各州の議会に提出されたが,議会を通過しなかった.ROTTIA の無効後,20 年を経てビクトリア州でVAD 法が成立した. ビクトリア州では,患者本人による致死薬の自己投与を原則とすること,意思決定能力を持っていること,医師から自発的幇助自死(VAD)についての話を始めるのを禁じることなど,厳しい制限が設けられた.本稿では,オーストラリアの4 州で成立したVAD法の特徴を比較分析し,VAD の法制化の進展と法制化に伴う課題を明らかにする. In Australia, the state of Victoria passed the Voluntary Assisted Dying Act (“VAD Act ”) in 2017, which allows terminally ill patients to avail of physician-assisted death using a lethal substance. Victoria’s enactment of the law was followed by the passage of similar laws in states of Western Australia in 2019, and Tasmania and South Australia in 2021. According to each state’s VAD legislation, if one has decision-making capacity regarding VAD and is suffering intolerably from an advanced and progressive medical condition expected to cause death within the prescribed timeframe, residents 18 years and older are allowed the right to access VAD. In 1995, the Northern Territory of Australia was the first in the world to legislate the Rights of the Terminally Ill Act 1995 (NT) “( ROTTIA”), which allows physician-assisted voluntary euthanasia or assisted suicide. However, it was in effect only for nine months until the Commonwealth’s enactment of the Euthanasia Laws Act 1997 (Cth) nullified the territory’s legislation on VAD. After two decades and numerous unsuccessful attempts by each state to pass the VAD legislation since the invalidation of ROTTIA , Victoria finally passed its VAD Act . Victoria’s VAD Act establishes rigorous safeguards, including the requirement of patient’s selfadministration of the lethal substance by default, sound decision-making capacity as the eligibility criteria, and prohibition of medical practitioners from initiating discussion about VAD with their patients. This paper clarifies the legislative progress and the issues surrounding VAD legislation in Australia through a comparative analysis of the characteristics of VAD legal systems in the four Australian states.

1 0 0 0 OA 幼児期におけるルール取得の2つの水準

- 著者

- 石川 由香里

- 出版者

- 活水女子大学

- 雑誌

- 活水論文集 = Kwassui Bulletin (ISSN:24348015)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, pp.143-155, 2021-03-31

- 著者

- 弥久保 宏 Hiroshi YAKUBO 駒沢女子大学人文学部国際文化学科

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.309-323, 2010-12-24

1 0 0 0 OA 葬送のにないて : 中世非人の職掌との関わりから

1 0 0 0 OA サイエンティフィック・イラストレーション制作の際の作り手の介入と表現情報

- 著者

- 有賀 雅奈 永井 由佳里

- 雑誌

- 桜美林大学研究紀要.総合人間科学研究 = J. F. Oberlin University Journal of Advanced Research. Applied Human Sciences (ISSN:24362719)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.1-18, 2022-03-25

- 著者

- 中島 和歌子

- 出版者

- 北海道教育大学国語国文学会・札幌

- 雑誌

- 札幌国語研究 (ISSN:13426869)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.21-52, 2005

1 0 0 0 OA 南方熊楠が夢や幻の探求を通じて目指していたこと ―アイスバーグモデルを参照にしながら―

- 著者

- 唐澤 太輔

- 出版者

- 東洋大学国際哲学研究センター(「エコ・フィロソフィ」学際研究イニシアティブ)事務局

- 雑誌

- 「エコ・フィロソフィ」研究 = Eco-Philosophy (ISSN:18846904)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, pp.39-55, 2019-03

- 著者

- 小柳津 和博

- 出版者

- 桜花学園大学

- 雑誌

- 桜花学園大学保育学部研究紀要 = BULLETIN OF SCHOOL OF EARLY CHILDFOOD EDUCATION AND CARE OHKAGAKUEN UNIVERSITY (ISSN:13483641)

- 巻号頁・発行日

- no.27, pp.15-22, 2023-03-15

重症心身障害児を含む集団の保育として、すべての子どもたちが共に育つ上で必要な視点について先行研究を基に検討した。 集団を通した保育の視点では、子ども一人一人が違うことに保育者が価値を置き、同じ主題の中で個別に配慮する保育を子どもたちに提供していくことが必要であると考えた。多様性を前提とした保育の視点では、保育者が子ども一人一人の「今」の姿を正しく把握し、個別の目標設定を行うことで、多様な成功を認める必要があった。活動への参加の視点では、保育者がすべての子どもの意思を尊重し、すべての子どもたちが互いに影響を与え合えるような関係づくりをする必要があった。 障害児・周囲の子ども、両者の思いを保育者ができるだけ的確に把握し、わかりやすい内容・形に修正することによって、重症心身障害児を含むすべての子どもたちが共に育つことが示唆された。

1 0 0 0 OA オーセンティシティと地域イベント―鹿児島を事例に

- 著者

- 定藤 博子 サダトウ ヒロコ Hiroko Sadato

- 出版者

- 鹿児島国際大学附置地域総合研究所

- 雑誌

- 地域総合研究 = Regional studies (ISSN:09142355)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.2, pp.69-76, 2020-03-30

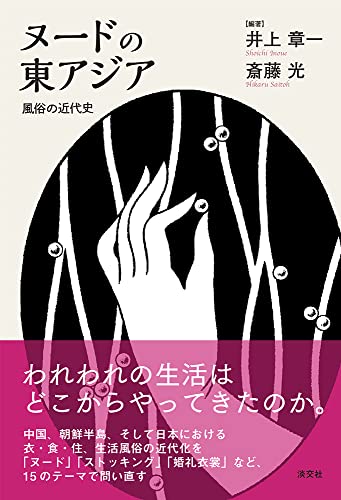

1 0 0 0 ヌードの東アジア : 風俗の近代史

- 出版者

- 淡交社

- 雑誌

- ヌードの東アジア : 風俗の近代史

- 巻号頁・発行日

- 2023-03-25

はじめに / 斎藤光1部 身体ヌードの東アジア / 井上章一ストッキングの戦後 : 「もの」をめぐる心性史の試み / 西村大志マネキン以前のこと : 人体模型、呉服店、博覧会、共進会 / 川井ゆう2部 装いカフェー・女給・エプロン : 図像資料から読む / 斎藤光近代中国女性の婚礼衣裳における洋風化 : ベールの受容を中心に / 劉玲芳モダン都市「京城」を洋傘(日傘)が歩く : 朝鮮の写真絵ハガキで見る日傘を差す新女性 / 申昌浩3部 空間ダンスホールの「植民地」 : 日本の「西洋化」と日本をとおした「西洋化」 / 永井良和変身しつつ持続するオンドル / 濱田陽, 李珦淑オンドル体験と床暖房の日本 / 濱田陽, 李珦淑京都の長崎料理〈しっぽく〉三態 / 加藤政洋4部 映像「白」と「黒」の近代 : 写真花嫁とスピンオフしたモダニティ / 嘉本伊都子絵はがきにみる「風俗」としての洗濯 / 安井眞奈美日本映画の海外進出と挫折 : 『羅生門』の成功の陰で / 北浦寛之映画とカフェー / 木村立哉5部 ミセラネア井上章一的風俗史 : 風俗・民俗・土俗 / 長田俊樹あとがき / 井上章一共同研究「近代東アジアの風俗史」について

1 0 0 0 OA 憲法尊重擁護義務に関する一考察 : 市民法学の観点から

- 著者

- 小林 正士

- 出版者

- 國士舘大學比較法制研究所

- 雑誌

- 比較法制研究 = KOKUSHIKAN COMPARATIVE LAW REVIEW (ISSN:03858030)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, pp.129-158, 2018-12-20

1 0 0 0 OA 日本戦闘的無神論者同盟の活動

- 著者

- 田中 真人 Masato Tanaka

- 出版者

- 同志社大学人文科学研究所

- 雑誌

- 社会科学 = The Social Science(The Social Sciences) (ISSN:04196759)

- 巻号頁・発行日

- no.27, pp.209-243, 1981-02-28

論説

- 著者

- TEEUWEN Mark

- 出版者

- International Research Center for Japanese Studies

- 雑誌

- Japan review : journal of the International Research Center for Japanese Studies (ISSN:09150986)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.3-19, 2013-01-01

Seji kenbunroku (Masters of the World: An Account of What I Have Seen and Heard) is an extensive critique of all manner of social evils, written by an anonymous samurai author with the pseudonym of Buyo Inshi in 1816. Although this work is much quote, it has hardly been studied in any depth. By analyzing the (overwhelmingly negative) role ascribed to "priests" in this work, this article seeks to shedlight on early modern understandings of "religion" before that concept was introduced to Japan. Buyo goes beyond the anti-clericalism shared by many Edo period authors and develops a more elaborate critique of all "Ways," either as inherently corrupt or as mere moralistic pretense. In Buyo's discourse, a secular domain sets bounds to the realm of religion in a manner that reminds one of modern notions of secularity. Buyo was hardly an original thinkers; rather, his ideas should be seen as representative for a larger body of opinion in the later Edo period. To understand perceptions of religion in this period, we must recognize the existence of secularis thought prior to the introduction of the conceptual pair of religion and secularity in modern times. This goes against the notion, established under the influence of writes such as Talal Asad and Charles Taylor, that secularism is a product of Western history exported around the globe by colonialism. This article argues that analyses of Seji kenbunroku and similar works will reveal the existence of non-Western secularist ideas that must have hada a considerable impact on the reception of modern secularism in the second half of the nineteenth century.

1 0 0 0 OA 豢龍氏御龍氏に就いての臆説

- 著者

- 白鳥 清

- 出版者

- 東洋文庫

- 雑誌

- 東洋学報 = The Toyo Gakuho

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.3, pp.307-351, 1934-04

- 著者

- 石田 美佐江 西川 憲一 イシダ ミサエ ニシカワ ケンイチ Misae Ishida Ken-ichi Nishikawa

- 雑誌

- 岡山理科大学紀要. B, 人文・社会科学

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.83-95, 2017-01

1 0 0 0 OA 聴覚特性に基づく重み付け反復スペクトル減算法による音質改善の検討

実環境下での音収録において,周囲の雑音が目的信号に混入し音質が大きく劣化するという問題がある.そのため,収録した音を受聴する場合,混入雑音を抑圧し目的音のみを強調することが重要である.単一マイクロホンでの音収録における雑音抑圧手法としては,SS (Spectral Subtraction) が一般的に利用されている.SS は低演算コストで雑音を抑圧できるが,ミュージカルノイズと呼ばれる聴感上不快な雑音が発生する.そこで,SS を用いて雑音抑圧後の信号を受聴する場合,ミュージカルノイズを発生させずに混入雑音を抑圧する必要がある.これまで,ミュージカルノイズ低減のために SS を反復する手法が提案されており,その有効性が確認されている.しかし,これらの手法では全周波数で一様に雑音を抑圧しており,周波数毎に雑音抑圧量を制御することで更なるミュージカルノイズの低減が期待される.そこで,本研究ではミュージカルノイズが発生しない雑音抑圧手法の構築を目指して,聴覚特性に基づく反復 SS を提案する.提案法の有効性を確認するために,客観・主観評価実験を実施した.各評価実験の結果,提案法は従来法と比較して高い雑音抑圧性能を達成しつつ,主観的にミュージカルノイズを低減できた.

- 著者

- 板垣 竜太 Ryuta Itagaki

- 出版者

- 同志社大学人文科学研究所

- 雑誌

- 社会科学 = The Social Science(The Social Sciences) (ISSN:04196759)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.4, pp.37-68, 2023-02-28

本論文は,黄海道平山郡の刑事訴訟記録(1946~47年の94件)の分析を通じて,日本の植民地支配から解放されて間もない時期の北朝鮮社会における社会規範の急速な変化の様態を明らかにすることを目的としている。この時期、裁かれる側だけでなく,罪を認め,裁き,罰を与える側も,その根拠となる法令も,ともに流動的な状況にあった。新たな予審制度の導入や、公判への参審員の参加、公判の即日宣告制など、裁く方式にも大きな変化が見られた。民衆の新たな政治的要求にある程度応じながら,「人民」の名においておこなわれていった刑事司法では,ときに厳しい,ときに寛大な判断がくだされた。これは<罰>が与えられるべき<罰>だ,これは<罰>が与えられるべきものではない,という判断が繰り返されるなかで,社会の「ノーマル」(標準,正常)が徐々に形成されていった。

1 0 0 0 OA 1946年平壌・普通江改修工事の再検討 : 「突撃」という脱植民地化の技法

- 著者

- 谷川 竜一 Ryuichi Tanigawa

- 出版者

- 同志社大学人文科学研究所

- 雑誌

- 社会科学 = The Social Science(The Social Sciences) (ISSN:04196759)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.4, pp.3-35, 2023-02-28

本稿では、1946年5月21日から55日間にわたって、金日成らの指導の下、平壌で行われた普通江改修工事を扱う。それを通じて工事計画の推移や実施の背景、実際の建設場所や動員計画、そして労働現場の実相を解明する。議論の前半では植民地期に遡って工事の経過を確認するとともに、後半では新資料を用いて動員方法や「突撃隊」の意義などを検討する。最終的には植民地期の建設工事が、解放後に脱植民地化されていくプロセスに迫る。

1 0 0 0 OA 財閥傘下企業への一族内での影響力の継承 : パキスタン4財閥の近年の動向を踏まえて

- 著者

- 川満 直樹 Naoki Kawamitsu

- 出版者

- 同志社大学人文科学研究所

- 雑誌

- 社会科学 = The Social Science(The Social Sciences) (ISSN:04196759)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.4, pp.337-355, 2023-02-28

1947年に、パキスタンは英領インドより分離独立し誕生した。パキスタンの経済は、分離独立当初より、いくつかの財閥にけん引され現在に至っている。それらの財閥傘下企業は、現在でも特定の一族により支配されている。本論では、アトラス財閥、ビボージー財閥、ダーウード財閥とラークサン財閥の4つの財閥を取り上げ、それぞれの財閥傘下企業と一族の関係を検討する。具体的には、2000年代から2020年までの期間を対象に、財閥傘下企業が毎年発行しているAnnual Reportを分析の手掛かりとして、一族の中で誰がもっとも財閥傘下企業に対して影響力があるのかを検討した。