2 0 0 0 OA マッスルスーツ®

- 著者

- 小林 宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.2, pp.143-146, 2020 (Released:2020-03-18)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 2

2 0 0 0 清酒の味覚 VII 清酒の多様化:清酒の多様化について

- 著者

- 佐藤 信 大場 俊輝 高橋 康次郎 国分 伸二 小林 幹男 小林 宏治

- 出版者

- Brewing Society of Japan

- 雑誌

- 日本釀造協會雜誌 (ISSN:0369416X)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.11, pp.801-805, 1977

- 被引用文献数

- 6 16

国税局鑑定官室, 県工業試験所などの調査書・報告・成績書から得た昭和50年の市販清酒の一般分析値を解析して, 生産地による清酒の差別化の現状を考察した。<BR>また, ワイン, ポートワイン, シェリー, ベルモット, リキュール, 甘酒, ジュースなど多数の飲料の酸度・アミノ酸度・糖量を分析するとともに, 酸度と糖量を広い範囲にわたって変化させた清酒をつくり, 清酒の味として認められるか, あるいはワイン, リキュー・ルの味と考えられるかを判断して, 一般分析値による清酒の範囲ならびに味覚による清酒の範囲を検討し, 次の結果を得た。<BR>1) 生産地による清酒の差別化については, 同一国税局内においても県ごとに差があり, 地域差は少なくとも県単位で比較すべきである。<BR>2) 味覚による清酒の範囲は, 現在の市販清酒よりもはるかに広く, 清酒の多様化の可能性を示唆した。<BR>3) 清酒以外の飲料の酸度・糖量は, 糖量・酸度を直交軸とする平面にプロットすると, 味覚による清酒の範囲に外側にあり, 清酒と他の酒類の差別が可能である。さらに, 弁別閾による酒質の細分化, 熟度による差別化, 酸組成による差別化について考察した。

2 0 0 0 OA 脈拍数測定の正確さと測定時間との関係

- 著者

- 小林 宏光 津幡 美江 大泉 直子 表 絵美 林 悠佳 森下 道子 中田 弘子 川島 和代

- 出版者

- 一般社団法人 日本看護研究学会

- 雑誌

- 日本看護研究学会雑誌 (ISSN:21883599)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.1_131-1_136, 2009-04-01 (Released:2016-03-05)

- 参考文献数

- 15

橈骨動脈の触診によって得られた脈拍数の正確さについて検討した。脈拍数の測定時間は10, 15, 30 および 60秒間であった。被験者は看護学専攻の学部学生25名と臨床経験3年以上の看護師22名,計47名であった。各測定時間における脈拍数は重複する60秒間に測定された心電図より得た心拍数と比較され,その差を測定誤差とした。学生群では,どの測定時間でも実際よりも少なめに脈を数える傾向がみられた。看護師群ではこのような誤差の偏りはみられなかった。各測定時間での測定誤差の平均は,学生群で4.26(10秒), 2.46(15秒), 1.36(30秒), 1.42(60秒)であった。看護師群では2.86(10秒),2.44(15秒),0.97(30秒),0.82(60秒)であった。全体的に看護師群の方が学生群よりも誤差が小さい傾向がみられたが,両群の差は統計的有意とはならなかった。どちらの群でも30秒測定と60秒測定の間には有意差はなく,この結果から30秒測定の有効性が示唆された。

2 0 0 0 OA メディアが結ぶ安心信頼社会

- 著者

- 遠藤 薫 小林 宏一 原 由美子 西村 博之

- 出版者

- 一般社団法人社会情報学会

- 雑誌

- 日本社会情報学会学会誌 (ISSN:09151249)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.1, pp.5-39, 2004-03-31

- 著者

- 小林 宏

- 出版者

- ワールドプランニング

- 雑誌

- 老年精神医学雑誌 (ISSN:09156305)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.3, pp.291-299, 2008-03

- 著者

- 小林 宏

- 出版者

- 社団法人日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- リハビリテーション医学 : 日本リハビリテーション医学会誌 (ISSN:0034351X)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.1, pp.28-36, 2008-01-18

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA ハニカム・サンドイッチ構造の設計

- 著者

- 小林 宏

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会誌 (ISSN:00214663)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.217, pp.76-84, 1972 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 OA 勾配1/5の階段式魚道における流況とウグイの遊泳行動

- 著者

- 浪平 篤 後藤 眞宏 小林 宏康

- 出版者

- Japan Society of Civil Engineers

- 雑誌

- 水工学論文集 (ISSN:09167374)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.1189-1194, 2008 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1 1

There is the case to have to make the slope of the fishway steeper than the standard range, according to the geographical features condition. In this research, measurement of flow structure and observation of swimming behavior of Leuciscus hakonensis at the hydraulic model of the pool and weir type fishway with slope 1/5 were conducted. Main results are shown as follows; 1) Ascending rate of this species in TYPE C which has short pools in flowing direction is higher than in TYPE B which has big steps between each pools when the overflow depth equals 5-10 cm, ascending rate of this species over 9-10 cm in TYPE B is higher than in TYPE C when the overflow depth equals 15-20 cm. 2) The difference of flow structure doesn't necessarily greatly influence ascending rate of this species. 3) About this species, it is necessary to select TYPE B or C corresponding to the assumed range of the overflow depth.

1 0 0 0 OA 流水音の心理イメージ構造と音響因子の解明 流水音の快適性に関する研究その2

- 著者

- 小林 宏康 岡本 佳久 筒井 義冨

- 出版者

- 社団法人 農業農村工学会

- 雑誌

- 農業土木学会論文集 (ISSN:03872335)

- 巻号頁・発行日

- vol.2000, no.208, pp.469-475,a1, 2000-08-25 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 8

流水音の心理イメージ空間を構成する主要な評価軸とその音響因子を明らかにするため、10種類の流水音を84名の被験者に聞かせて評価させる官能検査と流水音の音響解析を行った。その結果、(1) 流水音の心理イメージ構造は、静動性と旋律性という2つの音響評価軸によって構成された心理イメージ空間で表現できること、(2) 静動性の音響因子はサウンドレベルであり、旋律性の音響因子はスペクトル包絡であること、(3) 周波数帯域の中で、500Hz~4kHzの音圧レベルが100Hz~300Hzの音圧レベルと比較して強調された流水音は、高音性の流れとして認知されること、等を明らかにした。

1 0 0 0 OA 不登校生の多くが進学する公立通信制高校の実態と課題

- 著者

- 小林 宏

- 出版者

- 名寄市立大学保健福祉学部社会福祉学科

- 雑誌

- 名寄市立大学社会福祉学科研究紀要 (ISSN:21869669)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.57-75, 2014-03-31

本研究では、中学生時に不登校状態であった生徒が多く進学すると思われる公立通信制高校の実態と課題を明らかにするため、全国70校の公立(都道府県立)通信制高校に郵送法によるアンケート調査を行った。 その結果39校から回答を得た(有効回答率55.7%)。新入生のうち40.3%が中学校時に不登校経験があり、若年生徒の入学率が高いことがわかった。また、「自学自習」をスローガンとする公立通信制高校の学習システムに入学する生徒が適さないとする回答が39校中38校(97.4%)から得られ、抜本的な学習システムの改革が必用であることが分かった。

1 0 0 0 OA 吃音のある中高生・青年のための吃音のある人によるメンター養成プログラムの開発

- 著者

- 小林 宏明 Kobayashi Hiroaki

- 雑誌

- 平成29(2017)年度 科学研究費補助金 挑戦的萌芽研究 研究成果報告書 = 2017 Fiscal Year Final Research Report

- 巻号頁・発行日

- vol.2015-04-01 - 2018-03-31, pp.6p., 2018-05-24

金沢大学人間社会研究域学校教育系

- 著者

- 山崎 慶太 桒原 浩平 染谷 俊介 濱田 靖弘 小林 宏一郎

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会環境系論文集 (ISSN:13480685)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.771, pp.351-360, 2020 (Released:2020-05-30)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 1 1

To obtain basic data for prevention of heat stroke during construction work in a hot environment, we analyzed the effects of wearing ventilated work wear (VWW) and water intake (RWI). First, experiments were carried out with nine male form workers in an artificial climate chamber (AC) at 34°C. Second, measurements were carried out with four male form workers and one male rebar placer at an outside construction site (CS) for four days in August 2017. It was carried out from 8:00 to 17:00 and was divided into four shifts split up by breaks as follows: 8:00 to 10:00, 10:30 to 12:00, 13:00 to 15:00; and 15:30 to 17:00. Activity amount (ACT) was continuously measured. WBGT was measured in the CS. The sweat rate (SR), the rate of naked body weight loss (RBWL, only in the AC), body weight loss while fully clothed (RBWLC), and RWI were each measured and calculated as the difference between the values before and after work per unit time. Evaporation rate (ER) was defined as the sum of RBWLC and RWI. SR in the CS was estimated from the ER by using the regression equation between ER and SR in the AC data. In the AC experiment, the SR during work was constant and RBWL was negatively correlated with RWI, those were statistically significant, regardless of whether the workers wore VWW. The RWI and SR of workers not wearing VWW were significantly higher than those of workers wearing VWW. RWI increased significantly and RBWL decreased as ACT increased. This is the reason that RBWL was negatively correlated with the RWI in the AC. In the CS experiments, the SR of workers not wearing VWW increased significantly as WBGT increased, but the RWI did not change significantly; as a result, RBWL increased significantly with WBGT. The SR of individuals wearing VWW, which was lower than that of those not wearing VWW, remained almost constant with increasing WBGT, whereas RWI did not increase with WBGT. As expected from these results, RBWL remained constant as WBGT increased and was consistently lower than that of workers not wearing VWW. The ER of works in the CS was significantly higher than that of those in the AC due to the difference between the averaged ACT in the AC (1.8 Mets) and CS (2.4 Mets). In the CS experiments, we estimated the dewatering ratio (DR) by body weight loss while fully clothed (BWLC), since BWL was not measured. The fluctuation during working shifts of BWLC and DR of workers was compared between those wearing and those not wearing VWW on hot two days. In the shifts, the BWLC of workers not wearing VWW was significantly higher than that of those wearing VWW. Furthermore, in the breaks between shifts, the amount of water recovered by workers not wearing VWW was significantly lower than that of those wearing VWW. As a result, after the last shift, the average DR (2.03) of workers not wearing VWW was higher than that of those wearing VWW (1.53). We supposed there is a limit to the amount of water that workers in a construction site can drink. Thus, we verified that, in the CS setting, RBWL increased with increasing WBGT mainly due to insufficient RWI, but could be partly decreased by using VWW, which decreased the SR.

1 0 0 0 OA 遺構「鼻ぐり井手」の水理特性に関する実験的研究

- 著者

- 高木 強治 小林 宏康 浪平 篤

- 出版者

- 社団法人 農業農村工学会

- 雑誌

- 農業土木学会論文集 (ISSN:03872335)

- 巻号頁・発行日

- vol.2003, no.226, pp.531-542, 2003-08-25 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 15

遺構「鼻ぐり井手」は, 加藤清正が新田開発のため, 慶長13年 (旦608年) に開削した延長390mの用水路である.鼻ぐり井手では, ヨナと呼ばれる阿蘇火山灰が水路底に堆積しないよう, 底部に穿孔を有する隔壁を一定の間隔で残したまま水路を開削し, 土砂の掃流力を高めたといい伝えられている.本研究では, 鼻ぐり井手の現況および過去に存在したと考えられる隔壁を模型に再現し, 水理実験によってそれらの通水機能, 掃砂機能および流れの構造を明らかにした.その結果, 鼻ぐり井手では, 連続する隔壁を通過する流れが常に噴流状態にあり, 掃砂機能が通常の開水路より格段に強化されていること, さらにこの掃砂機能に係わる流速の増加が穿孔面積を縮めることによってもたらされ, 掃砂機能と通水機能がトレードオフの関係になっていることを明らかにした.

- 著者

- 園田 浩 園田 高明 小林 宏

- 出版者

- 公益社団法人 日本化学会

- 雑誌

- 日本化学会誌(化学と工業化学) (ISSN:03694577)

- 巻号頁・発行日

- vol.1985, no.10, pp.2051-2053, 1985-10-10 (Released:2011-05-30)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 2

Reactions of pentafluorophenyltrimethylsilane [1] with bis(2, 2'-bipyridine)copper(II)fluoride [2] were examined under various conditions. (Table 1) The reactions gave pentafluorobenzene [3] along with decafluorobiphenyl[4]The addition of benzaldehyde into the reaction mixture did not differ the results, giving no adduct of benzaldehyde. The addition of iodobenzene and copper powder yielded pentafluorobiphenyl [5] in addition to [3] while no [4] was produced at all. Without copper powder the reaction afforded the mixture of [3], [4], Cali and [5]. The choice of solvents affected the selectivity of products. These products were conceivably produced under mild conditions via pentafluorophenylcopper(II) [6] and -(I) [8] as illustrated in Scheme 1.

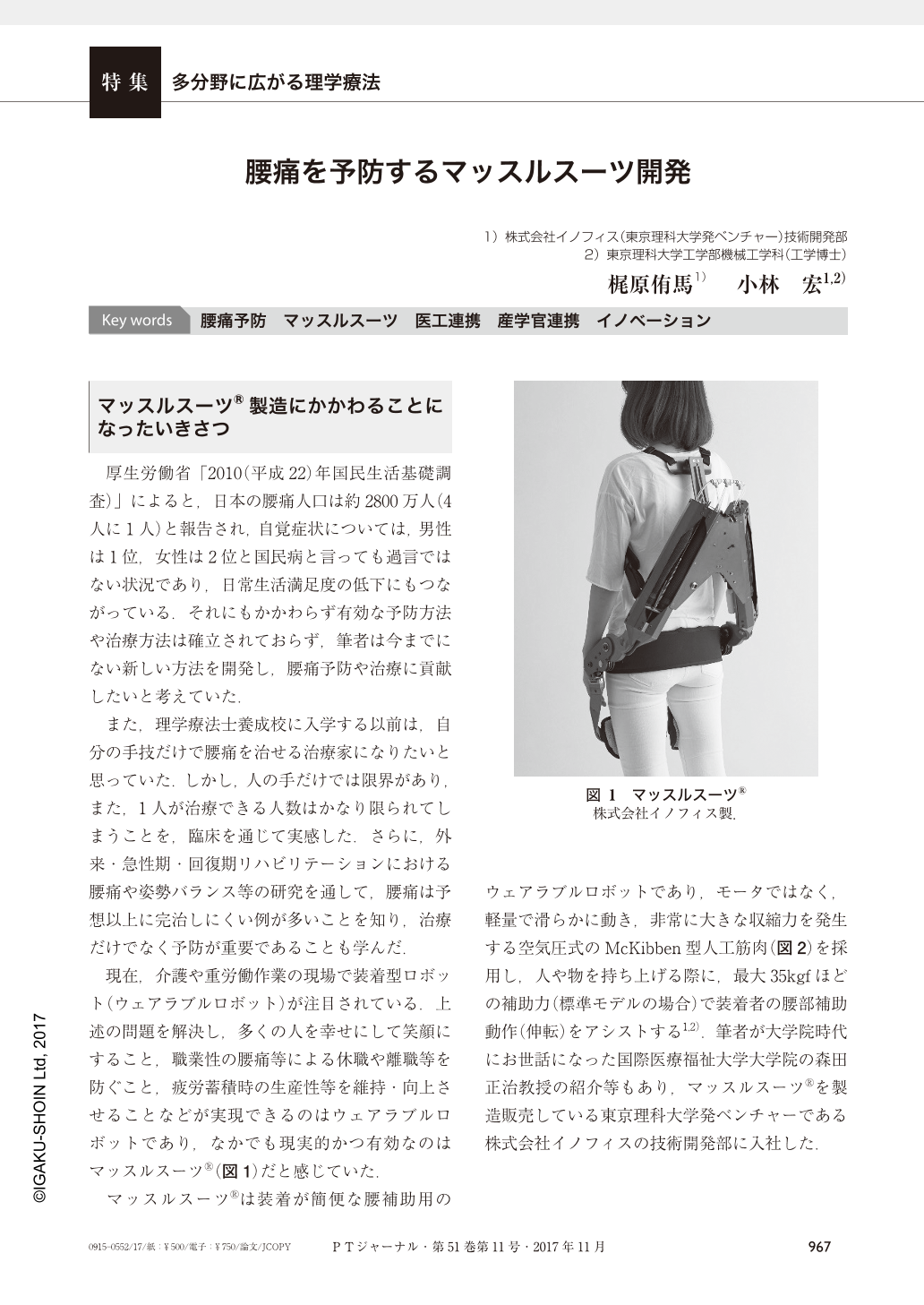

1 0 0 0 腰痛を予防するマッスルスーツ開発

マッスルスーツ®製造にかかわることになったいきさつ 厚生労働省「2010(平成22)年国民生活基礎調査)」によると,日本の腰痛人口は約2800万人(4人に1人)と報告され,自覚症状については,男性は1位,女性は2位と国民病と言っても過言ではない状況であり,日常生活満足度の低下にもつながっている.それにもかかわらず有効な予防方法や治療方法は確立されておらず,筆者は今までにない新しい方法を開発し,腰痛予防や治療に貢献したいと考えていた. また,理学療法士養成校に入学する以前は,自分の手技だけで腰痛を治せる治療家になりたいと思っていた.しかし,人の手だけでは限界があり,また,1人が治療できる人数はかなり限られてしまうことを,臨床を通じて実感した.さらに,外来・急性期・回復期リハビリテーションにおける腰痛や姿勢バランス等の研究を通して,腰痛は予想以上に完治しにくい例が多いことを知り,治療だけでなく予防が重要であることも学んだ.

- 著者

- 小林 宏道

- 出版者

- 東京大学東洋文化研究所

- 雑誌

- 東洋文化 = Oriental culture (ISSN:05640202)

- 巻号頁・発行日

- no.101, pp.15-29, 2021-03

特集 世界史を越境する/世界史に共振する─画家・富山妙子の作品世界─I部 世界史を旅する画家

1 0 0 0 青森県田代湿原ボーリングコアに挟在するテフラの対比について

- 著者

- 柴 正敏 小林 宏行 箕浦 幸治 小山田 菜々枝 西 圭祐

- 出版者

- 一般社団法人 日本地質学会

- 雑誌

- 日本地質学会学術大会講演要旨 (ISSN:13483935)

- 巻号頁・発行日

- vol.2010, pp.319-319, 2010

1 0 0 0 OA 表情豊かな顔ロボットの開発と受付システムの実現

- 著者

- 小林 宏

- 出版者

- The Robotics Society of Japan

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.6, pp.708-711, 2006-09-15 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 4

- 被引用文献数

- 6 2

1 0 0 0 OA (書評)所功著「「「登極令」の成立過程」(産大法学二二巻三・四号)」

- 著者

- 小林 宏

- 出版者

- 法制史学会

- 雑誌

- 法制史研究 (ISSN:04412508)

- 巻号頁・発行日

- vol.1990, no.40, pp.314-315, 1991-03-30 (Released:2009-11-16)

1 0 0 0 OA 非線形最適化問題を解くための数値解法の研究およびその実装

- 著者

- 矢部 博 成島 康史 M. Al-Baali 五十嵐 夢生 稲葉 洋介 大谷 亮介 小笠原 英穂 加藤 惇志 小林 宏 菅澤 清久 中谷 啓 中村 渉 中山 舜民 林 俊介 原田 耕平 平野 達也 柳田 健人 山下 浩 山本 哲生 渡邉 遊

- 出版者

- 東京理科大学

- 雑誌

- 基盤研究(C)

- 巻号頁・発行日

- 2013-04-01

大規模な無制約最適化問題に対する3項共役勾配法ならびに微分不可能な関数を含む非線形方程式系に対する共役勾配法について新しい解法を提案し、その大域的収束性を示した。また、無制約最適化問題を解くための準ニュートン法に関してメモリーレス準ニュートン法および目的関数値のみを利用する準ニュートン・パターンサーチ法も研究した。制約付き最適化問題に対して実行可能方向を生成する新しい非厳密逐次二次制約二次計画法を提案しその大域的収束性・超1次収束性を示した。さらに、画像処理などの応用分野で扱うトレース比最適化問題に対する新しい解法も提案した。以上の提案解法について数値実験を行って、実用的な有効性を検証した。