1 0 0 0 OA 日本アニメーション学会と私

- 著者

- 横田 正夫

- 出版者

- 日本アニメーション学会

- 雑誌

- アニメーション研究 (ISSN:1347300X)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.47-49, 2020-03-31 (Released:2021-05-07)

1 0 0 0 OA 政岡憲三著・萩原由加里編著『政岡憲三『人魚姫の冠』絵コンテ集』(青弓社、2017年刊)

- 著者

- 横田 正夫

- 出版者

- 日本アニメーション学会

- 雑誌

- アニメーション研究 (ISSN:1347300X)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.67-69, 2020-03-31 (Released:2021-05-07)

- 著者

- 横田 正幸 武田 植人 小枝 武美

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, no.11, pp.776-784, 1980-11-25 (Released:2009-05-25)

- 参考文献数

- 22

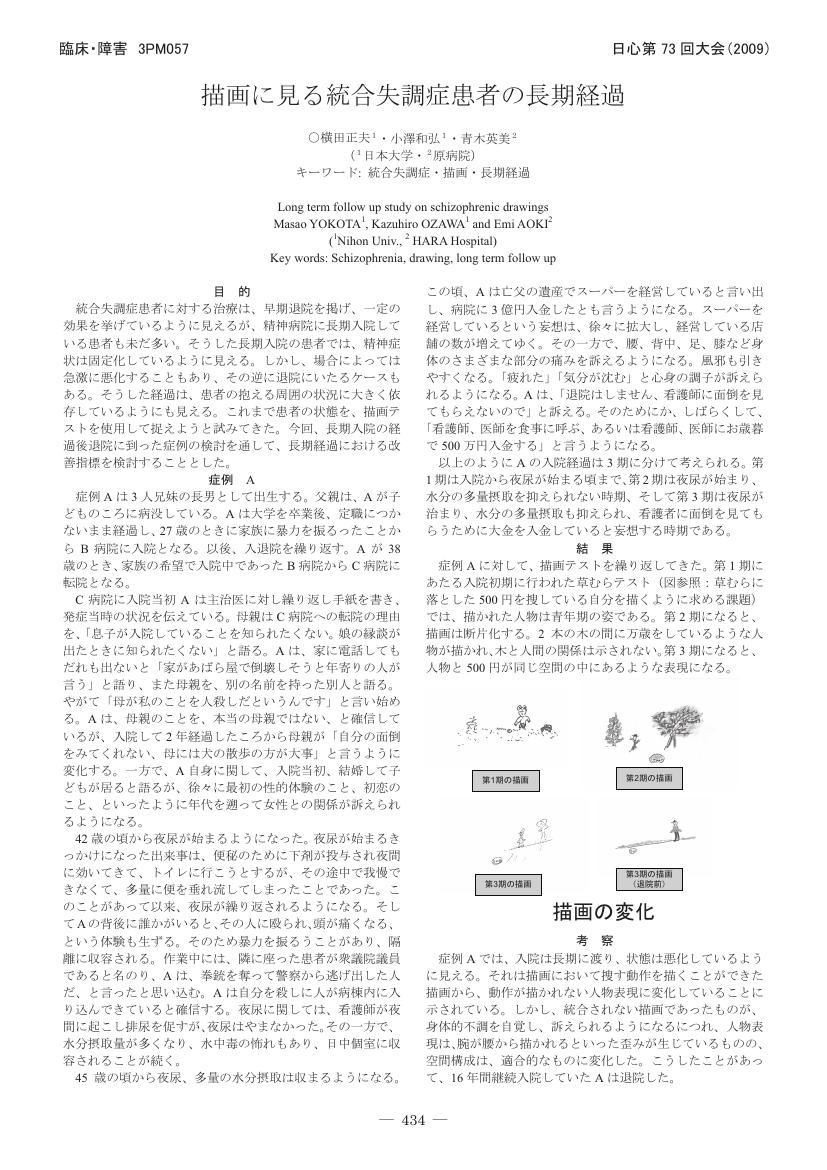

1 0 0 0 OA 描画に見る統合失調症患者の長期経過

- 著者

- 横田 正夫 小澤 和弘 青木 英美

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第73回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.3PM057, 2009-08-26 (Released:2018-11-02)

1 0 0 0 OA 紅茶の亜臨界水抽出による品質の向上

- 著者

- 横田 正 河合 智也 木戸 康嗣 高橋 しほり 宮下 知也 衛藤 英男

- 出版者

- 科学・技術研究会

- 雑誌

- 科学・技術研究 (ISSN:21864942)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.231-234, 2016 (Released:2017-01-12)

紅茶は世界中で飲料される嗜好飲料の一つである。著者らは、緑茶の亜臨界水抽出物が、高濃度カテキン含有でありながら苦渋味を抑制し飲みやすい飲料となったことや、低品質烏龍茶の亜臨界水抽出物は、香気成分が増加し高品質化に適していることを報告した。そこで、紅茶を亜臨界水抽出することにより、香気成分などをはじめとした多くの成分を抽出することができ、新たな飲料の開発に繋がると考え、紅茶の熱水抽出物と亜臨界水抽出物との官能評価、各成分の比較を行った。官能評価では亜臨界水抽出物のほうが、熱水抽出物よりも優れており、3 MPa、140 ℃での抽出が最も良好であった。凍結乾燥物重量、タンパク質、総アミノ酸、グルコース、ガラクトース、マンノース含有量は熱水抽出物よりも多く、温度上昇とともに抽出量も増大した。また、紅茶に重要な香気成分であるリナロール、ゲラニオール、リナロールオキサイド、サリチル酸メチルの量も、熱水抽出物に比べ増大し、亜臨界水抽出の中では、最も低温である110℃での抽出量が最も多かった。このことは、抽出温度が上昇するにつれて香気成分の抽出量が増大した烏龍茶の亜臨界水抽出と異なる結果となり、発酵程度の違いによるものと考えられた。

1 0 0 0 IR 子どもの体力向上のためのラダートレーニングの有効性(その1)

1 0 0 0 複合トローチ明治の安全性について

- 著者

- 横田 正幸 小滝 益三 小枝 武美 佐藤 喜一 秋吉 正豊

- 出版者

- 公益財団法人 日本感染症医薬品協会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Antibiotics (ISSN:03682781)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.9, pp.841-849, 1976

複合トローチ明治は, 硫酸ララジオマイシン (以下FRM) および塩酸グラミシジンS (以下GRMN) を主剤としたトローチ剤で, 両者の相加作用によつてグラム陰性菌, 陽性菌を含む広範囲の病原菌に対し抗菌作用を示し, 口腔・咽喉頭および上気道粘膜感染症に対する有効性が報告されている1~11)。<BR>FRMは, Fig.1に示した構造式をちつアミノ配糖体系抗生物質であるが, 従来からアミノ配糖体系抗生物質はいずれも程度の差はあるものの聴覚器障害をもつことが報告されている12~49)。これらの点から, 今回, 著者等は, 雄性モルモットを用い, FRMとGRMN混合末を経口 (p.o.) 投与し, 聴覚器への影響について耳介反射域値の変動および蝸牛の病理組織学的検索によつて検討した。さらに, 投与経路による差についても検討するため, FRMを皮下 (s.c.) 投与した。その結果, いくつかの知見を得たので, 以下報告する。

1 0 0 0 映画における位置変換認知に関する研究-3-

- 著者

- 横田 正夫

- 出版者

- 日本映像学会

- 雑誌

- 季刊映像 (ISSN:03898253)

- 巻号頁・発行日

- no.14, pp.p25-36, 1979-09

1 0 0 0 IR 利き耳の分析(I) : 「電話の受話器をあてる耳」の調査

- 著者

- 椎原 康史 横田 正夫 久保田 文雄 富田 保義 原 富夫

- 出版者

- 群馬大学

- 雑誌

- 群馬大学医療技術短期大学部紀要 (ISSN:03897540)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, pp.151-158, 1987-02-20

1 0 0 0 諸星大二郎のマンガ世界の臨床心理学的検討

- 著者

- 横田 正夫

- 出版者

- 日本大学文理学部人文科学研究所

- 雑誌

- 研究紀要 (ISSN:02866447)

- 巻号頁・発行日

- no.88, pp.119-144, 2014

1 0 0 0 精神分裂病患者の顔認識の反復プライミング

- 著者

- 厳島 行雄 内藤 佳津雄 臼井 信男 岡部 康成 小泉 昌司 横田 正夫 原 富夫

- 出版者

- 一般社団法人電子情報通信学会

- 雑誌

- 電子情報通信学会論文誌. A, 基礎・境界 (ISSN:09135707)

- 巻号頁・発行日

- vol.80, no.8, pp.1285-1292, 1997-08-25

- 参考文献数

- 22

精神分裂病患者の一つの特徴に認知的機能の障害が挙げられる. 本研究では精神分裂病患者の顔認識メカニズムに注目し, その機能的特徴を検討することを目的とした. 使用した方法は, 健常者の顔認識研究で有効な研究方法として採用されている反復プライミングである. 実験1では先行課題として有名人の同定課題(職業若しくは人名)を行い, その後主課題として既知性判断課題を行った. その結果, 精神分裂病患者では, 反応時間が健常者と比較的同程度の速さを示す群とそれより遅い群に分かれた. 健常者と類似した速さを示した精神分裂病患者群では, プライミング量も健常者と同程度であったが, 反応時間の遅い群ではプライミング量が大きいという結果であった. 実験2では長期の反復プライミング効果を検討した. ここでも長期のプライミング効果が健常者と共に観察されたが, 精神分裂病患者のプライミング効果は健常者のそれと比較しで大きいものであった. これらの結果は, 精神分裂病患者の顔認識システムにおける顔認識ユニットと人物同定ノードとの結合の活性化抑制機能の低下によって起こると解釈された.

- 著者

- 小菅 卓夫 横田 正実 長沢 道男

- 出版者

- 公益社団法人日本薬学会

- 雑誌

- 薬学雑誌 (ISSN:00316903)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.10, pp.p1370-1375, 1978-10

- 被引用文献数

- 3

Aconite root (Bushi in Japanese) from Aconitum japonicum THUMB. has long been used as one of the most important herbs as a heart stimulant, diuretic agent ; and anodyne in Chinese medichine. Isolation and identification of the cardiac principle predicted by Yakazu are described. In the isolation process, the Yagi-Hartung method using frog heart was found to be useful for pharmacological measurement of cardiac activity of the material. The material was water soluble and was fairly unstable, especilly in a basic medium, and was tightly adsorbed on charcoal, alumina, silica gel, and cellulose powder, indicating that these agents are not useful for the separation. Isolation of the material was finally achieved by the limited combination of gel filtration through Sephadex LH-20 and counter current distribution, and colorless plates, mp 260°, were obtained as HCl salt. This principle stimulates frog heart even 1 : 10^<-9> dilution, and it was designated as Higenamine. Higenamine was identified as dl-demethylcoclaurine (II) from the spectral data and by comparison with synthesized authentic sample.