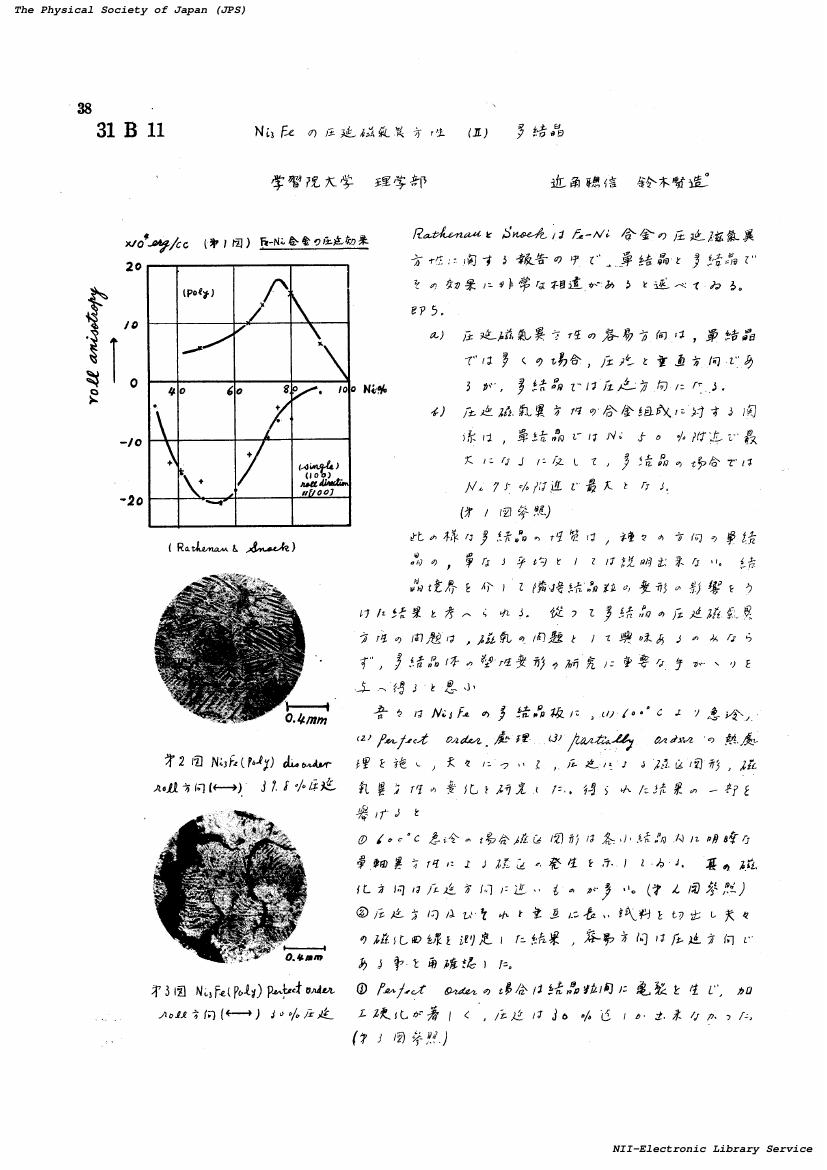

1 0 0 0 OA 31B11 Ni_3Feの圧延磁気異方性 : (II)夛結晶(31B 磁気)

- 著者

- 近角 聰信 鈴木 賢造

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会春季分科会講演予稿集 昭和30 (ISSN:24331120)

- 巻号頁・発行日

- pp.38, 1955-03-31 (Released:2018-03-29)

1 0 0 0 OA 31B10 Ni_3Feの圧延磁気異方性 : (I)單結晶(31B 磁気)

- 著者

- 近角 聰信 鈴木 賢造

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会春季分科会講演予稿集 昭和30 (ISSN:24331120)

- 巻号頁・発行日

- pp.37, 1955-03-31 (Released:2018-03-29)

1 0 0 0 OA (2)東西貿易の発展と限界

- 著者

- 鈴木 重靖

- 出版者

- 比較経済体制学会

- 雑誌

- 社会主義経済学会会報 (ISSN:18839789)

- 巻号頁・発行日

- vol.1982, no.20, pp.13-16, 1982-11-01 (Released:2009-07-31)

- 著者

- 鈴木 一成 榊原 章仁

- 出版者

- 愛知教育大学

- 雑誌

- 愛知教育大学研究報告. 芸術・保健体育・家政・技術科学・創作編 (ISSN:18845150)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, pp.57-64, 2017-03-01

1 0 0 0 OA 市場への移行と成長における国家の役割:サーベイ

- 著者

- 鈴木 拓

- 出版者

- Japan Association for Comparative Economic Studies

- 雑誌

- 比較経済体制学会年報 (ISSN:13484060)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.2, pp.57-67,78, 2005-06-04 (Released:2009-07-31)

- 参考文献数

- 86

- 被引用文献数

- 2 2

本稿の目的は,移行国政府に関する議論を,経済成長を切り口に整理しつつサーベイすることであり,筆者の総括は以下3点に要約しうる。1)移行国政府は,伝統的市場化政策等の諸政策を進める必要がある一方,市場化のスピードについては更なる検討の余地が示唆されている。2)政策実行能力確保の為に,法の支配の徹底と汚職の防止が求められている。3)民主化が持続的成長の為の保険となる可能性は,数多く示唆されている。

1 0 0 0 OA セラピストの人事考課成績に影響を与える要因に関する研究

- 著者

- 高木 綾一 畠 淳吾 鈴木 俊明

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.41 Suppl. No.2 (第49回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.0752, 2014 (Released:2014-05-09)

【はじめに,目的】一般的に人事考課の成績は,処遇に反映し,動機付け,人材育成を図ることを目的に活用される。しかし,セラピストの人事考課に関する報告は少なく,組織マネジメントへの活用には至っていない。そこで当院の平成22年から平成25年までの人事考課成績を分析し,人事考課成績に影響する要因を検討したので報告する。【方法】対象は,平成22年から平成25年までの間に人事考課を受けたセラピスト504人(平均経験年数2.8±1.9年,男性322名,女性182名)であった。考課者は被考課者の上司2名が行った。人事考課は1.職能2.成績3.情意のそれぞれ構成する下記に記載する項目に対して5段階評価(1点から5点)にて加点し,全項目の合計点により総合評価を定めるものである。1.職能は法人が定めたセラピストの業務や臨床に必要な能力の基準を定めたものである。2.成績は,目標達成,改善行動,計画的行動の項目より構成される。3.情意面は努力,挨拶,言葉遣い,身だしなみ,コスト意識,期限厳守,感情コントロール,コミュニケーション,部署方針順守,責任感,研修会参加,自己啓発,人間関係,他者支援の項目より構成される。初めに全項目合計点の上位より20%(上位群:101名),60%(中位群:303名),20%(下位群:101名)の3群に分類した。次に各群間における1.職能2.成績3.情意の項目を分散分析,多重比較を用いて比較した。また,対象者全員の職能を従属変数,業績,情意の17項目を独立変数とし,ピアソンの相関係数(r)を算出した。なお,統計処理ソフトにはエクセル統計2012を用いた。【説明と同意】対象者に本研究の目的及び方法を説明し,同意を得た。【結果】3群間において職能(上位:4.0±0.1中位:3.0±0.2下位:2.1±0.5),成績(上位:3.4±0.4中位:2.9±0.4下位2.5±0.5),情意(上位:3.4±0.5中位3.0±0.4下位2.7±0.5)となり,すべての項目において3群間に有意に差が認められた(p<0.01)。また,成績,情意の17項目と職能の間におけるピアソンの相関係数(r)は以下の結果となった。目標達成(r=0.48),改善行動(r=0.51),計画的行動(r=0.49)努力(r=0.54),挨拶(r=0.28),言葉遣い(r=0.28),身だしなみ(r=0.14),コスト意識(r=0.41),期限厳守(r=0.36),感情コントロール(r=0.39),コミュニケーション(r=0.61),部署方針順守(r=0.46),責任感(r=0.5),研修会参加(r=0.07),自己啓発(r0.19),人間関係(r=0.47),他人支援(r=0.44)となった。すなわち,職能との間に中程度以上の相関がみられたのは成績の3項目すべて,情意面の努力,コスト意識,コミュニケーション,部署方針順守,責任感,人間関係,他者支援であった(r=0.41~0.61)。なかでも,情意面のコミュニケーションはもっとも強い相関(r=0.61)が見られた。【考察】職能,成績,情意において職能の能力開発が最重要と言われている。しかし,実際の現場では職能だけなく,成績や情意の高低が人事考課成績に大きく影響を与えている印象がある。また,現場では職能だけでなく,目標達成や同僚や組織に対する態度などの指導も行っている。そこで本研究では成績上位,中位,下位群の職能,成績,情意の比較と対象者の各項目の相関関係を算出し,効果的な介入を検討した。結果より,上位,中位,下位において職能,成績,情意のすべてにおいて有意差が認められた。つまり上位成績を得るためには職能,成績,情意面の全ての能力開発が重要であると考えられた。また,職能と成績の項目である目標達成,改善行動,計画的行動には中等度の相関があった。成績の項目は仕事の結果水準を評するものであることから,仕事の結果を求める目的志向への介入が重要と考えられた。職能と情意の項目である努力,コスト意識,コミュニケーション,部署方針順守,責任感,人間関係,他者支援には中等度以上の相関があった。コスト意識や部署方針順守は経営的関与であり,努力,コミュニケーション,責任感,人間関係,他者支援は責任性と協調性を示すものである。つまり,職能の能力開発において情意面からの相乗効果を出すためには経営的関与並びに責任性と協調性への介入が重要と考えられた。【理学療法学研究としての意義】セラピストの人材育成は組織マネジメントにおける重要な経営課題の一つである。本研究は人材育成において職能だけでなく成績,情意の介入の必要性を示唆するものである。

1 0 0 0 OA ロッキングチェアの他動的振幅運動が体幹後面筋に与える効果について

- 著者

- 細木 一成 丸山 仁司 福山 勝彦 鈴木 学 脇 雅子

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.38 Suppl. No.2 (第46回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.AbPI2012, 2011 (Released:2011-05-26)

【目的】体幹筋の筋緊張軽減や、リラクゼーション効果を得る手段として乗馬療法やフィットネス機器のジョーバなどの先行研究が発表されている。第45回日本理学療法学術大会において立位、座位バランス能力が低下した方にロッキングチェアの自動振幅運動で同様の効果が得られるのではと考え、体幹後面筋の筋緊張が有意に低下することを発表した。今回、体能力低下や、認知症などによりロッキングチェアによる自動的振幅運動の遂行が困難な方を対象に他動的に振幅運動を行ない、自動振幅運動と同様に効果の有無を検討した。効果判定の手段として、他動的振幅運動前後のFFD(finger-floor distance)の変化を測定し、若干の知見を得たので報告する。【方法】被験者は都内理学療法士養成校に在学する腰部に整形外科的既往疾患のない成人男女10名(男性4名、女性6名、平均年齢21.2±0.8歳)とした。5分間の安静座位を取らせた後、床上を-とし0.5cm刻みでFFDの測定を行なった。次に被験者をロッキングチェア(風間家具のヨーロッパタイプ)上に安楽と思われる姿勢で着座させた。下肢を脱力し床に足底を接地した状態で、人為的に3分間前後に揺らすことを指示した。振幅させる周期は各被験者がロッキングチェアに着座した状態で起こる固有の振動数と同期させた。振幅の大きさは後方には足底を設置した状態が保て、前方にはバランスを崩し体幹後面筋に筋収縮が起こる防御姿勢を取らない範囲とし、3分間被検者が安楽に感じるように配慮した。ロッキングチェアでの運動後、施行前の方法でFFDの測定を行なった。運動前後のFFDおよび前方移動能力の値についてウィルコクソンの符号順位和検定を用いて比較検討した。有意水準は5%未満とした。なお統計処理には統計解析ソフトエクセル統計2008 for Windowsを使用した。【説明と同意】被験者に対し目的・方法を十分説明し理解、同意を得られた者のみ実施した。実施中に体調不良となった場合は速やかに中止すること、途中で被験者自身が撤回、中断する権利があり、その後になんら不利益を生じず、また個人情報は厳重に管理することを事前に伝えた。【結果】FFDは振幅運動前で平均-8.5cm±11.1cm、振幅運動後で平均-1.6cm±8.7cmと振幅運動後に有意に増加した(p<0.01)。【考察】FFDが有意に増加したのは、ロッキングチェアによる他動的振幅運動で、体幹後面筋に対する筋緊張の変化が得られたと考えられる。佐々木らによれば体幹の筋緊張、体幹回旋筋力といった体幹部分の機能異常や能力低下が、片麻痺患者の寝返り、起き上がりなどの動作を困難にすると述べ、柏木らによればFFDの増加を伴う体幹の柔軟性の改善は、高齢慢性有疾患者の活動性向上や、意欲向上が認められると述べている。これらより高齢慢性有疾患者の寝返り、起き上がりなどの基本動作能力、意欲の向上を考えると理学療法士が個別に行なう理学療法以外に、高齢慢性有疾患者自身もしくは家族が自主的に行なう運動が必要となってくる。このような運動は継続することが重要で、簡便さが必要になり負担が大きければ継続が困難となる。これらのことを考慮し簡便で安価に導入できるロッキングチェアの他動的振幅運動は、体幹筋の機能異常が原因で、寝返り、起き上がりなどの基本動作能力、意欲の低下している高齢慢性有疾患者に対して有効で、好影響を及ぼすものと推測する。【理学療法学研究としての意義】ロッキングチェアを使用した他動的振幅運動はFFDの増加を伴う後部体幹筋の柔軟性の改善に効果があり、高齢慢性有疾患者が自主的に行なう運動に対し有効であると考える。

1 0 0 0 OA 鉛中毒症の2剖検例に於ける口腔の変化について

- 著者

- 山本 肇 鈴木 進

- 出版者

- 口腔病学会

- 雑誌

- 口腔病学会雑誌 (ISSN:03009149)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.72-76, 1957 (Released:2010-10-08)

- 参考文献数

- 23

Recently the anthors experienced two autopsy cases of the suspected lead poisoning and decided it's diagnosis by demonstration of clear lead line at hard tissues, especially dentin. The other findings of the oral tissues were gingivitis ulcerosa and lead line about 1 mm wide at the labial gingiva of the lower incisor and buccal gingiva of the upper left second premolar and first molar in the first case and slight gingivitis in the second case. Moreover in polarogram, the anthors proved existence of lead at the liver of the first case and at the liver, bone and brain of the second case.

1 0 0 0 OA 人間の変容と労働 : ヘーゲルの労働論を手引きに(第57回大会研究発表論文)

- 著者

- 鈴木 亮三

- 出版者

- 東北哲学会

- 雑誌

- 東北哲学会年報 (ISSN:09139354)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, pp.43-58, 2008-04-25 (Released:2018-02-28)

- 著者

- 鈴木 崇夫

- 出版者

- 東北哲学会

- 雑誌

- 東北哲学会年報 (ISSN:09139354)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.1-18, 2007-05-10 (Released:2018-02-28)

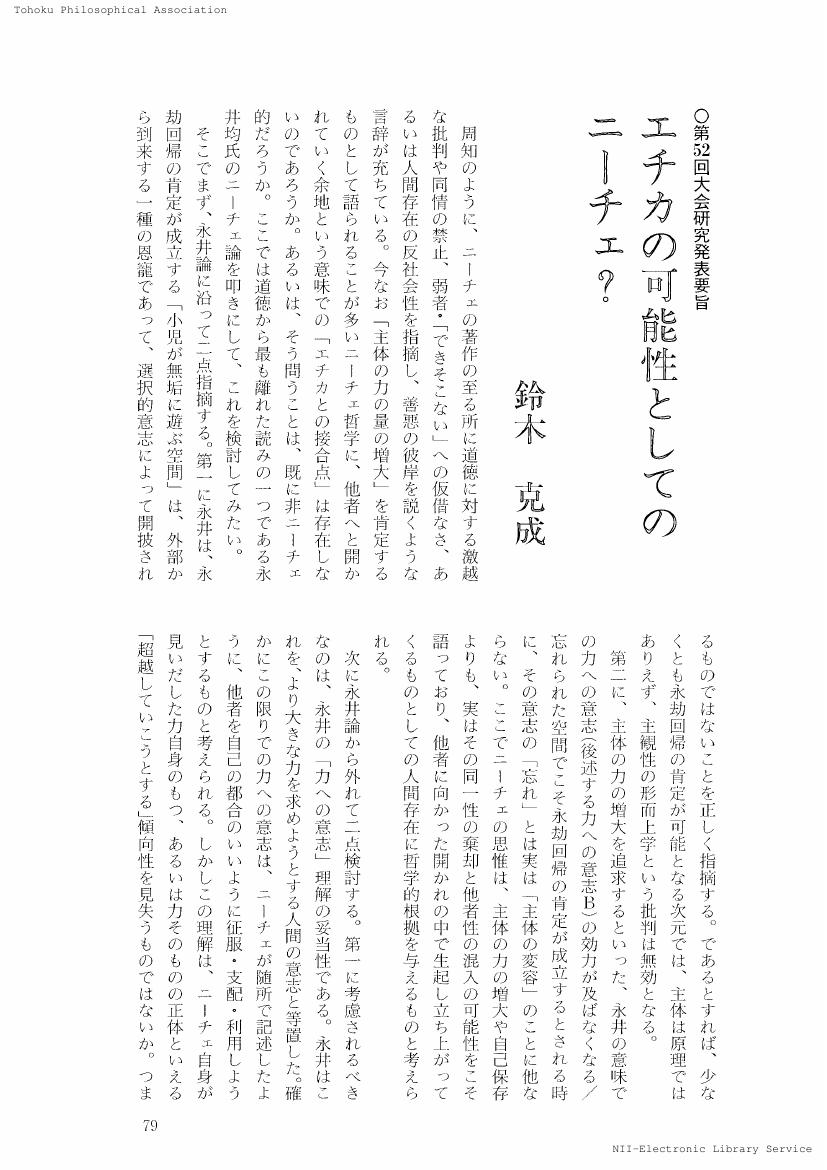

1 0 0 0 OA エチカの可能性としてのニーチェ?

- 著者

- 鈴木 克成

- 出版者

- 東北哲学会

- 雑誌

- 東北哲学会年報 (ISSN:09139354)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, pp.79-80, 2003-04-30 (Released:2018-02-28)

1 0 0 0 OA トマス・アクィナスの学問観 : 『ボエティウス「三位一体論」註解』が占める位置

- 著者

- 鈴木 和義

- 出版者

- 東北哲学会

- 雑誌

- 東北哲学会年報 (ISSN:09139354)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.56-57, 1998-04-30 (Released:2018-02-28)

1 0 0 0 OA 安楽死問題と倫理の基底 (<シンポジウム>生命倫理の問いかけるもの)

- 著者

- 鈴木 崇夫

- 出版者

- 東北哲学会

- 雑誌

- 東北哲学会年報 (ISSN:09139354)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.41-49, 1995-06-30 (Released:2018-02-28)

1 0 0 0 OA オーストリア文学の展開と特殊性

- 著者

- 鈴木 隆雄 丸山 匠

- 出版者

- Japanische Gesellschaft für Germanistik

- 雑誌

- ドイツ文學 (ISSN:03872831)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, pp.1-15, 1982-03-31 (Released:2008-03-28)

Soll man bei unserem Versuch auch mit der wiederholten Sphinx-Frage beginnen, ob es eigentlich eine "österreichische“ Literatur gibt oder ob die deutschsprachige Literatur in Österreich wirklich die österreichische ist? Wenn ja, dann stellt sich sofort die Frage, was sie denn von der nichtöster-reichischen, insbesondere der übrigen deutschsprachigen unterscheidet.Bei jeder Gelegenheit, bei der von der österreichischen Literatur die Rede ist, wird diese Frage nach wie vor gestellt und die Antwort ist durch ver-schiedene historische Interessen bedingt. Die Bemühungen um die Beant-wortung der schwer zu lösenden Frage müssen auch in Betracht gezogen werden, bevor man ein Bild von dieser Literatur entwirft.Man hat nun zwar eine Fülle von objektiven Auffassungen von der Be-deutung des Wortes "österreichisch“ bzw. vom Begriff der österreichischen Literatur, die manchmal von den subjektiven Beobachtungen der österreichischen Schriftsteller selbst weiter ergänzt, bereichert oder berichtigt werden. Doch herrscht dabei eine große Vielfältigkeit, ja oft sogar Gegensätzlichkeit der Auffassungen, wobei nicht selten vorwissenschaftliche Gesichtspunkte unser Österreich-Verständnis stark beeinflussen.Um die Eigentümlichkeit und Eigenständigkeit der österreichischen Literatur zu erweisen, hat man meistens mit der Determinierung des Begriffs "österreichisch“ begonnen. Dabei wurde als wichtiges Argument für die literarische Eigenart Österreichs zu oft die Tatsache herangezogen, daß trotz der sprachlichen Gemeinsamkeit ein Unterschied in der historischen Entwicklung zwischen Österreich und Deutschland bestehe.Wenn man sich aber auch schon positivistisch auf historische Tatsachen beruft, besteht die Gefahr, den Begriff "österreichisch“ zu historisieren, d.h. die Eigentümlichkeit am "Österreichischen“ auf das zurückzuführen, was man als Eigenart in der Vergangenheit Österreichs erkennt und dann als zeitlos typisch besiegelt. Dann bleibt einem aktuellen Verständnis von Österreicr bzw. der österreichischen Literatur nur die Wahl, "ins als zeitlos hingestellte, doch eigentlich historische Kostüm zu schlüpfen oder dagegen zu opponieren“ (N. Griesmayer).Oder die Beschäftigung mit der Determinierung des "Österreichischen“ führt wie beim Essay von Hans Weigel durch Spielen mit reizenden blen-denden Paradoxen des Sinngefüges des Wortes "österreichisch“ schließlich zur emotionalen Subjektivierung des Gegenstandes und sogar auch bei der objektiven wissenschaftlichen Arbeit oft Hand in Hand mit dem dichterischen Österreich-Bekenntnis zur "apologetischen Verklärung des Österreichischen“ (W. Weiss), deren Gipfel in den sechziger Jahren erreicht wurde.Denn dabei geschieht eine Ideologisierung, so daß der Begriff "österreichisch“ als umfassende, absolute Kategorie erscheint, d. h. es wird Positives an ihm einseitig hervorgehoben, während Negatives zurückgedrängt wird.Der Versuch, das "Österreichische“ zu begreifen, ob es wissenschaftlich erörtert oder essayistisch dargestellt wurde, war unvermeidlich ans österreichische Bewußtsein gefesselt und man konnte es nicht objektivieren, bis es C. Magris als "habsburgischen Mythos“ kritisch analysiert hat. Bis dahin war alles am Österreich-Begriff aus diesem Bewußtsein, das das selbstverständliche Vorhandensein des "Österreichischen“ verlangt, abzuleiten und darauf hinzuleiten.

1 0 0 0 OA 「教育にとっての心・生命」をめぐる試論-教育学の「しっぽ」を探る

- 著者

- 鈴木 晶子

- 出版者

- 教育哲学会

- 雑誌

- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)

- 巻号頁・発行日

- vol.2006, no.93, pp.37-42, 2006-05-10 (Released:2009-09-04)

1 0 0 0 OA 夢と現のあわいで

- 著者

- 鈴木 晶子

- 出版者

- 教育哲学会

- 雑誌

- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)

- 巻号頁・発行日

- vol.2005, no.91, pp.102-103, 2005-05-10 (Released:2009-09-04)

- 著者

- プロダン スラズ 栗生 明 積田 洋 鈴木 弘樹

- 出版者

- 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会計画系論文集 (ISSN:13404210)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.589, pp.63-70, 2005

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 3 2

The purpose of this study is to clarify the spatial composition of open spaces of Nepal. In Nepal, there still exist open spaces since the medieval period in as it is form. 16 squares are taken into consideration and investigated by indication method. Indicated elements are classified into 5 categories. A cluster analysis, considering a number of indicated elements, noting indication rate and depreciation tendency, is carried out and characterized by matrix analysis. In conclusion, the composition and features of 5 generic types of squares,"Buddhist","Hindu","Commercial","Old Royal Palace" and "Life-Relaxation" are clarified quantitatively.

1 0 0 0 OA 課題研究に関する総括的報告

- 著者

- 小笠原 道雄 鈴木 晶子

- 出版者

- 教育哲学会

- 雑誌

- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)

- 巻号頁・発行日

- vol.2004, no.89, pp.48-52, 2004-05-10 (Released:2009-09-04)

1 0 0 0 OA 沼田裕之著『教育の条件-人間・時間・言葉-』

- 著者

- 鈴木 晶子

- 出版者

- 教育哲学会

- 雑誌

- 教育哲学研究 (ISSN:03873153)

- 巻号頁・発行日

- vol.2003, no.88, pp.123-124, 2003-11-10 (Released:2009-09-04)