1 0 0 0 OA 三池窒素・東洋高圧の設立と合併

- 著者

- 鈴木 恒夫

- 出版者

- 経営史学会

- 雑誌

- 経営史学 (ISSN:03869113)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.4, pp.1-28, 1986-01-30 (Released:2010-11-18)

The purpose of this paper is examine the circumstances under which Mitsui Mining Co. had established Miike Chisso Industries and Toyo Koatsu Industries, in three respects; (1) the relations of the dyestuff industry which Mitsui Mining Co. had developed, to the synthetic ammonia industry, (2) the reasons why it had established two companies of the same type, and (3) the meanings of the merger of Daiichi Chisso Kogyo Co.Mitsui Mining Co. started to produce in Taisho Era various dyestuffs using tar collected from coke ovens. In late 1920's, as the production of alizarin and sulphuric dyestuffs had increaced, the demand of the nitric acid, which is necessary for producing dyestuffs, also increased. So, it caused lack of nitric acid. This condition was critical to Mitsui Mining Co., because it had decided to start producing Indigo. Then, it had to make for itself the nitric acid from the synthetic ammonia.On the other hand, having established Miike Chisso Industries, Mitsui Mining Co. set up Toyo Koatsu Industries in order to introduce a new method of the synthetic ammonia, to produce the ammonium-sulphate which were then insufficient in Japan, and to supply Miike Senryo Kogyosho (Miike Dyestuff Works), which belonged to Mitsui Mining Co., with the ammonia to produce the nitric acid. The true reason why it didn't enlarge Miike Chisso Industries but established Toyo Koatsu Industries was to intend tax exemption. So, after the expiration of the special privilege, they were amalgamated.The most difficult and also important problems to produce the synthetic ammonia were to select the technology they shoud adopt and to obtain related skilled engineers, in those days. Mitsui Mining Co. solved these problems by merging Daiichi Chisso Kogyo.

1 0 0 0 OA 「内部請負制」は一九世紀イギリスの工場における作業組織を、有効に説明するか?

- 著者

- 鈴木 良隆

- 出版者

- 経営史学会

- 雑誌

- 経営史学 (ISSN:03869113)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.1-21,i, 1985-07-30 (Released:2009-11-06)

To mention subcontract has been an answer to the question how the factories were operated in nineteenth century Britain. First, this article examines whether or to what extent this system was prevalent, and second, whether it played the same managerial functions in various industry branches. Finally, in place of subcontract, a different framework in interpretating the nineteenth century employment is proposed. Whether the subcontract system was prevalent or not can be measured by investigating the forms of wages paid to the foremen or skilled workers who were in charge of a group of workers. Some were paid by piece, but they were mostly paid by time. In the latter case, these workers were not subcontractors. More important still was the attitude of skilled workers to subcontract or 'piece-masters', and further to the forms of payment, which differed from industry to industry. These indicate that the subcontact did not carry out the same managerial function throughout all the industries. Further, in spite of these seemingly different attitudes to wages and employment, they have one motive in common, i.e., to maintain the autonomy of skilled workers. Various facts can be interpretated more successfully by using a different framework rather than by subcontract. That is to use the idea of internalisation of production function and the transaction of labour to the manufacturing firms. In these respects, autonomy of skilled workers lies in the intermediate areas between the systematically organised workshops since the end of the nineteenth century and the sequential spot contracts of labour before the Industrial Revolution.

- 著者

- 鈴木 俊夫

- 出版者

- 経営史学会

- 雑誌

- 経営史学 (ISSN:03869113)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.3, pp.34-69,iii, 1980-02-29 (Released:2010-11-18)

This paper presents a business history of the Western Bank of Scotland (hereafter, cited as the WBS) during the period 1832 to 1857. The paper also attempts to compare the management of the WBS with that of other Scottish banks.A.W. Kerr attributed the cause of the failure to the WBS's manager's mismanagement leaving the bank with a shortage of reserves, in his “History of Banking in Scotland.” On the contrary, R.H. Campbell favoured the directors and manager and ascribed the failure to the hostile behaviour of the Edinburgh banks.Five Edinburgh Chartered banks (The Bank of Scotland, The Royal Bank of Scotland, The British Linen Co., The National Bank of Scotland, The Commercial Bank of Scotland) played a great part in Scotland. These banks still had a large amount of Government Securities (Consol or Exchequer Bill) which accounted for 1/4 to 1/3 of the total assets of the bank. In consequence, the Edinburgh banks had a very stable constitution making them apt to hesitate to advance money into the industry field.However in Glasgow, one of the centre of Anglo-american trade, many merchants and manufactures desired to establish a bank, financed trades. Under such a circumstances, the WBS was set up in 1832.It is obvious that the comparatively high demand for money in Glasgow accelerated the promotion of the WBS. However the WBS made the mistake of adopting a lending policy which was too financed a considerable amount of the railway investment in U.S.A. by means of letters of credit through an agency in New York, James Lee & Co.

1 0 0 0 長野県の正月と大晦日の行事食について

- 著者

- 中澤 弥子 佐藤 晶子 小木曽 加奈 吉岡 由美 鈴木 和江 高崎 禎子

- 出版者

- 日本調理科学会

- 雑誌

- 日本調理科学会大会研究発表要旨集

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.113, 2011

【<B>目的</B>】長野県では、一年を通じて家の最大の節目を年取りの行事とする傾向が強く、年神棚にご馳走をお供えし、一年の無事の感謝と新しい年の豊作を祈り、家族揃ってご馳走で祝う習慣<SUP>1)</SUP>がある。本研究では長野県の大晦日と正月の行事食の継承の実態と現在の特徴について、平成21~22年度調理科学会特別研究「調理文化の地域性と調理科学 行事食・儀礼食」で行った調査結果を基に明らかにすることを目的とした。<BR>【<B>方法</B>】アンケート回答者のうち、長野県内に10年以上住み、現在も住んでいる人および現在長野県内に住み、他県に10年以上住んだ経験はあるが、行事食に長野県の影響を受けている人の正月と大晦日のデータ(計686人)を集計し分析を行った。<BR>【<B>結果</B>】回答者の年齢層は、10~20代50%、30~40代33%、50代13%、60~80代4%であった。大晦日の認知度は99%、行事食の経験が98%と高く、年取りの祝い料理については、喫食経験ありが67%で、毎年食べるが53%を占めた。年越しそばは喫食経験ありが90%と高く、毎年食べるが57%、毎年ではないが食べるが19%と高率であった。鮭料理の喫食経験ありは62%で毎年食べるが35%、鰤料理の喫食経験ありは54%、毎年食べるが23%であり、現在も鮭や鰤などの年取り魚が年取りの祝い料理として食されていた。その他、海なし県である長野県において肉料理の回答は少なく、刺身、数の子、握り寿司などの海産物がご馳走として好まれ食されている様子がうかがわれた。<BR><SUP>1)</SUP>「聞き書 長野の食事」、p348、農山漁村文化協会 (1986)

1 0 0 0 OA 金属内包フラーレンの構造決定

- 著者

- 鈴木 光明 山田 道夫 前田 優 永瀬 茂 赤阪 健

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.73-78, 2016-04-30 (Released:2016-04-30)

- 参考文献数

- 37

For the structure determination of endohedral metallofullerenes (EMFs), X-ray crystallographic study is very powerful because it provides detailed information of the positions of encapsulated species as well as the cage structures. We have reported a number of X-ray crystal structures of EMFs and their derivatives, which are in good agreement with those suggested by theoretical calculations as well as NMR analyses. Herein we show the importance of interplay between experiments and theoretical calculations for the structure determination of EMFs by taking up La@C82, Gd@C82, and Sc2@C66 as the representative examples.

- 著者

- 鈴木 信孝

- 出版者

- 日本補完代替医療学会

- 雑誌

- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.83-84, 2020

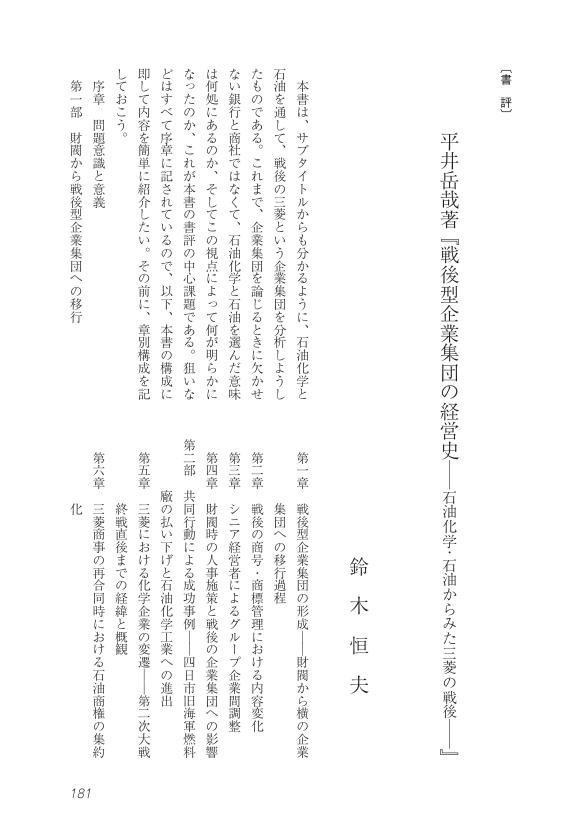

1 0 0 0 OA 平井岳哉著『戦後型企業集団の経営史―石油化学・石油からみた三菱の戦後―』

- 著者

- 鈴木 恒夫

- 出版者

- 大阪経済大学日本経済史研究所

- 雑誌

- 経済史研究 (ISSN:1344803X)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.181-191, 2015-01-31 (Released:2018-09-01)

1 0 0 0 キャンパス敷地内全面禁煙に伴う医学生への防煙教育の必要性

- 著者

- 藤田 ひとみ 鈴木 美奈 近藤 文 鈴木 貞夫 小嶋 雅代 永谷 照男 細野 晃弘 荒井 健介 辻村 尚子 岡 京子 岡本 尚子 神谷 真有美

- 出版者

- 東海公衆衛生学会

- 雑誌

- 東海公衆衛生雑誌 (ISSN:2187736X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.1, pp.77-83, 2014

<p><b>目的</b>:敷地内全面禁煙は,非喫煙者を受動喫煙による健康被害から守り,喫煙者の禁煙を促すのに有効な方法と考えられる.名古屋市立大学では2006年6月よりキャンパス敷地内全面禁煙となり,6年が経過した.そこで,キャンパス敷地内全面禁煙化後の医学生の喫煙率や,喫煙に関する意識の変化を調べた.</p><p><b>方法</b>:喫煙に関する意識調査として2007年12月に全学職員・学生を対象に実施したものと,2012年4月に医学部学生を対象として実施したものについて,医学部1~5年生の集計結果を比較検討した.</p><p><b>結果</b>:回収率は2007年調査では57.0%,2012年調査では92.6%であった.男子喫煙率は全学年で9.94%から5.39%,女子喫煙率は2.37%から1.65%といずれも減少しており,2012年調査では1年生の喫煙者は男女ともに0名だった.キャンパス敷地内全面禁煙については「知っていた」と回答した割合は84.9%から66.2%と有意に減少し,喫煙環境に無関心な非喫煙者が増えている状況がうかがえた.また喫煙者の平均年齢は,2007年調査時は22.3±4.2歳であったが,2012年調査では25.9±4.2歳と有意に高かった.</p><p><b>結論</b>:キャンパス敷地内全面禁煙化から6年経ち,喫煙率は低下した一方,敷地内全面禁煙の認知度が低下していたことから,今後の防煙教育や禁煙対策に向けた新たな課題が明らかになった.</p>

- 著者

- 内科系学会の男女共同参画に関する連絡協議会 橋本 悦子 瀧原 圭子 鈴木 眞理 成瀬 桂子 内田 啓子 金子 猛 三谷 絹子 村田 美穂 相良 博典 駒瀬 裕子 名越 澄子 村島 温子 吉田 正樹 安藤 富士子 梶波 康二 西川 典子 檜山 桂子 別役 智子 正木 崇生 山内 高弘 白鳥 敬子

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.5, pp.894-899, 2018

- 被引用文献数

- 4

<p> 2012年度及び2016年度に行われた日本内科学会と内科系13学会における男女共同参画の実態調査結果を比較した.女性理事のいる学会が5学会から9学会に増加し,女性評議員数も全学会で増加,男女共同参画推進組織のある学会は10学会から13学会となった.評議員,委員会委員,司会・座長の女性の比率がいずれも会員比と同等の学会は2016年度で1学会のみであったのに対し,専門医の女性比率は13学会で会員比とほぼ同等であった.</p>

- 著者

- 鈴木 真ノ介 秋元 祐太朗 石原 学 山口 勝也 亀山 龍平

- 出版者

- 公益社団法人 日本工学教育協会

- 雑誌

- 工学教育研究講演会講演論文集 (ISSN:21898928)

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, pp.466-467, 2019

- 著者

- 岡 奈央子 鈴木 崇 中野 有香 山西 茂喜 宇野 敏彦 大橋 裕一

- 雑誌

- 日本眼科紀要 = Folia ophthalmologica Japonica (ISSN:00155667)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.9, pp.691-694, 2006-09-28

- 著者

- 鈴木 智子 阿久津 聡

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.72-87, 2016-06-30 (Released:2020-04-14)

- 参考文献数

- 84

本論文では,日本でもポピュラーになりつつある共同ブランド戦略について,米国を中心として発展してきた先行研究をレビューしてこれまでの知見を整理した上で,日本における共同ブランド戦略について考察する。先行研究からは,共同ブランドは,親ブランドの高い一致あるいは適度に不一致のものが高く評価されることが明らかになっている。このことは日本人においても同様だが,日本人の場合は,さらに,親ブランドの一致が低い共同ブランドも高く評価される可能性があることが指摘される。また,米国では,適度に不一致な共同ブランドが高く評価されるためには,コミュニケーションによる説明の必要性が挙げられているが,日本では,そうした説明がなくても高く評価される可能性がある。本論文では,文化心理学の知見を援用しつつ,日本と米国ではこうした差がなぜ見られるのかについて説明を試みる。最後に,日本における共同ブランド戦略の実施に向けた提案と今後の研究課題についても述べる。

1 0 0 0 防ダニふとんのダニアレルゲン低減効果に関する研究

- 著者

- 松木 秀明 中村 勤 河村 研一 鈴木 太郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.11, pp.1409-1420, 2006

- 参考文献数

- 24

- 被引用文献数

- 4

【目的】布団につくダニアレルゲン対策として作製された防ダニふとんのアレルゲン低減効果を調査するため,ヤケヒョウヒダニアレルゲン(Der p.1)およびコナヒョウヒダニのアレルゲン(Der f.1)測定および血中の特異的IgE抗体の測定を行った.【方法】防ダニふとんは超高密度織物(まどろみ)を側生地に用いた布団およびフェノール系高分子薬剤処理を施こした超高密度織物を側生地に用いた布団(まどろみ+アレルバスター)を用いた.被験者を一般的な羊毛布団,まどろみ布団,まどろみ+アレルバスター布団試用群の3群に分類し,11カ月使用させた.【結果】ダニ抗原量(Der p.1+f.1)では11カ月の防ダニふとん使用でまどろみふとん試用群は,羊毛布団試用群の1/3.8,まどろみ+アレルバスター布団試用群では1/42.0のアレルゲン量であった.またヤケヒョウヒダニ,コナヒョウヒダニおよびハウスダスト1対する特異的IgE抗体の陽性率は46.7%から6.7%に低減した.【結論】以上の結果から,防ダニふとんは羊毛布団に比べ,ダニアレルゲンの低減効果があることが示唆された.

1 0 0 0 IR 教育と福祉の連携課題 : ホームレス障害者の事例から見えるもの

- 著者

- 鈴木 文治

- 出版者

- 田園調布学園大学

- 雑誌

- 田園調布学園大学紀要 = Bulletin of Den-en Chofu University (ISSN:18828205)

- 巻号頁・発行日

- no.7, pp.109-129, 2013-03-25

教育と福祉の連携について様々な取組が行われている。特別支援教育の時代になってからは、特に移行支援の観点からの連携の重要性が指摘されている。学齢期前の児童生徒における地域療育センターから特別支援学校小学部及び小学校特別支援学級への入学段階や、中学校特別支援学級から特別支援学校高等部への進学段階、さらに特別支援学校高等部生徒における学校から社会への卒業段階の課題は、円滑な移行支援のあり方をめぐり、種々のシステムが考案され実施されている。背景にあるものは、特別支援教育の理念と中核となっている個別のニーズへの対応であり、移行支援が単なる引き継ぎではなく、新たな段階を大きな混乱なく乗り越えていくための方策が、福祉と教育の重要な連携課題と見られるようになっている。 例えば、地域療育センターから特別支援学校小学部への入学については、環境の変化に適応することに困難性のある児童が、新しい学校という環境にソフトランディングできるために、入学前の状況を特別支援学校教員が見学し、指導場面の環境を把握し、構造化のための視覚支援カードの共有化を図る等の取組が行われている。また、学校から社会への移行支援に関しては、高等部での教育全体を通して、実際の社会生活をする上で必要な事柄について身につけるための指導が行われている。とりわけ、移行支援教育の鍵となっている、①職業訓練、②自立生活、③余暇活動、④コミュニティ参加、等が教育目標に掲げられ、特例子会社の担当者が職業アドバイザーになって、作業学習を企業の観点から助言を行い、作業所での校外実習の結果を学校の担任に詳しく伝えて、自立活動への助言をする等、実社会と学校との連携が機密に行われるようになっている。 これらは、福祉(家庭)から学校へ、また学校から社会への移行支援教育として、障害のある児童生徒のライフステージでの大きなステップを、スムーズに移行できることのために設定されているものである。 だが、このような移行支援がスムーズに行われず、寄るべき絆からドロップアウトする障害者がいる。ホームレス障害者たちである。なぜ彼らが家庭や施設、会社等から落ちていってしまうのか、社会のセイフティーネットからこぼれ落ちてホームレスになってしまうのか。本論では具体的な事例に基づいて、この点について探ってみたい。 なお、筆者は川崎市南部にある教会の牧師として、20年にわたってホームレス支援活動に取り組んできた。そこで出会った人たちの中から、障害者と思われる人々との関わりの中で知り得た様々な情報をもとに、教育と福祉の連携課題を探る。

- 著者

- 鈴木 文治

- 出版者

- 田園調布学園大学

- 雑誌

- 田園調布学園大学紀要 = Bulletin of Den-en Chofu University (ISSN:18828205)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.37-65, 2018-03

キリスト教におけるインクルージョン研究の第三弾として,ルカ神学の「貧しき者」を取り上げる。ルカは医師であり,ギリシャ人である。医師という客観的・科学的に対象を分析する視点があり,また,彼の生きた時代の重圧の中で人々の苦しみに直接手を触れる場面を多く体験した人物である。彼の語る福音書には,同じ出来事を記した共観福音書と比較すれば,ルカの視点の特徴が明確になっている。それは,事柄を何か精神主義的なものに解釈したり,時代的・政治的背景に配慮するような記述の傾向は少なく,事実を事実として捉えようとする意図が浮かび上がってくる。ギリシャ人であること,すなわち異邦人としての視点からは,ローマ帝国の圧政に苦しむユダヤ人とは一歩距離を置いた位置に立ち,政治的状況からの影響もあまり受けていない。このことが,事実を事実として把握する論調になっている。最も分かりやすい例は,マタイとの比較である。マタイは,「心の貧しい者」と記すのに対して,ルカは端的に「貧しい者」と表している。これはマタイが単純な貧しさではなく,心の貧しさ,精神の貧しさに触れていることは,マタイの持つ精神化,内面化の傾向の強さと同時に,ローマ帝国の植民地であるユダヤの置かれている政治的な状況を念頭にした表現であることが理解できる。すなわち,ローマ帝国の植民地政策の最大の関心事は,ローマへの反逆,抵抗運動を封じ込めることにある。貧しい者それ自体がローマ帝国への反逆分子となりうる可能性を持った人々ということになる。そのまま貧しき者という表現は,ローマ帝国への潜在的反逆者を意図すると考えられる恐れがあり,「心の貧しき者」という精神主義的表現を用いざるを得なかったと考えられる。ルカは自身が見聞きする事柄を直截に述べている。「貧しい者」,「今飢え渇いている者」,「今泣いている者」という,まさにルカの目の前にいる人々の「生の姿」を描くことによって,人間存在を描き出していて,臨在感のある言葉になっている。当然,彼らの前に立つキリストの言動も臨場感の迫る活き活きとした姿に描かれている。それが,ルカ神学の特徴である。では,ルカはこのような「貧しい者」をどのような視点から描いているのか。それはユダヤ教の時代の貧しい者の理解とは,どう異なっているのか。さらに,今日のインクルージョンの観点から,ルカの描く「貧しい者」の理解を探るのが本論の趣旨である。同時に,聖書における「貧しさ」の問題は,正に今日的世界的な課題となっていることを踏まえて,今日の「貧しさ」の意味と,その救済について触れてみたい。それは,論者が,現代の貧困の象徴であるであると考えられるホームレスの支援活動に,25 年間関わってきたことと関係している。そこで知らされる現代の貧困の課題と,ルカ神学の貧困の課題との対比を試み,インクルージョンのあり方に迫りたい。

専門的知識は,私たちの社会の中で重要な役割を果たしています.これは科学に限らず,経済学や法学,哲学や芸術学など,人文社会科学と呼ばれる分野の知識にも当てはまります.しかし,これまで科学については,その専門的知識の性質や限界がよく研究されてきたのですが,人文社会科学と呼ばれる分野の知識については,殆ど研究がありませんでした.そこで,人文社会科学の専門的知識についても,科学の専門的知識とどのような点で同じ性質を持ち,どのような点で異なる性質を持つのかを調べます.これによって,私たちが様々な判断をするときに,人文社会科学の専門的知識をどうやったらより有効に活用できるかを明らかにしたいと思います.

- 著者

- 鈴木 智子 竹村 幸祐

- 出版者

- 日本マーケティング学会

- 雑誌

- マーケティングジャーナル (ISSN:03897265)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.3, pp.108-126, 2014-01-15 (Released:2020-11-13)

- 参考文献数

- 33

サービス業のグローバル化が進んでいる。複数の国で事業を行う際,グローバリゼーション戦略とローカリゼーション戦略といった二つの選択肢がある。これまでに米国を中心に発展してきたブランド・マネジメント論では,どちらかといえばグローバリゼーション戦略が推奨されてきた。これに対し,本研究では,グローバリゼーション戦略の有効性について再考を試みる。グローバリゼーション戦略を推奨する研究者の主張からは,「一貫性」がキーワードとして浮上する。しかし,一貫性を選好する傾向には文化差があり,ある文化圏の人々は一貫性を重視するが,別の文化圏の人々は変化や矛盾に対して寛容であることが指摘されている。前者ではブランド・イメージに一貫性が欠如していると,そのブランドに対する評価が下がる可能性があるが,後者ではブランド評価が下がるとは限らない。本論文ではこのことについて,ユニバーサル・スタジオを事例として取り上げつつ,考察する。

1 0 0 0 IR 全日本柔道強化選手の意識調査からみる、国士舘大学柔道部の今後の指導方針への一考察

- 著者

- 吉永 慎也 鈴木 桂治 田中 力 佐藤 雄哉 横沢 翔平 古田 仁志 和田 貴広 田中 力 鈴木 桂治 亀山 歩

- 出版者

- 国士舘大学体育学部附属体育研究所

- 雑誌

- 国士舘大学体育研究所報 = The annual reports of health, physical education and sport science (ISSN:03892247)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.83-89, 2019

プロジェクト研究課題:アスリートの競技能力と生理学的応答の関係における多角的評価プロジェクト研究の概要:本プロジェクトでは、大学生世代のアスリートを対象として、①各競技種目に求められる運動強度を生理学的指標を用いて定量化すること、②運動負荷試験を実施し各競技及び性に応じたトレーニング強度について検討した。本年度は、夏季、冬季の記録系種目における大学生アスリートの最大及び最大下運動能力を定量化し、各種目の至適トレーニング強度を横断的に比較した。本報では、その成果について報告する。

1 0 0 0 OA 高齢者における脳由来神経栄養因子の加齢変化と認知機能との関係

- 著者

- 島田 裕之 牧迫 飛雄馬 土井 剛彦 吉田 大輔 堤本 広大 阿南 祐也 上村 一貴 伊藤 忠 朴 眩泰 李 相侖 鈴木 隆雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本理学療法士協会

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.48101181, 2013 (Released:2013-06-20)

【はじめに、目的】脳由来神経栄養因子(brain-derived neurotrophic factor: BDNF)は、標的細胞表面上にある特異的受容体TrkBに結合し、神経細胞の発生、成長、修復に作用し、学習や記憶において重要な働きをする神経系の液性蛋白質である。BDNFの発現量はうつ病やアルツハイマー病患者において減少し、運動により増加することが明らかとなっている。血清BDNFは主に脳におけるBDNF発現を反映していると考えられているが、その役割や意義は明らかとされていない。この役割を明らかにすることで、理学療法における運動療法が脳機能を向上させる機序をBDNFから説明することが可能となる。本研究では、高齢者を対象に血清BDNFを測定し、その加齢変化や認知機能との関連を検討し、血清BDNFが果たす役割を検討した。【方法】分析に用いたデータは、国立長寿医療研究センターが2011 年8 月〜2012 年2 月に実施した高齢者健康増進のための大府研究(OSHPE)によるものである。全対象者は5,104 名であり、BDNFの測定が可能であった対象者は5,021 名であった。アルツハイマー病、うつ病、パーキンソン病、脳卒中の既往歴を有する者、要介護認定を受けていた者、基本的日常生活動作が自立していない者を除外した65 歳以上の地域在住高齢者4,539 名(平均年齢71.9 ± 5.4 歳、女性2,313 名、男性2,226名)を分析対象とした。血清BDNFは−80 度にて冷凍保存後ELISA法により2 回測定し、平均値を代表値とした。認知機能検査はNCGG-FATを用いて実施した。記憶検査として単語の遅延再生と物語の遅延再認、遂行機能として改訂版trail making test B(TMT)とsymbol digit substitution task(SDST)を測定した。分析は、5 歳階級毎に対象者を分割し年代間のBDNFの差を一元配置分散分析および多重比較検定にて比較した。BDNFと認知機能検査の関連を検討するため、認知機能低下の有無で対象者を分類し、t検定にてBDNFを比較した。認知機能の低下は、年代別平均値から1.5 標準偏差を除した値をカットポイントとした。また、認知機能に影響する年齢、性別、教育年数を含んだ多重ロジスティック回帰分析を実施した。従属変数は認知機能低下の有無とし、独立変数は年齢、性別、教育年数、BDNFとした。BDNFはピコ単位での微量測定値であったため4 分位でカテゴリ化して分析を実施した。【倫理的配慮、説明と同意】本研究は国立長寿医療研究センターの倫理・利益相反委員会の承認を得た上で、ヘルシンキ宣言を遵守して実施した。対象者には本研究の主旨・目的を説明し、書面にて同意を得た。【結果】年齢階級別のBDNF(平均 ± 標準誤差)は、65 〜69 歳が21.8 ± 0.1 ng / ml、70 〜74 歳が20.9 ± 0.1 ng / ml、75 〜79 歳が20.5 ± 0.2 ng / ml、80 歳以上が19.6 ± 0.3 ng / mlとなり、加齢とともに有意な低下を認めた(F = 24.8, p < 0.01)。多重比較検定の結果、70 〜74 歳と75 〜79 歳間以外の比較では、すべて有意差を認めた。認知機能低下の有無によるBDNFの比較では、単語再生、TMT、SDST(すべてp < 0.01)において有意に認知機能低下者のBDNFが低値を示した。多重ロジスティック回帰分析では、BDNFはSDSTと有意なトレンドを認め(p < 0.01)、Q(4 24,400 pg / ml)に対してQ(1 17,400 pg / ml)のSDST低下に対するオッズ比は1.6(95%信頼区間: 1.2-2.2, p < 0.01)であった。その他の項目に有意差は認められなかった。【考察】PhillipsらはBDNFmRNAがアルツハイマー病患者の海馬において減少していることを明らかとし、BDNFの減少が病態成立に対して何らかの役割を持つと報告した。運動の実施は海馬におけるBDNFやTrkB受容体の発現量を上昇させることが明らかにされている。また、Eriksonらは1 年間の有酸素運動が海馬の容量を増加させ、その変化量と血中BDNFは正の相関をすることを明らかにした。しかし、血中BDNFの研究は少なく、加齢変化や認知機能との関連性は十分明らかとされていなかった。本研究の結果から、血清BDNFは加齢とともに低下を示し、各種認知機能低下との関連を認めた。とくにSDSTとは、年齢、性別、教育年数と独立して関連を認めたため、記憶以外の機能に関してBDNFが何らかの役割を持つのかもしれない。今後は介入前後のBDNFの変化と各種認知機能の変化との関連を検討する必要がある。【理学療法学研究としての意義】今後の日本の後期高齢者数の増大は、認知症者の増大を引き起こし、その根治的治療法がない現時点において、運動による予防対策は重要である。理学療法士は、その対策の中核的存在になるべきであり、運動と脳機能改善に関連する知見を集積することは理学療法にとって重要な役割を持つといえる。

1 0 0 0 手形法・小切手法講座

- 著者

- 鈴木竹雄, 大隅健一郎 編

- 出版者

- 有斐閣

- 巻号頁・発行日

- vol.第2 (振出), 1965