1 0 0 0 OA プロトタイピング主導のデザインプロセス : デジタル時代の工業デザインに関する研究(6)

- 著者

- 斎藤 共永

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.55-62, 2002-05-31 (Released:2017-07-19)

- 参考文献数

- 14

本稿では、多様な可能性を秘めたデジタル機器のデザインにおいて、イノベィティブなデザイン生成のための方法としてのプロトタイピングについて検討する。プロトタイピングのもつ意味は、次の諸点にまとめられた。1)プロトタイピングの文化はイノベーションの質を決定づける。2)デジタルの価値創造においては、非線形的なプロトタイピングの役割が大きい。3)それは、デジタルの価値が、主に非モノ特性からなることによる。4)プロトタイプからスペックを導くプロトタイピング主導型のプロセスが必要である。5)プロトタイプは、開発過程における共通言語となる。これらを検証するために、企業のデザイン組織において、プロトタイピングがどのように行われているか調査を行った。その結果、技術や社会の変化を考慮に入れて、製品のあるべき姿を描くというプロトタイピングが、企業の開発プロセスや、組織構造などの中に組み込まれており、プロトタイピングが、これからのデザインプロセスとして、有効であるとの認識が定着しつつあることが分かった。

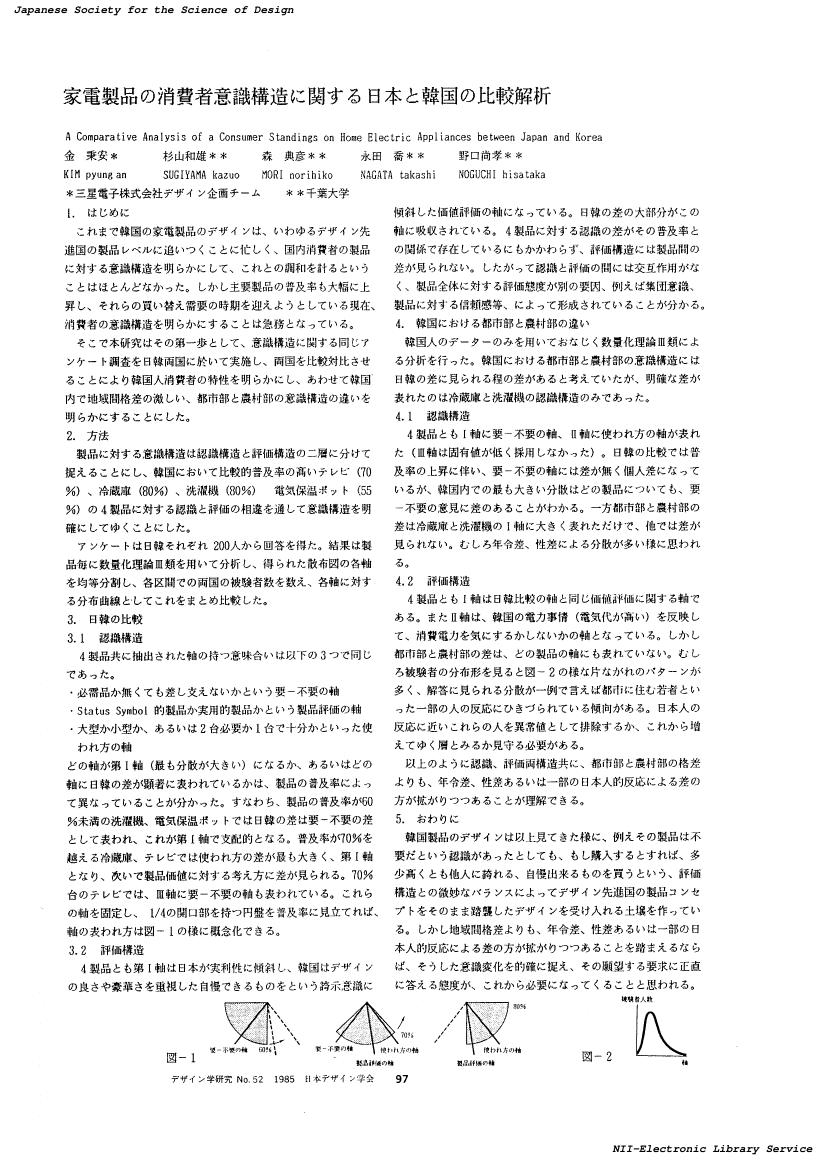

1 0 0 0 OA 家電製品の消費者意識構造に関する日本と韓国の比較解析(第32回研究発表大会)

- 著者

- 金 秉安 杉山 和雄 森 典彦 永田 喬 野口 尚孝

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.1985, no.52, pp.97, 1985-10-12 (Released:2017-07-25)

1 0 0 0 展示会の基本構造 : 展示会計画に関する研究(1)

- 著者

- 寺澤 勉

- 出版者

- 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.79-86, 1996-05-31

- 被引用文献数

- 3

展示会は,現代のマスメディアにおいて参加型のメディアとして重視されている。とはいえ,これまでの展示会計画は,経験をもとにした手法ですすめられ,展示会を構造的にとらえた本格的な計画方法論は存在していない。本報はこうした現状を打開し,実用的な展示会計画法を追求する第一歩として,展示会の基本的構造の解明を,次のようにすすめた。1)マスメディアとしての展示特性を明らかにして,展示(ディスプレイ)と展示会(エキシビション)を定義づけた。2)ライヴコミュニケーションメディアとも言えるくくりの中でディスプレイ,広義のエキジビション,展示会(狭義のエキジビション)を位置づけ,展示メディアを分類した。3)展示会に関する既往研究を調べ,参加型の双方向情報伝達としての展示計画研究の必要性を明らかにした。4)これらの検討をもとに「展示会の基本構造」を設定し,これからの展示会計画システムの構築のためのガイドラインを明らかにした。

1 0 0 0 禁令にみられるデザイン思潮 : 徳川禁令の考察III

- 著者

- 宮内 哲

- 出版者

- 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.1967, no.6, pp.35-36, 1967

1 0 0 0 象徴としての武具 : 禁令にみられるデザイン思潮

- 著者

- 宮内 [サトシ]

- 出版者

- 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.1971, no.13, pp.15-24, 1971

The products that people have manufactured, in their original intention, have two elements, One of them, that is, is the physical use value and the other is the semantic of symbolization. In this study of armour, I searched a series of the semantic of symbolization, the structure and the process In the second place, I have tried out the relativity between the use value and the symbolization. The swords, which have acted a host of life and death, have brought people to the supernatural impression on them. At first, people recognized that swords were symbolic of life. And then they regarded them as the symbolization of God who give life. In the fioal stage, swords were God itself, they concluded. From time immemorial, it is why people have substituted the imitations of the practical swords, In the second place, people took swords into consideration in its actionary elements as weapons fighting against harmfed devils, so them people considered them to be sym- bolic of the courage or righteousness. The possibility and credibility of the swords that people were dependent upon their whole life were put in the same line with their individual lives in value. Under the condition of the swords guaranteing their own creditability, the possibility of educing it were open only to the trainning in its skill of the users. This fact led the users to the spiritual intercourse, extremely close and dense. In consequence, many a well-knewn sword-makers came into existence, while the users used it as their own souls, put a deep meaning onit. The people sculptured in sword the constellation or the cloudings that they believed to keep its owner from devils. Swords were considered to give people the happiness and lonevity, without being confined merely to the original function to be a weapon. Sword, enshrined such meaning, often were dedicated to God. In case of Samurais, warriors in the fuedal periods, aii that they prayed were the luck in the war and the security of the country. The weapons necessities of Samurais dependent upon their lives, were loved to be gorgeous, only because Samurais wanted to be with a victory much more glorified, in the bloody scene. To be gorgeous and to be practical were always incompatible. Toward the end of 16 th century, Hideyoshi banned the farmers' possession of weapons Since them, these tools, whicht distinguished the beened from the permitted, became the status symbol, of cast system of men all ranks and classes. The practibility were all the more esteemed because the military tools were cruel. And at that same time, they had been made use with a deep significance. They give us good examples from the stand-point of our understanding the interrelation between human-beings and tools, and the use value of tools and the symbolization.

- 著者

- 崔 智英 源田 悦夫

- 出版者

- 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究. 研究発表大会概要集 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- no.56, pp.274-275, 2009-06-20

This research attempts to reproduce the Apsara dance, which is depicted in the beautiful Angkor Wat temple relief engravings, by digitally recording an Apsara dancer. In order to better understand the characteristic body movements of Apsara dance, the mechanisms of the body movements (the range of joint movement, the dancer's center of gravity movement, floor reaction force and point of action) were analyzed. Visualization of the dance was conducted with three-dimensional computer graphics (3DCG).

- 著者

- 吉松 孝 池田 美奈子

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.3, pp.3_25-3_34, 2022-01-31 (Released:2022-02-05)

- 参考文献数

- 16

日本人被験者の米国と中国のシットコムに対する面白さの認識にどのような違いが生まれるのかを明らかにする。質問紙を用いて調査を行い、データ分析からどこに違いが生まれるのかについて可視化し、内容分析からなぜそのような違いが生まれたのかについて考察を行った.また,面白さを高く認識できた箇所と、面白さをほとんど認識できなかった箇所を抽出し、テキストの内容や感想から理由や背景を探った。 その結果、日本人被験者は、米国と中国シットコムを比較して、米国シットコムの方に面白さを高く認識し、また、面白さを高く認識できるラフ・トラックの挿入ポイントも米国作品の方が多かった。また、被験者は米国シットコムに対し、テンポが良い、下品、友人間の会話が多いという印象や感想を持ち、中国シットコムに対し、分かりにくい、動作が面白い、家族間の会話が多いという印象や感想を持つことが分かった。

- 著者

- 池田 稔 大澤 隆男 熊谷 健太 古谷 純

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.3_29-3_38, 2021-01-31 (Released:2021-02-20)

- 参考文献数

- 4

本稿は,日立製作所が2005年から2007年に実施した,多様な製品群を対象としたデザイン言語開発の枠組みについて述べるものである。そのプロセスや成果について具体的な実施例を示しながら報告することで,その有用性と展開の可能性について考察するものである。ここで扱うデザイン言語とは、製品の色彩や造形の表現を対象とする。 デザイン言語開発の枠組みは,大きく3つの活動から成っている。一つ目は、複数のデザイン言語開発を、一貫した考え方に基づいて行うためのデザインフィロソフィーの設定である。二つ目は、ユーザーの視点に基づいた製品カテゴリーの再分類である。三つ目は、前述2つの活動を踏まえた、具体的なデザイン言語の開発である。これらの活動をまとめ、デザイン言語開発の枠組みとした。本報告では、この枠組みについて詳しく述べるとともに、実際にそれを活用して行った生活家電製品とATMのデザイン開発の事例を紹介する。

- 著者

- 高橋 靖 長谷川 桂介 杉山 和雄 渡辺 誠

- 出版者

- 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.1, pp.15-24, 2000

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

本研究は映画における物語の構造を簡潔に表現し, タイトルや内容の検索, ブラウジング, 編集, 要約等に活用するために, 映画における物語の意味的単位であるシーンを複雑化・解決化の尺度で評価するセマンティックスコア法を提案した。5ジャンル15タイトルのセマンティックグラフの解析から重要シーン抽出の手がかりが得られ, またジャンル別にグラフを特徴づける4つの特徴関数, すなわち最高シーン率, 最終複雑度率, 平均シーン秒数, フラクタル次元が導かれた。これよりジャンルのグラフの型が次のように定められた。アクションタイプ「右上がり型」ドラマタイプ「山型」コメディタイプ「台地型」ラブストーリータイプ「右寄り山型」ファンタジータイプ「連峰型」さらに, 4つの特徴関数を用いたジャンルの判別分析によって15タイトルの映画が効果的に判別され, 映画の構造記述におけるセマンティックスコア法の有効性が示された。

- 著者

- 高橋 靖 長谷川 桂介 杉山 和雄 渡辺 誠

- 出版者

- 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.6, pp.57-66, 2000-03-31

- 被引用文献数

- 9

本研究は映画における物語の構造を簡潔に表現し, タイトルや内容の検索, ブラウジング, 編集, 要約等に活用するために, 映画における物語の意味的単位であるシーンを複雑化・解決化の尺度で評価するセマンティックスコア法を提案した。5ジャンル15タイトルのセマンティックグラフの解析から重要シーン抽出の手がかりが得られ, またジャンル別にグラフを特徴づける4つの特徴関数, すなわち最高シーン率, 最終複雑度率, 平均シーン秒数, フラクタル次元が導かれた。これよりジャンルのグラフの型が次のように定められた。アクションタイプ「右上がり型」ドラマタイプ「山型」コメディタイプ「台地型」ラブストーリータイプ「右寄り山型」ファンタジータイプ「連峰型」さらに, 4つの特徴関数を用いたジャンルの判別分析によって15タイトルの映画が効果的に判別され, 映画の構造記述におけるセマンティックスコア法の有効性が示された。

- 著者

- Warrunthorn Kittiwongsunthorn Katsuhiko Kushi Aleksandar Kovac

- 出版者

- Japanese Society for the Science of Design

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.61, no.3, pp.3_7-3_14, 2014-09-30 (Released:2015-01-23)

- 参考文献数

- 38

Both internal and external factors are contributing to the complexity of the driving environment. Traffic conditions, sophisticated car management systems, ubiquitous communication devices, and so on demand increased levels of visual and cognitive attention from drivers. Despite this, modern in-car information displays increasingly more and more information. As a result, the displays are cluttered and distracting, negatively influencing the driving performance. To address these distractions, this research investigates the potential of displaying and delivering information in driver's peripheral vision via peripheral vision interface in a driving environment. Experimental findings suggest some benefits of implementation of such an information interface. However, the driver's perception of information presented by a peripheral vision interface is reduced due to cognitive load and optic flow generated while driving. The driver's perception varies depending on type of visual stimuli used to display information. The results are discussed and possible further developments are proposed.

1 0 0 0 OA 患者向け治験説明文書の改善に向けたビジュアルデザインの要件

- 著者

- 岩藤 百香 松本 正富 青木 陸祐

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.3_57-3_64, 2021-01-31 (Released:2021-02-20)

- 参考文献数

- 17

本研究は,治験のインフォームド・コンセント用説明文書が患者に与える印象に着目し,文書の改善に有用なビジュアルデザインの要件を抽出することを目的とした.先に,比較対象として一般的に用いられる様式の文書(一般モデル)と,同じ内容で言語による情報の質や量を保持しつつ,効率よい情報伝達の指針「ミニマム・エッセンシャルズ(可視性・注視性・記憶性・的確性・造形性・時代性)」に即したデザイン操作を行った文書(デザインモデル)を作成した.両モデルに対する印象評価の比較では,デザインモデルの満足度は高く,明るさ・暖かさ・にぎやかさなど精神を高揚させる印象尺度の評価に効果が認められた.また,新たに文書の印象を構成する「楽観性・親近性・明朗性」などの情動的な心因因子が把握され,患者の心を慰撫するビジュアルデザイン要素による心理的支援を行うことの有効性が認められた.

- 著者

- Sonya S. KWAK Myung Suk KIM

- 出版者

- Japanese Society for the Science of Design

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.1, pp.91-100, 2008-05-31 (Released:2017-07-19)

The objective of this study is to develop a triad problem-solving model of design with a controllable determinization level which satisfies both analytic and synthetic aspects of design activities. Rooted on the problem-solution duality model, a goal-oriented triad problem-solving model, which is based on the triad relationship among a problem, a solution, and a goal, is constructed. The goal area is distinguished from the solution area. The concept of determinization which is the process of transforming the indeterminate solution area into the quasi-determinate2 goal area is established. The determinization level controls the portion between discovery and invention. The triad problem-solving model of design with a controllable determinization level is applicable to all types of design activities with diverse conditions.

1 0 0 0 OA 家電メーカーにみるデザイン決定プロセス

- 著者

- 杉山 和碓 金 哲浩 小野 健太 渡辺 誠

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.6, pp.11-18, 1999-03-31 (Released:2017-07-21)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 1

デザイン決定プロセスはその企業の状況, 体質などによって異なる。その中で本研究ではデザイン決定プロセスに影響を与えると思われる要素の一つとして組織体系(企業におけるデザイン機能の組織的な位置)を取り上げ, 各企業におけるデザイン決定プロセスと組織体系との関係を明らかにし, 効率的なデザイン決定プロセスを行うための方向性を示すことを目的とした。そして, 各社のプロセスの現状を把握するために調査を行い, 各社のデザイン決定プロセスと組織体系を分類し, 比較を行った。その結果, デザイン決定プロセスの効率化においては, 事業部内デザイン組織の方が, 企業内独立デザイン組織に比べて効率的なプロセスをとっていることが分かった。しかし, 企業内独立デザイン組織であっても, 情報・知識の共有, 思考様式の統一を図るための工夫, 努力をすることによリ, 効率的なプロセスをとることは可能であることもわかった。

- 著者

- 稲坂 晃義 八馬 智 石塚 明夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.1_39-1_48, 2020-07-31 (Released:2020-08-10)

- 参考文献数

- 7

デザインの導入基礎教育を対象に,指導者が求める到達目標を明示した「振り返りシート」を用いて,学習者の自己評価により理解・習熟度を自身で把握し,指導者の評価との関係性を明らかにする.またその結果を用いて授業プログラムおよび指導方法等を検討するための示唆を得ることを目的とする.受講者の各課題に対するの理解・習熟度の自己評価,ならびに授業運営側の各課題の設定レベルの適性度の把握と今後の授業進行の調整や課題導出を目的としてICE モデルルーブリックを応用した「振り返り」シートを作成し導入した.因子分析とクラスター分析によって,学習者と指導者の各評価間の差異を明らかにした.学習者本人が自身の理解度を把握することに留まらず,指導者の指導内容の評価にも利用することができる.また多年度にわたりその結果の推移を見ると,各年度の学習者の傾向の違いがあるが,学習者の自己評価と指導者の評価の間の差異が年度を経るごとに小さくなる傾向があり,指導内容の変更や改善が一定の学習効果の向上に寄与することが分かった.

- 著者

- 小松 亜紀子

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.5, pp.21-26, 2006-01-31 (Released:2017-07-19)

- 参考文献数

- 16

- 被引用文献数

- 1

本研究では,大学生へのアンケート調査により観測したデータについて構造方程式モデルによる分析を行った。これにより,身近な工業製品における製品スタイル選択を通じて実現される「成果要因(共通性,不安,評価)」を媒介変数とし,「自分らしさ」に関連する「自己認識要因(相互協調的自己観,自尊感情)」が「流行志向」に及ぼす影響について,因果モデルを構築した。このモデルにより,「相互協調的自己観」の強い傾向と,「自尊感情」が強い傾向は,製品スタイルにおける流行を生じる上で,相補的な関係にあることを明らかにした。また,「相互協調的自己観」の傾向が強い場合は「自分らしさ」の定義を他者動向に依存し,「自尊感情」の傾向が強い場合は他者から選択結果についての評価を得て自己実現を図るため,それぞれ「自分らしさ」が結果的に製品スタイル選択における流行と強く結びついているものと考える。以上をふまえると,工業製品の製品スタイルにおける流行採用というかたちで,「自分らしさ」に関する自己認識が反映されているものと考える。

1 0 0 0 OA 製品に対する愛着形成をねらいとした情報提供戦略の提案と検証

- 著者

- 渡邉 萠 中西 美和

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.5, pp.5_49-5_58, 2017-01-31 (Released:2017-03-10)

- 参考文献数

- 41

「『愛着』がある」と表現されるモノは、そのユーザに長きに渡って高い心理的価値をもたらすとして、近年、プロダクトデザインに携わる従事者に注目されている。しかし、人がどのようにモノに対する「愛着」を形成していくのか、また、それを促す方法としてどのような実際的手段があるかは、明らかになっていない。そこで、本研究では、「愛着」の原義が定義される心理学理論に基づき、「愛着」の観点をプロダクトに埋め込むデザイン戦略を提案し、適用したときユーザの「愛着」形成が促されるかどうかを実験的に検証した。まず、心理学理論に基づき、「愛着」を形成する要件を検討し、これをスマートフォンアプリとして実装した。次に、ユーザを、アプリを使用するグループと、使用しないグループの2つに分け、製品に対する「愛着」の変化を、先行研究で明らかにした「愛着」検出指標(脳血液量変化、指突容積脈波)を用いて計測、分析した。その結果、提案したデザイン戦略が、ユーザのモノに対する「愛着」形成の促進において有効である可能性が示唆された。

- 著者

- 範 聖璽 野口 尚孝

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.5, pp.61-68, 2007-01-31 (Released:2017-07-11)

- 参考文献数

- 8

デザインの創造的思考において,デザイン対象が属するカテゴリー(デザインしようとしているものがどのような名前で呼ばれるのか)を考える場合,いかにそのカテゴリーが示す対象の原型(プロトタイプ)のイメージを残しておくか,あるいはいかに新たなイメージを創出するかという視点の置き方によってデザイン対象のとらえかたと表現内容が大きく変わる。本報では,デザイン目標表現(デザイン対象の言語的表現)の相違から来る視点の相違と,デザイン対象のカテゴリーにおけるプロトタイプ・イメージの影響との関係を2つの実験によって確かめ,独創性の高いデザインを生み出すためのデザイン目標表現のあり方についての手がかりを探った。その結果,デザイン対象が属するカテゴリーの認知意味論的な基本レベルより上位のカテゴリーによるデザイン目標を与え,そこからその下位概念として基本レベルでの対象を考えさせるか,意図的にデザイン対象を含む,より大きな文脈でのデザイン目標を与えることにより,独創性のあるデザインを創出させることができることが分かった。

- 著者

- 範 聖璽 野口 尚孝

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.5, pp.53-60, 2007-01-31 (Released:2017-07-11)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

デザイン行為では,通常デザイン要求が言語表現で与えられるが,それを視覚空間的形態イメージに変換する過程がデザイン思考過程であるといえる。デザイン要求を表す目標表現は,デザイン思考における探索空間を限定するといえるが,実際のデザイン行為においては,同じデザイン要求であっても,その解釈の相違によって,結果としての視覚空間的形態表現も異なる。本研究では,「子供用のイスのデザイン」というデザイン要求を学生に課した実験により,その要求を解釈したコンセプトにおける言語表現の概念構造と,それに対応する視覚空間的形態表現との関係を,認知意味論のカテゴリー階層構造という視点からとらえ,デザイン要求の解釈の仕方の違いが形態表現における創造性とどのような関係があるかを確かめた。その結果,与えられたデザイン要求の解釈において,意味空間カテゴリーの中心的な解釈よりも,周縁的解釈の方が,作品の形態表現における新規性が高い傾向があることが分かった。

1 0 0 0 OA 安全色の探索に及ぼす周辺刺激の色と配置の影響

- 著者

- 落合 信寿 佐藤 昌子

- 出版者

- 一般社団法人 日本デザイン学会

- 雑誌

- デザイン学研究 (ISSN:09108173)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.4, pp.85-94, 2002-11-30 (Released:2017-07-19)

- 参考文献数

- 19

本研究は,赤,橙,黄の安全色3色の探索に及ぼす周辺刺激の色とその配置,ならびに背景輝度の影響について検討した。刺激画像は視角40°の広視野に位置された色指標の配列によって構成され,80インチスクリーン上に提示された。妨害指標の色配置は,目標指標と妨害指標間の類似度,妨害指標間の類似度の関係に応じて4種類を設定した。目標指標色,妨害指標数,妨害指標の色配置の関数として反応時間が測定された。その結果,背景輝度が異なっていても,橙は妨害指標数の増加に伴い探索が著しく困難になるが,赤と黄は妨害指標数の影響をほとんど受けないことが明らかとなった。探索に及ぼす色配置の影響は,目標指標と妨害指標間の類似度に依存しており,また安全色によってその影響が異なっていた。すなわち,橙は色配置の影響を著しく受けるが,赤・黄は比較的影響を受けにくいことが明らかになった。これらの結果は,安全色の橙が,周辺環境の視覚刺激によって影響を受けやすい傾向にあることを示唆している。