- 著者

- 加藤 尚嗣

- 出版者

- 日本医療ガス学会

- 雑誌

- Medical Gases (ISSN:24346152)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.1, pp.87-88, 2012 (Released:2019-09-17)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 OA 哲学の根本問題 : 行為の世界

1 0 0 0 OA 人生論十二講

- 著者

- 江原小弥太, 中西伊之助 共著

- 出版者

- 越山堂

- 巻号頁・発行日

- 1925

1 0 0 0 IR アニメーション教育ツールとしてのLive2D活用について

- 著者

- 中川 浩一

- 出版者

- 加計学園倉敷芸術科学大学

- 雑誌

- 倉敷芸術科学大学紀要 (ISSN:13443623)

- 巻号頁・発行日

- no.22, pp.15-21, 2017

1 0 0 0 OA 文部省苦心の傑作

- 著者

- 文教粛正既成同盟会 編

- 出版者

- 文教粛正既成同盟会

- 巻号頁・発行日

- 1937

1 0 0 0 OA 『菩薩地』における「余れるもの」

- 著者

- 本村 耐樹

- 出版者

- 日本印度学仏教学会

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.353-348, 2016-12-20 (Released:2017-10-17)

- 参考文献数

- 6

In the Madhyāntavibhāgabhāṣya, one of the most important texts of the Yogācāra school, it is stated that two things remain as a real existence in the theory of emptiness (śūnyatā): “unreal notion” (abhūtaparikalpa) and “emptiness” (śūnyatā). The understanding of “something remaining” (avaśiṣṭa) in the Yogācāra school has been based on this theory of emptiness in this text. On the other hand, “something remaining” is also discussed in the Bodhisattvabhūmi of the Yogācārabhūmi. This text deals with the “thing itself” (vastu) and “verbal designation” (prajñapti). Many scholars understand that these two things, the “thing itself” and “verbal designation,” remain in the theory of emptiness in this text. However, through an investigation of the usage of the term “self-nature” (svabhāva) in this text, it is possible to conclude that the term “self-nature” means “the ground for the application of the verbal designation” (pravṛttinimitta). In Buddhist thought, the existence of “self-nature” was denied by the Buddha. Therefore, if “self-nature,” which is the ground for the application of the “verbal designation,” does not exist, it is also impossible that “verbal designation” exists as a real existence. Hence, the purpose of this study is to clarify that only the “thing itself” remains, but “verbal designation” does not exist in the Bodhisattvabhūmi.

1 0 0 0 OA 日本語—英語を主とした多国語習得者の失語症の一例

- 著者

- 渡辺 象 上嶋 権兵衛 鈴木 美智代 大塚 照子 中野 清剛

- 出版者

- 日本失語症学会 (現 一般社団法人 日本高次脳機能障害学会)

- 雑誌

- 失語症研究 (ISSN:02859513)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.3, pp.217-223, 1990 (Released:2006-07-06)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 2 3

多国語習得者の失語症の一例を報告した。症例は68歳,女性。9歳より26歳までシンガポールで生活したため英語が堪能となった。 58歳まで貿易会社に勤め,その後自宅で学生に英語を教えており英語を使用する機会は多かったが日常会話は日本語であった。 69歳時,脳梗塞により失語症となった。発症当初,発語は全く認められなかったが,回復するに従って英語が日本語よりも良好な結果を示した。多国語習得者の失語症については,欧米では多くの報告があり,その回復の過程において母国語から回復するというRibotの説,日常語が良好とするPitreの説,感情的要因を重視するMinkowskiの説が有名であるが本例ではこのいずれにも当てはまらず,母国語でもなく日常語でもなく特に感情的要因が強かったとも考えられない英語の方が良好な回復を示し,日本語の失語症と欧米の失語症とは回復の過程において異なる要因が存在する可能性があると考えられた。

1 0 0 0 「絵巻物」の没入型インタラクティブコンテンツ化の現状と課題

- 著者

- 矢野 浩二朗 横山 恵理

- 雑誌

- じんもんこん2018論文集

- 巻号頁・発行日

- no.2018, pp.199-204, 2018-11-24

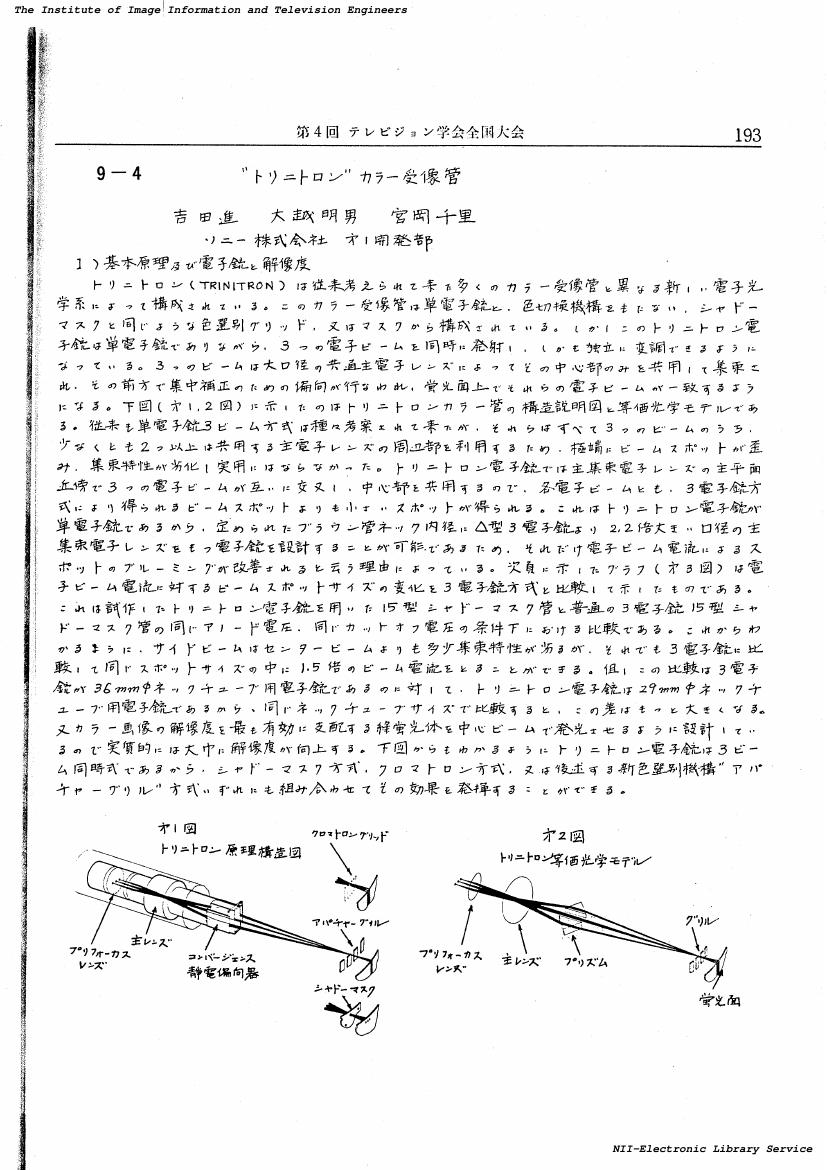

1 0 0 0 OA 9-4 "トリニトロン"カラー受像管

- 著者

- 吉田 進 大越 明男 宮岡 千里

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- テレビジョン学会全国大会講演予稿集 4 (ISSN:24330949)

- 巻号頁・発行日

- pp.193-194, 1968-10-05 (Released:2017-10-02)

1 0 0 0 OA 現代史学大系

- 著者

- 松井等, 大類伸 共編

- 出版者

- 共立社書店

- 巻号頁・発行日

- vol.第五卷, 1932

- 著者

- 川村 信一郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 日本農芸化学会誌 (ISSN:00021407)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.10, pp.749-751, 1958

1 0 0 0 OA エミール : 人生教育

1 0 0 0 OA 青年期における同一性の感覚の構造 多次元自我同一性尺度 (MEIS) の作成

- 著者

- 谷 冬彦

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.3, pp.265-273, 2001-09-30 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 25

- 被引用文献数

- 43 18

本研究の目的は, Erikson理論に基づいて, 第V段階における同一性の感覚を測定する多次元自我同一性尺度 (MEIS) を新たに作成し, 青年期における同一性の感覚の構造を検討することである。Eriksonの記述に基づき,「自己斉一性・連続性」「対自的同一性」「対他的同一性」「心理社会的同一性」の4つの下位概念が設定された。20項目からなるMEISを大学生390名 (18-22歳) に施行し, 因子分析を行ったところ, 4つの下位概念に完全に対応する4因子が得られた。α係数, 再検査信頼性係数, 2時点での因子分析における因子負荷量の一致性係数などの結果から, 高い信頼性が確認された。また, EPSIとの関連から併存的妥当性が確認され, 自尊心尺度, 充実感尺度, 基本的信頼感尺度との関連から構成概念的妥当性 (収束的・弁別的妥当性) が確認された。また, 年齢が高くなるほどMEIS得点が高くなるという結果から, 発達的観点からの構成概念的妥当性も確認された。このように信頼性・妥当性の高い多次元自我同一性尺度 (MEIS) が作成され, 青年期における同一性の感覚は4次元からなる構造であることが示唆された。