1 0 0 0 故藪内敬治郎先生を偲びて

- 著者

- 故藪内敬治郎先生追悼誌編集発刊委員会編

- 出版者

- 正強会

- 巻号頁・発行日

- 1979

1 0 0 0 IR 青果物市場の市場構造分析--神田市場の事例

- 著者

- 菊池 良一

- 出版者

- 明治大学政治経済研究所

- 雑誌

- 政経論叢 (ISSN:03873285)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.3, pp.p371-452, 1987-02

農産物市場、わけても青果物市場は純粋競争市場の典型であるといわれてきた。農産物市場の純粋競争性については、どの標準的経済学教科書にも、明確に述べられており、また農業経済に関する文献でも、農産物市場の分析にあたって純粋競争の理論を適用しているものが多くみうけられる。さらに、市場競争状態を分析する際に、価格理論を応用し、市場構造と売手・買手の市場行動の側面からより一層具体的な分析を行なう産業組織論においても、農産物市場は完全ないし純粋競争市場であると規定されている。たとえば、その代表的一例として、ワイス(L.Weiss)をとりあげてみよう。「農業は、構造的には他のいかなる産業よりも純粋競争にもっとも近い。

- 著者

- 圷 美奈子

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, no.5, pp.98-99, 2010-05-10 (Released:2017-08-01)

- 著者

- 圷 美奈子

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.55, no.5, pp.68-69, 2006-05-10 (Released:2017-08-01)

- 著者

- 圷 美奈子

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.11, pp.99-101, 2005-11-10 (Released:2017-08-01)

1 0 0 0 OA フッ化ジアンミン銀塗布後における乳歯歯面の酸処理効果とレジンの浸入(第1報)

- 著者

- 細矢 由美子

- 出版者

- 一般財団法人 日本小児歯科学会

- 雑誌

- 小児歯科学雑誌 (ISSN:05831199)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.3, pp.651-665, 1985-09-25 (Released:2013-01-18)

- 参考文献数

- 39

38%フッ化ジアンミン銀(サホライド)塗布後の乳歯に対する酸処理効果とレジンの浸入について観察する事を目的に研究を行った。資料としては,口腔内で齲蝕症第2度の乳歯にサホライドを塗布した33例と,抜去もしくは自然脱落した齲蝕症第2度の乳歯に口腔外でサホライドを塗布した24例を用いた。エッチング材,ボンディング材並びに修復用レジンは,Clearfil Bonding System-Fを用いた。軟化象牙質を除去し,エッチングを行ったサホライド塗布後の乳歯象牙質面では,エッチング後においても多くの象牙細管が閉鎖されており,サホライドが塗布されていない場合の齪蝕下乳歯象牙質面には認められなかった,立方体,平行六面体の集合,線維状並びに不定形の構造物などが観察された。口腔内もしくは口腔外でサホライドを塗布した乳歯29例について,象牙細管内へのレジンの浸入状態を観察した結果,塗布後の経過日数と浸入レジンの長さの間には,統計学的に有意な差は認められなかった。サホライド塗布後の齲蝕下乳歯象牙質は,酸処理効果もレジンの浸入状態も健全乳歯象牙質の場合より明らかに劣っており,さらにサホライドが塗布されていない齲蝕下乳歯象牙質よりも劣る傾向が観察された。

1 0 0 0 OA 五言拗律の系譜 -方囘『瀛奎律髄』の「拗字類」を手がかりに-

- 著者

- 丸井 憲

- 出版者

- 早稻田大學中國文學會

- 雑誌

- 中國文學研究 (ISSN:03850919)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.1-17, 2011-12-25

1 0 0 0 OA 形容詞の連用形名詞法について

- 著者

- 林 謙太郎 ハヤシ ケンタロウ Kentarou Hayashi

- 雑誌

- 二松學舍大學論集

- 巻号頁・発行日

- vol.41, pp.95-114, 1998-03-31

1 0 0 0 特別輸送艦鳳翔の歌 : 実録引揚輸送艦物語

- 著者

- 崔 圭皓

- 出版者

- 大阪商業大学商経学会

- 雑誌

- 大阪商業大学論集 (ISSN:02870959)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, no.1, pp.251-264, 2019-05

1 0 0 0 OA 夜叉信仰の背景

- 著者

- 高橋 堯昭

- 出版者

- Japanese Association of Indian and Buddhist Studies

- 雑誌

- 印度學佛教學研究 (ISSN:00194344)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.2, pp.585-591, 1989-03-20 (Released:2010-03-09)

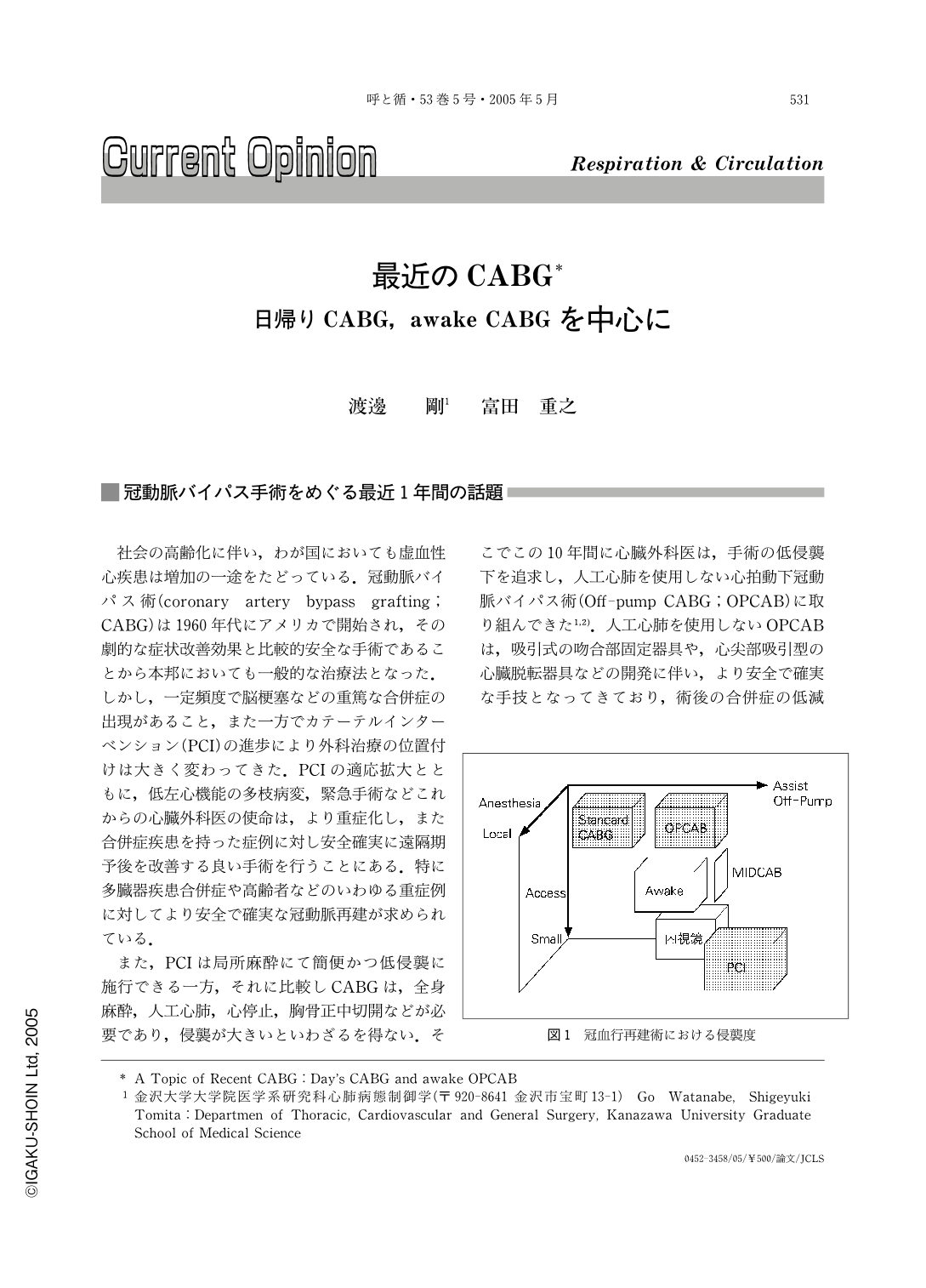

1 0 0 0 最近のCABG―日帰りCABG, awake CABGを中心に

冠動脈バイパス手術をめぐる最近1年間の話題 社会の高齢化に伴い,わが国においても虚血性心疾患は増加の一途をたどっている.冠動脈バイパス術(coronary artery bypass grafting;CABG)は1960年代にアメリカで開始され,その劇的な症状改善効果と比較的安全な手術であることから本邦においても一般的な治療法となった.しかし,一定頻度で脳梗塞などの重篤な合併症の出現があること,また一方でカテーテルインターベンション(PCI)の進歩により外科治療の位置付けは大きく変わってきた.PCIの適応拡大とともに,低左心機能の多枝病変,緊急手術などこれからの心臓外科医の使命は,より重症化し,また合併症疾患を持った症例に対し安全確実に遠隔期予後を改善する良い手術を行うことにある.特に多臓器疾患合併症や高齢者などのいわゆる重症例に対してより安全で確実な冠動脈再建が求められている. また,PCIは局所麻酔にて簡便かつ低侵襲に施行できる一方,それに比較しCABGは,全身麻酔,人工心肺,心停止,胸骨正中切開などが必要であり,侵襲が大きいといわざるを得ない.そこでこの10年間に心臓外科医は,手術の低侵襲下を追求し,人工心肺を使用しない心拍動下冠動脈バイパス術(Off-pump CABG;OPCAB)に取り組んできた1,2).人工心肺を使用しないOPCABは,吸引式の吻合部固定器具や,心尖部吸引型の心臓脱転器具などの開発に伴い,より安全で確実な手技となってきており,術後の合併症の低減や,死亡率低下へつながるとの報告も多くみられるようになった3~5).

1 0 0 0 OA 自称詞の使い分けと自我の発達との関連

- 著者

- 長田瑞恵

- 雑誌

- 日本教育心理学会第61回総会

- 巻号頁・発行日

- 2019-08-29

はじめに 自分の呼称(以下「自称詞」と呼ぶ)は自我の発達を表すものの一つと考えられる (西川,2003)。子どもたちは2歳過ぎから主に自分の愛称(三人称)を名乗って他者との区別を明確にし(西川,2003),3歳頃から三人称で呼ぶのをやめ一人称代名詞を用いるようになる(Wallon,1956/1983)。児童期以降では,相互作用の相手や場面に応じて自称詞の使い分けが行われている。例えば,東京近辺の中高生を対象にした調査では,男子は「オレ」「ぼく」など,女子は「あたし」「わたし」など複数の自称詞を相手に応じて使い分けていた(尾崎,1995)。 このように,自称詞は自我の発達を表すものと捉えられ,その使い分けの変化について若干の研究はあるが,自称詞の使い分けの発達的変化と自我の発達との関連性を直接的に検討した研究はほとんどない。また自称詞には地域性があることも指摘されており,その点も考慮して検討する必要がある。そこで,本研究では,標準語圏,関西方言圏,東北方言圏の高校2年生と大学2年生を対象に,自称詞の使い分けの発達的変化と,自我の3側面(根気我慢・情動抑制・自己主張)の発達との関連について検討を行った。方 法*被験者:標準語圏・東北方言圏・関西方言圏に在住ずる高校2年生と大学2年生(Table 1)。 *材料:インターネットを使用した質問紙法 *手続き:様々な場面を設定して,それぞれで最もよく使用する自称詞を選択してもらった。加えて,自我の発達の指標として自我の3側面(根気我慢・情動抑制・自己主張)に関して役割取得についての理解や認識を問う質問を加えた。結果と考察 自我の3側面(根気我慢・情動抑制・自己主張)を従属変数とした地域(3)×学年(2)×自称詞使い分け有無(2)の反復測定分散分析を行った(Figure 1)。その結果,自我の3側面の主効果(情動抑制>自己主張>根気我慢),使い分け有無の主効果(有群>無群),学年の主効果(大学生>高校生)が示された。また,使い分け有無×学年の交互作用が有意傾向であり,使い分け無群で大学生>高校生の傾向があることが示唆された。 以上の結果から,思春期から青年期にかけては自我の3側面の発達的変化が見られたが,その変化と自称詞を場面に応じて使い分けるか否かが関連することが示唆された。一方で地域差は示されなかった。いずれの地域においても,自称詞の使い分け状況は自我の発達を表す一指標として考えられる可能性が示唆された。しかし,本研究の対象者である高校生と大学生では自称詞の使い分けをしない人数が非常に少なかったために,発達の実相をとらえきれていない可能性があるため,今後の課題として,中学生や小学生を対象とした検討が必要である。付 記 本研究は2016~2018年度科学研究費(基盤研究(C)課題番号16K04267 課題名「自称詞の獲得と使い分けの発達:自己概念と心的用語との関連から」の助成を受けて行われた。

1 0 0 0 家庭血圧 自由行動下血圧の標準値

1 0 0 0 OA 安藤更生によるミイラ研究資料

- 著者

- 椋橋 彩香

- 出版者

- 早稲田大学會津八一記念博物館

- 雑誌

- 早稲田大学會津八一記念博物館研究紀要 (ISSN:13456369)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, pp.11-28, 2020-03-25

1 0 0 0 OA III.宇宙における超電導技術の応用

- 著者

- 村上 正秀

- 出版者

- 一般社団法人 電気学会

- 雑誌

- 電気学会誌 (ISSN:13405551)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, no.4, pp.222-224, 1994-04-20 (Released:2008-04-17)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 OA 協会だより/編集後記

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.10, pp.529-532, 2020-10-01 (Released:2020-10-01)

1 0 0 0 OA INFOSTA Forum (323)

- 著者

- 辻川 剛由

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.10, pp.523, 2020-10-01 (Released:2020-10-01)

- 著者

- 梅谷 智弘

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.10, pp.499-504, 2020-10-01 (Released:2020-10-01)

情報技術を生かしたカスタマーハラスメント対策として,大学図書館遠隔対応ロボットを例にして紹介する。レファレンスカウンター,ヘルプデスクなど専門知識を有する図書館職員が対応する場面においては,利用者への対応が重要な課題となっている。ヘルプデスク対応が行える職員は専門性が高く,書架,書庫や事務所など,受付から離れて業務を遂行することが多くある。そのため,受付は無人になることもあり利用者からの観点では機会損失につながり利便性を損なう。本稿では,現在大学図書館で稼働しているアンドロイド・ロボットを用いた遠隔対応システムを紹介する。長期間の運用実験による評価を通して本システムの有用性,本システム導入にあたっての受容性について述べる。