1 0 0 0 OA 王粲の「七哀詩」と建安詩

- 著者

- 道家,春代

- 出版者

- 広島大学文学部中国中世文学研究会

- 雑誌

- 中国中世文学研究

- 巻号頁・発行日

- no.24, 1993-05-29

1 0 0 0 乳頭刺激の子宮収縮に及ぼす影響について

- 著者

- 我妻 尭 香山 永樹

- 出版者

- 日本産科婦人科学会

- 雑誌

- 日本産科婦人科学会雑誌 (ISSN:03009165)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.5, pp.p733-735, 1983-05

- 著者

- 百合草 真理子

- 出版者

- 名古屋大学大学院文学研究科

- 雑誌

- 名古屋大学人文科学研究 (ISSN:09109803)

- 巻号頁・発行日

- vol.43-44, pp.3-17, 2016-03

1 0 0 0 GMWウィンドウ システム上のアプリケーション構築について

- 著者

- 大谷浩司 角野 宏司 児島 彰 萩谷 昌己 服部 隆志 劉 樹苓 Koji Otani Hiroshi Kakuno Akira Kojima Masami Hagiya Takashi Hatori Shuling Liu ASTEC 立石電機 京都大学 京都大学 慶応大学 京都大学

- 雑誌

- コンピュータソフトウェア (ISSN:02896540)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.1, pp.45-60, 1990

- 被引用文献数

- 2

並列オブジェクト指向パラダイムに従って実現されたウィンドウ・システムであるGMWと,GMW上でのアプリケーション構築法について述べる.UIMSの一般論に基づいて,ウィンドウ・システム上のアプリケーション構築における並列オブジェクト指向パラダイムの重要性,仮想機械サーバ方式の利点等について議論した後,GMWウィンドウ・システムとそのツールキットについて概観する.GMWは,次のような特徴を持った仮想機械サーバ型のウィンドウ・システムである.アプリケーションのユーザ・インターフェース部を実現するために,新たに設計された並列オブジェクト指向言語Gのコンパイラと仮想機械をサーバ内に持っていること.アプリケーション本体とユーザ・インターフェース部の通信を支援するために,並列オブジェクト指向パラダイムに従ったスタブ生成系を提供していること.G言語によって実現されたユーザ・インターフェース開発環境によって,アプリケーション実行時にもユーザ・インターフェースの編集が可能であること.

1 0 0 0 OA 旧約聖書伝道之書 : 一名・至上善の探究

1 0 0 0 IR 明治期の唱歌歌詞における「日本の美」 : 季語とナショナル・アイデンティティ

- 著者

- 佐藤 慶治

- 出版者

- 総合文化学研究所

- 雑誌

- 総合文化学論輯 (ISSN:21890986)

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.35-52, 2015-05-01

1 0 0 0 現代韓国の法・政治構造の転換-日本と韓国の比較共同研究を通じて-

本研究では、民主化以降の現代韓国の法・政治構造の転換を主題とし、日本との比較の中で、韓国側の新進気鋭の法学者を網羅し、3年間の研究を進めてきた。韓国の民主化の転換点を1987年の「6月民主化大抗争」に置いて、盧泰愚政権以降の韓国政治の民主化過程に対応する憲法・刑事法・労働法・行政法・経済法等の変動に関する分析を行い、その過程と到達点、限界などを明らかにした。そこでは、憲法裁判所の役割や国家人権委員会設立過程などで見られるように、司法の権力統制と人権保障機能の段階的強化、司法権の独立および司法制度改革への模索、市民運動の興隆と市民の政治・司法への参加の増大などが認められた。しかし、反面、分断体制からくる制約や権威主義体制の遺産などもあり、国家保安法を存置させている問題も指摘された。3年間の共同研究の経過を下に示す。第1回共同研究(99年4月・ソウル)では、日本側から2本、韓国側から5本の報告がなされた。第2回共同研究(99年10月・京都)では、日本側から3本、韓国側から4本の報告と、園部逸夫氏の記念講演がなされた。第3回共同研究(2000年6月・韓国慶州)では、日本側から4本、韓国側から4本の報告がなされた。第4回共同研究(2000年12月・京都)日本側から1本、韓国側から3本の報告がなされた。第5回共同研究(01年5月・釜山)では、韓国側から3本の報告と、全体の総合討論がなされた。3年間で30本の報告がなされたことになるが、以上の報告のうち、9論文は『立命館大学法学』に翻訳掲載され、全体のなかから選んで、『現代韓国の法・政治構造の転換』として、2002年度に公刊される。

- 著者

- 浅原 有揮 余郷 麻希子 宮川 晋治 鈴木 正彦

- 出版者

- 日本神経学会

- 雑誌

- 臨床神経学 (ISSN:0009918X)

- 巻号頁・発行日

- pp.cn-001396, (Released:2020-09-05)

- 参考文献数

- 23

早期ステロイド・パルス治療後,後療法なしで1年間再発のなかったchronic lymphocytic inflammation with pontine perivascular enhancement responsive to steroids(CLIPPERS)の37歳男性例を報告する.左半身表在覚低下,失調性歩行障害で来院し,橋のT2高信号病変と多発点状造影効果を認めた.第20病日からステロイド・パルス治療を行い寛解後,1年間再発を認めなかった.CLIPPERSは後療法なしでは再発する報告が多く慎重な経過観察を要するが,貴重な症例と考えられ報告した.

1 0 0 0 九州で戦った常陸武士 : 小河益戸行政

- 著者

- 中根 正人

- 出版者

- 國學院大學

- 雑誌

- 國學院雜誌 = The Journal of Kokugakuin University (ISSN:02882051)

- 巻号頁・発行日

- vol.121, no.3, pp.17-28, 2020-03

1 0 0 0 OA ファジィ理論の家電への応用

- 著者

- 若見 昇

- 出版者

- 日本開発工学会

- 雑誌

- 開発工学 (ISSN:13437623)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.38-42, 1993-02-15 (Released:2010-09-09)

- 著者

- ヴィニットポン ルジラット

- 出版者

- 現代風俗研究会東京の会

- 雑誌

- 現代風俗学研究 = Bulletin of Society for Changing Customs in Contemporary Japan (ISSN:2188482X)

- 巻号頁・発行日

- no.16, pp.81-84, 2015

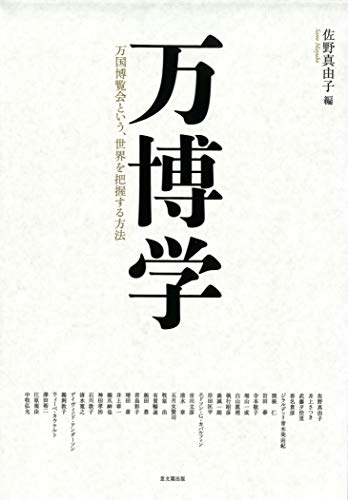

1 0 0 0 万博学 : 万国博覧会という、世界を把握する方法

- 出版者

- 思文閣出版

- 雑誌

- 万博学 : 万国博覧会という、世界を把握する方法

- 巻号頁・発行日

- 2020-08-01

・序説・万国博覧会という、世界を把握する方法 / 佐野真由子・万国博覧会と「ピアノ」の誕生 / 井上さつき ・新興産業としての七宝業と博覧会 : 技芸と技術と近代工芸 / 武藤夕佳里 ・勧農開物翁の幕末・明治 : 田中芳男と博覧会・博物館 / 沓名貴彦 ・万国博覧会とオスマン帝国人の世界観 / ジラルデッリ青木美由紀 ・渋沢栄一と万国博覧会 : パリ万博(1867年)からパナマ太平洋万博(1915年)まで / 関根仁 【BIEの設立と万博の20世紀】・国際博覧会の歴史に博覧会国際事務局(BIE)が果たした役割 / 岩田泰 ・フランスと1928年国際博覧会条約 / 寺本敬子 ・紀元2600年記念日本万博の計画とその周辺 : 1930年代の国際博覧会日本展示をめぐる連続性 / 増山一成・戦時宣伝と写真壁画 : 山端祥玉と1939年ニューヨーク万国博覧会の《躍進日本》を中心に / 白山眞理 ・万博日本館にみる「展示デザイン」の変遷 / 構成・執筆:執行昭彦, 森誠一朗, 岸田匡平 ・ポストコロニアル時代のアイデンティティ・ポリティクスと万国博覧会におけるフィリピン館 : 1958-1992 / エドソン・G・カバルフィン ・[コラム]モントリオールの困惑 : 1967年博の日本館展示問題 / 市川文彦 【特集 1970年大阪万博】・[コラム]大阪万博への飛翔 / 清水章 ・1970年大阪万博の基本理念 : 「万国博を考える会」による草案作成の背景と経緯 / 五月女賢司 ・昭和天皇と万国博覧会 / 牧原出 ・リニアと原爆 : 大阪万博日本館における科学技術展示の生成 / 有賀暢迪 ・大阪万博における企業パビリオンのブループリント / 飯田豊・1970年日本万国博覧会における仏教的造形物の役割 / 君島彩子・1970年キリスト教界における戦後主体性論争 : 大阪万博キリスト教館と万博反対運動 / 増田斎・建築家と万国博覧会 : EXPO'70の黒川紀章から考える / 井上章一 ・1970年日本万国博覧会の先進性と評価をめぐって : 産業技術史の視点から / 橋爪紳也 【世界を映し続ける万博】・《堺屋太一オーラル・ヒストリー 》万博に戦後史を読む : 沖縄海洋博(1975年)を中心に / 聞き手 : 牧原出, 佐野真由子 ・沖縄国際海洋博覧会と沖縄観光 / 神田孝治・展示装飾業からディスプレイ業へ : 大阪万博前後からの展開 / 石川敦子 ・万国博覧会に関する来場経験者の長期記憶 : モントリオール、大阪、バンクーバー、ブリスベン、愛知の万博を題材に / 清水寛之, デイヴィッド・アンダーソン ・[コラム]上海万博の「セルヴィス・ルソー」 : グローバル・アート・ヒストリーへの階梯 / 鵜飼敦子 ・物語作りとデザイン : ミラノ万博 / ウィーベ・カウテルト ・博覧会の「ゆきさき」を考える : 博覧会をつくる現場から / 澤田裕二 ・万博における中国要素(プレゼンス) / 江原規由 ・万国博覧会の遺産としての博物館 : 夢の後始末をめぐって / 中牧弘允・近代博から現代博への運営システム転換1851~2017 : 褒賞制・売却制・展示法に映った<世界> / 市川文彦 あとがき研究会の記録索引(博覧会/人物) 執筆者紹介英文目次

1 0 0 0 OA 吉野川第十堰建設事業の現状と問題点

- 著者

- 武田 真一郎

- 出版者

- 水資源・環境学会

- 雑誌

- 水資源・環境研究 (ISSN:09138277)

- 巻号頁・発行日

- vol.1998, no.11, pp.21-30, 1998-12-25 (Released:2009-04-22)

吉野川第十堰建設事業とは、江戸時代に築かれた現在の第十堰を撤去し、長良川と同様の可動堰を建設するというものである。堰の大きさは長良川河口堰を上回り、徳島県民一人あたり12万円を要する巨大な公共事業である。事業が必要とされる根拠は、せき上げ、老朽化、深掘れという治水上の理由である。しかし、市民団体からは、建設省のせき上げ水位計算は過大であり、実際には水害の危険はないことが指摘されるなど、事業の必要性には疑問が示されている。また、長良川河口堰のように環境や財政に大きな負担をかけることも懸念されている。世論調査の結果では反対意見が53.7%に達しているが、地元の議会は次々と推進決議を行い、建設省の審議委員会も計画を妥当とする意見をまとめた。そこで、徳島市では住民投票によって民意を明らかにするために、住民投票条例の制定を求める直接請求が行われている。

1 0 0 0 わが国における母性看護研究の動向 (1952-1985)

- 著者

- 松岡 恵 小山 真理子 近藤 潤子

- 出版者

- Japan Academy of Nursing Science

- 雑誌

- 日本看護科学会誌 (ISSN:02875330)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.2, pp.33-41, 1988

- 被引用文献数

- 1

日本の母性領域における看護の研究の数, テーマ, 研究方法, 結果の分析方法の動向を明らかにする目的で1952年から1985年までに発表された論文356件を規準に従って分類し分析した. <BR>その結果, 研究数は増加し, 特に教育機関と臨床看護者との共同研究が多いことが明らかになった. 研究の焦点はどの年次も妊産褥婦の身体に関するものが最も多いが1980年以降, 父親, 思春期, 妊産褥婦の心理など様々なテーマを取り上げるようになった. 研究方法は, 1960年までは事例に関する報告が60%以上であったが, 1980年以降は調査研究が60%以上を占めるようになった. データ収集方法はどの年次も既存の記録によるものが最も多く, ついで質問紙によるものが多かった. <BR>今後改善が望まれる点は, 研究課題に関する充分な文献検索, 考察の論理的な記述, 統計的手法の活用などであった.

1 0 0 0 OA 編隊飛行の最適編隊形状と先頭交代方法に関する研究

- 著者

- 河邉 博康

- 出版者

- 一般社団法人 日本航空宇宙学会

- 雑誌

- 日本航空宇宙学会論文集 (ISSN:13446460)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.629, pp.250-256, 2006 (Released:2006-07-20)

- 参考文献数

- 18

The wings formation flight is studied by means of theoretical aerodynamics. Each wing is modeled using the horseshoe vortex. In formation flight each wing flies in an upwash field generated by all other wings of the formation, and consequently its flight power decreases. In V formation flight the wing in a central position has a smaller local flight power reduction, while in U formation flight the local flight power reduction of each wing remains equal. In the case of a long range flight, the optimum shape is not V formation, but U formation flight. It has turned out that the value of a local flight power reduction in V formation flight is equal to that in U formation flight when the leader wing of V formation shifts to the position of a follower wing.

1 0 0 0 IR 高島屋草創期における博覧会の役割--呉服店の近代化をめざして

- 著者

- 藤岡 里圭

- 出版者

- 大阪市立大学経営学会

- 雑誌

- 経営研究 (ISSN:04515986)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.1, pp.249-266, 1999-07

1 0 0 0 IR 日本における百貨店の一系譜--近世呉服商経営とその転化をめぐって

- 著者

- 前田 和利

- 出版者

- 駒澤大学経営研究所

- 雑誌

- 駒大経営研究 (ISSN:03899888)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, no.3, pp.153-173, 1971-03