- 著者

- 芝元 航平

- 出版者

- 上智大学神学会

- 雑誌

- カトリック研究 (ISSN:03873005)

- 巻号頁・発行日

- no.85, pp.73-93, 2016

- 著者

- Mayako Uchida Yasuhiro Mori Kenta Akiba Moena Miyasaka Tatsuya Hirano Hiroaki Ikesue Yuki Yamaguchi Aoi Takano Nami Maegawa Yoshimitsu Shimomura Keiko Hosohata Nobuyuki Muroi Takayuki Ishikawa Tohru Hashida Tsutomu Nakamura

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Biological and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:09186158)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.10, pp.1577-1582, 2020-10-01 (Released:2020-10-01)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 2

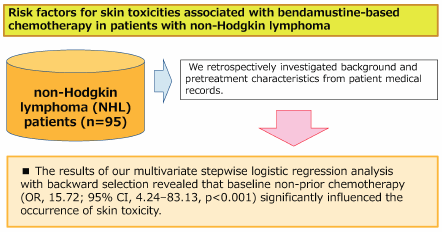

Bendamustine plays an especially important role as a treatment for non-Hodgkin lymphoma (NHL). However, patients administered bendamustine alone or in combination with rituximab (BR) may experience drug-associated skin toxicities that can profoundly impact their health-related QOL through both physical discomfort and psychological distress. Moreover, worsening skin symptoms may lead to dose reduction or termination in the management of cancer chemotherapy. We retrospectively investigated patient backgrounds and pretreatment characteristics from medical records of NHL patients treated with bendamustine alone or BR therapy and identified predictive factors for skin toxicities at the start of chemotherapy. Patients were eligible for the study if they were 20 years older, diagnosed with NHL, and received bendamustine alone or BR therapy at the Department of Hematology, Kobe City Medical Center General Hospital, between April 1, 2011, and March 31, 2018. This study included 95 patients with newly diagnosed or refractory or relapsed NHL. Multivariate stepwise logistic regression analysis with backward selection revealed that baseline non-prior chemotherapy (odds ratio (OR), 15.72; 95% confidence interval (CI), 4.24–83.13, p < 0.001) was a significant factor influencing the occurrence of skin toxicity. Our results demonstrated that non-prior chemotherapy was a significant risk factor for skin toxicities in patients with NHL receiving bendamustine alone or BR therapy. No patient experience serious side effects of grade 3 or higher and that bendamustine is very useful as a first-line treatment.

1 0 0 0 OA 大学キャンパスのバス待ち列の現況と各キャンパスの対策

- 著者

- 司 隆 佐藤 雅明 伊藤 昌毅 厳 網林

- 雑誌

- 研究報告高度交通システムとスマートコミュニティ(ITS) (ISSN:21888965)

- 巻号頁・発行日

- vol.2017-ITS-71, no.18, pp.1-8, 2017-11-08

大学キャンパスへのバスが混雑している地域の分布とその対策について,11 の大学キャンパスにおいて調査した.都市郊外型の大学キャンパスにおいてバス待ちができるキャンパスが点在し,各々列を整備する人を配置して対応するキャンパスが相当数存在した.またバスの時刻表を調べるアプリケーションが実装されている大学も多かったが,バス待ち列に対応するアプリケーションはあまり製作されていない状況であることがわかった.

1 0 0 0 普通文 : 言文一致

- 著者

- 堺利彦 (枯川) 著

- 出版者

- 内外出版協会[ほか]

- 巻号頁・発行日

- 1901

1 0 0 0 OA 遺伝子検出技術の発展 1.遺伝子の電気化学的検出法の開発

- 著者

- 石森 義雄

- 出版者

- 公益社団法人 電気化学会

- 雑誌

- 電気化学および工業物理化学 (ISSN:03669297)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.1, pp.2-7, 1998-01-05 (Released:2019-09-10)

1 0 0 0 IR 近世真宗伝道の一考察 : 東国における大蛇済度譚

- 著者

- 南條 了瑛

- 出版者

- 武蔵野大学仏教文化研究所

- 雑誌

- 武蔵野大学仏教文化研究所紀要 (ISSN:18820107)

- 巻号頁・発行日

- no.34, pp.89-110, 2018

1 0 0 0 IR Yahoo!知恵袋データセットからの流行語抽出

- 著者

- 堺 雄之介 伊東 栄典

- 出版者

- 電気・情報関係学会九州支部

- 雑誌

- 電気・情報関係学会九州支部連合大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.10, pp.586-587, 2019-09-28

大衆の動向が把握できれば商機につながる。そのため,Googleトレンドでは利用者が入力する検索語の傾向が提供されている。またTwiiterに投稿したテキストを分析による流行語分析も行われている。ヤフー社が提供するYahoo!知恵袋では,身近な話題から大きな話題まで自由に質問と回答が行われている。本研究ではYahoo!知恵袋の質問文を対象に,分野毎かつ月毎の流行語の分析を行う。単純な単語の出現頻度による分析に加え,単語の分散表現による類似語抽出からの類似単語集約によるトレンド推移も分析した。

1 0 0 0 OA 風土論と地理学

- 著者

- 小林 茂

- 出版者

- 経済地理学会

- 雑誌

- 経済地理学年報 (ISSN:00045683)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.2, pp.33-44, 1977-09-30 (Released:2017-05-19)

1 0 0 0 IR 「裏日本」再考 ―風土論の観点から―

- 著者

- 小木田 敏彦

- 出版者

- 拓殖大学教職課程運営委員会

- 雑誌

- 拓殖大学教職課程年報 = Annual report on teacher-training course in Takushoku University (ISSN:24344249)

- 巻号頁・発行日

- no.1, pp.61-76, 2018-10-20

欧米が「マルサス的制約」を脱し、「高賃金経済」を実現したのに対して、日本は「低賃金経済」に甘んじていた。この結果、双方で独自の「風土」が生まれた。戦後の所得倍増計画により、日本経済は「低賃金経済」から「高賃金経済」へと転換したが、この転換には地域差があったため、歴史地理学は「裏日本」論を誕生させた。しかし、「高賃金経済」への全国的な転換により「風土」も大きく様変わりした。「低賃金経済」の「風土」の下、日本では「脱落や落伍」を強調する社会ダーウィニズムの物語が浸透した。このため、環境決定論に対する批判は気候的要因を説明因子にしたことのみに向けられ、被説明因子である植民地主義的な空間認識という本質的な問題を共有していた。また、計量地理学的な「空間的拡散」論も「風土」を考察の対象外としつつ、植民地主義的な空間認識を受け継いでいた。「脱落や落伍」という社会ダーウィニズムの物語により、日本の地理学では環境可能論が自然的優位性の議論に矮小化され、自然への働きかけの中で「風土」が形成されることも忘却されるに至った。そして、「裏日本」論も「脱落や落伍」の物語を踏襲することとなった。しかし、新たな「風土」の誕生とともに、「脱落や落伍」の物語は既に現実味を失っている。このため、新たな「裏日本」論が待望されている。

- 著者

- 小木田 敏彦

- 出版者

- 拓殖大学教職課程運営委員会

- 雑誌

- 拓殖大学教職課程年報 = Annual report on teacher-training course in Takushoku University (ISSN:24344249)

- 巻号頁・発行日

- no.2, pp.59-73, 2019-10-20

アメリカの文化人類学者クリフォード・ギアツは、自身の代表的著作のひとつである『インボリューション』の冒頭において、地理学の方法論批判を行っている。批判の矛先は環境決定論や環境可能論のみならず、経済立地論にも及んでおり、その日的は自らが「生態系」と呼ぶ独自の社会システム論的な分析の優位性を論証することにあった。このため、特に環境決定論批判に関しては、日本の人文地理学の見解と大きな隔たりがあった。他方で、フランスの人文地理学者オギュスタン・ベルクは、独自の風土論により環境可能論の可能性を押し広げてきた。ベルク風土論の核心部分は「通態性」という概念にあり、自然と文化、客観と主観、個人と社会という3点における二項対立図式を解体しようとするものであった。この観点から見た場合、ギアツのインボリューション論は近代化論のイデオロギーにより、主観と客観、個人と社会の「通態性」に欠けていた。ギアツとベルクの唯一の接点は自然と文化という二項対立図式における「通態性」にあり、この「通態性」はジャワ島(インドネシア)における棚田の風景美の産物であった。「インボリューション」という概念は、もともと審芙的な文化現象を分析するための概念であった。したがって、この概念を「伝統一近代」という近代化論的な二項対立図式から解放することで、ギアツとベルクの間にある垣根を取り払うことが可能となる。

- 著者

- 加藤 陽子

- 出版者

- 東洋経済新報社

- 雑誌

- 週刊東洋経済 = Weekly toyo keizai (ISSN:09185755)

- 巻号頁・発行日

- no.6680, pp.118-119, 2016-09-10

1 0 0 0 大会講演 昭和戦前期の岐路と日本の選択

- 著者

- 加藤 陽子

- 出版者

- 日本大学史学会

- 雑誌

- 史叢 (ISSN:03869423)

- 巻号頁・発行日

- no.96, pp.1-17, 2017-03

- 著者

- 福岡 愛子

- 出版者

- ピープルズ・プラン研究所 ; 2001-

- 雑誌

- ピープルズ・プラン = People's plan

- 巻号頁・発行日

- no.79, pp.143-145, 2018

- 著者

- 加藤 陽子

- 出版者

- 山川出版社

- 雑誌

- 歴史と地理 (ISSN:13435957)

- 巻号頁・発行日

- no.712, pp.27-33, 2018-03

1 0 0 0 対談 戦争体験を"経験化"する語り (特集 戦争を考える)

- 著者

- 奥泉 光 加藤 陽子

- 出版者

- 集英社

- 雑誌

- すばる (ISSN:03876381)

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.8, pp.118-133, 2019-08

本研究の目的は、ムラービト朝とムワッヒド朝という共にマグリブに興り、アンダルス(イスラーム治世下のイベリア半島)支配を行った外来政権を対象に比較分析を行い、両王朝のアンダルス支配と在地社会におけるその受容の実態を明らかにすることである。その結果、アンダルス史における外来政権の支配の性格やイスラーム世界におけるアンダルスの位置づけについて、一つの展望を示すことを目的としている。平成21年度は、ムラービト朝期のアンダルスのウラマー(イスラーム知識人)の実態と、彼らと王朝の支配の関係を明らかにするため、文献調査と現地調査を中心に行った。文献調査では、史料としてアラビア語年代記、伝記集を用いて研究を進めた。本年度は特に、マグリブ地域の記述に特化した史料を加えて用いることで検討対象地域を広げ、両地域の比較作業を通じてムラービト朝のアンダルス支配の実態解明を目指した。これらの成果としては、邦語、英語で研究会報告を3回行った。他方、文献調査と並行して、スペインのマドリードおよびモロッコのラバトの図書館、文書館において現地調査を行った。これは日本では入手することが出来ない史資料を収集するためや、対象地域における最新の研究動向を把握するために本研究に必要不可欠のものである。また、本研究で対象としているように、ムラービト朝の支配領域は現在のスペイン、モロッコ地域にまたがっていたため、両地域での現地調査が必要である。こうした現地調査では、文献を収集するだけでなく、現地研究者とも直接議論を交わすことで研究の精度を高めると共に、新たな知見を得ることに努め、本研究に大きな進行が見られた。