1 0 0 0 インターネットとカスタマーハラスメント

- 著者

- 田代 光輝

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.10, pp.493-498, 2020-10-01 (Released:2020-10-01)

情報社会となり顧客の情報発信が容易となった。顧客の意見をあつめ商品開発やサービス改善につなげる企業が多くなる一方で,90年代後半の通称:東芝クレーマー事件を転機として,顧客と企業の関係が変化し,ネットは企業にとってリスクの1つとなっている。本稿では,デマの公式を利用して,関心の高さと曖昧さの観点から,過去のネットトラブルの構造を分析する。最近では新型コロナウイルス感染症に関連したトイレットペーパー不足のデマが蔓延したが,「不足はデマである」というニュースが社会全体の関心を高め,デマを余計に流布したという事例がある。また,悪意ある顧客の攻撃があった場合の対応方法などを紹介する。

1 0 0 0 OA 筋力と筋電図

- 著者

- 木村 貞治

- 出版者

- The Society of Physical Therapy Science

- 雑誌

- 理学療法のための運動生理 (ISSN:09127100)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.3, pp.175-187, 1992 (Released:2007-03-29)

- 参考文献数

- 52

- 被引用文献数

- 6 4

筋の時間的・空間的な収縮特性は、表面筋電図学的な解析によってある程度観測することが可能である。しかし、測定から信号処理までの過程における方法論的な手続きに対する配慮が不十分であると、抽出された情報の実際的な利用価値は低いものになってしまう。そこで、本稿では、表面筋電図学的解析に関する基礎的な情報に関して整理した上で、筋収縮力、筋疲労、筋カトレーニングといった筋収縮特性と表面筋電図との関連性に関して概説する。

1 0 0 0 OA 藍染め染色布の消費性能

- 著者

- 杉本 奈那 鈴木 結花 岩﨑 潤子 小林 泰子

- 出版者

- 一般社団法人 日本家政学会

- 雑誌

- 一般社団法人日本家政学会研究発表要旨集 68回大会(2016)

- 巻号頁・発行日

- pp.97, 2016 (Released:2016-08-04)

【目的】 藍染め布は、古くから衣服に使用され、消臭、細菌増殖抑制、虫除け等の効果もあるという。本研究では、衣服として必要な消費性能から、数種の物性と染色堅ろう性、消臭性、抗菌性を選び、検討を行った。【実験方法】 試料布は綿と麻ブロード、染料はインド藍液(田中直染料店)を用い、1回染めと5回染めにより、染色布を調製した。JIS法に基づき、物性は、引張り強度と引裂き強度試験、染色堅ろう度は、摩擦と耐光試験、その他機能性は、検知管法による消臭性とフードスタンプ法による抗菌性試験を行った。【結果と考察】 引裂き強度は、綿では1回染め布で20%、5回染め布で50%、麻では約2~3倍に増加した。摩擦堅ろう度は、5回染めにより乾燥試験のたて方向で4級から3級に減少した。湿潤試験では、1回染めと5回染めで変化はなく、3級だった。濃色化により色落ちが目立った。耐光試験では、濃色化により堅ろう性は増加した。アンモニアに対する消臭性は、藍染め布には認められなかったが、銅媒染により発現した。抗菌性は、未処理布に比較し、染色を重ねることによりコロニー数が減少した。これら結果より、物性、抗菌性では、十分な消費性能が得られ、消臭性も媒染を加えることにより期待できることがわかった。今後は、より染色堅ろう性の高い染色布の調製を行い、紫外線遮蔽性、数種の細菌を用いた抗菌性についても検討を行う。

1 0 0 0 OA 脊椎術後の下肢こむら返りによる睡眠障害に対するラメルテオンの効果についての検討

- 著者

- 前田 和也 田畑 聖吾 越智 龍弥 安岡 寛理 中原 潤之輔 平山 雄大 酒本 高志 中野 哲雄

- 出版者

- 西日本整形・災害外科学会

- 雑誌

- 整形外科と災害外科 (ISSN:00371033)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.3, pp.516-518, 2018-09-25 (Released:2018-11-12)

- 参考文献数

- 4

【はじめに】夜間の下肢こむら返りは睡眠障害を生じる.腰部脊柱管狭窄症は70.8%に下肢こむら返りがみられ術後も47.6%に下肢こむら返りが遺残しADL低下が残存するとされている.ラメルテオン内服は夜間の下肢こむら返りの回数が減少するとの報告がある.【目的】脊椎術後に遺残した下肢こむら返りに対しラメルテオンの有効性を検討した.【対象と方法】2016年6月から2017年7月に脊椎術後に下肢こむら返りが残存し,ラメルテオンを処方した17例を対象とした.男性7例女性10例で平均年齢は71.7歳(46歳~87歳)であった.これらの症例に対し,ラメルテオンの効果を検討した.【結果】17例中12例で下肢こむら返りの回数の減少,睡眠障害の改善を認めた.3例は日中の眠気の出現により内服を中止した.【結論】脊椎術後に遺残した下肢こむら返りに対し,ラメルテオンはこむら返りの回数を減少させ睡眠障害を改善させることが示唆された.

1 0 0 0 OA 絵本三津輪草

- 著者

- 西川祐信 画

- 出版者

- 菱屋治兵衛[ほか2名]

- 巻号頁・発行日

- vol.[3], 1758

近年、放射線治療の適応は徐々に拡大され、放射線治療単独で根治する腫瘍も明らかになってきた。放射線治療法の問題点の1つに晩期障害がある。最近は子宮頸癌等で骨盤部に放射線治療を行うと、治療後数ヶ月経過して腰痛や骨盤骨折も多く報告されている。腰痛症は高齢者では癌が治癒しても日常生活に著しい制限を与え、癌患者のquality of life上極めて重大な問題の一つである。本研究は子宮癌の骨盤部放射線治療前後にdual photon法により骨塩定量を行ない、放射線による骨粗鬆症と腰痛症の関係を、臨床的に客観的評価を行なうとともに、骨芽細胞由来の培養細胞と動物実験により骨塩減少の機序を検討し、放射線による腰痛症発生の予防法と治療法を開発することを目的とした。まず、臨床的に放射線照射前後における腰椎の骨塩が低下するか否かを検討した。子宮癌等骨盤領域に放射線治療を行う患者は、照射前、30Gy、50Gy照射時および照射3、6、9、12ケ月後にdual photonにより骨盤部と腰椎の骨塩定量の行なった。放射線治療前後の腰椎照射部位と非照射部位の比較で、照射部位の骨塩量の低下している患者と、ほとんど変化しない患者が混在した。骨塩量の変化と放射線の照射線量の間にも有意の関連は認めなかった。しかし、照射後骨塩量の低下する患者があることから、その機序の解明のため、マウスの骨組織より作成した骨芽培養細胞3種に放射線照射を行ない、照射線量と細胞の生存率の関係を求めた。さらに、培養細胞に50%、10%、1%の細胞生存率が得られる線量を照射し、照射直後、12、24、48、96時間後に、細胞中のATP活性を定量した。骨芽細胞由来の培養細胞は、通常の線維芽細胞と同様の放射線感受性を示した。これらの細胞の細胞中のATP活性を測定したが、放射線照射による変化は認められなかった。

1 0 0 0 OA 学習障害,特に読字障害の診断と療育(療育センター~発達クリニックでの30年間の実践報告)

- 著者

- 平谷 美智夫

- 出版者

- 大阪大学大学院 大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科

- 雑誌

- 子どものこころと脳の発達 (ISSN:21851417)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.35-41, 2020 (Released:2020-09-24)

- 参考文献数

- 15

DSM-5で限局性学習症に分類される学習困難は読字障害を除いて多くは病態理解に必要なエビデンスや検査方法も乏しく,診断基準もあいまいで治療は教育そのものになることも多く,医療が診断・治療の対象とすることは困難である.発達性ディスレクシア:Developmental Dyslexia DDについて小枝は「症状の普遍性とその背景にある病態の解明,家族集積性や遺伝に関する知見,脳病理所見,予後に関する知見などが明らかになりつつあり,一つの疾患単位として認知されてきておりれっきとした医療の対象となる疾患である」と述べている(稲垣ら,2015; Shaywitz SEら,2019).DDは注意欠陥多動性障害(ADHD)や自閉症スペクトラム障害(ASD)を併存する頻度が高い.DDを併存するADHDやASDはDDを併存しないADHDやASDに比べて優位に学業成績が振るわず,特に英語の成績は惨憺たる結果であり,英語教育の在り方を再検討すべきである.対応としては,合理的な配慮(文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針8, 2015)がじょじょに教育現場に浸透しつつあるが,まだまだ不十分でありその効果についてもわが国では充分なエビデンスは得られていない.筆者は,ICTの活用が最も効果的であると考えている.ADHDやASDの合併がないDDでは周囲の理解と支援があり,職業選択が適切であれば自立は難しくはない(平谷,2018).本稿では,LDの中核でありエビデンスがかなり蓄積された読字障害(dyslexia)について,筆者のこれまでの実践経験を紹介する.

1 0 0 0 OA キャリア多様化の時代におけるプロ人材への変容とキャリア転換?

- 著者

- 宮下 太陽 サトウ タツヤ

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第83回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2B-018, 2019-09-11 (Released:2020-09-26)

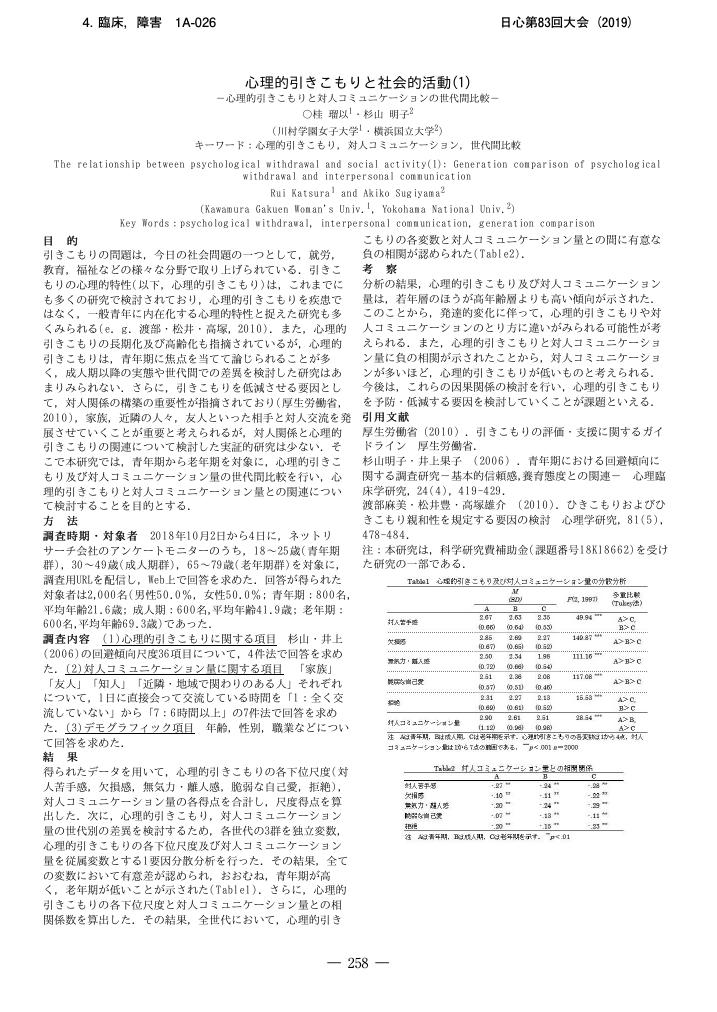

- 著者

- 桂 瑠以 杉山 明子

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第83回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.1A-026, 2019-09-11 (Released:2020-09-26)

1 0 0 0 OA 新型インフルエンザA/H1N1 2009 による脳梁膨大部脳症の 1 例

- 著者

- 木村 翔 米田 千裕 橋本 尚武 浜田 洋通 寺井 勝

- 出版者

- 一般社団法人 日本感染症学会

- 雑誌

- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)

- 巻号頁・発行日

- vol.85, no.3, pp.272-274, 2011-05-20 (Released:2015-04-10)

- 参考文献数

- 12

- 被引用文献数

- 2 2

Encephalopathy with reversible lesion of the corpus callosum splenium has a favorable prognosis, but that in 2009 influenza A/H1N1 is unknown. We report a case of clinically mild encephalopathy with a reversible lesion of the corpus callosum splenium in which 2009 influenza A/H1N1 virus was confirmed by laboratory tests. A 15-year-old Japanese girl seen at the emergency unit for loss of consciousness 18 hours after fever onset had been diagnosed with influenza A, and administered zanamivir. Diffusion-weighted magnetic resonance imaging (MRI) indicated lesions of the corpus callosum splenium, and electroencephalography showed slow basic activity, suggesting influenza A related to encephalopathy. She required intensive care with ventilation for two days. Her consciousness had become normal by day 6 after onset, and MRI findings improved on day 7. She recovered without adverse sequelae.

1 0 0 0 OA 日本語版3因子レベンソンサイコパシー尺度の作成

- 著者

- 杉浦 光海 杉浦 義典 堀内 孝

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第83回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.1B-003, 2019-09-11 (Released:2020-09-26)

1 0 0 0 OA 魚介類の干物製造工程におけるEPAとDHA量の変化

- 著者

- 田原 康玄 植木 章三 伊藤 美香 渡部 智美 菅 忠明 平岡 芳信 中島 滋 土屋 隆英

- 出版者

- 公益社団法人 日本食品科学工学会

- 雑誌

- 日本食品科学工学会誌 (ISSN:1341027X)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.93-99, 1998-02-15 (Released:2009-05-26)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1 4

新鮮なマアジ,メイタガレイ,シロギス,ハマグリ,アカガイ及びホタテガイの貝柱を材料とし,温風乾燥や遠赤外線加熱乾燥,マイクロ波減圧乾燥によるEPA・DHAの割合に及ぼす影響を検討した.乾燥により,試料の水分量は経時的に減少し,それに伴い単位重量当たりの脂質量が増加した.しかし,脂質中のEPAやDHAの割合は変化しなかったため,干物は生鮮品に比べて単位重量あたりのEPAやDHAが多く,これらを効率よく摂取できる機能性食品であると考えられた.

1 0 0 0 OA 法律構成を表す双極議論フレームワーク上での推論

- 著者

- 川﨑 樹 森口 草介 高橋 和子

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第33回全国大会(2019)

- 巻号頁・発行日

- pp.4E3OS7b03, 2019 (Released:2019-06-01)

法律の構成から双極議論フレームワーク(BAF)を構築する手法を示す. 各法律はその効果を発揮するために満たすべき要件事実と, その効果を排斥させるための例外から成る. それぞれを論証間の支持関係、攻撃関係に対応させて BAF を構築する. また,BAF を用いて,与えられた事実から結論すなわち効果を発揮する法律が何かを 推論する手法を示す. この手法は事実と結論の間の双方向の推論になっており,まず,与えられた事実のみから得られる結論を導き, その推論結果を用いて新たな結論を導くのに必要な事実を抽出する.

1 0 0 0 OA サイコパシーにおける道徳的態度は学習能力と関係するか?

- 著者

- 大庭 丈幸 片平 健太郎 大平 英樹

- 出版者

- 公益社団法人 日本心理学会

- 雑誌

- 日本心理学会大会発表論文集 日本心理学会第83回大会 (ISSN:24337609)

- 巻号頁・発行日

- pp.2D-005, 2019-09-11 (Released:2020-09-26)

1 0 0 0 OA 味覚イメージの形態表現とその形態変化が味覚イメージに与える影響についての研究

- 著者

- 上原 作和

- 出版者

- 中古文学会

- 雑誌

- 中古文学 (ISSN:02874636)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, pp.4-23, 2006

- 著者

- 柳 伸明 橋本 龍雄

- 出版者

- 日本学校音楽教育実践学会

- 雑誌

- 学校音楽教育研究 (ISSN:13429043)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.105-113, 2002

The staff and students of Fuzoku school have been fortunate enough to invite a local expert in Gagaku to teach and enrich our understanding of the traditional artform.We have been trying to create a celebration of the sunrise based on traditional Gagaku music and have been in need of some assistance. Thanks to the instruction and example of the guest teachers we have been able to evaluate the students understanding and skillls of Gagaku. As a result, we observed: 1. The students initially experienced difficulties and needed assistance, the guest teachers were able to support the students' request, and then the students overcame the problems. 2. The students had the opportunity to watch the visiting teachers perform and benefited even more by their example. Students' expression and understanding of the music developed because of their time spent with the visiting teachers.

- 著者

- Sajiro MAKINO Nobuo TAKAGI Masahiro HIKITA

- 出版者

- The Japan Academy

- 雑誌

- Proceedings of the Japan Academy (ISSN:00214280)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.6, pp.427-431, 1964 (Released:2006-09-12)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 3 5

1 0 0 0 書評 小谷野敦著『川端康成伝 双面の人』

- 著者

- 仁平 政人

- 出版者

- 日本比較文学会

- 雑誌

- 比較文学 (ISSN:04408039)

- 巻号頁・発行日

- vol.59, pp.168-171, 2016

- 著者

- 吉原 真里

- 出版者

- 日本アメリカ文学会

- 雑誌

- アメリカ文学研究 (ISSN:03856100)

- 巻号頁・発行日

- no.40, pp.108-114, 2003