5 0 0 0 ギリシア神話

- 著者

- ピエール・グリマル 著

- 出版者

- 白水社

- 巻号頁・発行日

- 1956

5 0 0 0 ギリシア民族と文化の成立

- 著者

- Merve Ergül Ahmet Şevki Taşkıran

- 出版者

- The Pharmaceutical Society of Japan

- 雑誌

- Chemical and Pharmaceutical Bulletin (ISSN:00092363)

- 巻号頁・発行日

- vol.69, no.9, pp.832-839, 2021-09-01 (Released:2021-09-01)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 9

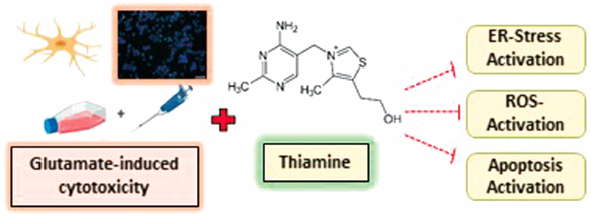

Thiamine (vitamin B1), which is synthesized only in bacteria, fungi and plants and which humans should take with diet, participates in basic biochemical and physiological processes in a versatile way and its deficiency is associated with neurological problems accompanied by cognitive dysfunctions. The rat glioblastoma (C6) model was used, which was exposed to a limited environment and toxicity with glutamate. The cells were stressed by exposure to glutamate in the presence and absence of thiamine. The difference in cell proliferation was evaluated in the XTT assay. Oxidative stress (OS) markers malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (SOD), and catalase (CAT) levels, as well as endoplasmic reticulum (ER) stress markers 78-kDa glucose-regulated protein (GRP78), activating transcription factor-4 (ATF-4), and C/EBP homologous protein (CHOP) levels, were measured with commercial kits. Apoptosis determined by flow cytometry was confirmed by 4′,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI) staining. At all concentrations, thiamine protects the cells and increased the viability against glutamate-induced toxicity. Thiamine also significantly decreased the levels of MDA, while increasing SOD and CAT levels. Moreover, thiamine reduced ER stress proteins’ levels. Moreover, it lessened the apoptotic cell amount and enhanced the live-cell percentage in the flow cytometry and DAPI staining. As a result, thiamine may be beneficial nutritional support for individuals with a predisposition to neurodegenerative disorders due to its protective effect on glutamate cytotoxicity in glioblastoma cells by suppressing OS and ER stress.

5 0 0 0 生産技術

- 著者

- 生産技術協会 [編]

- 出版者

- 生産技術協会

- 巻号頁・発行日

- vol.6(1), no.48, 1951-01

5 0 0 0 生産技術

- 著者

- 生産技術協会 [編]

- 出版者

- 生産技術協会

- 巻号頁・発行日

- vol.3(9), no.21, 1948-10

5 0 0 0 生産技術

- 著者

- 生産技術協会 [編]

- 出版者

- 生産技術協会

- 巻号頁・発行日

- vol.23(6), no.257, 1968-06

5 0 0 0 生産技術

- 著者

- 生産技術協会 [編]

- 出版者

- 生産技術協会

- 巻号頁・発行日

- vol.22(1), no.240, 1967-01

5 0 0 0 OA 国訳大蔵経 : 昭和新纂

- 著者

- 国訳大蔵経編輯部 編

- 出版者

- 東方書院

- 巻号頁・発行日

- vol.宗典部 第8巻, 1932

5 0 0 0 IR 東国の太子信仰研究序説--岩手のまいりの仏と会津の太子守宗を中心として

- 著者

- 門屋 光昭 Mitsuaki Kadoya

- 出版者

- 盛岡大学

- 雑誌

- 盛岡大学紀要 (ISSN:02860643)

- 巻号頁・発行日

- no.20, pp.19-33, 2001-03

5 0 0 0 OA 名所江戸百景 王子装束ゑの木大晦日の狐火

5 0 0 0 帝国の戦後処理と企業財産に関する基礎的研究

- 著者

- 吉田 ますみ

- 出版者

- 公益財団法人三井文庫

- 雑誌

- 若手研究

- 巻号頁・発行日

- 2022-04-01

5 0 0 0 OA 小臼歯CAD/CAM冠導入2年後の臨床経過に関する調査研究

- 著者

- 末瀬 一彦 橘高 又八郎 辻 功 澤村 直明

- 出版者

- 公益社団法人 日本補綴歯科学会

- 雑誌

- 日本補綴歯科学会誌 (ISSN:18834426)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.45-55, 2019 (Released:2019-01-26)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 3 3

目的:平成26年4月にCAD/CAM冠が先進医療として医療保険に導入され,平成28年9月には全国の歯科診療所の59.0%が施設基準の届け出を提出するようになった.そこで,CAD/CAM冠を成功させ,大臼歯や前歯部への適用拡大を図る目的で,CAD/CAM冠の使用状況ならびに予後について広範囲の調査を行った.方法:全国の歯科診療所を対象にCAD/CAM冠に対するアンケート調査を実施した.調査の回収にあたっては歯科技工所の協力を得て,全国約2,000カ所の歯科診療所を対象に調査を実施した.調査内容は,CAD/CAM冠適用の実態,CAD/CAM冠の脱離と破折,CAD/CAM冠の将来展望,患者評価などである.結果:CAD/CAM冠の脱離率は8.0%で,前回調査よりわずかに減少し,脱離までの期間は,装着後2週間以内,また破折率は4.3%を占め,前回調査よりわずかに増加した.破折までの期間は2週間以降1カ月以内が多かった.装着前の前処理としてプライマー処理は88.5%の歯科医師が行っていたが,サンドブラスト処理は38.9%であった.また脱離に関しては使用したレジンブロックおよび接着性レジンセメントの種類において有意差は認められなかった.さらに患者評価は極めて高く,98.9%が満足している回答であった.結論:医療保険におけるCAD/CAM冠の適用頻度は増加しているが,今後さらに大臼歯部や前歯部への適用拡大においては材料強度,色調再現性を高めるとともに,脱離や破折に対する配慮は極めて重要である.

5 0 0 0 OA 5.認知症に対する非薬物的療法とそのエビデンス

- 著者

- 大沢 愛子 前島 伸一郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.40-44, 2020-01-25 (Released:2020-02-18)

- 参考文献数

- 27

認知症に対する非薬物療法は,薬物療法と対をなし,MCIから重度の状態まで,様々な病期において実施可能な治療法である.また,非薬物療法では,患者本人へのアプローチのみならず家族へのアプローチも可能であり,家族にとっても意義のある治療法である.本稿では認知症に対する非薬物療法の原則を述べ,その後,代表的な非薬物療法を紹介しながら,そのエビデンスについて説明を加える.

5 0 0 0 OA 「優勝する」「しか勝たん」の新用法

- 出版者

- 京都

- 雑誌

- 同志社女子大学日本語日本文学 (ISSN:09155058)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.39, 2021-06-30

5 0 0 0 OA 死亡指標の経験的ベイズ推定量について

- 著者

- 丹後 俊郎

- 出版者

- Japanese Society of Applied Statistics

- 雑誌

- 応用統計学 (ISSN:02850370)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.2, pp.81-96, 1989-01-30 (Released:2009-06-12)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 7 3

衛生統計学,疫学などの公衆衛生の分野では,地域の死亡状況を表す比較可能な指標として,年齢分布の違いを調整した,年齢調整死亡率,標準化死亡比などが良く利用されている.また,疾病地図と称して,地域別の死亡状況の大小をこれらの指標を利用して,数区分に色分けして視覚的に表示することが良く行われる.しかし,これらの指標は,人口の地域変動に基づく標本誤差の影響を強く受け,人口の小さい地域の指標のバラツキが大きく,わずかな死亡数の変化が見かけ上の指標を大きく変化させるという問題がある.とくに,年齢調整死亡率では,この影響を受けて,時には,異常な高値を示す欠点も指摘されている.この小論では,この問題の一つの解決策として,経験的ベイズ推定量を導入し,その妥当性を具体例で議論する.

- 著者

- 阿部 広和 岡田 洋一 花町 芽生 平良 勝章 栗原 淳

- 出版者

- 一般社団法人日本理学療法学会連合

- 雑誌

- 理学療法学 (ISSN:02893770)

- 巻号頁・発行日

- pp.12210, (Released:2022-05-26)

- 参考文献数

- 21

【目的】近年,感覚運動経験を重視する発達理論に基づいたアプローチへの変化が求められているが,本邦では定義がまだ明確ではない。今回,ダウン症候群を併存した脳性麻痺痙直型両側性麻痺GMFCSレベルIVの男児に対して選択的脊髄後根切断術(以下,SDR)後に感覚運動経験アプローチを行ったことで,両親の目標設定項目と粗大運動能力の改善を認めたため報告する。【症例と経過】6歳2ヶ月時にSDRを行い,その後,子どもにとって意味のある課題(遊び)で,探索に焦点を当てた能動的な問題解決,試行錯誤学習をサポートする,感覚運動経験アプローチを行った。術前の2点間では変化は見られなかったが,術後2~6ヶ月で目標設定項目と粗大運動能力で改善がみられた。また,遊び方にも変化がみられた。【結論】SDR後の感覚運動経験アプローチが,両親の目標と粗大運動能力の改善につながったと考える。

5 0 0 0 OA 子宮内膜細胞診の新しい擦過採取法について

- 著者

- 森沢 孝行 蔵本 博行 上坊 敏子 加藤 良樹 脇田 邦夫

- 出版者

- 公益社団法人 日本臨床細胞学会

- 雑誌

- 日本臨床細胞学会雑誌 (ISSN:03871193)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.3, pp.520-526, 1982 (Released:2011-01-25)

- 参考文献数

- 25

子宮内膜の新しい擦過細胞診 (Endocyte) を吸引チューブ法と併用して247例に行い, その有用性を検討した. (1) Endocyte (以下End.) は190例 (76.9%) に挿入容易, マルチン使用で可能は44例 (17.8%) だったが, 13例 (5.3%) は挿入不能であった. (2) 使用時に軽い疼痛を68例 (29.1%) が訴え, 23例 (9.8%) に軽度の出血が認められた. (3) 内膜採取は良好で, 71例 (51.1%) はチューブ法に比べ多量の内膜が採取された. (4) 標本上に内膜細胞が採取されていなかった症例はEnd.法3例 (2.2%), チューブ法では出血の4例を含む7例 (5.0%) であった. また両者ともに挿入可能であった閉経後患者の比較では, 14例中11例はEnd.法に多量の内膜細胞が認められ, 本法は出血や閉経後の症例に優れていた. (5) 標本上の扁平上皮混在率はEnd.法51例 (36.7%), チューブ法115例 (82.7%), 同様に組織球のそれは, 15例 (10.8%), 47例 (33.8%) で, ともにEnd.法に低率であった. (6) 細胞像としては, End.法では正常の場合でも, より大型の重積する細胞集塊を作りやすく注意を要するが, 細胞個々の保存は良好である. 体癌ではブドウ房状形態よりは, 組織により近い腺管構造の断片として現れやすい.

5 0 0 0 OA 日本窒素事業概要

- 著者

- 日本窒素肥料株式会社 編

- 出版者

- 日本窒素肥料

- 巻号頁・発行日

- 1940

平成12年8月30日〜10月22日に、本江、稲村、山本は、チベット自治区東部へ行き、ヤクとヒツジの遊牧を主体とする牧畜業と、コムギとオオムギを主体とする農業の現状について調査した。さらに、平成12年5月25日6月6日に、高橋、鈴木は、チベット自治区のラサの東40kmにある中国科学院農業生態実験站、および、西部の当雄において、コムギ畑の熱・水収支、葉面積と気孔の挙動、降水および地下水の電導度・pHを測定し、低炭酸ガス濃度、低水蒸気圧というチベット高原特有の低圧環境の特性と作物の反応を調査した。一般の畑では、標高3800m以下でオオムギとコムギが栽培されていた。これより標高の高い所では自然草原を利用した、ヤクとヒツジの遊牧が行われていた。今回調査したチベット東部は、湿潤、温暖な気象条件下で針葉樹林があり、前年に調査した中部とは全く異なった景観であった。林芝では、水田、リンゴなどの果樹栽培も行われており、従来のチベットに対する認識を根底から覆す必要があると思われた。ムギ畑に多数侵入している雑草エンバクを秋に抜き取り、水洗後に根を切り取り、乾燥して越冬用の飼料として利用していた。畑に多数見られた雑草エンバクは、雑草としてではなくて、むしろ、青刈り用飼料として栽培していると、見なすべきである。以前はオオムギ栽培が主体であり、チベット族の人はザンパ(ムギこがし)を主食としていた。しかし、漢族の人が増加するにつれ、コムギを主体とする食生活へと変化していることを、前年に続いて観察した。ラサ近郊ではコムギ畑の栽培面積が拡大しているが、地方では、オオムギ栽培が今までどうり行われていた。コムギ栽培が拡大している理由として、化学肥料の利用にともなうコムギの単収の増加が大きいことが判明した。ラサ近郊では、ジャガイモやトウモロコシなどの栽培、あるいは、トマト、ナスなどをビニールハウスで栽培するケースが増大していた。都市住民の所得増加が消費生活の水準を高くしていることが確認された。同時に、地方の農民との所得格差が拡大していることも確認できた。