2 0 0 0 OA 同位体効果

- 著者

- 澤間 善成 阿久津 和宏 佐治木 弘尚

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬学会

- 雑誌

- ファルマシア (ISSN:00148601)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.5, pp.431_1, 2020 (Released:2020-05-13)

化合物の構成原子を同位体に置換した際に生じる化学的・物理的性質の変化を,同位体効果という.重水素は原子番号が最も小さい水素の同位体で,水素の約2倍の質量を持つため,その効果は大きく発現する.例えば,1気圧におけるH2Oの沸点は99.97℃,融点は0.00℃であるが,D2Oは101.40℃と3.82℃である.また,同位体原子の置換によって反応が遅延される効果を速度論的同位体効果という.同位体質量が増加すると結合エネルギーが大きくなり,結合の切断・形成反応は遅くなる.これを一次同位体効果という.なお,結合の切断や形成に関与しない位置に置換した同位体による軽微な反応速度変化は,二次同位体効果として区別される.

2 0 0 0 OA 気仙郡金氏小論

- 著者

- 菅野 文夫

- 出版者

- 岩手大学教育学部

- 雑誌

- 岩手大学教育学部研究年報 = Annual report of the Faculty of Education, University of Iwate (ISSN:03677370)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.3, pp.29-40, 1995-03-31

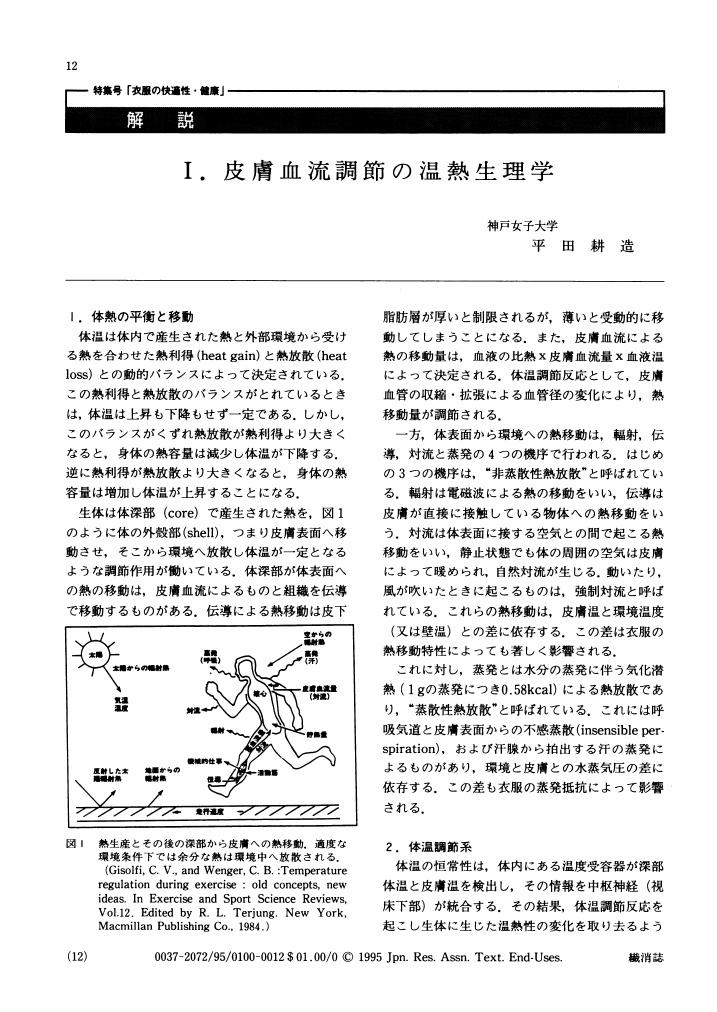

2 0 0 0 OA I. 皮膚血流調節の温熱生理学

- 著者

- 平田 耕造

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.12-17, 1995-01-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 OA 全国自動車所有者名鑑 : 附・京浜間自動自転車所有者名鑑

- 出版者

- 東京輪界新聞社

- 巻号頁・発行日

- 1916

2 0 0 0 OA "バスガス爆発"と"バスが砂漠発" : 早口言葉習得における「足場かけ」の効用とその検証

- 著者

- 守 一雄 宮澤 悟 村山 喬宏 森岡 優太

- 出版者

- 学校法人松商学園松本大学

- 雑誌

- 教育総合研究 = Research and Studies in Education (ISSN:24336114)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.141-147, 2020-11-30

早口言葉“バスガス爆発”は練習をしてもなかなか上手く言えるようにならないことが知られている。 本研究では、“バスガス爆発”と音韻的にほとんど同じである“バスが砂漠発”という言葉を「足場」と して利用することで、この早口言葉が簡単に言えるようになるかどうかを実験的に検証した。大学生 36名をランダムに約半数ずつに割り振り、「足場かけ」条件(実験条件)と統制条件とで同じように1分 間の練習を行い、プリテスト・ポストテスト法による検証を行った。実験の結果、「足場かけ」条件 で効果が認められたが、「足場かけ」がない統制条件でも練習すればできるようになり、統計的な差 は認められなかった。

2 0 0 0 OA 高等教育機関への政府支出と労働生産性

- 著者

- 村田 治 Osamu Murata

- 雑誌

- 経済学論究 (ISSN:02868032)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.3, pp.61-78, 2016-12-20

2 0 0 0 OA 庄原英学校と慶應義塾

- 著者

- 寺田 芳徳

- 出版者

- 日本英語教育史学会

- 雑誌

- 日本英語教育史研究 (ISSN:0916006X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.115-132, 1987-05-01 (Released:2012-10-29)

- 参考文献数

- 15

2 0 0 0 OA 上腕骨外側上顆に起始する筋群の損傷と橈骨頭の運動器超音波検査

- 著者

- 平塚 文子 森川 美紀 磯田 真理 大津 顕司 椙本 剛史 山代 啓太 西田 美紗子 上杉 光臣 竹田 奈央 宮本 啓治 有川 功

- 出版者

- 東海北陸理学療法学術大会

- 雑誌

- 東海北陸理学療法学術大会誌 第26回東海北陸理学療法学術大会

- 巻号頁・発行日

- pp.118, 2010 (Released:2010-11-02)

【目的】橈骨頭外側を通過する前腕回外方向へ導くテーフ゜によって運動時痛が消失した症例を経験した.このテーフ゜が示唆する病態生理を本症例のエコー結果と健常人のエコーによる実験結果(以下健常結果)と比較する事でエコー所見を解剖学的に考察し報告する.【方法】右上腕骨外側上顆に起始する筋群の損傷の1症例と健常結果(7名)について報告する.対象は健常人7名(男性5名,女性2名)14肘.超音波診断装置はGE Healthcare社製Logier,13.0MHzリニア式フ゜ローフ゛を使用した.観察部位は腕橈関節外側部,観察肢位は前腕回外位,肘関節屈曲位90°とし,前腕回外自動運動を行った.長軸像で橈骨頭の動きと共同伸筋腱の外側移動の有無を評価した.【結果】症例紹介:50代.女性.主訴:右肘関節(前腕回内位)の自動運動屈曲最終域に右上腕遠位外側から右前腕近位外側に疼痛が発現する.前腕回内制動方向へのテーフ゜にて疼痛消失した.エコー:肘屈曲90度,前腕回外位からの前腕回内自動運動の橈骨頭の動きでは健側に比べ,患側は外側移動した.同時に橈骨頭外側部分の共同伸筋腱の外側移動がみられた.健常人7名(14例)では前腕回外位からの前腕回内自動運動の橈骨頭の動きわずかに外側移動した9例,大きく外側移動した5例であった.健常人7名(14例)では共同伸筋腱の外側移動なし12例,外側移動有2例であった.【考察】本症例のエコーから患側の橈骨頭は健側や今回の実験結果に比べて前腕回内運動時の橈骨頭は外側移動しており、患側の共同伸筋腱は健側や今回の実験結果に比べてより外側移動した.上腕骨外側上顆に起始する筋群機能不全があったと考えた.橈骨頭外側を通過する前腕回内制動方向へのテーフ゜は共同伸筋腱や橈骨頭の動きを安定させたと考えた.【まとめ】橈骨頭外側を通過する前腕回外方向へ導くテーフ゜は共同伸筋腱や橈骨頭を外側からの支持することで肘の動作時痛が改善したと考える。

2 0 0 0 OA 研究ノート 『枕草子』の温泉の謎、『ななくりの湯』を訪ねて

- 著者

- 安達 清治

- 出版者

- 大阪観光大学図書館委員会

- 雑誌

- 大阪観光大学紀要 = Journal of Osaka University of Tourism (ISSN:1881638X)

- 巻号頁・発行日

- no.10, pp.179-184, 2010-03

2 0 0 0 OA 大東亞戰爭完遂 國民總力結集大演説會に於ける講演(三)

- 著者

- 内閣總理大臣 東條 英機

- 出版者

- コロムビア

- 巻号頁・発行日

- 0000

- 著者

- 高木 雅史

- 出版者

- 教育史学会

- 雑誌

- 日本の教育史学 (ISSN:03868982)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, pp.58-70, 2013-10-01 (Released:2017-06-01)

Through the revision of the 1952 Eugenic Protection Act, the system of birth control practical instruction was introduced. This system was intended to decrease abortion and increase awareness of contraception. Midwives were assigned the primary role of instructor. After the mid-1950s, this system was incorporated into the family planning movement. As a consequence, the purpose and activities of the family planning movement were transformed, with the expanding role and difficulty of midwives as practical instructor. Thereafter, this system was ceased in 1971. This article considers the significance of this transformation that contributed to the end of the family planning movement. The family planning movement grew out of a change in thinking regarding children, from that of "an object received" to "an object created." This movement intended to instruct people how to foster a "bright healthy family life." It may be said that this movement, an attempt to encourage voluntary practice, was a form of social education (indoctrination) policy and practice. The historical materials used in the research for this article are information magazines of the Ministry of Health and Welfare (1953-) and bulletins of the Japanese Midwives Association (1947-). Through an analysis of these sources, the following becomes clear. First, in a series of processes, the family planning movement became part of the cultural movement. As a result, the specific purpose and role of birth control instruction became unclear. Second, based on the necessities of the occupation, midwives required not only to fulfill their role in hygiene instruction on the care of newborns to pregnant women and nursing mothers but also to carry out instruction in child care and child education. Furthermore, midwives also took on roles such as the care of healthy children or mentally disabled children, even the care of mothers with post-partum depression. Third, it was very difficult for midwives to provide instruction based on the "bright healthy family life" ideal as the population became more affluent and urbanized during Japan's period of rapid economic growth, because the target of the family planning movement, the modern family, had developed characteristics such as individualism and desire for privacy. This was an important factor in the collapse of the family planning movement.

2 0 0 0 OA “情報回帰速度モデル”の理論的研究

- 著者

- 若島 孔文 松井 博史

- 出版者

- 立正大学心理学研究所

- 雑誌

- 立正大学心理学研究所紀要 (ISSN:13482777)

- 巻号頁・発行日

- no.1, pp.43-67, 2003-03-20

本研究では、若島・佐藤・長谷川(2000) による情報回帰速度モデルのシミュレーションを行った。具体的には集団の中のある個人と、その他の集団成員全体との間の行動パターン得点の増減を計算している。ここではある個人が他の集団成員全体の異なった行動パターンを取ることにより、その個人の行動パターン得点は集団成員全体の行動パターン得点に行動パターン変容係数λを乗じた値が減じられると仮定した。同様に集団も行動パターン得点を減らすが、情報回帰速度モデルの提案に従い、減少は遅延される。この計算は社会心理学における少数派/集団影響の研究に類似した状況を扱っているが、よりマクロなダイナミクスを明らかにしようとするものである。最後に心理療法家、特に家族療法家がある個人に課題を課す際に、そこからシステム全体の変容を見込むことができる条件についての提案が示された。

2 0 0 0 OA 滋陰剤について

- 著者

- 松本 克彦

- 出版者

- The Japan Society for Oriental Medicine

- 雑誌

- 日本東洋医学雑誌 (ISSN:02874857)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.241-248, 1998-09-20 (Released:2010-03-12)

滋陰とは陰を潤すという意味で, 結局は体液を補う方剤ということになる。このような方剤群を歴史を追って整理すると, まず金匱要略に麦門冬湯, 白虎加人参湯があり, また陰陽双補剤と考えられる八味丸がある。次いで和剤局方には清心蓮子飲があり, ほぼ同年代の小児薬証直訣では六味丸が八味丸の受方として独立する。その後明代に滋陰清熱の概念が確立するとともに, 多くの処方が現れるが, 代表的なものとしては万病回春の滋陰降火湯があげられよう。これらの滋陰剤の適応となる陰虚証の診断には, 望診でるい痩, 皮膚の乾燥, 問診で口渇,足腰の弱り, 粘稠な痰などがあるが, 舌苔の減少, 舌質の萎縮を主とする舌診所見が最も簡単である。陰虚証は老化, 糖尿病, 慢性炎症性諸疾患等に一般的に見られ, 今後の高齢化時代における漢方治療に極めて重要な意味を持つと考えられる。

2 0 0 0 OA 語史(語誌)と概念史

- 著者

- 阿久津 智

- 出版者

- 立教大学日本語研究会

- 雑誌

- 立教大学日本語研究 (ISSN:21853134)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.2-22, 2022-03-25

2 0 0 0 OA 児童の自己統制と自己効力との関係

- 著者

- 中田 栄 塩見 邦雄

- 出版者

- JAPAN SOCIETY FOR RESEARCH ON EMOTIONS

- 雑誌

- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.2, pp.83-93, 1999-03-31 (Released:2009-04-07)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 3 2

The purpose of this study was to identify the factors of self-regulation and self-efficacy through factor analyses conducted on elementary school children The relationships among these factors were also investigated via multiple regression. The subjects were 1312 (678 boys and 634 girls) Japanese children from the 3rd to 6th grade of elementary school. Factor analysis yielded four factors of self-regulation, labeled Permissiveness, Self-disclosure, Decision-making, and Uniqueness. In addition two factors of self-efficacy were found, labeled as Perceived Self-Efficacy and Judgement of Ability based on prior achievement. Analysis of variance was used to test for differences on each of the six factor scores as a function of Sex, Grade and their Interaction. In addition, Multiple Regression was used to predict each of the four Self-Regulation scores from Sex, Grade, and the two Self-Efficacy Scores. ANOVA results show effects for Grade but not Sex. Multiple Regression showed that the first three Self-Regulation scores were predicted by each of the Self-Efficacy factors. However, the fourth Self Regulation score was only predicted by the Judgment of Ability factor. Finally, the interactions among factors based on multiple regression were discussed.

2 0 0 0 日本は復興する : その原理と方策

2 0 0 0 OA 平井秀幸著『刑務所処遇の社会学――認知行動療法・新自由主義的規律・統治性』

- 著者

- 宝月 誠

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.2, pp.258-260, 2016 (Released:2017-09-30)