- 著者

- 福地 成

- 出版者

- 日本小児精神神経学会 ; 1960-

- 雑誌

- 小児の精神と神経 = Psychiatria et neurologia paediatrica Japonica : 日本小児精神神経学会機関誌 (ISSN:05599040)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.1, pp.11-15, 2016-04

- 著者

- 寺尾 美保 テラオ ミホ Miho Terao

- 雑誌

- 史苑

- 巻号頁・発行日

- vol.82, no.1, pp.191-206, 2022-03

2 0 0 0 IR 「子どもという人間」への理解(2)現象学的記述の分析

- 著者

- 村井 尚子

- 出版者

- 大阪樟蔭女子大学

- 雑誌

- 大阪樟蔭女子大学研究紀要 (ISSN:21860459)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.73-83, 2012-01

ユトレヒト学派の現象学研究の流れを継承するオランダの教育学者トン・ベークマンは、天賦の才を備えた学者にのみ可能であった現象学の方法を教育学を学ぶ学生にも可能にするために、「現象学の民主化」という試みを行っていた。本稿では、「現象学の遂行」と名づけられたユトレヒト大学での授業において彼とその共同研究者らが実施していた現象学的な記述の分析の手順について、論文「現象学的記述の分析」を参照しながら考察する。また、その手順に従って筆者のゼミで実施した「暗闇の中での恐怖」に関する状況分析について報告を行う。彼の提起した現象学的記述の方法は、哲学的な厳密性に関しては議論の余地があるものの、教師を目指す学生や教育を研究するものが子どもを理解し行為を方向づけるための重要な方策となるものと考える。

2 0 0 0 OA 上皮膜における電解質輸送の電気生理学的測定法:短絡電流法

- 著者

- 唐木 晋一郎 桑原 厚和

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬理学会

- 雑誌

- 日本薬理学雑誌 (ISSN:00155691)

- 巻号頁・発行日

- vol.123, no.3, pp.211-218, 2004 (Released:2004-02-29)

- 参考文献数

- 3

- 被引用文献数

- 4 6

短絡電流法は,上皮膜における電解質輸送を電気生理学的に測定する技術である.この方法は,感度が非常に高く,時間的にも早い反応をリアルタイムに測定できるという点で,非常に優れた測定法であり,上皮膜の生理機能解析はもちろん,その他様々な方面への応用が可能である.例えば,腸管神経系は腸管上皮の電解質輸送を制御しており,腸管上皮の電解質輸送の変化を測定することで,腸管神経系の神経活動を解析することが可能である.本稿では,短絡電流法の原理と,実際に実験を行うための設備や手順について概説する.

2 0 0 0 IR 近世農民の害鳥獣駆除と鳥獣観

- 著者

- 根崎 光男

- 出版者

- 法政大学

- 雑誌

- 人間環境論集 (ISSN:13453785)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, no.2, pp.A1-A12, 2001-03-31

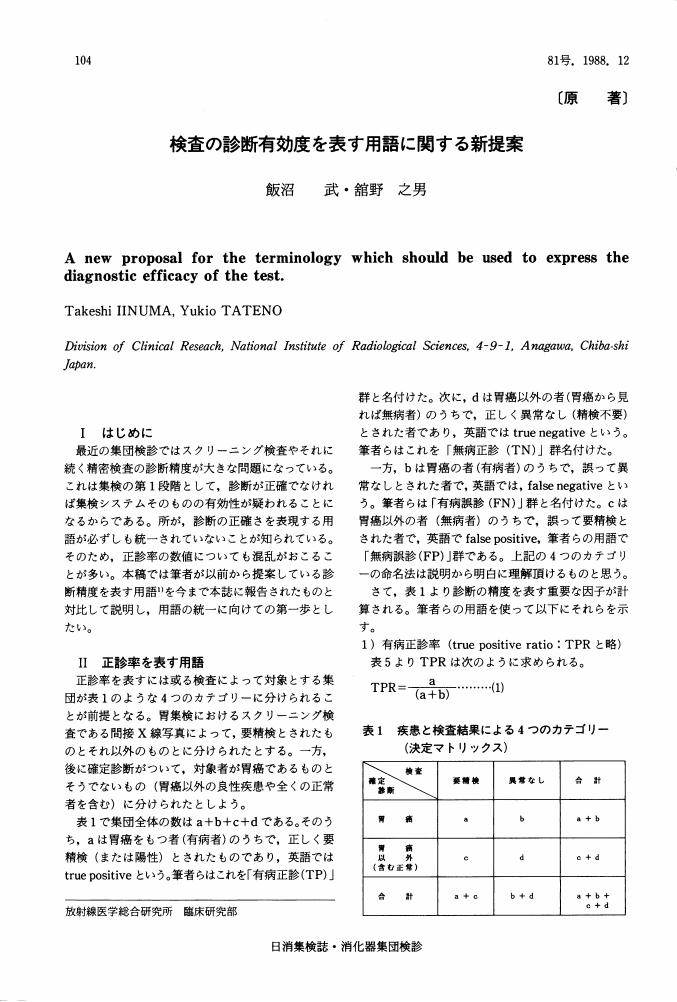

2 0 0 0 OA 検査の診断有効度を表す用語に関する新提案

- 著者

- 飯沼 武 舘野 之男

- 出版者

- 一般社団法人 日本消化器がん検診学会

- 雑誌

- 消化器集団検診 (ISSN:02876132)

- 巻号頁・発行日

- vol.1988, no.81, pp.104-107, 1988-12-15 (Released:2012-12-11)

- 参考文献数

- 1

2 0 0 0 OA 特集「未利用木材利用可能量推計およびサプライチェーンマネージメント」に当たって

2 0 0 0 OA 山梨県市郡村誌

- 著者

- 島崎博則 編

- 出版者

- 山梨県市郡村誌出版所

- 巻号頁・発行日

- vol.第1編 下巻 東八代郡各村誌, 1894

2 0 0 0 OA Bacteroidia綱細菌の付着装置・V型線毛の形成機構

- 著者

- 柴田 敏史

- 出版者

- 一般社団法人 日本生物物理学会

- 雑誌

- 生物物理 (ISSN:05824052)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.32-35, 2022 (Released:2022-03-25)

- 参考文献数

- 19

ヒトの口腔内,腸内細菌叢の主要構成細菌であるBacteroidia綱細菌はヒトの健康に大きく関わっている.これらが持つ付着装置の線毛はピリンがリポタンパク質として菌体表面に輸送され,プロテアーゼ依存性のストランド交換反応によって根本から伸長するユニークな形成機構を持ったV型線毛である.

- 著者

- 井上 幸義

- 出版者

- 上智大学外国語学部

- 雑誌

- 上智大学外国語学部紀要 (ISSN:02881918)

- 巻号頁・発行日

- no.41, pp.217-241, 2006

2 0 0 0 Enveloping algebra入門

- 著者

- 松本久義 [著]

- 出版者

- Graduate School of Mathematical Sciences, University of Tokyo

- 巻号頁・発行日

- 1995

2 0 0 0 OA 義肢の進歩の歴史とこれから

- 著者

- 田澤 英二

- 出版者

- 日本義肢装具学会

- 雑誌

- 日本義肢装具学会誌 (ISSN:09104720)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, no.2, pp.105-112, 2014-04-01 (Released:2015-04-15)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 2

義肢装具の歴史,発展は必要とするニーズに関連している.紀元前の頃から,戦争と貧困は身体障害の原因であり,医学の発達とともに義肢装具に求められるものも向上してきている.長い歴史を見てみると2000年以上も義肢装具形態の大きな変化は見られないが,現在では,材料,電子工学,さらには人間工学を駆使した義肢装具が使用されるようになって切断者のQOLは健常者に近いものとなっている.1957年にドイツで開発された薬物のサリドマイドによって起こった先天性欠損児の問題のために,1968年に“動力義手実用化特別研究班”が組織され早稲田の加藤一郎研究室をはじめとして開発が行われたが,結局は不成功に終わってしまった.しかし,その加藤研究窒は工業ロボット研究開発の基盤をつくり,これから日本が対応を迫られる高齢化支援のロボテクに社会が大きな期待をしている.

2 0 0 0 二つの戦後の出発-「フランクフルト学派」と『思想の科学』

本研究は、初期『思想の科学』の活動の意義を明らかにすることを目的の一つとし、そのため、この雑誌の創刊同人にインタビューし、解釈上の疑問を直接ぶつけるという具体的課題を抱えて出発した。しかし、過去二年間に都留重人氏と鶴見和子氏が亡くなり、残るは、鶴見俊輔氏と武田清子氏になってしまった。私は、お二人にインタビューを申し込み、鶴見氏からは快諾をいただいた(残念ながら、武田氏には受けていただけなかった)。鶴見氏へのインタビューは、岩波書店の『思想』誌の賛同を得て共同企画として実現した。鶴見俊輔とアメリカ哲学を結ぶものといえば、プラグマティズムを連想するのが定番となっているが、戦後の出発の時点で氏の仕事を規定していたのは、むしろ論理実証主義的問題意識だったのではないか。具体的に、日本語の改良、ベイシック・イングリッシュをモデルとする基礎日本語というアイデアや、表意文字としての漢字を減らし日本語表記をローマ字化しようとする意図が見て取れるが、その志向は時とともに放棄されていったように見える。何故か、どのような経緯だったのか。鶴見氏のアメリカ合衆国に対する姿勢は、共感に支えられるものだったと考えられるが、その姿勢は、日本の戦後啓蒙の陣営にあって特異なもので、そのことが、鶴見氏の活動に困難をもたらすことがあったのではないか。その基本的「親米」の姿勢は、どのように一貫しまた変化したのか。インタビューは、以上のような問いをめぐって繰り広げられ、熱い回答を得ることができた。『思想』誌は2008年8月号を「鶴見俊輔」特集にあてることになり、私も「「言葉の力」をめぐる考察」を寄せることになっているが、この論考は、今回の研究の現時点での総括である。「現時点での」という但し書きが付くのは、「第二次世界大戦直後の言語表現/言語批判」という論考の副題が、同時に次の研究課題を示すものともなっているからである。

2 0 0 0 IR 回文/擬態としての聖なるもの<と>批判理論 (研究プロジェクト 聖なるものと批判理論)

- 著者

- 上野 俊哉

- 出版者

- 和光大学総合文化研究所

- 雑誌

- 東西南北 : 和光大学総合文化研究所年報

- 巻号頁・発行日

- vol.2008, pp.96-129, 2008

- 著者

- 浅川 和幸

- 出版者

- 北海道大学大学院教育学研究院

- 雑誌

- 北海道大学教職課程年報 (ISSN:21859809)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.1-45, 2022-03-30

2 0 0 0 OA 西湖佳話と陳淏

- 著者

- 古勝 正義

- 出版者

- 北九州大学外国語学部

- 雑誌

- 北九州大学外国語学部紀要 (ISSN:02878062)

- 巻号頁・発行日

- no.89, pp.1-22, 1997-03

陳淏「花鏡」と古呉墨浪子「西湖佳話」とを比較検討してみると、ともに杭州西湖へのつよい思いが表現されており、南京と深い関係をもつ書物であり、書中には釈道二家への傾斜、文人趣味(山水園林、隠逸)など共通する人生観や生き方が現われており、また細部の措辞においても類似・同一性が認められる。古呉墨浪子の自序および図版の跋語の書きぶりなどを考え合わせると、「西湖佳話」の作者は陳淏その人と見なすほかない。

- 著者

- 篠田 英朗

- 出版者

- ワック

- 雑誌

- Will : マンスリーウイル

- 巻号頁・発行日

- no.187, pp.264-270, 2020-07

2 0 0 0 OA ニヴフ語アムール方言の基礎語彙 2

- 著者

- 白石 英才 丹菊 逸治

- 出版者

- 北海道大学文学研究科

- 雑誌

- 北方言語研究 (ISSN:21857121)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, pp.173-184, 2014

2 0 0 0 性役割の評価に関する研究

- 著者

- 伊藤 裕子

- 出版者

- 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.p1-11, 1978-03

- 被引用文献数

- 5

本研究は,性質としての性役割が4つの評価次元-個人的評価・社会的評価・男性役割期待・女性役割期待-においてどのように評価されているかを明らかにするとともに,その役割観の違いには,どのような要因が関与しているかを検討することを目的とした。そのため,20代~50代の既婚男女約800名が調査対象として選定された。また,性役割測定のためのスケールが考案され,それは因子分析によって抽出された3つの役割要素(Masculinity, Humanity, Femininity)から構成されている。結果は以下のようにまとめられる。 1) 個人的評価においても社会的評価においても,女性役割より男性役割にはるかに高い価値が付与されており,男性役割の「優位性」が確認された。しかし,両評価次元のいずれにおいても,Humanityに最も高い価値が付与されるという事実を見逃すことは出来ない。 2) 男性役割期待は社会的望ましさと一致するが,女性役割期待は社会的望ましさとは一致しない,あるいはそれとは独立した形での期待が存在する。 3) 男性役割期待,女性役割期待のいずれにおいても,性別による役割期待の分化が明瞭になされている。しかし,性に規定された役割のみが期待されているわけではなく,男性にも女性にもHumanityという要素が多く望まれている。 4) 女性の側における自己の価値意識と周囲からの役割期待の不一致は,多くの役割葛藤を生んでいることを示唆している。 5) Masculinity, Humanity, Femininityという性役割における3つの要素の関係(三角形仮説)は,M型,H型,F型の役割観を持つ個人間の関係にも妥当であることが確認された。 6) 3型の各々,の役割観を持つ者の特徴として,F型の者は対人的価値指向が,M型の者は社会的価値指向が,H型の者は個人内価値指向が強い。 7) 男性および女性の役割観を大きく規定する要因群は,学歴・職業などのデモグラフィックな要因,役割形態に関する要因,および自己の価値観を反映する要因であった。