170 0 0 0 OA 子宮頸がんワクチン接種後の副反応:

- 著者

- 池田 修一

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.4, pp.303-314, 2018 (Released:2018-12-12)

- 参考文献数

- 56

117 117 0 0 OA ポリフェノール含有飲料による動脈管早期閉鎖が疑われた1例

- 著者

- 加藤 憲一 宮沢 篤生 高瀬 眞理子 東 みなみ 大塚 康平 江畑 晶夫 寺田 知正 長谷部 義幸 清水 武 水野 克己

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.6, pp.373-379, 2023 (Released:2024-01-25)

- 参考文献数

- 24

動脈管早期閉鎖(premature closure of ductus arteriosus:PCDA)の原因として母体への非ステロイド性抗炎症薬(non-steroidal anti- inflammatory drugs:NSAIDs)が知られているが,近年ポリフェノールも原因となることが報告されている.ポリフェノール含有飲料が原因と思われるPCDAが疑われた1例を経験した.症例は在胎37週3日,2,730gで出生した一絨毛膜二羊膜双胎第2子.生後2時間から酸素化不良を認め,その後も酸素需要が続くため日齢1にNICUに入室した.胸部X線,12誘導心電図で右室肥大が認められ,心エコー図では動脈管閉鎖,心室中隔の平坦化,心房間の右左短絡が認められ,PCDAが疑われた.妊娠中にNSAIDsの服用はなかった.あずき茶とルイボスティーを連日飲用していたことが判明し,PCDAの原因としてこれらに含有されるポリフェノールの影響が疑われた.ポリフェノールはさまざまな食品に含まれており,一般的に健康に良いものと認知されているが,妊娠中の摂取について注意喚起が必要である.

20 0 0 0 OA 若年アスリートの健康管理

- 著者

- 橋本 通

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.2, pp.164-169, 2016 (Released:2016-12-22)

12 0 0 0 OA 本邦の大腸癌手術におけるvolume-outcome relationshipの検討

- 著者

- 樋口 慧 松田 晋哉 大嶽 浩司

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.3, pp.353-361, 2015 (Released:2015-11-21)

- 参考文献数

- 24

病院あたり手術数の手術アウトカムへの影響(volume-outcome relationship(VOR))については,手術数が多い病院ほどアウトカムが良いという報告が多いものの,関連がないとの報告もあり,その真偽ははっきりしない.本研究では,日本の診療報酬に用いられるDPC(Diagnosis Procedure Combination)データベースを用いて,大腸癌切除術に関して病院あたり手術数と在院死亡率,術後在院日数との相関を検証した.2007年,2008年の7月から12月までに大腸癌切除術を施行した患者51,878人を,病院あたり手術数の少ない順にlow群 (L群),medium-low群 (M-l群),medium-high群 (M-h群),high群 (H群)の4群に分類した.各群の患者数はほぼ同数となるよう手術数のカットラインを設定した.性別,年齢,既往歴の患者要因,術式と病院あたり手術数に関してχ2検定・分散分析を実施し,ロジスティック回帰分析・Cox比例ハザードモデルを用いて病院あたり手術数の在院死亡,術後在院日数への影響を検証した.患者要因・術式を調整してVORを見ると,L群と比較した場合,手術が多くなる順に在院死亡のオッズ比は低くなった(M-l群,M-h群,H群の順にOdds Ratio (OR) 0.87,0.73,0.53).術後在院日数は,L群からH群の順に,26.7日,22.7日,20.8日,18.3日となり,L群と比較するといずれの群も有意差を認めた(p<0.001).DPCデータを用いた本研究では,大腸癌切除術において病院あたり手術数が多いほど,有意に低い在院死亡率,短い術後在院日数が認められた.このメカニズムに関して,実践による学習効果,選択的に治療成績のよい病院に患者が集まることなどが示唆されている.本研究では診療報酬データベースの特性から患者要因と術式要因を充分に調整しきれていない可能性があり,さらなる検討の余地が残る.

10 0 0 0 OA 房室結節の構造と機能 —臨床的意義と40年間の研究の歩み—

- 著者

- 井上 紳

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.2, pp.59-69, 2021 (Released:2021-06-23)

- 参考文献数

- 20

9 0 0 0 OA 甲状腺乳頭癌におけるBRAF (VE1) 蛋白発現の臨床病理学的検討

- 著者

- 沖野 和麿 塩沢 英輔 佐々木 陽介 田澤 咲子 野呂瀬 朋子 本間 まゆみ 矢持 淑子 楯 玄秀 瀧本 雅文

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.1, pp.35-42, 2016 (Released:2016-11-26)

- 参考文献数

- 20

BRAF (V600E) 遺伝子変異に基づくBRAF (VE1) 蛋白発現は甲状腺乳頭癌において予後不良因子と報告される.BRAF (V600E) 遺伝子はRAS-RAF-MARKシグナル伝達を介し細胞増殖を制御する.BRAF分子標的療法は悪性黒色腫で実用化されている.甲状腺癌とホルモン作用に関する研究において,甲状腺癌発生にエストロゲン, プロゲステロンの関与が示唆される.われわれは甲状腺癌について,BRAF (VE1),Estrogen Receptor (ER),Progesterone Receptor (PgR) の蛋白発現の臨床的意義を検討した.昭和大学病院において病理診断された甲状腺乳頭癌59例,甲状腺濾胞癌3例,甲状腺低分化癌3例,甲状腺未分化癌4例,腺腫様甲状腺腫46例を用いた.パラフィン包埋切片に抗BRAF (V600E) 抗体,抗ER抗体,抗PgR抗体を用いて免疫染色を行った.BRAF (VE1) 発現は甲状腺乳頭癌では40例 (68%) に認められた.腺腫様甲状腺腫にはBRAF (VE1)発現は見られなかった.BRAF (VE1) 陽性群と陰性群で性別,腫瘍径に有意な差は見られなかったが,発症年齢45歳以上に有意に多かった(P=0.017).PgR発現は甲状腺乳頭癌では陽性32例 (54%),陰性27例 (46%) だった.腺腫様甲状腺腫は陽性12例(26%),陰性34例(74%)だった.甲状腺乳頭癌におけるPgR陽性例は,女性に多い傾向が見られた (P=0.057).甲状腺乳頭癌におけるBRAF (VE1) 発現とPgR発現に相関は見られなかった (P=1.000).BRAF (V600E) 遺伝子変異に対するBRAF (VE1) 蛋白発現は相関性が示されており,腫瘍のBRAF (VE1) 蛋白発現を検討することで,BRAF (V600E) 遺伝子変異の状態を評価することが可能である.腺腫様甲状腺腫ではBRAF (VE1) 陽性例は認められず,甲状腺乳頭癌におけるBRAF (VE1) 免疫染色陽性は,腺腫様甲状腺腫ではなく,乳頭癌と判断できる所見といえる.甲状腺乳頭癌において45歳以上でBRAF (VE1) の発現が有意に多く,予後不良因子である年齢 (45歳以上) との統計学的な相関が見られたことは.BRAF (VE1) 発現が臨床的予後因子である発症年齢と相関し,予後を規定する因子である可能性が示唆された.BRAF分子標的療法の適応拡大が期待される中,BRAF (V600E) 遺伝子変異とそれに伴うBRAF (VE1)蛋白発現を伴う甲状腺乳頭癌は,その有力な候補と考えられる.今回の検討で,BRAF (VE1) 蛋白発現は甲状腺乳頭癌のおよそ7割に認められる特異的所見であることが明らかとなり,甲状腺癌へのBRAF分子標的療法の拡大のための基礎的研究として,臨床病理学的に有用な知見であると考えられた.

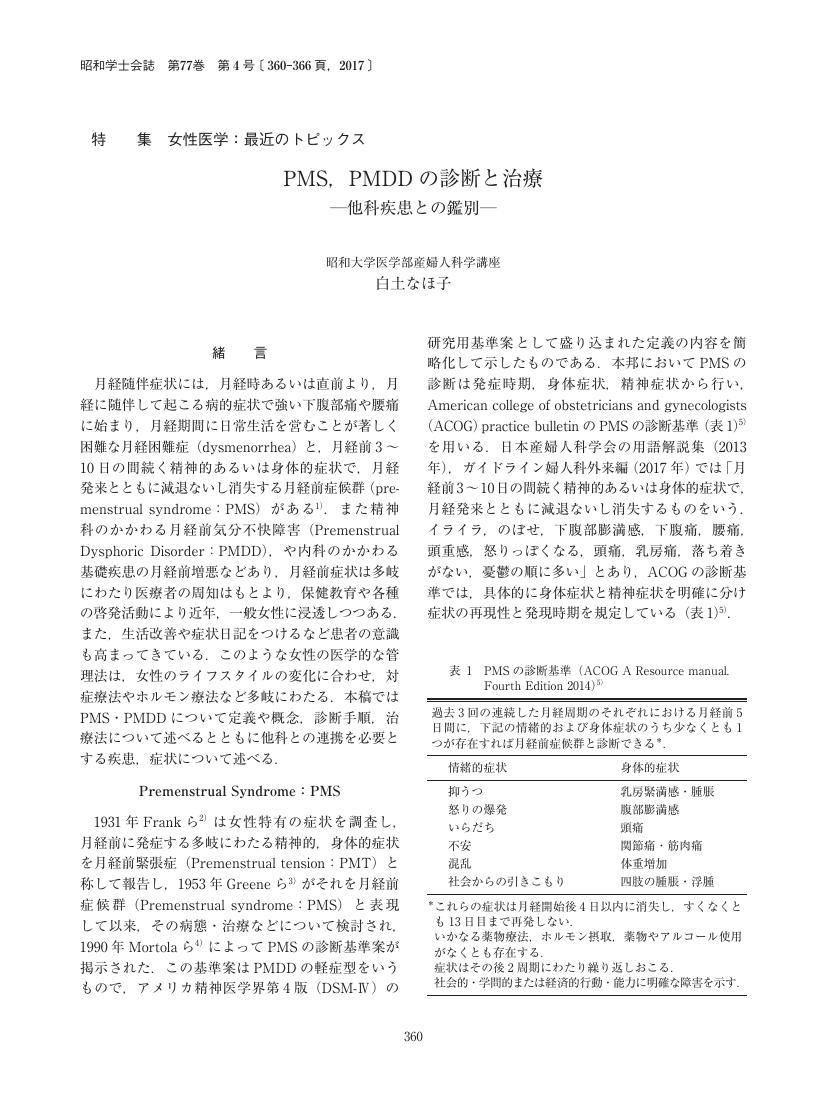

8 0 0 0 OA PMS,PMDDの診断と治療

- 著者

- 白土 なほ子

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.4, pp.360-366, 2017 (Released:2018-01-06)

- 参考文献数

- 17

7 0 0 0 OA 飲用水の病原微生物による健康被害の危険性 ~自然界に潜む「今そこにある危機」

- 著者

- 南渕 明宏

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.81, no.5, pp.414-420, 2021 (Released:2022-01-18)

- 参考文献数

- 41

2020年,世界人類を襲ったコロナ禍でわれわれは感染症に対するヒト個体の脆弱性のみならず,社会システムや政体の無防備さを認識させられた.今後も起こり得る感染症による災厄をもたらすものは何もウィルスに限ったことではない.さて,わが国は豊富な水資源に恵まれ,山間の渓谷に名水を求める文化風習がある.しかし本項で事例をあげ述べるように,水系がもたらす食中毒は厳然と存在する.水系を介した一次感染,いわゆる水系感染の中でも,とりわけカンピロバクター,大腸菌,レジオネラ,病原性原虫,ノロウイルスについてはわれわれの日常生活の中で「今そこにある危機」であるにもかかわらず,充分に認識されているとは言い難い現状がある.安易な取水による感染の他,偶然にも,あるいは認識不足により,自然環境から近代的浄化システムを逸脱した飲用水確保で健康被害を呈した事例は数多く報告されている.降雨による流況の変化により,自然環境の病原微生物の生態は影響を受け,それらが水系に侵入して飲用水に混入し,甚大な健康被害が生じる可能性が常に存在する現実を社会も医療人も認識すべきである.

7 0 0 0 OA 人口と感染症の数理

- 著者

- 稲葉 寿

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, no.5, pp.535-542, 2014 (Released:2015-03-06)

- 参考文献数

- 14

6 0 0 0 OA 包括的急性期サポートにおける作業療法士の役割

- 著者

- 駒場 一貴 青木 啓一郎

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.5, pp.294-300, 2023 (Released:2023-11-30)

- 参考文献数

- 14

厚生労働省は地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進し,その中で作業療法士が重要な役割を果たしている.地域の支援体制には医療が含まれ,昭和大学附属病院はその一環として地域で重要な役割を担う医療機関である.本稿では,昭和大学の特色である急性期を対象とした作業療法士の実践について考察する.作業療法は,「作業」,すなわち人々が目的や価値を見出す生活行為を中心とした治療,指導,援助である.この観点から,急性期作業療法の役割は,患者が自分らしい生活を早期に獲得できるように,実践的な評価とアプローチを提供することであると筆者らは認識している.日本における作業療法士の実践内容や介入体制には大きな差異があり,それはこの分野がまだ発展途上であることを示している.したがって,本稿を通じて,多職種の専門家には急性期における作業療法士の役割について理解を深めていただきたい.また,急性期で従事する作業療法士に対しては,本稿が実践の参考になることを期待している.

- 著者

- 草山 聡子 小林 今日子 浅野 和仁

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.3, pp.216-223, 2013 (Released:2014-06-23)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

光トポグラフィー装置(NIRS)を用い,匂い刺激の酸素ヘモグロビン(HbO2)濃度変化におよぼす効果を前頭葉を対象に検討した.被験者19名(女性10名,男性9名)の前頭葉にNIRSのプローブを装着し,100%エタノールに1%の割で溶解した匂い物質,リナロール,リモネン,酢酸ベンジル,バニリンをそれぞれ30秒間曝露した.リナロールとリモネンを被験者に曝露したところ,前頭葉のHbO2濃度が著明に増加したものの,酢酸ベンジル,バニリンの曝露では前頭葉のHbO2濃度変化に著明な影響は観察されなかった.また,前頭葉を左右前頭眼窩野外側,前頭眼窩野正中に区分し,HbO2濃度増加部位の検討を行ったところ,リナロールとリモネンでは上記区分のすべてでHbO2濃度の増加が観察された.しかし,酢酸ベンジルとバニリンでは左右の前頭眼窩野外側においてのみ,HbO2濃度の増加が認められた.NIRSで観察されるHbO2濃度の変化は脳の活性化状態を反映していることが示されていることから,上述した結果は匂い分子の種類の違いにより,脳の活性化部位に変動が認められることを示唆している.したがって,本実験の結果は,脳の活性化誘導を目的とした補完代替医療でアロマセラピーを使用する場合は匂い物質を慎重に選択する必要があることを示唆している.

6 0 0 0 OA 円皮鍼はラット社会的孤立ストレスモデルにおけるオレキシンA分泌促進を抑制する

- 著者

- 福島 正也 砂川 正隆 片平 治人 渡辺 大士 草柳 肇 小林 喜之 樋口 毅史 久光 直子 久光 正

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.3, pp.312-319, 2015 (Released:2015-11-21)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 2

円皮鍼は鍼治療に用いられる鍼の一種で,1mm前後の極めて短い鍼を絆創膏で皮膚に留置することによって,種々の生体の反応を引き出す.本研究では,ラット社会的孤立ストレスモデルを用い,ストレスに対する円皮鍼の効果を調べ,作用機序の検討としてオレキシン神経系の関与を検討した.8週齢Wistar系雄性ラットを使用し,コントロール群(Con群),ストレスモデルにシャム鍼を貼付した群(Sham群),ストレスモデルに円皮鍼を貼付した群(PTN群)の3群に分けた.社会的孤立ストレスモデルは8日間単独で飼育することで作製した.Con群は1ケージに3~4匹で飼育した.ストレス負荷7日目,PTN群とSham群には百会穴相当部への円皮鍼(パイオネックス®,セイリン社製)またはシャム鍼を貼付した.ストレス評価として,噛みつき行動時間の測定(7日目と8日目)と,EIA法にて血漿コルチコステロンの測定を行った.また,オレキシン神経系の関与を検討するために,EIA法にて血漿オレキシンA濃度を測定し,外側視床下部におけるオレキシンニューロンの変化を組織学的に検討した.ストレス負荷8日目,10分間の噛みつき行動時間は,Sham群(460.2±24.2秒)に対し,PTN群(263.3±53.7秒)で有意に抑制された(p<0.01).血漿コルチコステロン濃度は,Con群(44.0±8.2ng/ml)に対しSham群(128.6±26.4ng/ml)では有意に増加したが,PTN群(73.5±8.9ng/ml)ではその増加が有意に抑制された(P<0.05).血漿オレキシンA濃度は,Con群(0.17±0.01ng/ml)に対しSham群(0.36±0.04ng/ml)では有意に増加したが,PTN群(0.23±0.03ng/ml)ではその増加が有意に抑制された(P<0.05).外側視床下部におけるオレキシンAの発現もCon群(26.88±3.03 Optical Density:OD)に対しSham群(80.89±6.03 OD)では有意に上昇したが,PTN群(49.87±1.84 OD)ではその上昇が有意に抑制された.百会穴への円皮鍼治療は,ラット社会的孤立ストレスモデルにおけるストレス反応を抑制し,視床下部オレキシンニューロンの活性を抑制した.ストレスによる交感神経系や内分泌系の興奮に視床下部オレキシン神経系が関与することが報告されている.円皮鍼治療はオレキシン神経系を抑制することにより,ストレス反応を抑制したと考えられる.

6 0 0 0 OA オレキシン分泌の制御を介した加味逍遥散の抗ストレス作用

- 著者

- 渡辺 大士 砂川 正隆 片平 治人 金田 祥明 藤原 亜季 山﨑 永理 髙島 将 石野 尚吾 久光 正

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.2, pp.146-155, 2017 (Released:2017-10-03)

- 参考文献数

- 34

加味逍遥散は,柴胡,芍薬,蒼朮,当帰,茯苓,山梔子,牡丹皮,甘草,生姜,薄荷の10種の生薬から構成される漢方薬であり,比較的体力の低下した,精神不安やイライラなどの精神神経症状を有する人の全身倦怠感,のぼせ,寒気,種々の身体痛,食欲不振,好褥的傾向などの症状に用いられている.近年,オレキシンがストレス反応の制御に関与することが明らかになってきた.オレキシンは神経ペプチドの一種で,オレキシン産生神経は主に視床下部外側野および脳弓周囲に存在するが,その軸索は小脳を除く中枢神経系全域に分布し,摂食行動や覚醒反応ほかさまざまな生理活性の制御に関与している.本研究では,ラット社会的孤立ストレスモデルを用い,加味逍遥散の抗ストレス作用,ならび作用機序の検討としてオレキシン神経系の関与を検討した.初めに,加味逍遥散がオレキシンの分泌に影響するのかを調べた.Wistar系雄性ラットに,100mg/kg/day,400mg/kg/day,1,000mg/kg/dayの3種類の用量の加味逍遥散を7日間連続で経口投与し,血漿オレキシンA濃度を測定した.Control群と比較し,100mg/kgならび400mg/kgの投与で有意な低下が認められたが,1,000mg/kgでは有意な変化は認められなかった.次に,ラットをグループ飼育群(Control群),孤立ストレス群(Stress群),ストレス+加味逍遥散(400mg/kg)投与群(Stress+KSS群)に分け,7日間の飼育後,攻撃性試験ならび血漿コルチコステロンならびオレキシンA濃度の測定を行った.Stress群ではControl群と比較し,攻撃行動を示す時間が有意に延長し,血漿コルチコステロンならびオレキシンA濃度も有意に上昇したが,Stress+KSS群ではこれらの変化は有意に抑制された.更には, いずれの生薬が主として作用しているのかを検討した.本研究では柴胡に注目し,柴胡単独投与で検証した.ラットをControl群,Stress群,ストレス+柴胡投与群(Stress+saiko)の3群に分け,血漿コルチコステロンならびオレキシンA濃度の測定を行った.Stress+saiko群では,これらの濃度の上昇が有意に抑制された.ストレス負荷によって,攻撃性が高まり,血漿コルチコステロンならびオレキシン濃度が上昇したが,これらの変化は加味逍遥散の投与によって抑制された.オレキシンが本モデル動物のストレス反応の発現に関与していることから,加味逍遥散の効果は,オレキシン分泌の制御を介した作用であり,柴胡が重要な働きをしていると考えられる.加味逍遥散は抗ストレス作用を有し,作用機序として,オレキシン分泌の制御が関与することが示唆された.

6 0 0 0 OA 薬剤による血液障害

- 著者

- 米山 裕子 佐藤 啓造 九島 巳樹 栗原 竜也 藤城 雅也 水野 駿 金 成彌 佐藤 淳一 根本 紀子 李 暁鵬 福地 麗 澤口 聡子

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.3, pp.326-339, 2016 (Released:2017-02-21)

- 参考文献数

- 24

突然死の原因疾患は心疾患や脳血管疾患の頻度が高く,感染症による急死は比較的少ないこともあり,内因性急死としての感染症について剖検例をもとに詳細に検討した報告は少ない.特に,心疾患による突然死と比較・検討した報告は見当たらない.本研究では当教室で経験した感染症突然死15例と心臓突然死45例について事歴や解剖所見を比較・検討した.感染症の死因は肺炎9例,肺結核4例,胆嚢炎1例,膀胱炎1例であり,性別は男8例,女7例であった.心臓突然死では虚血性心疾患23例,アルコール性心筋症11例,その他の心疾患11例であった.感染症突然死と心臓突然死について単変量解析を行うと,有意な因子として,性別 (男性:女性,感染症8:7,心臓38:7),るい痩 (感染症9/15,心臓13/45),眼結膜蒼白 (感染症12/15,心臓9/45),心肥大 (感染症3/15,心臓34/45),心拡張 (感染症1/15,心臓23/45),豚脂様凝血 (感染症14/15,心臓10/45),暗赤色流動性心臓血 (感染症11/15,心臓44/45),心筋内線維化巣 (感染症4/15,心臓37/45),肺門リンパ節腫脹 (感染症13/15,心臓10/45),諸臓器うっ血 (感染症6/15,心臓36/45),胆嚢膨隆 (感染症11/15,心臓15/45),胃内空虚 (感染症11/15,心臓16/45),感染脾 (感染症8/15,心臓1/45)が抽出された.有意差がなかった項目は,肥満,死斑の程度,諸臓器溢血点,卵円孔開存,肺水腫,脂肪肝,副腎菲薄,動脈硬化,胃粘膜出血,腎硬化であった.多変量解析では,眼結膜蒼白,豚脂様凝血,心筋内線維化巣,心肥大の4因子が感染症突然死と心臓突然死とを区別する有意因子として抽出された.眼結膜蒼白,豚脂様凝血の2項目が感染症突然死に,心筋内線維化巣,心肥大の2項目が心臓突然死に特徴的な所見であると考えられた.死に至る際,血液循環が悪くなると眼結膜にうっ血が生じるが,心臓突然死の場合はうっ血状態がそのまま観察できるのに対し,感染症による突然死では慢性感染症の持続による消耗性貧血を伴う場合があり,うっ血しても貧血様に見える可能性がある.豚脂様凝血は消耗性疾患や死戦期の長い死亡の際に見られることが多い血液の凝固である.死後には血管内で徐々に血液凝固が進行し,暗赤色の軟凝血様となり,血球成分と血漿成分に分離し,その上層部には豚脂様凝血が見られる.剖検時に眼結膜蒼白,豚脂様凝血の所見があれば感染症による突然死を疑い,感染症の病巣の検索とその病巣の所見を詳細に報告すべきと考えられた.感染症突然死では,るい痩が高頻度に見られたので,感染症突然死防止のためには日頃からの十分な栄養摂取が必要と考えられた.また,感染症突然死と心臓突然死両方で副腎菲薄が見られたので,突然死防止のためには3次元コンピュータ連動断層撮影(computed tomography:CT)による副腎の容積測定を健診で行い,副腎が菲薄な人では感染症の早期治療が肝要であることが示唆された.

5 0 0 0 OA 薬剤性高血糖

4 0 0 0 OA 傍大動脈リンパ節子宮内膜症の一例

- 著者

- 藤井 歌倫 川上 敬子 宮本 真豪 明樂 一隆 三澤 亜純 中尾 紗由美 田内 麻依子 宮村 知弥 中林 誠 丸山 大介 中山 健 佐々木 康 森岡 幹

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.4, pp.266-271, 2023 (Released:2023-08-30)

- 参考文献数

- 15

子宮内膜症のリンパ節での発生は稀少部位子宮内膜症とされている.子宮内膜症のリンパ節病変は骨盤内リンパ節が多く,骨盤内の深部子宮内膜症を伴うことが多い.今回,深部子宮内膜症を伴わない傍大動脈リンパ節子宮内膜症の一例を経験した.症例は44歳,過多月経による貧血のため,当科へ紹介となった.MRI検査で子宮腺筋症および子宮筋腫を認めた.子宮筋腫は8.7cm大で,拡散強調画像で軽度高信号とADC mapで一部低信号を呈したため悪性を否定できなかった.全身検索のため造影CT検査を施行したところ,多発肺動脈血栓と左下肢静脈血栓,12×25mm大の嚢胞状に腫大した右傍大動脈リンパ節を認めた.抗凝固療法および下大静脈フィルター留置後に腹式子宮全摘術と両側卵管摘出術と右傍大動脈リンパ節生検を施行した.術中所見では,骨盤および腹腔内に内膜症病変を認めなかった.術後病理診断では,子宮筋腫と子宮腺筋症に悪性所見を認めなかった.腫大リンパ節に内膜症病変を認めた.子宮内膜細胞がリンパ管や血管を介して骨盤外臓器に出現することが報告されていることを考慮すると,孤立したリンパ節に子宮内膜症が発生したものと考えられた.今回は偶発的に発見されたが,嚢胞状に腫大したリンパ節病変を認めた場合,悪性疾患によるリンパ節転移のほかにリンパ節子宮内膜症を考慮する必要がある.

4 0 0 0 OA 経頭蓋磁気刺激(TMS)の基礎と臨床

4 0 0 0 OA 看護師による死亡診断,死亡診断書作成の是非についての法医学的一考察

- 著者

- 西田 幸典 佐藤 啓造 藤城 雅也 根本 紀子 足立 博 岩田 浩子 米山 裕子 李 暁鵬 松山 高明 栗原 竜也 藤宮 龍祥 浅見 昇吾

- 出版者

- 昭和大学学士会

- 雑誌

- 昭和学士会雑誌 (ISSN:2187719X)

- 巻号頁・発行日

- vol.78, no.2, pp.168-182, 2018 (Released:2018-09-11)

- 参考文献数

- 27

今日の在宅看取りは,地域の診療所医師が大部分を担っているが,2040年をピークとする多死社会の看取り体制として,それが適切に機能するかの問題がある.そこで,本研究は,診療所医師の在宅看取りにおける負担軽減策として,看護師による死亡診断および死亡診断書の作成について,多死社会を担う若年層の認識を踏まえて,その是非を法医学的観点から考察するものである.研究方法は,質問紙調査(対象:医学生242名,一般学生402名)と看取り制度に関する文献調査である.質問紙調査の結果は,看護師による死亡診断について,看護師のみが死亡に立ち会う状況で是認する割合が高く,死亡診断について研修を受けて試験に合格した看護師が良いとする割合が高かった.また看護師による死亡診断書の作成について,看護師のみが死亡に立ち会う状況で是認する割合が高く,死亡診断書の作成について研修を受けて試験に合格した看護師が良いとする割合が高かった.しかし,死亡診断を是認する割合は,死亡診断書の作成を是認する割合よりも高かった.一方,医療制度改革の潮流には,①医師の働き方の見直しとしてタスク・シフティングの提案,②看護師の特定行為の創設,③地域包括ケアシステムの推進,④欧米における看護師による死亡確認の現状がある.本研究では,上記の調査結果と医療制度改革の潮流を踏まえ,診療所医師の負担軽減策の一つとして,看護師による死亡診断を,①特定行為の一つとする方法と ②保健師助産師看護師法の「診療の補助」とは別の新たな枠組みとする方法を提案する.一方,看護師による死亡診断書の作成については,原則として時期尚早と考える.しかし,診療所医師の負担軽減および死後のエンゼルケアやグリーフケアの実施の観点から,末期がん患者のような特定の患者に限定し,かつ,死亡診断書の作成プロセスの一つである異状死でないとの判断までであれば検討の余地があると考える.ただし,これを実現するためには,異状死の判断を適切に行い得る程度の知識と技術を担保できる教育システムが必要不可欠であると考える.