- 著者

- 黄 東蘭 コウ トウラン D.L. HUANG

- 雑誌

- 紀要. 地域研究・国際学編

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.61-82, 2011

1 0 0 0 OA 日本語を母語とするひとが、どのようにしてエスペランティストになったか

- 著者

- 橘 弘文

- 出版者

- 大阪観光大学

- 雑誌

- 大阪観光大学紀要 = Journal of Osaka University of Tourism (ISSN:1881638X)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, 2013-03-04

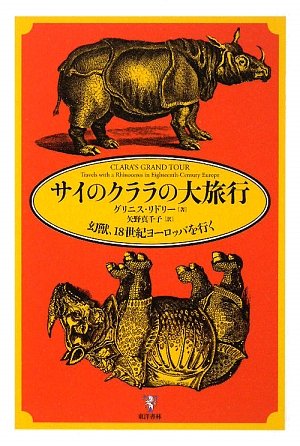

1 0 0 0 サイのクララの大旅行 : 幻獣、18世紀ヨーロッパを行く

- 著者

- グリニス・リドリー著 矢野真千子訳

- 出版者

- 東洋書林

- 巻号頁・発行日

- 2009

- 著者

- 大薮 みゆき 山田 麻和 松尾 理恵 友利 幸之介 田平 隆行

- 出版者

- 九州理学療法士・作業療法士合同学会

- 雑誌

- 九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 第26回九州理学療法士・作業療法士合同学会誌 (ISSN:09152032)

- 巻号頁・発行日

- pp.122, 2004 (Released:2004-11-18)

【はじめに】 4年前に線条体黒質変性症の診断を受けた本症例は、身体機能の低下に伴いADLはほぼ全介助である。今回4度目の入院において、症例は「どうしても自分でトイレが出来るようになりたい」と希望している。ここに症例の到達目標とセラピストの予後予測にずれを感じた。近年、カナダ作業遂行モデル(以下、CMOP)に基づいたクライエント中心の作業療法が実践されている。そこで、今回CMOPの理論と作業遂行プロセスモデル(以下、OPPM)に基づき、症例が望む作業について症例と共に考案したので報告する。【症例】 S氏、84歳、女性。診断名は線条体黒質変性症。夫、次女、次女の夫、孫との5人家族で、主介護者は夫である。介護保険制度では要介護度4の認定を受け、通所リハビリテーションと訪問介護を利用し在宅生活を送っていた。【アプローチ】 OPPMに基づき以下のようなアプローチを行った。第1段階:作業遂行上の問題を確認し優先順位をつける。ここでは、カナダ作業遂行測定(以下COPM)を用いた。セルフケアでは「夫に迷惑をかけている」という負い目から排泄動作自立を希望していることが分かった。レジャーでは、人との関わりを好む性格から「夫や曾孫へプレゼントをすること」「友達と話をすること」という希望が聞かれた。第2段階:理論的アプローチの選択 基礎体力や排泄動作能力向上のために生体力学的アプローチを、社会・心理面にはリハビリテーションアプローチを行った。第3段階:作業遂行要素と環境要素を明確にする症例は1時間半程度の座位耐久性があり、手指の巧緻性の低下は認められるものの、簡単な手芸は可能と思われた。他者との会話は難聴と構音障害のため困難であった。排泄は尿便意消失のため膀胱留置カテーテル、おむつを使用していた。症例は羞恥心と「女性は男性の世話をするもの」という価値観から夫からの排泄介助に負い目を感じていた。一方、夫は87歳と高齢で心疾患があり排泄介助に負担を感じていた。第4段階:利点と資源を明確にする 症例はプレゼント作りに対する意欲が高かった。また、夫は介護へ前向きであった。第5段階:めざす成果を協議して行動目標を練る これらの結果をもとに、症例や夫と一緒に話し合い、目標を1)夫に迷惑をかけているという負い目の軽減、2)夫や曾孫にプレゼントを贈る、対人交流の促進とした。第6段階:作業を通じて作業計画を実行する 1)については、夫の希望からもおむつ交換時の介助量軽減が「夫が心身共に楽になる」ことにつながることを伝え、おむつ交換訓練やベッド上動作訓練の導入を提案した。しかし、家族が施設入所を希望したため保留となった。導入時、セラピストは、症例の負い目を夫に伝え、症例と夫へ会話の場の設定や話題提供を行ったところ、夫から症例への優しい言葉掛けが増え、その言葉に症例は安心感や喜びを感じていた。2)については「風邪をひかないように毛糸の帽子を作ってあげたい」という症例の希望を受け、改良した編み棒を用い、スプールウィーピングにて帽子を作ることにした。作業の際には症例と他患との間に、セラピストが入り、他患との会話を促した。手芸の経過の中で「じいちゃんとのこれまでの生活を思い出す。結婚して良かった」「病院にも友達が出来たよ」という言葉が聞かれた。完成後は感謝の手紙を添えて夫へプレゼントした。また、夫へ依頼しひ孫へ直接プレゼントを渡す機会を作ってもらった。症例は夫や曾孫が喜んでくれたことを嬉しそうにセラピストに話した。第7段階:作業遂行における成果を評価する 初回評価から8週後にCOPMの再評価を行った。「夫に迷惑をかけないように自分でトイレをする」という希望は遂行度、満足度に変化が見られなかった。「夫やひ孫へプレゼントをする」「友達と話をする」という希望ではスコアが大幅に向上した。【考察】 「一人でトイレがしたい」と希望する症例に対してCMOPの理論に基づき、症例の視点から作業を共に検討した。そして症例の作業を決定する動機、すなわちSpiritualityは「夫に対する想い」であった。そこでアプローチには、帽子のプレゼントや負い目に対する夫の言葉かけなど、夫とのコミュニケーションを形づけられるような作業を提案した。その結果、トイレ動作に変化に見られなかったものの、日常での言動やCOPMでの再評価から症例は夫の中にある自己の存在を確認できているように見えた。現在、症例の生き生きとした言動から家族も再度在宅生活を検討し始めている。今回の経験からSpiritualityの発見と、それに向かって具体的な作業を提案することの重要性を認識した。

1 0 0 0 OA 懸賞論文(卒業論文)ふしぎ発見!銭湯の魅力

- 著者

- 西川 遥夏

1 0 0 0 柳田国男集 : 定本

- 出版者

- 筑摩書房

- 巻号頁・発行日

- vol.第19巻, 1969

1 0 0 0 OA 乳製品と乳癌との関連―23年間の縦断的国際比較研究

- 著者

- 阿部 稚里 今井 具子 瀬崎 彩也子 宮本 恵子 川瀬 文哉 白井 禎朗 眞田 正世 位田 文香 加藤 匠 下方 浩史

- 出版者

- 名古屋学芸大学管理栄養学部

- 雑誌

- 名古屋栄養科学雑誌 = Nagoya Journal of Nutritional Sciences (ISSN:21892121)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.23-29, 2019-12-25

【目的】乳癌は女性にとって主要な癌の一つである。これまでに、乳癌と乳製品摂取との関連がメタアナリシスによって検討されているが、一貫した結論が得られていない。その理由として、食事調査の手法や乳製品摂取量の評価が論文間で異なること、調査地域が限られていることが挙げられる。そのため、乳製品と乳癌の関連をさらに明らかにしていくためには、地球規模で同一手法を用いた乳製品摂取量の調査による研究が必要と考えられる。そこで本研究では、現在公表されている国際データを用い、乳癌と乳製品の関連を地球規模による国際比較研究で縦断的に明らかにすることを目的とした。【方法】乳癌発症率および乳癌死亡率は、Global Burden of Disease( GBD) 2017データベースから各国の10万人当たりの年齢標準化された値を入手した。生産から家計までのすべての段階における減耗を除く、各国の食品供給量と総エネルギー供給量は国連食糧農業機関データベース(FAOSTAT)から入手し、乳製品の供給量を求めた。調整変数として、人口、国民一人当たりの国内総生産(GDP)、高齢化率(以上世界銀行データベース)、平均BMI、喫煙率、教育年数、身体活動量(以上GBD データベース)を入手した。全てのデータが得られた100万人以上の人口を持つ139カ国を対象とし、共変量を調整した線形混合モデルを用いて、乳製品供給量と乳癌発症率および乳癌死亡率との1990年から2013年までの23年間の縦断的関連について解析を行った。解析にはR 3.6.1を用いた。【結果】すべての共変量を調整したモデルにおいて、乳製品供給量と乳癌発症率の間に有意な正の関連があった(β= 7.393、標準誤差1.553、p<0.001)。同様に、すべての共変量を調整したモデルにおいて、乳製品供給量と乳癌死亡率の間にも有意な正の関連があった(β= 2.123、標準誤差0.613、p<0.001)。【結論】乳製品供給量と乳癌発症率および乳癌死亡率が正の関連を示すことを、比較的近年のデータを用いて縦断的に明らかにした。このことから、乳製品を多く摂取する食生活は、地球規模において乳癌発症率や乳癌死亡率を上昇させる可能性が示された。今後さらに、乳製品を低脂肪と高脂肪に分けて解析を行うことが必要である。

- 著者

- Aviti Mushi Sakahisa Nagai Hidemine Obara Atsuo Kawamura

- 出版者

- The Institute of Electrical Engineers of Japan

- 雑誌

- IEEJ Journal of Industry Applications (ISSN:21871094)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, no.5, pp.311-319, 2017-09-01 (Released:2017-09-01)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 3 11

This paper proposes a fast and robust nonlinear deadbeat control for boost DC-DC converters. First, the nonlinear state equation is derived, and second a nonlinear current reference deadbeat control is proposed. Third, a new nonlinear controller to implement the load disturbance compensation is proposed. After the simulations and verification by experiments, it was confirmed that under the conditions of an input voltage of 12V, an output voltage of 20V, a load resistance of 4Ω and a sampling frequency of 100kHz, the voltage command tracking capability of a settling time of 280µs was achieved, and an output voltage recovery time of 1.46ms was achieved for a sudden load change.

1 0 0 0 OA 先々の先と後の先についての一考察

- 著者

- 三橋 秀三

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, no.1, pp.1-4, 1975-09-30 (Released:2012-11-27)

1 0 0 0 OA 札幌学院大学総合研究所年報 2016

- 出版者

- 札幌学院大学総合研究所

- 巻号頁・発行日

- 2017-10-31

1 0 0 0 OA 新自由主義・新保守主義下でのジェンダー再編の理論整理および日英韓比較研究

韓国では社会的地位を得た女性と草の根フェミニズムとの連携がうまくいかず、女性登用が保守主義・新自由主義への対抗となっていない。新自由主義の進展は、性役割やミソジニーを強化する一方、女性就業者を増加させ、就業機会をめぐる軍事主義と女性との新たな結びつき(ROTCなど)を生み出していた。軍事主義的保守団体の女性運動家へのインタビューにおいては、民族主義以上に反共主義が強調されていて、興味深い。他方英国では、プア・ホワイトとも結びつくと言われる排外主義勢力と、エスタブリッシュ層を基盤とする新保守主義勢力とは、必ずしも一致していないが、労働党勢力と多元主義的価値観支持層との結びつきは強固である。

1 0 0 0 OA テダ(太陽)の語源

- 著者

- 間宮 厚司

- 出版者

- 法政大学国文学会

- 雑誌

- 日本文学誌要 (ISSN:02877872)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, pp.2-9, 2005-03

1 0 0 0 OA 内部障害を担当した学生に対する意識調査

- 著者

- 田中 秀明 井舟 正秀 石渡 利浩 川北 慎一郎 西願 司

- 出版者

- 日本理学療法士協会(現 一般社団法人日本理学療法学会連合)

- 雑誌

- 理学療法学Supplement Vol.40 Suppl. No.2 (第48回日本理学療法学術大会 抄録集)

- 巻号頁・発行日

- pp.48100594, 2013 (Released:2013-06-20)

【はじめに】臨床実習において,対象者との信頼関係や知識・技術向上のために理解しやすく円滑な実習が行えるよう対象者選定を行っている.学生のスキルにもよるが,理学療法プロセスを理解してもらうために経過が比較的安定している神経系・運動器障害を対象者とすることが多い現状がある.しかし,各施設の対象者としては内部障害が年々,増加している.また,神経系・運動器障害の対象者であっても,合併症として内部疾患を有しているケースは多々見られる.これからの理学療法士は施設の特徴もあるが,就職後すぐに内部障害を担当することも多くなってくると予想される.今回,当院での臨床実習で学生に内部障害対象者を担当してもらい,実習終了後に意識調査を実施し学習の効果について検討したので若干の考察を加えここに報告する.【方法】対象は,当院で臨床実習を行った学生10名(男性6名,女性4名)であった.実習内容についての大まかな流れについて説明する.対象者は実習期間中に退院でき,理学療法開始後早期の対象者を選定し説明と同意を得た上で学生が担当した.疾患は間質性肺炎,慢性閉塞性肺疾患,冠動脈バイパス手術後,慢性心不全急性増悪,急性呼吸窮迫症候群であった.指導内容は事前に電子カルテで疾患に対しての情報収集をし,病態の把握を行ってもらい医師に直接確認する場を設けた.収集した情報が的確であるか否かを指導者が確認し,不足している情報があれば修正し対象者の評価を行った.実習中では適宜,軌道修正を加え日々,変化する病態把握に対応した.全体像の把握してもらうために,退院の目途が立ち次第,家屋評価や介護保険の申請をし,退院後の生活支援にも関わった.また,症例に関わる文献抄読も行ってもらった.意識調査の方法は学校卒業後にアンケートを実施した.内容は(1)以前に内部障害を担当したことがあるか.(2)実習は学習になったか.(3)学校で習得した知識は生かせたか.(4)実習後の学習に役に立ったか.(5)内部障害に対する意識に変化はあったか.(6)今後も内部障害を担当したいか.(7)自由記載.以上の7項目についてアンケートを実施した.回答は,「はい」・「いいえ」・「どちらでもない」,その他自由記載とした.統計学的分析はKolmogorov-Smirnov検定を用い分析を行い,有意水準は5%とした.【説明と同意】倫理的配慮として,本研究の目的に対し十分な説明を行い,同意を得た上で実施した.【結果】(1)「はい」0名,「いいえ」10名.(2)「はい」10名,「いいえ」0名.(3)「はい」1名,「いいえ」9名.(4)「はい」10名,「いいえ」0名.(5)「はい」9名,「いいえ」1名.(6)「はい」8名,「いいえ」1名,「どちらでもない」1名.(7)症例が少ないので見られてよかった,考え方の変化があった,実習を通して苦手意識が解消された,国家試験対策になった,座学でわからなかった内容が実践を通してわかりやすかった,血液データの読み方が難しかった,離床を進める上での患者のアセスメントが難しい,まずは脳血管や運動器障害を見たい,手技的なテクニックを身につけたいなどの回答が得られた.尚,統計学的分析の結果(2)は「いいえ」,それ以外の項目は「はい」の方で有意差を認めた(p<0.01).【考察】今回の結果から,内部障害を担当したことで興味を持ち,有益な学習ができたと考えた.各養成校では,カリキュラムで様々な工夫をして授業を行っている.循環器・呼吸・代謝系理学療法を独立した授業を行っている養成校もある.座学では知識を整理し学習することが困難との意見があった.充実した授業で得た知識を活用するためにも,臨床実習で学習することで,学生のスキルが向上し国家試験対策に繋がるものと考えた.離床する際やデータの読み方などは各症例に対しケースバイケースで考える必要があるため,難しいとは思うが,臨床実習を通して考え方を経験することが重要と考えた.一部の学生から学習にはなったが,まずは神経系・運動器障害の担当希望や徒手療法などのテクニックを習得したい意見もあった.当然,あってしかるべきであり研鑽してほしいと考えるが,全身状態を考えた時に理学療法を施行する上での阻害因子を十分考慮し,リスク管理のために学習してほしいと思う.指導者側では,以前からの実習スタイルがあり,学生のみの問題ではなく指導者が内部障害の理学療法プロセスを十分に指導ができないことも要因として挙げられるため指導方法を確立することが重要と考えた.【理学療法学研究としての意義】内部障害を臨床実習で担当し経験をすることで有益な学習ができた.今後,臨床実習での指導方法を確立していくことが重要であると考えた.