1 0 0 0 OA ウィメンズマーチにおけるソーシャルメディアとクラフティヴィズム

- 著者

- 井口 裕紀子 Yukiko Inokuchi

- 出版者

- 同志社大学グローバル・スタディーズ学会

- 雑誌

- 同志社グローバル・スタディーズ = Journal of global studies (ISSN:21859396)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.75-92, 2017

論文

- 著者

- 小銭 寿子 久永 聖人 Hisako KOZENU Masato HISANAGA

- 出版者

- 名寄市立大学

- 雑誌

- 紀要 (ISSN:18817440)

- 巻号頁・発行日

- vol.8, pp.65-72, 2014-03-31

医療機関における退院支援業務が2008年の診療報酬改定によって社会福祉士による退院支援として点数評価を受けた後に医療ソーシャルワーカー(MSW)の業務や役割がどのように変化したのかを検証するために社会福祉士、6医療機関に所属する20名に質問紙調査とインタビュー調査を実施した。結果は所属と業務変化に関連性があることが明らかになった。退院調整加算として評価され、社会福祉士がMSWとして働く場の拡大や増員に貢献できることを確認できたが、経営面や病院の機能を重視する点も強調されていた。今後は診療報酬上で評価された背景をおさえ、MSWとして医療現場で実践する社会福祉士の動向を注目していく必要がある。

1 0 0 0 L'architettura del terzo reich

- 著者

- [by] Anna Teut traduzione dal tedesco di Roberta Tatafiore

- 出版者

- Gabriele Mazzotta

- 巻号頁・発行日

- 1976

本研究は、人や社会を要件として捉え、システム設計を専門とする人間中心設計(以下、HCD)と、集合的な社会・文化に焦点を当てて人間社会を理解することを専門とする文化人類学(以下、人類学)の知見を融合させつつ、人工知能(AI)を適用したシステムの設計において人と社会の調和を考慮したシステム設計思想および設計方法のあり方を検討するものである。本研究では、HCDと人類学の融合する「多元的HCD」という一見矛盾する設計思想を仮説としつつ、2つの学問領域の対話と連携により、実際にAIが導入されている現場(医療支援システムや転職支援サービスなど)のフィールドワークをすることを通し、双方の差異・共通点から課題を整理する。

1 0 0 0 OA 化粧に関する研究 (第5報)

- 著者

- 平松 隆円

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.11, pp.711-724, 2005-11-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 16

本研究は, 次の点を目的とし, 男女大学生741名を対象に質問紙調査を行った.すなわち, 化粧行動の文化化, 化粧意識の社会化の一過程としての人物・メディア接触の検討である.要約すると結果は以下の通りであった.1) 化粧行動において, 男性では『TV』が『スキンケア』『髪ケア・髪メイク』を, 『美容情報』が『メイクアップ』を, 『異性』が『不可逆的髪加工』『髪ケア・髪メイク』を規定していることがわかった.他方, 女性では『新聞』が『スキンケア』『メイクアップ』を, 『TV』が『メイクアップ』を, 『雑誌』や『家族』が『不可逆的髪加工』を, 『異性』が『メイクアップ』を規定していることがわかった.2) 化粧意識において, 男性では『美容情報』が『魅力向上・気分高揚』『必需品・身だしなみ』を, 『異性』が『魅力向上・気分高揚』を, 『新聞』が『必需品・身だしなみ』を規定していることがわかった.他方, 女性では『美容情報』『雑誌』が『魅力向上・気分高揚』『必需品・身だしなみ』『効果不安』を, 『TV』が『必需品・身だしなみ』を, 『新聞』が『効果不安』を規定していることがわかった.

- 著者

- 原田 弘隆

- 出版者

- 立命館大学法学会

- 雑誌

- 立命館法学 (ISSN:24341975)

- 巻号頁・発行日

- vol.402, pp.377-406, 2022-08

- 著者

- 天野 みどり

- 出版者

- 日本語学会

- 雑誌

- 日本語の研究 (ISSN:13495119)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, no.1, pp.42-47, 2015-01-01 (Released:2017-07-28)

1 0 0 0 OA アメリカの対日占領政策の一側面 : 財閥商号・商標の使用禁止をめぐって

- 著者

- 細谷 正宏 Masahiro Hosoya

- 出版者

- 同志社大学アメリカ研究所

- 雑誌

- 同志社アメリカ研究 = Doshisha American studies (ISSN:04200918)

- 巻号頁・発行日

- no.20, pp.53-72, 1984-03-20

論説, Article

1 0 0 0 OA <高木侃先生追悼>高木先生からいただいた言葉と宿題

- 著者

- 坂誥 智美

- 出版者

- 専修大学大学史資料室

- 雑誌

- 専修大学史紀要 (ISSN:18839223)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.124-126, 2019-03-31

1 0 0 0 OA 髙木侃教授履歴・業績

- 出版者

- 専修大学法学会

- 雑誌

- 専修法学論集 (ISSN:03865800)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, pp.363-378, 2012-03-02

- 著者

- SATOSHI MATSUBARA KOZO NAGASHIMA

- 出版者

- Japan Association of Mineralogical Sciences

- 雑誌

- Mineralogical Journal (ISSN:05442540)

- 巻号頁・発行日

- vol.7, no.6, pp.513-525, 1975 (Released:2008-03-18)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 5 5

Orthoericssonite, BaMn2+2Fe3+ [O|OH|Si2 O7], hitherto reported only from the Långban mine, Sweden, was found in a jacobsite-bearing rhodonite-aegirine-tephroite ore from the Hijikuzu mine, Iwate Prefecture, as a product of strong thermal metamorphism due to granitic intrusion. It is orthorhombic, space group Pmmn, a0=20.30Å, b0=6.986Å, c0=5.387Å, Z =4. Wet chemical analysis by K. N. gives the empirical formula (Ba0.688Sr0.256K0.024Na0.013Li0.003)0.984(Mn1.4352+Fe0.5462+Mg0.086)2.067(Fe0.9313+Ti0.093Al0.034)1.058Si2.062 O7.000(O1.389(OH)0.611)2.000 as O=9, specifying it as a strontian and ferroan variety. It is optically biaxial positive, 2V about 50°, r ?? v strong, ns α=1.802, β=1.840, γ=1.888; strongly pleochroic, X=yellowish brown, Y=reddish brown, and Z=dark brown.

1 0 0 0 OA 風向, 風速の変化を考慮したS. M. B. 法による波の計算について

- 著者

- 細井 正延 富永 正照 橋本 宏

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 海岸工学講演会講演集 (ISSN:04194918)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.70-74, 1962-10-10 (Released:2010-06-04)

- 参考文献数

- 5

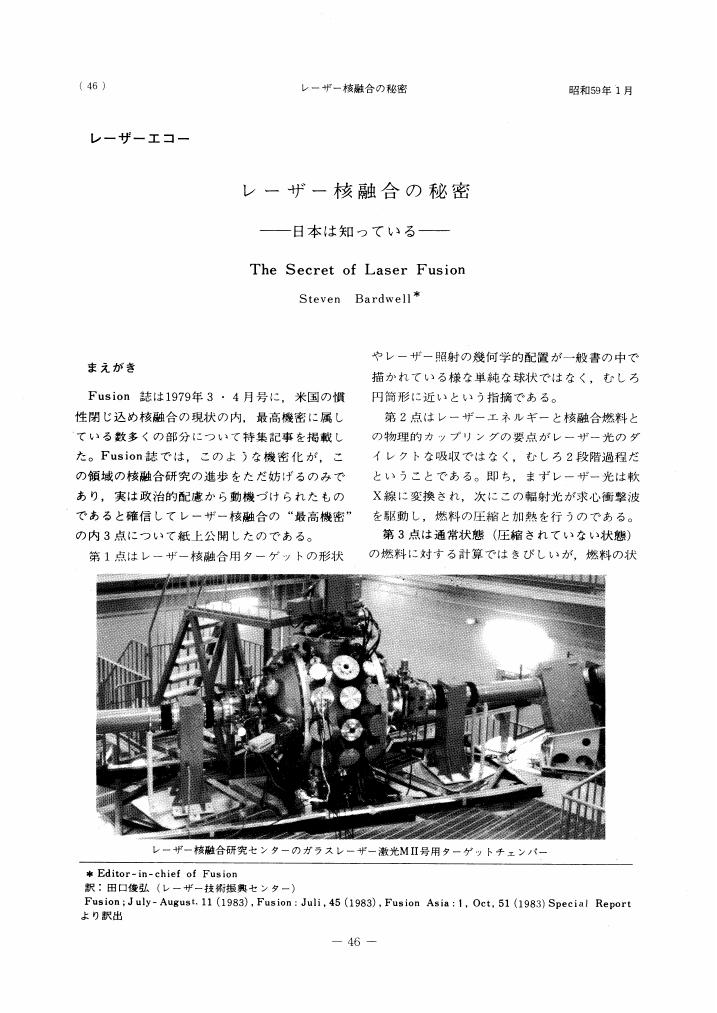

1 0 0 0 OA レーザー核融合の秘密

- 著者

- Steven Bardwell

- 出版者

- The Laser Society of Japan

- 雑誌

- レーザー研究 (ISSN:03870200)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, no.1, pp.46-55, 1984-01-30 (Released:2010-02-26)

- 参考文献数

- 23

1 0 0 0 近世秋田の鋳物師と梵鐘

1 0 0 0 OA 能界展望(平成九年)

- 著者

- 西野 春雄

- 出版者

- 野上記念法政大学能楽研究所

- 雑誌

- 能楽研究 : 能楽研究所紀要 = Nogaku kenkyu : Journal of the Institute of Nogaku Studies (ISSN:03899616)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.197-210, 1999-03-30

平成九年(一九九七)の能楽界は、鏡板の松の絵をめぐって老松か若松かとマスコミの話題をにぎわした名古屋能楽堂が、四月、名古屋城正門前にめでたく竣工し、開館したことを初めとして、各地で能楽堂の建設への動きが続出していることが特筆される。名古屋能楽堂は平成八年春に開場した横浜能楽堂に続く能楽界の慶事で、このほか豊田市能楽堂(豊田参号館8階)・新潟市市民芸術文化会館能楽堂など、地方での能楽堂建設の動きは活発である。一方、一月に関根直孝氏・善竹圭五郎氏、二月に藤井久雄氏・鵜澤雅氏、三月に奥善助氏・鵜澤壽氏、四月に寺井啓之氏・敷村鐵雄氏、六月に櫻間辰之氏・野村祐丞氏、七月に田中正夫氏、十月に瀬尾乃武氏、十二月には筧三男氏と、シテ方・囃子方・狂言方、そして能楽写真家と、訃報が相次いだ年であった。詳しくは物故者の欄を読んでいただきたいが、時代の変わり目という感を強くするとともに、能界を支えて来られた長老の方々の死を悼み、働き盛りの役者の急逝を悲しみ、無念の思いで見送った。日本能楽協会の会員数も、ここ数年、流儀にもよるが少しづつ減少化の傾向にある。能楽の発展にとって適正規模なら問題はないが、必ずしもそうとは言えない面もあり、後継者の育成は愁眉の急であろう。ところで、私事にわたって恐縮ながら、筆者は平成八年四月中旬から平成九年四月中旬までの一年間、法政大学在外研究員としてヨーロッパに留学し、ロンドンとパリを拠点にヨーロッパの博物館・美術館を回り、在外能楽面の調査を進め、一年ぶりに帰国したので、平成九年四月中旬までの動きは直接には分からない。ヨーロッパ滞在中、時々耳にする日本の政治・経済・社会状況(汚職報道・凶悪事件の続出)などから、日本はこのままでいいのかという危惧をしばしば抱いたが、帰国後、消費税が五パーセントに上がっていたり、社会党がなくなっていたりと、驚くことが多かった。久しぶりに見た能・狂言からも、正直言って本当にこれでいいのか、大事なものを忘れたり失ったりしてはいないか、と思うことが多かった。もし繁栄の真只中にあるとしても、真の繁栄といえるのか、とにかく帰国直後の観能体験は、決して心地いいものではなかった。能楽界も、危機意識の希薄な「日本の平和」そのものにどっぷりつかっている。しかし、数カ月鑑賞を続けているうちに、いいものを観たという感動もあった。そして、先人たちが苦労しながら守り伝えて来た能楽は、やはり大切に守り、次代へ送りたいものだと感じた。以下、しばらく能・狂言を見ないで過ごした人間が、久しぶりに見聞した平成九年の能界の様相や出来事を、記録を中心に概観し、二十世紀も終わりに近い能界を展望することにしたい。

1 0 0 0 IR 民族共同体と法--NATIONALSOZIALISMUSあるいは「法」なき支配体制-1-

- 著者

- 南 利明

- 出版者

- 静岡大学法経学会

- 雑誌

- 法経研究 (ISSN:02872005)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.3, pp.p1-45, 1988-11