9 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1933年02月18日, 1933-02-18

9 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1925年08月01日, 1925-08-01

- 著者

- Bredikhina Liudmila

- 出版者

- 立命館大学ゲーム研究センター

- 雑誌

- REPLAYING JAPAN (ISSN:24338060)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, pp.21-32, 2021-03

9 0 0 0 トンネル系シヤーレン屋根を有する映画館に就いて

- 著者

- 小野 薫 加藤 渉

- 出版者

- 一般社団法人日本建築学会

- 雑誌

- 建築雑誌 (ISSN:00038555)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.787, pp.27-31, 1952-06-20

9 0 0 0 OA 受け取った恩恵の相対的な大きさが感謝に及ぼす影響─他者が受け取った恩恵を比較対象として─

- 著者

- 山本 晶友 樋口 匡貴

- 出版者

- 日本感情心理学会

- 雑誌

- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.3, pp.71-77, 2019-05-31 (Released:2019-05-29)

- 参考文献数

- 17

- 被引用文献数

- 1 2

We examined the extent to which a beneficiary experiences gratitude toward a benefit, as a function of what another beneficiary has received. In our experiment, participants who are university students read a scenario in which the protagonist received help from his or her classmate for a report. Imagining themselves as the protagonist, participants rated the extent to which they felt grateful. We manipulated what a protagonist’s friend underwent (i.e., receiving better help, receiving worse help, or being refused help). In the control condition, no mention of the protagonist’s friend was made. Overall, there was no significant difference between the gratitude experienced in various conditions. However, a comparison of the gratitude scores of participants in the lower half of each condition revealed that, the participants who read that the friend was refused help felt more grateful than those in the control condition. This suggests that knowing another person fails to receive helps increases gratitude among those who otherwise feel less gratitude.

9 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1921年07月28日, 1921-07-28

- 著者

- 能木 敬次

- 出版者

- 日本経済大学経済研究会

- 雑誌

- 日本経大論集 = The Economic Review of JAPAN UNIVERSITY OF ECONOMICS (ISSN:21855676)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.161-183, 2013-12-20

9 0 0 0 OA 健常成人が感じる昼間の眠気とその対応について(<特集>眠り)

- 著者

- 久保田 富夫

- 出版者

- バイオメカニズム学会

- 雑誌

- バイオメカニズム学会誌 (ISSN:02850885)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.4, pp.185-188, 2005-11-01

健康なわたしたちも,昼間に耐えがたい眠気を体験することはよくある.ヒトの昼間の覚醒レベルの変動については様々な研究が行われているが,60分から3〜4時間周期で眠気が出現するウルトラディアンリズムの報告があり,いくつかの要素が関連していると考えられている.さらに,約半日リズムとして,昼食後の午後1時から4時頃に眠気を感じることが多い.昼間の眠気には,生体リズムが関係していることは広く知られている.また,外的環境への適応機能として,サーカディアンリズムの補助機能としての役割などがあげられる.今回,以前われわれが大学生におこなったアンケート調査から昼間の眠気の原因と,その対応についても考えてみた.

- 著者

- ジェトロ・モスクワ事務所

- 出版者

- 日本貿易振興機構

- 巻号頁・発行日

- 2017-03

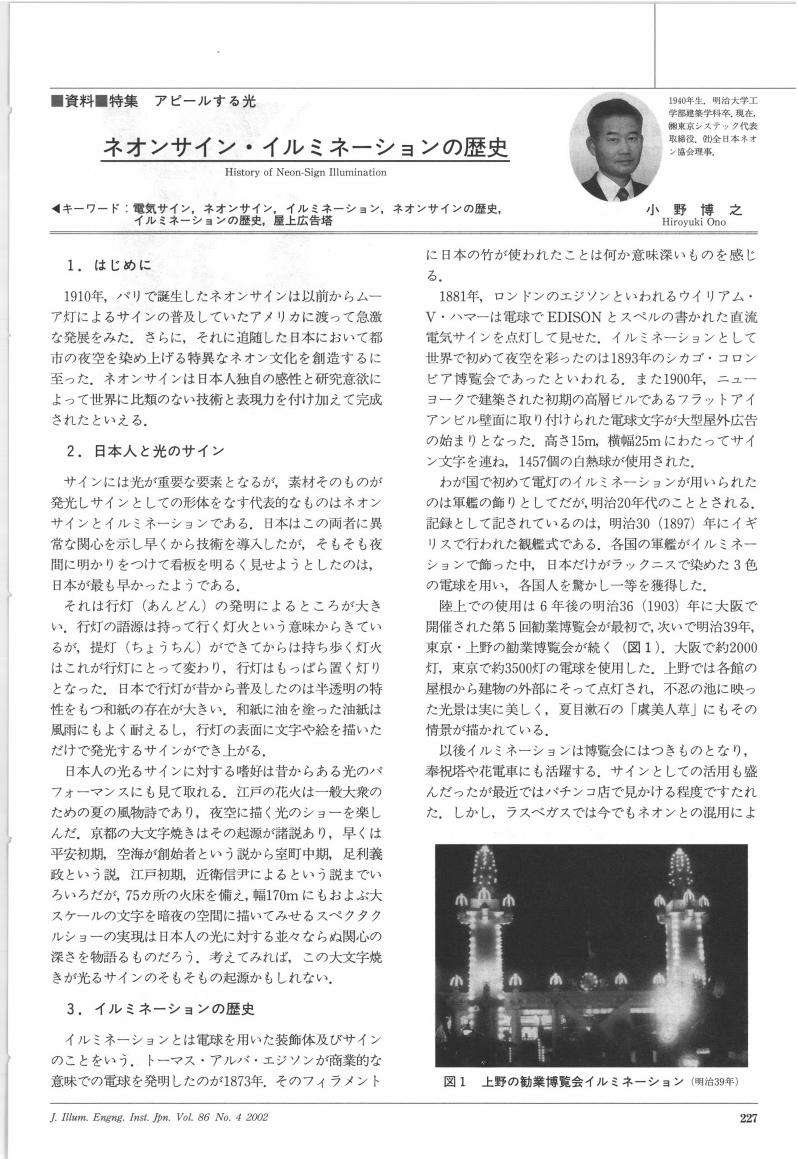

9 0 0 0 OA ネオンサイン・イルミネーションの歴史

- 著者

- 小野 博之

- 出版者

- 一般社団法人 照明学会

- 雑誌

- 照明学会誌 (ISSN:00192341)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.4, pp.227-232, 2002-04-01 (Released:2011-07-19)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- 森口 弘美

- 出版者

- 同志社大学

- 雑誌

- 評論・社会科学 (ISSN:02862840)

- 巻号頁・発行日

- vol.105, pp.133-148, 2013-05

障害のある人の子どもからの大人への移行期における支援は,これまで教育における「個別移行支援計画」をとおして取り組まれてきた。本稿の考察によって,これまでの移行支援が就業重視になる可能性があること,また親や専門職が主導して作成される可能性があることを指摘した。障害者自立支援法の改正により,今後は相談支援をとおして社会福祉専門職が福祉サービスを利用する障害児に関わるチャンスが増えることから,就業支援に限定されないアプローチや障害のある本人の意向を尊重するアプローチを実践する必要性を提示した。

9 0 0 0 OA 尾張名所図絵

- 著者

- 宮戸松斎 (宗太郎) 編

- 出版者

- 金華堂[ほか]

- 巻号頁・発行日

- 1890

9 0 0 0 OA 『THE夜もヒッパレ』の魅力

- 著者

- 小高 良友

- 出版者

- 東海学院大学・東海女子短期大学

- 雑誌

- 東海女子大学紀要 (ISSN:02870525)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.35-39, 2004-03-31

9 0 0 0 OA 大阪桃山病院ができたころ

- 著者

- 水原 完

- 出版者

- 社団法人 大阪生活衛生協会

- 雑誌

- 生活衛生 (ISSN:05824176)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.6, pp.333-337, 1985-11-10 (Released:2010-03-11)

- 参考文献数

- 8

9 0 0 0 OA (2)食性,嗜好,食餌の摂取量など

- 著者

- Ken Kuroki Kai Yan Hiroyoshi Iwata Kentaro K. Shimizu Toshiaki Tameshige Shuhei Nasuda Wei Guo

- 出版者

- Japanese Society of Breeding

- 雑誌

- Breeding Science (ISSN:13447610)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.1, pp.66-74, 2022 (Released:2022-03-08)

- 参考文献数

- 28

Phenotyping is a critical process in plant breeding, especially when there is an increasing demand for streamlining a selection process in a breeding program. Since manual phenotyping has limited efficiency, high-throughput phenotyping methods are recently popularized owing to progress in sensor and image processing technologies. However, in a size-limited breeding field, which is common in Japan and other Asian countries, it is challenging to introduce large machinery in the field or fly unmanned aerial vehicles over the field. In this study, we developed a ground-based high-throughput field phenotyping rover that could be easily introduced to a field regardless of the scale and location of the field even without special facilities. We also made the field rover open-source hardware, making its system available to public for easy modification, so that anyone can build one for their own use at a low cost. The trial run of the field rover revealed that it allowed the collection of detailed remote-sensing images of plants and quantitative analyses based on the images. The results suggest that the field rover developed in this study could allow efficient phenotyping of plants especially in a small breeding field.

9 0 0 0 OA ピッチ抽出の今昔

- 著者

- 鈴木 久喜

- 出版者

- 一般社団法人 日本音響学会

- 雑誌

- 日本音響学会誌 (ISSN:03694232)

- 巻号頁・発行日

- vol.56, no.2, pp.121-128, 2000-02-01 (Released:2017-06-02)

- 参考文献数

- 9

9 0 0 0 OA アメリカ 連邦のIoT機器のセキュリティ向上に関する法律

- 著者

- 中川かおり

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 外国の立法 : 立法情報・翻訳・解説 (ISSN:13492071)

- 巻号頁・発行日

- vol.(月刊版. 288-1), 2021-07

- 著者

- 植田 康孝

- 雑誌

- 江戸川大学紀要 = Bulletin of Edogawa University

- 巻号頁・発行日

- vol.29, 2019-03-15

アイドルグループの一部はメンバーを次々と変えるが,人気グループはメンバーの誰かが卒業・新加入を繰り返して新陳代謝することにより,その変化に柔軟に対応し,進化を遂げることに成功している。メンバーやファンは寂しさを感じながらも,新たな出発点を経てグループは更に強くなって行く。以前のアイドルの「解散」「引退」宣言は,どれも悲壮であったが,近年の「卒業」「活動休止」「充電」発表には悲壮感はなく,清々しいくらいに前向きとなっている。ヴァーチャルコミュニケーションを継続することにより,ファンとの関係をそのまま継続することが出来,様々な経験をした後で芸能活動に復帰したりするケースも増えている。 2017 年9 月27 日,安室奈美恵が1 年後の引退を発表すると,「安室ロス」を嘆くファンが続出した。2018 年9 月16 日,平成を代表する歌姫であった安室奈美恵は,ファンに,社会に,音楽界に大きな足跡を残し引退した。閉塞した時代,現状の自分や社会への不満など暗い話題の多かった「平成」に,安室奈美恵は女性の憧れの「アイコン」になった。地位にしがみつかない清々しい引退劇を目に焼き付け,感謝の思いを伝えようとファンは「社会現象」と呼ばれる程に共鳴した。平成が終わる前に,平成を象徴する歌姫はステージを去った。そして,嵐が活動休止する。平成元年6 月に「歌謡界の女王」美空ひばりが亡くなり,昭和が美空ひばりと共に去ったことを想起させる。 このような社会的な注目を浴びて惜しまれつつ去っていく人がいる一方,人知れず去っていく者,業界から追われる人など 「有名人の引き際」は千差万別である。毎年多くのタレントを輩出するアイドルは,引退や卒業が多い。ブレイクする一握りのアイドルに隠れ,ひっそりと消えて行くアイドルは少なくない。「アイドル戦国時代」と言われたブームは収束,メジャーアイドル,インディーズアイドル共に,卒業(引退),解散,活動休止が増え,多くのファンを悲嘆に暮れさせている。昨今も「SMAP ロス」「福山ロス」「堀北ロス」「アムロス(安室ロス)」「さや姉ロス」「なあちゃん(西野)ロス」「嵐ロス」などのショック(精神的な空洞)現象が指摘された。「行動経済学」では,損は得をした場合より2 倍の心理的な負担が掛かるとされる。推しメンの卒業という損失が回避することが出来なかった場合のファンに掛かる心理的負担は極めて大きい。本稿においては,複雑な「アイドル」パンデミック現象を,仮に経済学の前提に当て嵌めて,単純に数理モデル化した場合における定量化評価を行うことを試みる。「パンデミック」と呼ばれるほどに大きな社会現象でありながら,これまで未整理のまま論じられることが多かった「アイドル」の「ファン心理」に関して,多くのレポートや著書に欠落した部分を学術的に補完する。