- 著者

- Janjira Tangsanthatkun Thunchanok Sonprasert Sopark Sonwai

- 出版者

- Japan Oil Chemists' Society

- 雑誌

- Journal of Oleo Science (ISSN:13458957)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.3, pp.309-319, 2021 (Released:2021-03-04)

- 参考文献数

- 37

- 被引用文献数

- 3

This research investigated the effect of polyglycerol ester of fatty acids (PGE) on the crystallization of palm olein (POL). Three PGEs were studied: two solid-state PGEs (PGE1105 and PGE1117) and one liquid-state PGE (PGE1155). The addition of 0.5-5% wt. PGEs influenced the crystallization kinetics of POL and this depended on the type and concentration of the emulsifiers. During cooling down with a cooling rate of 5℃/min, the samples containing PGE1105 and PGE1117 started to crystallize at higher temperatures when compared with POL but the crystallization began at lower temperatures for the samples containing PGE1155. All samples with added PGEs exhibited lower solid fat content than that of POL after 12 h of crystallization time. The number of crystals decreased with an increase in the crystal size with PGE addition but there was no effect on polymorphism. Overall, the results suggested that PGE1105 and PGE1117 enhanced the early stages of POL crystallization possibly via the template effects but suppressed the later stages, whereas PGE1155 delayed the whole process of POL crystallization. The application of POL is often limited by its tendency to get cloudy at low temperatures during long-term storage. Based on the results, 1-5% wt. PGE1155 could be used to delay or prevent the crystallization of POL at low temperatures.

1 0 0 0 現象学から政治学へ : ヤン・パトチカの政治思想

1 0 0 0 右の結腸,左の結腸の発生学的・解剖学的差異

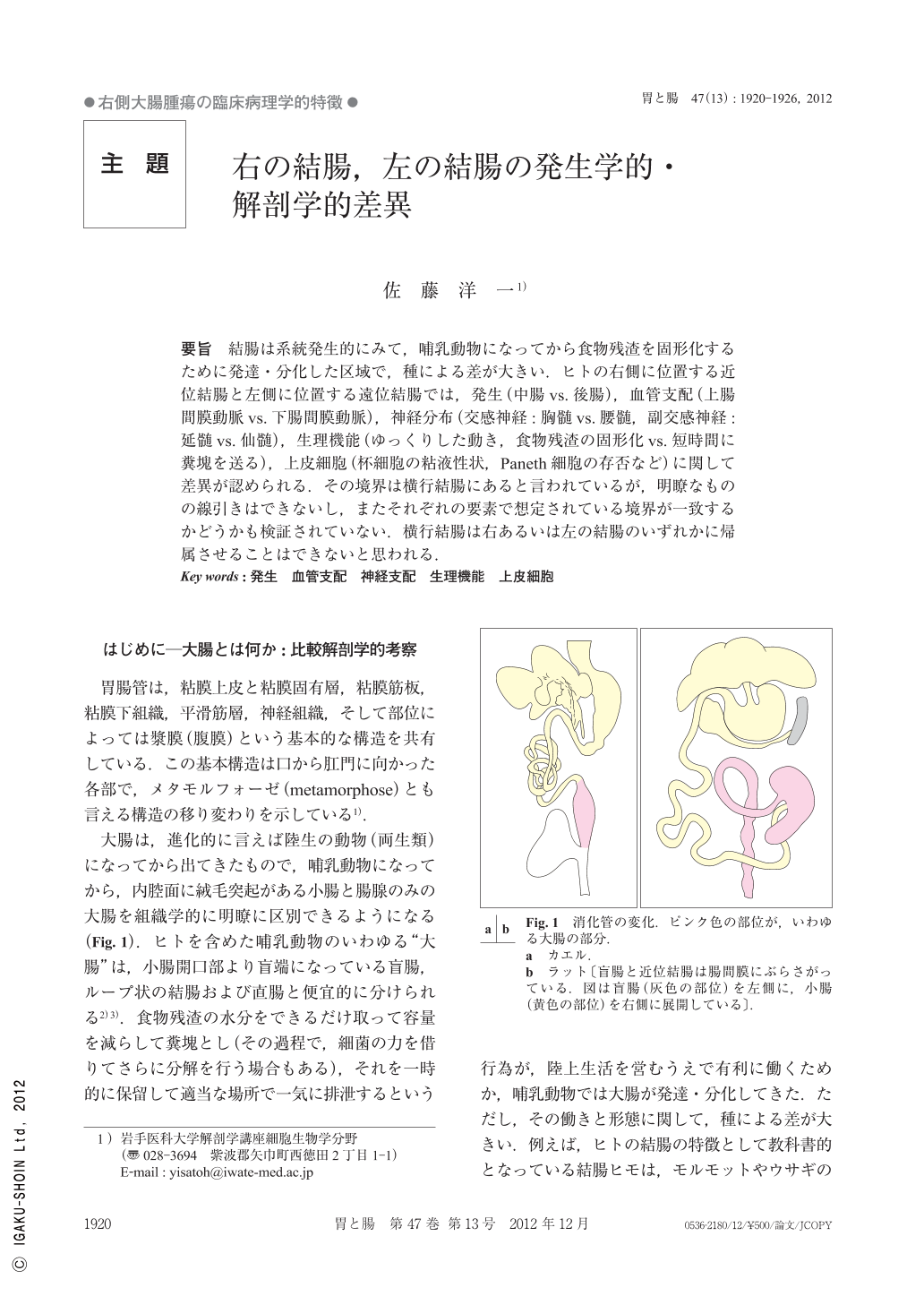

要旨 結腸は系統発生的にみて,哺乳動物になってから食物残渣を固形化するために発達・分化した区域で,種による差が大きい.ヒトの右側に位置する近位結腸と左側に位置する遠位結腸では,発生(中腸vs.後腸),血管支配(上腸間膜動脈vs.下腸間膜動脈),神経分布(交感神経:胸髄vs.腰髄,副交感神経:延髄vs.仙髄),生理機能(ゆっくりした動き,食物残渣の固形化vs.短時間に糞塊を送る),上皮細胞(杯細胞の粘液性状,Paneth細胞の存否など)に関して差異が認められる.その境界は横行結腸にあると言われているが,明瞭なものの線引きはできないし,またそれぞれの要素で想定されている境界が一致するかどうかも検証されていない.横行結腸は右あるいは左の結腸のいずれかに帰属させることはできないと思われる.

1 0 0 0 OA 日本産ヤママユガ科数種の餌植物

- 著者

- 城本 啓子 櫻谷 保之

- 出版者

- THE LEPIDOPTEROLOGICAL SOCIETY OF JAPAN

- 雑誌

- 蝶と蛾 (ISSN:00240974)

- 巻号頁・発行日

- vol.58, no.2, pp.215-237, 2007-03-30 (Released:2017-08-10)

- 参考文献数

- 47

1990年から2006年まで各地で野外調査を行った結果,19科44種の植物が8種のヤママユガ科ガ類(シンジュサン,ヤママユ,ヒメヤママユ,クスサン,ウスタビガ,オナガミズアオ,オオミズアオ,エゾヨツメ)の餌植物として確認された.新たか餌植物として,カバノキ科のイヌシデでヤママユ,ヒメヤママユ,クスサン,ウスタビガ,エゾヨツメの幼虫が各地で確認され,ウバメガシではウスタビガとヒメヤママユの幼虫が確認された.また,ウスタビガではヤナギ科2種と植栽種であるハナミズキ,ヒメヤママユではネジキとオオバクロモジ,クロガネモチ,クマノミズキも餌植物として確認された.最も多くのヤママユガ科分類が利用していた餌植物はイヌシデとコナラで5種(ヤママユ,ヒメヤママユ,クスサン,ウスタビガ,エゾヨツメ),統いてクリで4種(ヤママユ,ヒメヤママユ,クスサン,ウスタビガ)の利用があった.また,日本におけるヤママユガ科ガ類の今回および既知食樹記録とヤママユガ科ガ類の系統の関係についても考察を行った.餌植物種によるクラスター解析では,地理的分布の狭いヤママユガ科ガ類3種(ヨナグニサン,ハグルマヤママユ,クロウスタビガ)の距離は短くなった.すなわち分布の狭い種は餌植種が少なくなっており,分有の広いシンジュサンは餌植物の科によるクラスター解析では距離が一番長くなった.ヤママユガ科ガ類間の餌植物種の類似度(Ochiai指数:OI)は,同じ属であるヒメヤママユとクスサンの間ではやや高かったが(07=0.425),他の種との類似度はあまり高くないことが示された.また,シンジュサンの餌植物種(24種)の約38% (9種)が羽状複葉を利用しているなど,植物の葉の形態によって選択している種もあると考えられた.ヤママユガ科ガ類の餌植物種は生息環境の植生や,クスサンのような集団発生する種においては餌植物の枯渇により周囲の植物への移動などにより多様化していったと考えられる.ウスタビガやオオミズアオの雌成虫がライトに誘引された際に建物の壁などへの産卵する現象が見られた.このような誤産卵やイヌシデのような他の鱗翅目幼虫があまり利用していない"空きギルド"を利用することなどにより,ヤママユガ科ガ類の餌植物種数はヤママユガ科種間同士の重複をある程度避けながら広がっていったと考えられる.

1 0 0 0 IR インドの労働法制と労働争議

- 著者

- 棚瀬 孝雄

- 出版者

- 日本比較法研究所

- 雑誌

- 比較法雑誌 (ISSN:00104116)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.119-165, 2015

現在,日本企業の海外進出は加速しているが,様々な法務リスクを抱えることが少なくない。とくに,インドは日本の法制と異質な面が多く,しかも,政府や国民も法を利用し,訴追を行うことに積極的であるために,法務や税務面で深刻な争いが生じている。 本稿は,この法務リスクという観点から,インドの労働法制を対象に,比較法的に見た特徴を明らかにしようとするものである。 比較法的視点には,対象となる法を日本法との比較で異同に注意しながら把握するという狭義の比較分析と,その法を社会の中に埋め込まれたものとして理解する機能分析との二つの視点があるが,現在,グローバル市場の影響力が圧倒的に強まる中で,市場の論理から,労働の柔軟化と規律を求める企業と,インドの歴史的な経緯からくる保護主義的,介入的な政治との葛藤が,労働法の作り方,及びその実際の運用を規定している。 取り上げるのは,解雇と争議の法制であるが,一般の解雇は,事業閉鎖の場合も含めて,従業員100人以上の職場では州政府の許可が必要とされており,柔軟な雇用調整を阻害するものとして,産業界からは強い批判を浴びている。ただ,子細に見ると,最初の法案が,最高裁で,濫用的な解雇を阻止するという,正当な目的を超えて経営者の営業の自由を過剰に制約するとして違憲とされて改正された現行法では,手続き的な歯止めも掛けられ,実体面では,日本の整理解雇の法理のような作りとなっている。むしろ,問題は,インドの行政の透明性や効率性がないところで,解雇を政府の許可にかからしめたことにある。また,必要な雇用の柔軟性を得るために労働の非正規化が進み,それが,社会保障が弱いところで,雇用不安や待遇の不満を生み,労使関係の安定を損なっていることも問題として出てきている。 懲戒解雇に関しては,職場の規律違反に対し,労働者を使用者の判断で即時に解雇できるが,一定の社内での事前調査や,書面通知などの手続き規制がある他,日本の解雇権濫用法理に似た規制があり,事後的な救済も一定程度機能している。しかし,懲戒の根拠となる就業規則に,内容的にも,作成手続きにも強く行政が関与し,かつ,その内容が争議行為に絡むものが多く,争議の際に,使用者から参加者に懲戒解雇が乱発される原因ともなっている。また,解雇権の濫用が,インドでは,使用者の不当労働行為として規定され,刑罰が科される作りになっているため,不法とされる懲戒から,争議へと展開していくことも多い。 組合の結成では,インドの場合,団結権は認められ,その干渉を不当労働行為として保護もしているが,しかし,結成された組合には,自動的に団体交渉権は認められず,使用者に自らの力で組合を交渉相手として認めさせる必要があり,最初から,争議含みとなっている。また,刑事免責も,組合が登録されてはじめて認められ,しかも,登録に3ヶ月から1年以上もかかるため,その間は争議行為が事実上行えない。この組合結成の困難は,使用者の組合選別の要求から維持されており,実際の争議も,組合結成と,その使用者の拒否をめぐって行われることが多い。背景には,使用者から見た過激な,共産党系の組合が未だ勢力が強く,日系企業などでは,とくに労使一体の日本的な労務管理を労働生産性向上の鍵と考えていて,この組合結成で大規模な争議になることもある。 争議行為についても,インドの場合,争議抑制のための政府の関与がかなり大きく認められている。まず,争議にあたり2週間前の予告を義務づけ,また,斡旋など手続き期間中は争議が禁止される。さらに,政府がスト中止を命じることができる。こうした労働者の争議権を奪うかのような介入は,すべて公益的な観点で正当化されるが,しかし,それで多くの争議は抑制される反面,インドでは,争議件数では,日本の11倍,労働喪失日数では,実に780倍もの争議が起きている。それゆえにこそ,争議抑制的な労働法も必要となるのであるが,逆に,そうして違法争議の烙印が押されることで,懲戒解雇が大量に出され,警察による逮捕もあって,争議がいっそう過激化するという悪循環に陥っている面もある。 これまで,インド労働法について,表面的な規定の解説はあったが,本稿のような背景にまで踏み込み,規定も細部まで検討して,全体的な特徴を明らかにする研究はなく,インドに進出する日本企業はもちろん,比較法的な観点から,現在のグローバル市場の元での新興国の労働法を理解する理論的な関心にも答えるような分析になっている。

1 0 0 0 OA 難易度が変化する電子書籍記述用のテキストエディタの研究

- 著者

- 谷合 大 奥野 祥二 内田 智史

- 出版者

- 一般社団法人 情報システム学会

- 雑誌

- 情報システム学会 全国大会論文集 第13回全国大会・研究発表大会論文集 (ISSN:24339318)

- 巻号頁・発行日

- pp.a12, 2017 (Released:2019-07-17)

一人の読者の理解力には波があり、一冊の書籍の内容に対しても、その読者が理解し易い部分や理解し難い部分がある事が考えられる。そこで、読者が必要性に合わせ文章の難易度を各節毎に選択し変更できる、新たな形態の電子書籍を我々は提案している。これは、書籍を小分けにし、難易度分けする事で、少しでも書籍の難易度の波を、読者の理解度の波に対して近付けようという試みである。 しかし、この書籍の執筆には、難易度選択のユーザインタフェース設計や小分けした文章の管理等、通常の書籍の執筆よりも大きな負担が、執筆者に生じると予想される。そこで、我々はこの難易度が変化する電子書籍の執筆補助の為の専用エディタの開発を行っており、そのエディタに必要な機能について検証している。

1 0 0 0 若狭における封建革命

- 著者

- 網野 善彦

- 出版者

- 校倉書房

- 雑誌

- 歴史評論 (ISSN:03868907)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.1-10, 1951

1 0 0 0 شہر لازوال, آباد ویرانے : ناول

- 著者

- بانو قدسیہ

- 出版者

- سنگ میل پبلی کیشنز

- 巻号頁・発行日

- 2011

1 0 0 0 産婦健康診査後の要継続事例に関わる保健師の支援に対する認識

- 著者

- 山﨑 圭子 松岡 あやか 青島 恵美子

- 雑誌

- 第35回日本助産学会学術集会

- 巻号頁・発行日

- 2021-02-25

- 著者

- 鈴木 学 鈴木 将 邵 繁 黒田 理人 徳岡 信行 川口 泰範 冨永 秀樹 須川 成利

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会技術報告 40.12 (ISSN:13426893)

- 巻号頁・発行日

- pp.25-28, 2016-03-04 (Released:2017-09-22)

光感度の向上と低消費電力化を達成した,画素領域周辺部にオンチップ記憶メモリを有する高速度CMOSイメージセンサとそれを搭載した最高撮影速度1000万コマ/秒の高速度ビデオカメラについて報告する.また,それを用いた高速現象の撮影について述べ,撮影例を報告する.

1 0 0 0 OA 陶淵明「停雲」詩考-友情論-

- 著者

- 井上 一之

- 出版者

- 中國詩文研究會

- 雑誌

- 中國詩文論叢 (ISSN:02874342)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.1-14, 2013-12-31

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1943年04月14日, 1943-04-14

1 0 0 0 OA 循環小数について

- 著者

- 工藤 あい李 吉井 洋二

- 出版者

- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター

- 雑誌

- 岩手大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要 = The journal of Clinical Research Center for Child Development and Educational Practices (ISSN:13472216)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.61-68, 2016-03-31

Repeating decimals are taught in elementary, junior high and high school. However, they are usually not taught in university mathematics. We should learn the deep theory and some mystery of repeating decimals, and use them for teaching in several stages. We introduce some interesting examples of repeating decimals, and explain the mathematical background.

- 著者

- 鈴木 啓資

- 出版者

- 東京音楽大学

- 雑誌

- 東京音楽大学大学院博士後期課程 2019年度博士共同研究B報告書 = Class Essays from Doctoral Cooperative Research Seminar B, 2019

- 巻号頁・発行日

- pp.18-30, 2020-03-31

1 0 0 0 OA <學界展望>漢代豪族論への一視覚

- 著者

- 籾山 明

- 出版者

- 東洋史研究會

- 雑誌

- 東洋史研究 (ISSN:03869059)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.1, pp.165-173, 1984-06-30

1 0 0 0 OA 『孤独な果実』について

- 著者

- 水田 圭子

- 出版者

- 文教大学女子短期大学部英語英文科研究室

- 雑誌

- 英米学研究 = English and American Studies (ISSN:02889943)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, pp.61-68, 1996-01-01