2 0 0 0 OA 早稲田大学2号館(旧図書館)保存改修工事の概要

- 著者

- 杉江 夏呼 西谷 章 古谷 誠章 矢崎 裕信 鈴木 裕美 藤村 太史郎 永井 香織

- 出版者

- 一般社団法人 日本建築学会

- 雑誌

- 日本建築学会技術報告集 (ISSN:13419463)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.46, pp.1105-1110, 2014-10-20 (Released:2014-10-20)

- 参考文献数

- 9

The summary describes a rehabilitation work for practical use on the building 2 (formerly library) in Waseda University. The examination identified the importance of the building 2 for the university, the process of construction, the preceding rehabilitation work, etc. The rehabilitation of shikkui ceilings and the seismic reinforcement were conducted, preserving its cultural value. “T. T-WALL”, the wall for reinforcement, looking like the bookstack, was developed this time, reflecting an ideology by Tachu Naito, who designed the building 2 structurally. It may be one of the first attempts for rehabilitation work to inherit an ideology of a structural designer.

- 著者

- Cyrus Ghaznavi Daisuke Yoneoka Yuta Tanoue Stuart Gilmour Takayuki Kawashima Akifumi Eguchi Yumi Kawamura Hiroaki Miyata Shuhei Nomura

- 出版者

- Japan Epidemiological Association

- 雑誌

- Journal of Epidemiology (ISSN:09175040)

- 巻号頁・発行日

- pp.JE20220064, (Released:2022-07-02)

- 参考文献数

- 32

- 被引用文献数

- 10

BackgroundIncreases in human mobility have been linked to rises in COVID-19 transmission. The pandemic era in Japan has been characterized by changes in inter-prefectural mobility across state of emergency declarations (SOE) and travel campaigns, but they have yet to be characterized.MethodsUsing Yahoo Japan mobility data extracted from the smartphones of more than 10 million Japanese residents, we calculated the monthly number of inter-prefectural travel instances, stratified by residential prefecture and destination prefecture. We then used this adjacency matrix to calculate two network connectedness metrics, closeness centrality and effective distance, that reliably predict disease transmission.ResultsInter-prefectural mobility and network connectedness decreased most considerably during the first SOE, but this decrease dampened with each successive SOE. Mobility and network connectedness increased during the Go To Travel campaign. Travel volume between distant prefectures decreased more than travel between prefectures with geographic proximity. Closeness centrality was found to be negatively correlated with the rate of COVID-19 infection across prefectures, with the strength of this association increasing in tandem with the infection rate. Changes in effective distance were more visible among geographically isolated prefectures (Hokkaido and Okinawa) than among metropolitan, central prefectures (Tokyo, Aichi, Osaka, and Fukuoka).ConclusionsThe magnitude of reductions in human mobility decreased with each subsequent state of emergency, consistent with pandemic fatigue. The association between network connectedness and rates of COVID-19 infection remained visible throughout the entirety of the pandemic period, suggesting that inter-prefectural mobility may have contributed to disease spread.

2 0 0 0 OA 世界唯一の重症心身障害児医療福祉の今日的意味

- 著者

- 岡田 喜篤

- 出版者

- 日本重症心身障害学会

- 雑誌

- 日本重症心身障害学会誌 (ISSN:13431439)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.3-9, 2013 (Released:2022-05-26)

- 参考文献数

- 10

Ⅰ.はじめに 重症心身障害児(以下、重症児)とは、わが国独特の法律概念で、改正された児童福祉法第7条第2項によれば、『重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童 (以下 「重症心身障害児」 という。) 』 と定義されている。ただし、わが国では、身体障害者ならびに精神障害者については、それぞれ法律上の定義が存在するが、知的障害児(者)の定義は存在しない。他方、国際的な動向として、知的障害の概念は変遷をたどっており、従来からの知能指数 (IQ)による程度分類から、支援の程度分類に移行しつつある。このため、重症児の定義における 「重度の知的障害」 とはどのような状態をさすのか明確ではない。また、このたびの法律改正により、重症児に関する従来からの慣例的な名称や制度も改められ、それゆえに、一部に混乱がみられるのも事実である。 たとえば、18歳未満の児童で、重症心身障害の状態を示す場合には、その人を 「重症心身障害児」 と呼ぶことは正しいし、それを略して 「重症児」 と呼ぶことも、注釈をつけるかぎりは差支えない。しかし、18歳・19歳の年長少年や20歳以上の成人に重症心身障害が認められる場合、この人たちを 「重症心身障害者」 と呼ぶことができるか否か、いまのところ法律的根拠は見当たらない。おそらく、『児童福祉法に規定される 「重症心身障害児」 に相当する状態の年長少年ないしは成人』 などと表現した上で、『ここでは、この人たちを 「重症心身障害者(ないしは重症者)」 と呼ぶ』 などと断わらなければならないと思われる。 さらに複雑なことは、従来からの重症心身障害児施設ならびに重症心身障害児(者)通園事業実施施設をめぐる状況である。前者は、児童福祉法に基づく児童の入所施設であるとともに、当時の児童福祉法第63条の3の規定によって、その入所対象は18歳以上の人も含まれていた。いわゆる「児(者)一貫体制」の施設であった。そのことと連動して、たとえば、在宅生活を送っている重症児も重症心身障害を伴う成人も、その障害に関する相談・判定・入所などに関しては、原則的に当該地域の児童相談所が中心的な役割を果たしていた。このたびの制度改革では、今までの 「重症心身障害児施設」 はその名称を失い、「医療型障害児入所施設」 となり、従来の肢体不自由児施設ならびに知的障害児施設の一つである医療型自閉症児施設とともに統合された。そして、これら施設の入所対象児は、それぞれの施設の選択に委ねられ、たとえば 「重症心身障害児を主たる対象とする医療型障害児入所施設」 などと表現されるようになった。これに対して、18歳以上の人が入所できる施設というのは、形式上、「療養介護事業所」 でなければならない。また、療養介護事業所は、医療法に基づく病院としての機能を備えなければならない。その対象は重症心身障害をもつ18歳以上の人のほか、肢体不自由者、自閉症者、および脊髄側索硬化症などの人であるが、医療型障害児入所施設と同様に、それぞれの事業所が 「主たる入所対象者」 を選択することになっている。 こうした新しい制度の発足により、現状はどうなっているのだろうか。それまでの重症児施設もしくは国立病院(国立高度医療センターを含む) は、すべて 「療養介護事業所」 の認可を得て、重症心身障害をもつ18歳以上の人を受け入れているのが現状である。現在のところ、上記以外の病院が療養介護事業所として認可され、そこに重症心身障害をもつ18歳以上の人が入所しているという事実は知られていない。 以上、重症児施設は、次のような変遷を経て現在に至っている。 ① かつて、重症児と18歳以上の重症心身障害をもつ人たちは、全く同じ法律によって 「児(者)ともに」 重症児施設に措置入所していた。 ② それが障害者自立支援法の施行に伴い、措置制度から契約制度へと移行し、適用される法律は 「児(者)二本立て」 となった。しかし、法改正に際して国会は付帯決議を行い、重症児施設については、従来同様の扱いをなすよう配慮を求めた。その結果、施設の実態は、従来同様に継続されたため、さほどの混乱はみられていない。 ③ 2012年4月からは、いわゆる 「つなぎ法」 が施行され、前述したような名称や仕組みには大きな変化が生じた。 ところが、こうした制度的大変革があったものの、現状をみれば、新たに 「療養介護事業所」 が誕生したという事実はなく、従来の重症児施設(国立病院機構および国立高度医療センターを含む)が、そのまま存続し、それぞれの施設と国立病院は、例外なく、重症児用ベッドと療養介護事業用ベッドを保有している。しかも、そのベッドは、それぞれが、重症児用であり、同時に療養介護用ベッドでもあるという状況にある。 以上、このたびの変革の経緯や仕組みを理解することは容易ではないが、重症児施設の現状をみれば、従前となんら変わってはいない。 従来の 「重症児(者)通園事業」 については、さらに付言しなければならないことがある。これは、法律に基づく事業ではなく、国および自治体による補助金事業として実施されてきたものである。そもそも、重症児以外の障害児(者)通園・通所事業の歴史は古く、いずれも法律に基づく措置として誕生したものであるが、重症児(者)の通園・通所だけは、障害の特殊性や対応技術の難しさなどから、制度化には慎重な検討が必要であった。結局、数年度にわたるモデル事業を経て、ようやく補助金事業として実施されるようになったものである。このたびの制度改定により、この事業も、他の通園・通所事業の中に組み込まれ、自動的に法定化された。法定化されたこと自体は喜ばしいことであるが、はたして、重症心身障害の特殊性や 「児(者)二本立て」 に由来する問題点などについては、入所施設と同様に課題が残る。 筆者は、このたび本学会の学術集会において、重症児に関する包括的な見解を述べる機会を与えられた。制度変革の直後で、なお混乱が続いている現在である。このような事態について見解を述べることも意味なしとはしないが、制度の説明に終始する怖れは免れないと思われた。それゆえ、本稿では、従来からの重症児福祉制度の本来的な意味をのべることに主眼をおき、それをもって今後の展望に資することを目指したいと願っている。 Ⅱ.重症心身障害の英語表記 日本重症心身障害学会は、1995年9月、わが国の法律概念である 「重症心身障害」 を表現する英文用語として 「Severe Motor and Intellectual Disabilities (SMID)」 を採択した1)。重症児に対しては、わが国だけが、法律に基づいて、その生活・教育・医療を渾然一体として提供している。その営みは、専門的にして総合的、組織的にして個別的、計画的にして臨機応変的な仕組みに支えられている。それゆえに、得られた知見は質・量ともに膨大で、経験知としても、福祉的実践としても、さらには学術性においても、貴重な価値を有するものである。加えてそれは、現在、世界中のいずれの国においても、得ることのできない唯一性を伴っている。この事実は、必然的に人類すべてに還元されるべきものと考えられ、国際語としての英語表記の必要性が認識されたのであった。 一方、わが国でいう重症児は、当然、他の国々においても多数存在する。それは、特に先進国といわれる国々において著しい。わが国ほどには体系的な制度や対応策が豊かでない状況の中で、それゆえにこそ真摯な努力を続けている人たちは少なくない。当然、重症児の名称もさまざまで、それは時代とともに変化もしている。筆者の知るところでは、1970年代に Profoundly retardedと呼ばれ、やがて1980年代には Severe Multiple Disabilities2)、そして最近では Medically Fragile Child とかMedically Intensive Child、あるいは Ventilator-dependent Child ないし Technology-dependent Child などとも表現されてきた。こうした子どもたちを何とかしようとして、国際学会でも関心を集めており、学会レベルでは Profound Multiple Disabilities (略して PMD) が標準的な名称になりつつあるように思われる。 Ⅲ.世界唯一の入所施設体系 すでに40年ほど前から、欧米諸国の障害児関係者は、日本の重症児制度、特に重症児施設を高く評価し、自国でも実現できたらと強く望んでいた。しかし、40年以上経た今日、どの国でもその願いは実現されていない。 (以降はPDFを参照ください)

2 0 0 0 OA 人材の成長を促すMBO面談の仕組み ─評価者の傾聴と評価フィードバックの内容に着目して─

- 著者

- 千野 翔平

- 出版者

- 一般社団法人 日本キャリアデザイン学会

- 雑誌

- キャリアデザイン研究 (ISSN:18802753)

- 巻号頁・発行日

- vol.18, pp.93-102, 2022 (Released:2022-11-02)

2 0 0 0 OA 6. 南太平洋の繊維とその利用

- 著者

- 野嶋 洋子

- 出版者

- 一般社団法人 日本繊維製品消費科学会

- 雑誌

- 繊維製品消費科学 (ISSN:00372072)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.6-12, 1997-01-25 (Released:2010-09-30)

- 参考文献数

- 19

2 0 0 0 OA 超表面の擬似反射による4次元超立体の可視化

- 著者

- 渡辺 啓蔵

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本バーチャルリアリティ学会

- 雑誌

- 日本バーチャルリアリティ学会論文誌 (ISSN:1344011X)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.3, pp.437-442, 2005-09-30 (Released:2017-02-01)

An original method for visualizing 4D hyperobjects is presented. The color of a point on the 2D projection of a 4D hyperobject is determined by the geometry information integrated along the intersection between hypersurfaces of the hyperobject and a 'planar ray' from the observer's eye, a set of these planar rays covers the whole hypersurface area in 4D space. The geometry information reads out with light, which is pseudoreflected by not the hypersurface itself but the displacement of its normal to allow the observer to be aware of hypersurface boundaries and curving on the hyperobject. This method can visualize both hyperobjects made of flat hypersurfaces like 4D polytopes and ones made of curved hypersurface like 4D hypersphere.

2 0 0 0 OA 〈戦後日本〉の死と再生― 大江健三郎『懐かしい年への手紙』論―

- 著者

- 團野 光晴

- 出版者

- 金沢大学国語国文学会

- 雑誌

- 金沢大学国語国文 (ISSN:02863847)

- 巻号頁・発行日

- no.46, pp.12-23, 2021-05-31

2 0 0 0 OA 劉向「説苑」巻第一の越歌について

- 著者

- 泉井 久之助

- 出版者

- The Linguistic Society of Japan

- 雑誌

- 言語研究 (ISSN:00243914)

- 巻号頁・発行日

- vol.1953, no.22-23, pp.41-45,132, 1953-03-31 (Released:2010-11-26)

- 参考文献数

- 1

II se trouve dans le II° livre du Chouo-yuan (Suo-üan) de Liou-Hiang (environ le commencement de I'ère Chrétienne) une chanson nautonière dite Yuëh encore indéchiffrée qui pourrait, cependant, se lire en cam en se donnant, d'une manière un peu grossière, on le sait, une prononciation chinoise «ancienne»(du 6° siècle) de Karlgren (voir pp.42-43). La chanson, au nombre de trcnte-huit de caractères chinois, se diviserait en huit vers. Le sens général en serait:(Un nautonier Yueh transportant un prince sur le fleuve Yan-tse)«(I) J'adore, oh, un homme quiest un prince.(2) J'adcre, oh, ce grand prince.(3) Je sais, oh, ce grand prince.(4) Prince juste! prince cher!(5) Moi, je suis bien heureux.(6) Je me lui soumets du fond de mon coeur.(mot-à-mot: mon coeur se lui soumet).(7) Tous sont en état prospère.(8)(Moi) seul, je le salue longuement.»Ce déchiffrement, s'il est juste, pourrait être une preuve de l'existence ancienne d'une tribu d'une langue dite du «Sud» dans la région centrale.

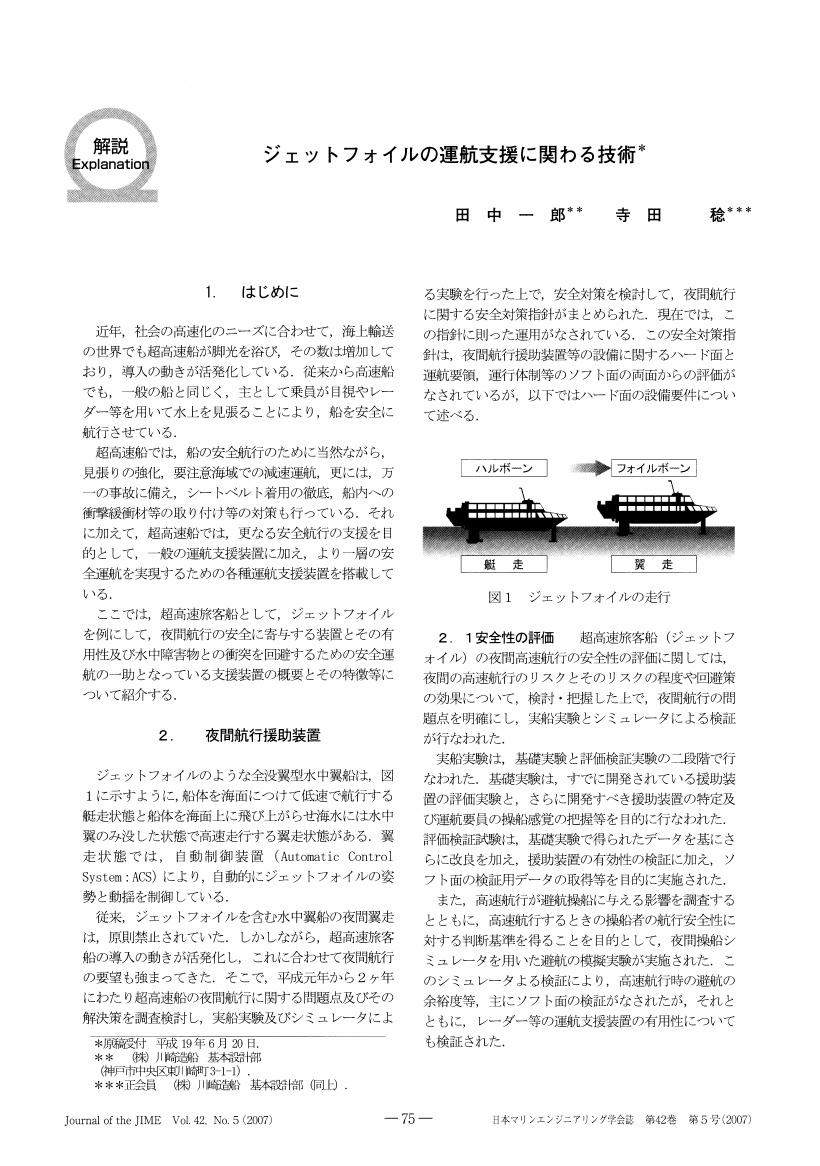

2 0 0 0 OA ジェットフォイルの運航支援に関わる技術

- 著者

- 田中 一郎 寺田 稔

- 出版者

- 公益社団法人 日本マリンエンジニアリング学会

- 雑誌

- マリンエンジニアリング (ISSN:13461427)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.5, pp.836-840, 2007-09-01 (Released:2010-05-31)

- 参考文献数

- 2

2 0 0 0 OA ドコサヘキサエン酸を投与した特発性てんかんのイヌの一例

- 著者

- 松宮 佑樹 米澤 智洋

- 出版者

- 日本ペット栄養学会

- 雑誌

- ペット栄養学会誌 (ISSN:13443763)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.87-92, 2022-10-10 (Released:2022-10-31)

- 参考文献数

- 20

ω3脂肪酸の一種であるドコサヘキサエン酸(DHA)がヒトの難治性てんかんを部分的に改善することが報告されている。一方、イヌの特発性てんかんに対する効果は明確ではない。本研究では、特発性てんかんのイヌに既報より高用量のDHAを投与し、6か月の観察期間を終えた1例を紹介する。症例は3歳、体重2.0 kgのチワワで、4つの抗てんかん薬を併用されていたが、DHA投与開始前の1か月間の発作回数は4回、前駆症状のみが8回あった。インフォームド・コンセントの後、これまでの抗てんかん薬治療を変えずにDHA製剤を83 mg/kg、1日2回で投与した。投与後、発作回数が徐々に減少し、投与から5~6か月後の2か月間では発作も前駆症状も認められなかった。投与に関連する有害事象は認められなかった。以上より、特発性てんかんの発作頻度の改善に高用量のDHAの投与が有効である可能性が示された。今後、症例の蓄積によって、治療法としての有効性が明らかになるだろう。

2 0 0 0 OA 会計検査の指摘事項から見た地方公共団体技術職員の技術力低下と改善方法について

- 著者

- 大島 明 樋口 邦弘 鵜飼 恵三

- 出版者

- 公益社団法人 土木学会

- 雑誌

- 土木学会論文集H(教育) (ISSN:18847781)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.1, pp.45-53, 2011 (Released:2011-12-20)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

地方公共団体技術職員の技術力低下が心配されているが,その実態と原因を探る糸口として毎年報告されている会計検査院の検査報告に注目してみた.この報告の指摘事項を調べると同様な指摘事項やその繰返しであることに気づく.これらの指摘事項を分析して,見えてきたものはやはり地方公共団体技術職員の技術力低下であり,まず,その原因について考察する.次に,技術力向上を図るための対策・改善方法について考察する.併せて,筆者の具体的事例として,わかりやすく解説しているので指摘事項から学ぶこと,資格取得が有効であること.さらに,現場で工夫した内容を論文にまとめ投稿し発表することなどが,技術力向上に繋がることを紹介する.

2 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1902年02月13日, 1902-02-13

- 著者

- Takao Koeduka Misaki Takaishi Maiko Suzuki Ryuichi Nishihama Takayuki Kohchi Masayoshi Uefune Kenji Matsui

- 出版者

- Japanese Society for Plant Biotechnology

- 雑誌

- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.191-194, 2022-06-25 (Released:2022-06-25)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 2

Allene oxide synthase (AOS) is a key enzyme involved in the biosynthesis of 12-oxo-phytodienoic acid (OPDA) and jasmonic acid and plays an important role in plant defense against herbivore attacks. In the liverwort, Marchantia polymorpha, we previously identified cytosol-type MpAOS1 and chloroplast-type MpAOS2 that show AOS activities. However, there is no direct evidence to show the subcellular localization of MpAOSs and their contribution to plant defense via OPDA production in M. polymorpha. In this study, we generated M. polymorpha mutants, with the MpAOS1 and MpAOS2 genes disrupted via CRISPR/Cas9-mediated genome editing; the loss of OPDA production was analyzed in double-knockout mutants. On AOS mutants, the survival rate and oviposition of spider mites (Tetranychus urticae) increased relative to those on wild-type plants. Overall, these findings suggest that defense systems via OPDA-signaling pathways in response to spider mites have been established in M. polymorpha.

- 著者

- Ami Takeuchi Yuna Akatsu Takahiro Asahi Yukino Okubo Mariko Ohnuma Hiroshi Teramura Koji Tamura Hiroaki Shimada

- 出版者

- Japanese Society for Plant Biotechnology

- 雑誌

- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.195-197, 2022-06-25 (Released:2022-06-25)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 3

Potato, Solanum tuberosum L. is an important crop. However, it is difficult to breed potato cultivars by applying conventional crossing methods because potato has a tetraploid genome and is vegetatively propagated. Flower formation and tuber development occur simultaneously. Many potato cultivars hardly produce any fruits after crossing and fail to produce seeds. We report an improved procedure for obtaining progeny seeds by grafting potatoes onto tomatoes. The rate of fruit formation was more than 19% when the grafted potatoes were used for the crossing experiments, whereas crossing using the ungrafted plants showed a rate of 1.1%. This result suggests that our procedure results in the easy acquisition of null-segregant progenies by crossing mutant lines. It is also expected to improve conventional potato breeding.

- 著者

- Kana Miyata Shun Hasegawa Emi Nakajima Yoko Nishizawa Kota Kamiya Hirotaka Yokogawa Subaru Shirasaka Shingo Maruyama Naoto Shibuya Hanae Kaku

- 出版者

- Japanese Society for Plant Biotechnology

- 雑誌

- Plant Biotechnology (ISSN:13424580)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.119-128, 2022-06-25 (Released:2022-06-25)

- 参考文献数

- 36

- 被引用文献数

- 6

In rice, the lysin motif (LysM) receptor-like kinase OsCERK1, originally identified as the essential molecule for chitin-triggered immunity, plays a key role in arbuscular mycorrhizal (AM) symbiosis. As we previously reported, although AM colonization was largely repressed at 2 weeks after inoculation (WAI), arbuscules were observed at 5 WAI in oscerk1 mutant. Conversely, most mutant plants that defect the common symbiosis signaling pathway exhibited no arbuscule formation. Concerning the reason for this characteristic phenotype of oscerk1, we speculated that OsRLK10, which is a putative paralog of OsCERK1, may have a redundant function in AM symbiosis. The protein sequences of these two genes are highly conserved and it is estimated that the gene duplication occurred 150 million years ago. Here we demonstrated that OsCERK2/OsRLK10 induced AM colonization and chitin-triggered reactive oxygen species production in oscerk1 knockout mutant as similar to OsCERK1. The oscerk2 mutant showed a slight but significant reduction of AM colonization at 5 WAI, indicating the contribution of OsCERK2 for AM symbiosis. However, the oscerk2;oscerk1 double-knockout mutant produced arbuscules at 5 WAI as similar to the oscerk1 mutant, indicating that the redundancy of OsCERK1 and OsCERK2 did not explain the mycorrhizal colonization in oscerk1 at 5 WAI. These results indicated that OsCERK2 has a potential to regulate both chitin-triggered immunity and AM symbiosis and at least partially contributes to AM symbiosis in rice though the contribution of OsCERK2 appears to be weaker than that of OsCERK1.