2 0 0 0 OA 新刊吾妻鏡

- 著者

- [土師聊卜] [訓点]

- 出版者

- 野田庄右衛門

- 巻号頁・発行日

- vol.巻1, 1661

2 0 0 0 OA 近世武芸における「呼吸」と「気」の諸問題

- 著者

- 前林 清和

- 出版者

- 日本武道学会

- 雑誌

- 武道学研究 (ISSN:02879700)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.1, pp.51-61, 1987-07-31 (Released:2012-11-27)

- 参考文献数

- 54

In recent years, they are calling the contradiction of the Cartesian mind-body dualism in question in the West. And scholars in various circles are re-examining heartily the mind-body problem in order to find a way out of the mental and social unrest. They are taking special notice of the traditional patterns of thinking in the East, because there is a strong tendency in the Eastern theories of the body to grasp the mind and body as an inseparable unity. So, this study intended to relate “ki” with “breath”, considered to be central issue in the Eastern theories about the body, in the military arts of Japan. Summaries are as follows; 1. “BREATH” was thought of coming and going of “ki” in the military arts. And the relationship between the cosmos and the human beings has been discussed as the correspondence between the macro-cosmos and the micro-cosmos (cosmology). This tought originated in China (Confucianism).2. “Breath” in the military arts has been used in order to control “ki”, to get to a higher state of mind and to improve ability of the body. x 3. In the match, “breath” was one of the ways of making “ma” (timing, rhythm, pace) between the player and his opponent. And in the case of a higher rank, an expert could control his opponent by using only “ki”.

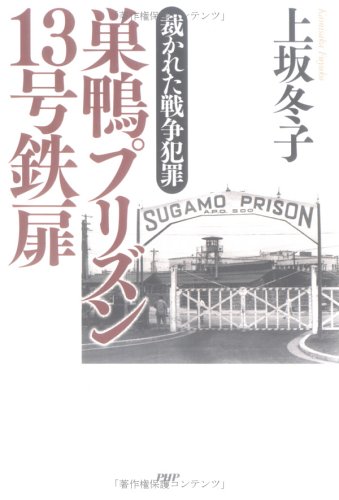

2 0 0 0 巣鴨プリズン13号鉄扉 : 裁かれた戦争犯罪

2 0 0 0 OA 京都府桑飼下遺跡出土土器の種実圧痕

- 著者

- 柳原 麻子 松﨑 健太

- 出版者

- 日本植生史学会

- 雑誌

- 植生史研究 (ISSN:0915003X)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.71-76, 2020 (Released:2022-07-11)

The Kuwagaishimo site is a large-scale settlement site of the late Jomon period (ca. 2000 cal BC) in the Kansai region with many stone axes that were probably used for gathering or managing such plants as rhizomatous ones and beans. This site is considered as a transitional site where the plant management using stone axes of central Japan changed to that in western Japan during the middle to the late Jomon periods (2500 to 1500 cal BC). Study of seed or fruit impressions on potsherds from this site revealed an impression of a Vigna seed that was as large as modern domesticated azuki varieties on a potsherd of the late Jomon period.

2 0 0 0 IR 経済的理由で進学が困難な潜在的進学者・高等教育機関進学者数の男女別推計

- 著者

- 呉 書雅

- 出版者

- 東北大学大学院教育学研究科

- 雑誌

- 東北大学大学院教育学研究科研究年報 (ISSN:13465740)

- 巻号頁・発行日

- vol.66, no.2, pp.77-95, 2018-06

2 0 0 0 運輸審議会半年報

- 出版者

- 運輸大臣官房審理官室

- 巻号頁・発行日

- vol.昭和38年7-12月, 1964

2 0 0 0 OA 優生学史における日本民族衛生学会の位置

- 著者

- 横山 尊

- 出版者

- 日本健康学会

- 雑誌

- 日本健康学会誌 (ISSN:24326712)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.5, pp.197-208, 2020-09-30 (Released:2020-11-02)

- 参考文献数

- 32

This article examines the past involvement of the Japanese Society of Health and Human Ecology (formerly: Japanese Society of Race Hygiene) in eugenics laws, written at the request of the society.Section I describes the position of the Japanese Society of Race Hygiene, established in 1930, in the history of eugenics.Section II discusses some problem in the understanding of the historical facts in the Board of Directors report: “The Japanese Society of Race Hygiene and ‘the National Eugenic Law,’” and the resulting media coverage. This chapter also discusses the change of the characteristics of the society around 1938 and its involvement in eugenics. Moreover, this chapter shows the inappropriateness of the interpretation that the 1948 Eugenic Protection Law was a continuation of the 1940 National Eugenic Law, which itself was modeled on a 1933 Nazi eugenics law.Section III describes that the Japanese Society of Race Hygiene continued to have interest in eugenics even in the postwar era, and that in 1970s the society tried vehemently to eliminate any remnants of Nazi eugenic policies from the notion of “race hygiene”, at a time when there was a general assumption that eugenics as synonymous with the evil of Nazism. In conclusion, it is found that the society from that time to this day made passive attempts to erase and walk away from eugenics’ past.

- 著者

- 人見 泰正 鈴木 尚紀 辻 義弘 松井 博志 小西 昂博 高田 博弥 延命寺 俊哉 佐藤 暢

- 出版者

- 一般社団法人 日本透析医学会

- 雑誌

- 日本透析医学会雑誌 (ISSN:13403451)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.7, pp.393-399, 2020 (Released:2020-08-01)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 2

【目的】上腕動脈から狭窄病変へ至るまでの血管ルートに逃げ道となる分枝血管がある場合とない場合で, FV, RIの病変検出能力にどの程度の数値的差異があるのかを調べた. 【対象・方法】対象は, 399名の維持血液透析患者とした. 対象をNormal群, 狭窄病変を有するStenosis群, 狭窄病変を有し病変手前に分枝血管を有するStenosis+分枝群に分類し, 各群間の背景因子とFV, RIの平均値を比較するとともに, 病変検出をアウトカムにROC曲線を描いた. 【結果・考察】Stenosis+分枝群の割合は, 病変を有する症例の39.0%を占めた. Stenosis群は狭窄病変検出に対するFVの信頼度がhigh accuracyであったが, Stenosis+分枝群ではlow accuracyであった. RIはともにmoderate accuracyであった. 本検討結果はエコーを用いた内シャント評価時に加味すべきである.

2 0 0 0 OA 視覚・聴覚障害者のオラリティとリテラシー

- 著者

- 斉藤 くるみ

- 出版者

- 日本社会事業大学

- 雑誌

- 日本社会事業大学研究紀要 (ISSN:0916765X)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, pp.193-209, 2022-03

What is“Orality and Literacy”for hearing impaired people, especiallyfor Deaf people whose native or primary language is a sign language? What is“Orality and Literacy”for visually impaired people, especially for those who aretotally blind? Can Deaf people have orality and/or literacy? Blind people haveorality, but can they have literacy? Is Braille character(s) or letter(s)? Thisarticle examines the relationship between orality and auditory sense, and betweenliteracy and visual sense.Chapter 1 reviews the present definitions of“Orality and Literacy”and discussestheir problems. Chapter 2 examines what literacy is for the visually impaired andwhat Braille and reading-aloud are for them. Chapter 3 examines what oralityis for the hearing impaired and whether sign language(s) can have literacy ornot. We have considered orality as voice, and literacy as visual letters, which isnot correct. Sign linguistics has already proved that the true nature of languagewas not voice. It is necessary to redefine“Orality and Literacy”without beingconfused with modality.音声言語を聞くことのない聴覚障害者、特に手話を母語、または第一言語とするろう者や、既存の文字を読み書きすることがない視覚障害、特に全盲の人にとって、オラリティとリテラシーはどういうものなのか。ろう者はオラリティとリテラシーを持ち得ないのか?全盲の人はオラリティは持てても、リテラシーは持てないのか。点字は文字ではないのか。本論文では 1 でオラリティとリテラシーのこれまでの定義やその問題を述べ、2で視覚障害者にとって、リテラシーはどのようなものかを、点字や音読を通して考察する。3では聴覚障害者にとって、手話という言語にオラリティとリテラシーはあり得るのかを検証する。そして長きに渡り、当然と思っていた「オラリティとは音声、リテラシーとは視覚記号」という考え方は言語の本質を考えたときに、不十分であったということを明らかにする。モダリティにまどわされず、オラリティとリテラシーを定義しなおす必要がある。

2 0 0 0 OA 紙と電子メディア —読み書きのパフォーマンス比較—

- 著者

- 柴田 博仁 大村 賢悟

- 出版者

- 一般社団法人 画像電子学会

- 雑誌

- 画像電子学会誌 (ISSN:02859831)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.6, pp.975-981, 2011-11-25 (Released:2012-03-28)

- 参考文献数

- 32

2 0 0 0 超高齢女性のアルコール性重症急性膵炎の1例

- 著者

- 佐藤 晃彦 小泉 勝

- 出版者

- 日本膵臓学会

- 雑誌

- 膵臓 (ISSN:09130071)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.4, pp.736-741, 2014

症例は99歳,女性.2010年11月中旬,心窩部痛,吐気・嘔吐のため当科を受診した.血清アミラーゼ1,553IU/<i>l</i>と高値.CT所見と併せ,急性膵炎と診断した.膵体尾部実質造影不良と腎下極以遠までの広範な炎症波及を認め,厚労省重症度判定基準 造影CT Grade 3の重症膵炎と判定した.日本酒2~3合,毎日,35年間の飲酒歴があり,成因はアルコール性と考えられた.心不全が増悪して一時重篤な状態に陥ったが,徐々に病態が改善し,最終的には,膵炎に伴う重篤な後遺症を残すことなく第137病日に退院した(退院時年齢100歳).我が国において飲酒習慣を有する高齢女性は少なく,高齢女性のアルコール性膵炎は稀である.本例は,超高齢女性に発症したアルコールが成因と考えられる重症急性膵炎であり,極めて稀な症例と考えられた.高齢者の急性膵炎では,重症化,既往合併症の増悪や廃用症候群の続発に特に留意が必要である.<br>

2 0 0 0 OA Zipf則・Heaps則とその周辺

- 著者

- 佐野 幸恵

- 出版者

- 一般社団法人 情報科学技術協会

- 雑誌

- 情報の科学と技術 (ISSN:09133801)

- 巻号頁・発行日

- vol.70, no.2, pp.87-89, 2020-12-01 (Released:2020-02-01)

2 0 0 0 OA 記憶の時代における想起の政治 : アルゼンチンの「記憶の場」と「記憶ミュージアム」

- 著者

- 林 みどり ハヤシ ミドリ Midori Hayashi

- 雑誌

- 立教大学ラテン・アメリカ研究所報

- 巻号頁・発行日

- vol.47, pp.55-72, 2018

2 0 0 0 OA 司法省監獄局統計年報

- 出版者

- 司法省

- 巻号頁・発行日

- vol.第13回 日本帝国司法省 監獄統計年報 明治44年, 1913

- 著者

- 五十嵐 達也 宮田 一弘

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.6, pp.923-930, 2020 (Released:2020-12-19)

- 参考文献数

- 36

〔目的〕進行性核上性麻痺に対し,バランス制御システムを特異的に評価するBalance Evaluation Systems Test(BESTest)を用いて目標設定と介入を実施した.バランス介入の臨床意思決定における示唆を得ることを目的とした.〔対象と方法〕進行性核上性麻痺により易転倒性を認めていた78歳,女性を対象とした.下肢筋力の低下,予測的姿勢制御と反応的姿勢制御というバランス制御システムの低下が活動量と歩行能力低下の原因と考えられ,動作の自立度に応じて課題難易度を調節した介入を実施した.〔結果〕約3週間の介入後,歩行能力の向上を認め自宅復帰に至った.フォローアップでは転倒回数の減少を認めた.〔結語〕臨床意思決定にBESTestを用いることはバランス障害に対する介入を効果的にする可能性が示唆された.

2 0 0 0 OA 現代貨幣理論と主流派マクロ・モデル

- 著者

- 青木 慎

- 出版者

- 千葉経済大学

- 雑誌

- 千葉経済論叢 = CHIBA KEIZAI RONSO (ISSN:21876320)

- 巻号頁・発行日

- no.65, pp.77-93, 2021-12-01

現代貨幣理論(Modern Money Theory;MMT)の理論家は、主流派マクロ・モデルであるIS - LMモデルに否定的な立場を取っている。それにもかかわらず、MMTにはそのモデルに代わるモデルがなく、政策の手順とその効果だけで、その間の過程を欠如した理論になっています。本論は、MMTのこの問題点について着目し、MMTを主流派モデルに当てはめると、MMTの理論家にとって、どのような不都合が生じるのかについて明らかにすることを目的とします。また、補足として、MMTが提唱する「最後の雇い手」(ELR)についても、経済の安定化として十分に機能するのかを検討します。