15 0 0 0 OA 史料からみた北海道駒ヶ岳1640年噴火

- 著者

- 杉森 玲子 前野 深

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本火山学会

- 雑誌

- 火山 (ISSN:04534360)

- 巻号頁・発行日

- vol.68, no.2, pp.59-73, 2023-06-30 (Released:2023-07-27)

- 参考文献数

- 41

Historical materials have revealed that the Hokkaido-Komagatake Volcano erupted in 1640. In this study, we reviewed in detail the historical materials from a period closer to the eruption, which had yet to be investigated. We then evaluated the reliability of the historical materials and tried to interpret their descriptions from a volcanological point of view. As a result, we found descriptions that support the previous understanding of the number of deaths, tsunamis, and volcanic edifice collapses, or provide more detailed information. In contrast, we also found descriptions of the duration of the 1640 eruption, which lasted about one day and night, of the fallout tephra containing charred wood chips suggesting the occurrence of high-temperature phenomena and subsequent buoyant plumes, and of the volcanic activity that continued for a long time after the eruption. Examination of these historical materials revealed a picture of the eruption that could not be understood from the historical materials used in the past. This study demonstrates that investigating the characteristics of historical materials and the reliability of their descriptions and comparing the information obtained from them with volcanological knowledge can be useful in clarifying the phenomena and processes of past volcanic eruptions.

- 著者

- 前野 深 新堀 賢志 金子 隆之 藤井 敏嗣 中田 節也 鎌田 桂子 安田 敦 青柳 正規

- 出版者

- 東京大学

- 雑誌

- 東京大學地震研究所彙報 (ISSN:00408972)

- 巻号頁・発行日

- vol.84, no.4, pp.271-289, 2010-03-29

Burial process of Roman Villa on the northern flank of Mt. Vesuvius, Italy, was reconstructed based on sedimentation processes of laharic deposits newly discovered during 2006-2008 for the extended excavation site in NE to E parts of the Roman Villa. The laharic deposits are distributed on the lower level of the excavation site. The deposits are divided into four subunits, G1-MfL1, G1-DfL1, G1-MfL2, G1-DfL2, based on their sedimentary facies (Mf and Df facies). Mf is characterized by massive and matrix-supported facies, indicating en masse deposition from a laminar flow process, and Df is characterized by stratified and clast supported facies, indicating grain-by-grain aggradation from suspension or traction process. These different types of facies are partially transitional and attributed to variations of sediment/water ratio and internal stress condition inside flows, and may be resulted from an evolutional process, like a flow transformation, of a single debris flow. These laharic deposits directly overlie pyroclastic fallout deposits (G1-Af) in the initial phase of the AD 472 eruption, but are eroded and covered by epiclastic deposits (G1-Mf1, 2, 3, 4 and G1-Df) derived from later- and larger-scale laharic events related to the same eruption. The later laharic deposits include more amounts of basement lava of Mt. Somma, compared with the newly discovered deposits. Characteristics and interpretation of the deposits suggest that lahars just after the 472 eruption came from the north to bury the lower level of buildings and have experienced various types of sedimentation processes. An erosion of the edifice of Mt. Somma may have mainly acted in the later laharic events.

3 0 0 0 OA 西之島の地球物理観測と上陸調査

- 著者

- 武尾 実 大湊 隆雄 前野 深 篠原 雅尚 馬場 聖至 渡邉 篤志 市原 美恵 西田 究 金子 隆之 安田 敦 杉岡 裕子 浜野 洋三 多田 訓子 中野 俊 吉本 充宏 高木 朗充 長岡 優

- 出版者

- 海洋理工学会

- 雑誌

- 海洋理工学会誌 (ISSN:13412752)

- 巻号頁・発行日

- vol.24, no.1, pp.45-56, 2018 (Released:2018-08-30)

- 参考文献数

- 12

Nishinoshima is an andesitic stratovolcano located in Ogasawara Islands, Japan. In November 2013, island-forming eruption started. Before the eruption, Nishinoshima was a small island of the area of 0.29 km2 and elevation of 25 m but it had a huge edifice rising 3,000 m from the sea floor. By March 2016, area and elevation reached 2.7 km2 and 140 m, respectively. We conducted various types of geophysical observations at this “difficult-to-access island” (950 km from Tokyo taking 90 min by Jet plane, or 24 h by ship). In June 2016, we conducted airborne observations using unmanned helicopter, collecting 250 grams of scoria and detailed 4K images of lava flows. OBSs (Ocean Bottom Seismometers) were deployed around Nishinoshima in four periods. From February 2015 to May 2017, characteristic waveforms dominated at 4–8 Hz band were frequently observed. Comparisons with infrasonic records and video images revealed that the 4–8 Hz seismic signals were associated with eruptions at pyroclastic cone. The number of seismic signals of this type declined from July 2015, and disappeared in November 2015, suggesting that the eruptive activity started declining in July 2015 and ceased in the middle of November 2015. In October 2016, we landed and deployed a broadband seismometer and an infrasonic sensor in the old Nishinoshima, collecting a lot of new lava, deposits, and ash samples. We demonstrated a capacity of remote-island volcano monitoring system for one day test navigation circling around Nishinoshima. After one and a half year quiescence, a new eruptive phase started in April, 2017. Our on-land seismic sensor detected precursory signals as early as April 17. The seismometer also recorded characteristic waveforms during the very early stage of the new eruption phase before data transmission was terminated on April 21.

2 0 0 0 OA 無人ヘリによる西之島の観測 (1): 試料採取と4K画像の撮影

- 著者

- 金子 隆之 大湊 隆雄 武尾 実 小山 崇夫 前野 深 安田 敦 中田 節也 渡邉 篤志 高木 朗充 長岡 優

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本火山学会

- 雑誌

- 日本火山学会講演予稿集 2016 (ISSN:24335320)

- 巻号頁・発行日

- pp.125, 2016 (Released:2017-02-07)

1 0 0 0 OA インドネシア・スメル火山の噴火履歴と事象系統樹

- 著者

- 前野 深 中田 節也 吉本 充宏 嶋野 岳人 Zaennudin Akhmad Prambada Oktory

- 雑誌

- 日本地球惑星科学連合2018年大会

- 巻号頁・発行日

- 2018-03-14

スメル火山はインドネシアの中でも最も活動的な火山の一つであるが,噴火履歴については不明な点が多く,活動が活発化した際の推移予測のための基礎データは十分に揃っていない。近年では5-7年毎に比較的規模の大きな火砕流を伴う噴火が発生しているが,過去には噴煙柱を形成する大規模な噴火も発生している。また1884年以降,大規模なラハールが少なくとも5回発生しており,このうち1909年噴火では東方35 kmに位置するルマジャン市が甚大な災害を被った経緯もあり,周辺地域では火山災害も懸念される。本研究では地質学的・岩石学的解析,年代測定,文献調査をもとにスメル火山の噴火履歴および噴火様式・推移の特徴を明らかにし,噴火推移予測のための事象系統樹を作成することを目的としている。スメル火山の主に南東から南西麓,北麓で行った地質調査の結果,山頂または山腹からの比較的規模の大きな爆発的噴火に由来する降下火砕堆積物と火砕流堆積物が複数存在することやそれらの発生年代が明らかになった。11世紀以降現在までは山頂からの安山岩質マグマによる噴火が主体で,このうち15-16世紀頃の活動では南西側に厚い降下スコリアを堆積させ,一連の活動により発生した火砕流がこの地域の遺跡を埋没させた。この時期の堆積物の層序構築には,13世紀のリンジャニ火山噴火に伴う広域テフラも年代指標として重要な役割を果たしている。一方,山腹噴火を示す地形や堆積物が多数存在するが,これらは3-11世紀頃の玄武岩質マグマによる活動によるもので,溶岩流出に続いて爆発的噴火へ移行し山腹でも火砕丘を形成する活動があったことがわかった。またこの時期には山体北側の火砕丘や溶岩流の活動もあったと考えられる。3世紀以前には安山岩質マグマによる爆発的噴火が山頂から発生した。山頂噴火は少なくとも過去およそ2000年間は安山岩質マグマに限られる。このようにスメル火山の活動は,19世紀以前には現在の活動を大きく上回る規模の噴火が繰り返し発生したこと,山腹噴火が噴火様式の重要な一形態であること,安山岩質マグマ(SiO2 56-61 wt.%)と玄武岩質マグマ(SiO2 46-53 wt.%)のバイモーダルな活動により特徴付けられることなどが明らかになった。一方,山体形状や火口地形,溶岩流/ドームの規模の把握は,火砕流の規模やその流下方向を推定する上で重要であるため,衛星画像やドローンによる画像・映像をもとに現在の山体地形の特徴や火口状況を把握し,また過去の火口位置とその移動方向や開口方向の変化についても整理を進めている。噴火事象系統樹は,近年の山頂での繰り返し噴火に加えて,地質学的解析から明らかにした過去の大規模噴火や火口形状や位置についても考慮したものにする必要がある。

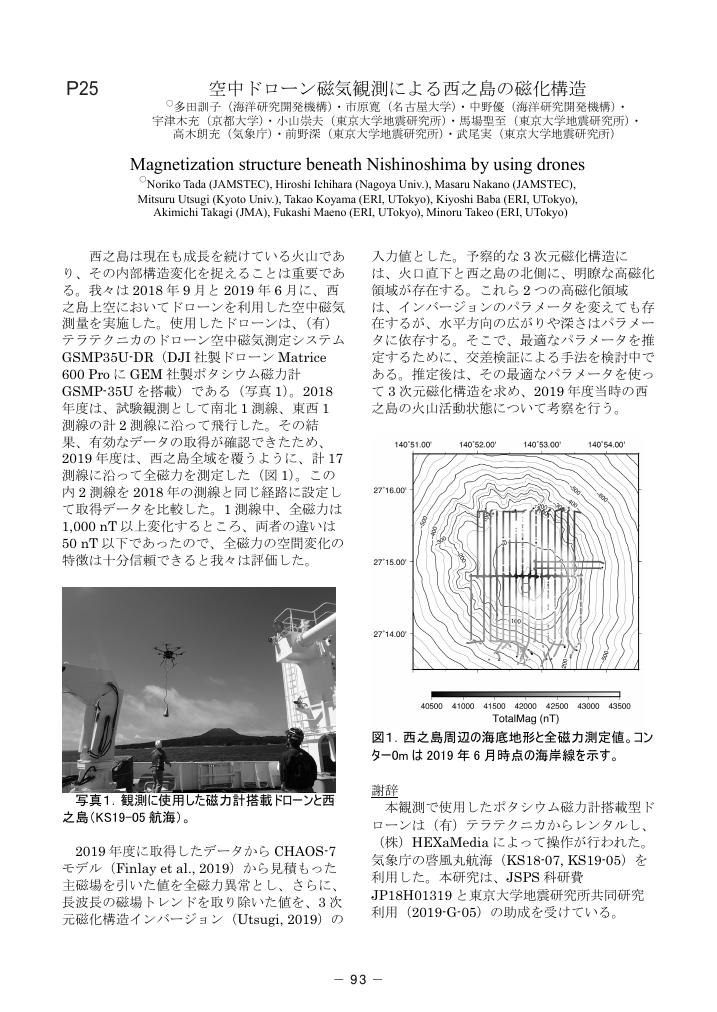

1 0 0 0 OA 空中ドローン磁気観測による西之島の磁化構造

- 著者

- 多田 訓子 市原 寛 中野 優 宇津木 充 小山 崇夫 馬場 聖至 高木 朗充 前野 深 武尾 実

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本火山学会

- 雑誌

- 日本火山学会講演予稿集 2020 (ISSN:24335320)

- 巻号頁・発行日

- pp.93, 2020 (Released:2021-02-01)

1 0 0 0 OA 通信調査にもとづく浅間山2004年9月1日噴火における空気振動の分布域

- 著者

- 前野 深 横尾 亮彦 菅野 繁広 紺谷 和生 小暮 昌史 谷口 宏充

- 出版者

- 東北大学

- 雑誌

- 東北アジア研究 (ISSN:13439332)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.243-252, 2005-03-28

- 被引用文献数

- 1

Distribution of sound and air vibration generated by the eruption of Asama Volcano on September 1st, 2004 was investigated by questionnaire surveys, which were carried out for 350 public schools by mail and 11 Japan Metrological Agency stations by phone. As a result, we revealed that Taiwa village in Niigata prefecture, 90km from Asama Volcano, is the farmost area perceived the sound and air vibration. East-limit of perceivable air vibration is Katashina village in Gumma prefecture, 80km, and west-limit of perceivable sound is Koumi-town and Sanada-town, 20km from the volcano. Sound and air vibration generated by this eruption leaned to the east.論文Article

1 0 0 0 OA 伊豆大島安永噴火における層序の再構築と噴出物組成の時系列変化

- 著者

- 池永 有弥 前野 深 安田 敦

- 出版者

- 日本地球惑星科学連合

- 雑誌

- 日本地球惑星科学連合2018年大会

- 巻号頁・発行日

- 2018-03-14

伊豆大島では, 1777年から15年間にわたり安永噴火と呼ばれる大規模な噴火が発生し, 溶岩の流出と数億トンにのぼるスコリアおよび火山灰の噴出が起きた(小山・早川, 1996). 地質調査や歴史記録の解析(Nakamura, 1964; 一色, 1984; 津久井ほか, 2009)によって, 噴火はスコリアの放出(基底スコリア)から始まり, 溶岩を流出させた後, 数年間の火山灰期を経て噴火が終息したと考えられている. このように噴火の大枠は明らかになっているが, 溶岩は様々な方向に複数回流出しており, 基底スコリアも広範囲に分布しているため, 噴火様式および推移と堆積物との対応については未解明な部分が多い. 基底スコリアについては, 層準により粒子の特徴に違いがあることが本研究でわかってきた.伊豆大島において, 安永噴火の降下火砕堆積物および溶岩の観察を行った. その結果, 基底スコリア層が大きく下部の斜長石斑晶に乏しい層(Unit A)と, 上部の斜長石斑晶に富む層(Unit B)の2層に分けられることがわかった. さらにUnit Aのスコリア(Aスコリア)は島の西側を除く広範囲に堆積している一方で, Unit Bのスコリア(Bスコリア)は島の東側の狭い範囲にのみ堆積していることがわかった. このことから, 層準によって噴煙の特徴が異なっていた可能性が高く, 複数の方向へ流下した溶岩と基底スコリアの前後関係を理解する上で, 溶岩に接する基底スコリアの斜長石斑晶量が鍵となることがわかった.次にA・Bの各スコリア, および溶岩について全岩組成分析を行ったところ, 分析値がNakano and Yamamoto(1991)などで示されている斜長石濃集トレンドに乗り, Bスコリアが最も高いAl2O3量を示した. 溶岩のAl2O3量は最も低く, AスコリアについてはBスコリアと溶岩の間の値になった. ただしAスコリアのうち最下部のものについては, Al2O3量がUnit Aの他の層準のスコリアよりもさらに低く, 溶岩に近い値を取るという特徴がある. 伊豆大島の山頂火口から噴出するマグマは, マグマだまり内での斜長石の浮上・濃集により斜長石に富むという考えがあり(荒牧・藤井, 1988), この説に基づけば噴火初期に斜長石に富むマグマが噴出することが予想される. しかし安永噴火の基底スコリアは山頂火口から噴出したと考えられているにもかかわらず, 露頭観察および岩石学的分析から, 噴火初期には斜長石に乏しいマグマが噴出し, その後斜長石に富むマグマが噴出した.EPMAを用いて斜長石の分析を行ったところ, 基底スコリアに含まれる斜長石斑晶のコア組成については, Aスコリアに比べてBスコリアのAn値が有意に高くなる傾向が見られた. 溶岩についてはAスコリアに近い値となった. また溶岩およびAスコリアの石基にのみ斜長石微結晶が多く含まれるが, Aスコリアの中には石基に微結晶をほとんど含まない粒子も多くある.このように安永噴火の噴出物は層序毎に特徴がかなり異なることが明らかになったが, 単一のマグマだまり内での斜長石濃集のみでマグマプロセスを説明できるかどうかや, マグマ上昇プロセスがユニットにより異なる可能性など, 噴出物の特徴に違いが生じる原因の解明については今後の課題である.

1 0 0 0 OA 白頭山火山の活動史とマグマについての日朝中3ヶ国共同研究

- 著者

- 谷口 宏充 栗谷 豪 宮本 毅 長瀬 敏郎 菅野 均志 後藤 章夫 中川 光弘 伴 雅雄 成澤 勝 中川 光弘 奥野 充 伴 雅雄 前野 深 嶋野 岳人 板谷 徹丸 安田 喜憲 植木 貞人 古畑 徹 小嶋 芳孝

- 出版者

- 東北大学

- 雑誌

- 基盤研究(A)

- 巻号頁・発行日

- 2005

頭山およびそれを包括する蓋馬溶岩台地に関して、現地調査、衛星データー解析、採集した資料の化学分析・年代分析、国内の関連地層の調査・年代分析などの手法を用いて、白頭山10世紀巨大噴火の概要、白頭山及び蓋馬溶岩台地の火山学的な実態を明らかにしようとした。開始してから1年後に北朝鮮のミサイル問題・核開発問題などの諸問題が発生し、現地での調査や研究者との交流などの実施が徐々に困難になっていった。そのため、すでに収集していた試料の分析、衛星データーの解析及び国内での調査に研究の主力を移し、可能な限りの成果を得ようとした。その結果、近年発生している白頭山における地震多発とマグマ活動との関係、存在は知られているが分布や内容が全く未知である蓋馬溶岩台地の概要が明らかになり、更に、地下におけるマグマの成因についても一定の結論を得た。混乱状態にある白頭山10世紀噴火の年代問題をふくめ、また、北朝鮮からの論文を含め、研究成果は12編の論文として論文集にまとめられつつある。

- 著者

- 前野 深 今村 文彦

- 出版者

- 特定非営利活動法人日本火山学会

- 雑誌

- 日本火山学会講演予稿集

- 巻号頁・発行日

- vol.2009, 2009-10-10