1 0 0 0 OA 2歳児相談における事前問診の語彙チェックリスト作成の試み

- 著者

- 長嶋 比奈美 笠井 新一郎 岩本 さき 苅田 知則 稲田 勤 塩見 将志 間野 幸代 石川 裕治 山田 弘幸

- 出版者

- 学校法人高知学園 高知リハビリテーション学院

- 雑誌

- 高知リハビリテーション学院紀要 (ISSN:13455648)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.41-48, 2001-03-31 (Released:2018-08-29)

- 参考文献数

- 10

著者らは,1歳6ヶ月児健診で気にかかった子どもの経過観察として,香川県坂出市において2歳児を対象として発達相談(以下,2歳児相談)を試験的に行っている.言語発達障害を有する子どもの早期発見・早期療育を行う手がかりとして,2歳児相談時にスクリーニングとして使用できる語彙チェックリストを作成することを目的とし,2歳児の語彙発達の現状を明らかにするための調査研究を行った.調査の対象者は,香川県坂出市内の全保育所(12施設)に所属する1歳11ヶ月から2歳11ヶ月の子どもの保護者であり,161名であった.調査においては,名詞・代名詞・抽象語・動詞・形容詞・形容動詞・副詞・感動詞を含む,全語彙数452個のチェックリストを,調査用紙として用いた.本稿では,抽象語・代名詞に焦点を当て,調査項目の検討を行った.その結果,2歳0ヶ月〜2歳6ヶ月の段階で通過しやすい「抽象語」としては,簡単な「数・色・空間・時間概念」,「視覚理解可能な概念」や「体感的な抽象概念」,代名詞としては,「自分や保護者の領域の物を表す『コ』に関する指示詞」,「第三者の領域の物を表す『ア』に関する指示詞」が見いだされた.また,2歳10〜11ヶ月児でも60%未満しか通過しない語としては「不可視事象や心的状態に関する抽象語,2歳児には理解困難な抽象度の高い位置・方角概念」,自分と保護者が分離されているという認識が獲得された上で,自分と保護者の間にある物を示す中間的な「指示詞『ソ』に関する語」,「自己を含む人物の集合体」などが挙げられた.

1 0 0 0 OA 2歳児相談における事前問診の語彙チェックリスト作成の試み

- 著者

- 苅田 知則 笠井 新一郎 岩本 さき 長嶋 比奈美 稲田 勤 塩見 将志 間野 幸代 石川 裕治 山田弘幸

- 出版者

- 学校法人高知学園 高知リハビリテーション学院

- 雑誌

- 高知リハビリテーション学院紀要 (ISSN:13455648)

- 巻号頁・発行日

- vol.2, pp.33-39, 2001-03-31 (Released:2018-08-29)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 3

著者らは,1歳6ヶ月児健診で気にかかった子どもを改めて経過観察として,香川県坂出市において,2歳児を対象として発達相談(以下,2歳児相談)を試験的に行っている.2歳児を対象とした相談事業や経過観察を行うことによって,何らかの言語発達障害を有する子どもや「気になる子」を早期発見・早期治療することが可能となるが,評価時間の短さや,子どもの語彙発達を評価する指標がない点が問題として挙げられた.そこで,①2歳児の語彙発達の現状を明らかにし,②2歳児相談時にスクリーニングとして使用できる語彙チェックリストを作成する,ことを目的とし,調査研究を行った.調査の対象者は,香川県坂出市内の全保育所(12施設)に所属する1歳11ヶ月から2歳11ヶ月の子どもの保護者であり,161名であった.調査においては,名詞・代名詞・抽象語・動詞・形容詞・形容動詞・副詞・感動詞を含む,全語彙数452個のチェックリストを,調査用紙として用いた.本稿では,名詞に焦点を当て,Nelson(1973)の文法カテゴリーを用いて分析を加えた.その結果,以下の三点が示唆されるとともに,これらの点は,特に2歳児相談において注意すべきポイントとして考察された.(1)2歳0ヶ月児の60%が表出していると回答があった項目は86語であり,2歳6ヶ月児の場合は137語であった.(2)2歳児相談としてチェックすべき名詞の数は90±10語程度である.(3)「事物」と「抽象」に分類される語が2歳0ヶ月から2歳6ヶ月の間で大きく変化する.

- 著者

- 白井 真紀 佐藤 靖 藤川 真章 山田 弘 堀井 郁夫

- 出版者

- 日本毒性学会

- 雑誌

- 日本トキシコロジー学会学術年会 第33回日本トキシコロジー学会学術年会

- 巻号頁・発行日

- pp.89, 2006 (Released:2006-06-23)

【背景】近年,創薬初期でのminiaturizeされたげっ歯類のin vivo毒性試験が展開されてきている。我々は,ラットを用いたin vivo Mini-tox studyを探索研究早期のin vivo毒性スクリーニング試験として立ち上げ,毒性情報の乏しい新規化合物の多面的安全性評価を進めている(第31, 32回日本トキシコロジー学会)。今回,マウスを用いたバリデーション試験を示す。【材料および方法】動物:頚静脈カニュレーション(JVC)施術済みのICR マウス(8週齢,雄)を溶媒対照群,低用量群(L),高用量群(H)の各群に3例づつ振り分け,化合物Xを単回経口投与し,投与翌日にネンブタール麻酔下で放血,安楽殺し,剖検した。検査項目:体重(毎日),機能観察総合評価法(FOB),自発運動測定Motor Activity (MA),心拍数・血圧測定(HR,BP with BP Monitor MK-2000),薬物血中濃度測定,剖検,臓器重量測定および血液生化学的検査を行った。【結果および考察】JVCマウスを用いた今回のバリデーション試験において,ラットとほぼ同等の結果を得ることができた。創薬早期においては使用化合物量の少量化が求められること,また,薬効評価のための疾患モデルとしてマウスが用いられることも少なくない。今回,ラットに比べて,より少ない化合物量で毒性学的評価が可能であり,創薬早期のin vivo毒性スクリーニング試験としてマウスが有用となる場合があることが示唆された。

1 0 0 0 OA 化合物の光毒性予測における化学計算のアプローチ

- 著者

- 周 玉 石橋 麻子 崎村 雅憲 藤川 真章 山田 弘 堀井 郁夫

- 出版者

- 日本毒性学会

- 雑誌

- 日本トキシコロジー学会学術年会 第33回日本トキシコロジー学会学術年会

- 巻号頁・発行日

- pp.258, 2006 (Released:2006-06-23)

ある種の化合物は光吸収により分子共役構造部位の電子が基底状態から励起状態に励起し、次いでエネルギーの放出によりフリラジカルを生成し、光毒性を引き起こす。この電子励起の起こりやすさ(HOMO-LUMO gap)はIn Silico化学計算により予測ができると考えられている。本研究ではHOMO-LUMO gap化学計算値による光毒性の予測法の3T3 Neutral Red Uptake Phototoxicity Test (3T3試験)を用いた In vitro試験およびモルモットを用いたIn vivo試験結果に対する予測性について検討した。「方法」134のin house化合物及び光毒性の有無が知られた30化合物を用いて検討を行った。HOMO-LUMO gapはSoftware-Jaguar 5.5を用いて計算した。 3T3試験はOECDガイドライン案に示された方法に準拠して実施した。 In vivo試験では、モルモットにCPFX、LFLXまたは8-MOPをそれぞれ単回経口投与し、UVA照射した後の皮膚反応を評価した。「結果」134化合物のHOMO-LUMO gap値をA(10.5未満)、B(10.5以上 11.7以下)およびC(11.7より大)の3領域に区分し、3T3試験の陽性結果との相関性を検討したところ、それぞれA=100%、B=44% 、C=17%の相関率を示した。光毒性の有無が知られた30化合物の3T3試験結果およびCPFX、LFLXまたは8-MOPのIn Vivo試験結果はいずれもHOMO-LUMO gap値(<10.5)による光毒性予測との相関性を示した。

1 0 0 0 IR 発達障害児が通過した乳幼児健診システム : 出生時リスクのあった児(保健科学部)

- 著者

- 藤原 雅子 笠井 新一郎 今給黎 禎子 中山 翼 山田 弘幸

- 出版者

- 九州保健福祉大学

- 雑誌

- 九州保健福祉大学研究紀要 (ISSN:13455451)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, pp.107-112, 2008-03

Infant health screenings are offered as part of public child health services all over Japan. However, there are regional differences in the contents of health screenings. Here, the problems with the current health screening system are discussed by presenting two children with developmental disorders who went undetected, despite exhibiting low birth weight. The results suggest that the current health screening system is flawed, as screened items and methods allow children with some developmental disorders to be overlooked. Other problems included poor assessment perspectives and no follow-up procedures after consultation. Extreme low birth weight is a type of developmental disorder that can be corrected with early therapy. Because one of the objectives of infant health screenings is early detection and therapy for children with disabilities, it is necessary to identify and monitor children who may have disorders. When taking into account the necessity of early detection and therapy for childhood disorders, and the importance of follow-up visits after screenings, it is necessary for speech therapists to be actively involved.

1 0 0 0 IR 真理基準をめぐって-下-ライプニッツとデカルト

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 名古屋大学文学部

- 雑誌

- 名古屋大学文学部研究論集 (ISSN:04694716)

- 巻号頁・発行日

- no.123, pp.p67-104, 1995

1 0 0 0 IR 真理基準をめぐって-上-スピノザとデカルト

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 名古屋大学文学部

- 雑誌

- 名古屋大学文学部研究論集 (ISSN:04694716)

- 巻号頁・発行日

- no.120, pp.p49-63, 1994

1 0 0 0 OA 「われ疑う、故にわれ在り」 - デカルト『省察』(一及び二)の解釈

- 著者

- 山田 弘明 YAMADA Hiroaki

- 出版者

- 名古屋大学文学部

- 雑誌

- 名古屋大学文学部研究論集

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.93-127, 1987-03-31 (Released:2007-12-10)

Dans la Recherche de la vérité, Descartes dit "dubito ergo sum." C’est une expression plus fidèle que le cogito ergo sum à l’ordre de sa philosophie. Mais qu’est-ce que le dubito? Pourquoi ergo sum? La Première Méditation de Descartes paraît facile à lire, mais souvent difficile à comprendre, car la signification du doute qu’elle présente n’est pas toujours explicite. A ce propos, nous avons posé les trios questions; 1゜ Sous le nom du doute général, est-ce que Descartes révoque en doute littéralement toutes les choses? 2゜ Peut-on dire que les raisons de douter des choses sensibles sont légitimes? 3゜ Quand notre philosophe doute des démonstrations mathématiques, l’évidence présente est-elle aussi mise en doute par l’hypothèse du Die décevant? A la première, on peut répondre que le doute général n’est qu’un manifest symbolique du doute cartésien. Ce n’est pas le doute littéralement général; Descartes ne doute pas sans réserve, par example la raison en tant qu’elle est un instrument de ‘’language-game’’, doit être exempte de doute, car sans elle on peut rien faire. Mais l’approfondissement du doute exige, plus tard, que même le fonctionnement de la raison soit vérifié par la véracité divine. A la deuxième, il faut dire que les raisons du doute sont parfaitement légitimes. Premièrement parce que Descartes ne tombe pas dans l’erreur de ‘’l’argument de l’illusion’’, car il ne généralise pas un cas particulier de la déception des sens. Deuxièmement parce que l’arugument du rêve, souvent critiqué comme non-sens, est toujours valable si on essaie de comprendre sa vraie signification. A la dernière question, il faut répondre par oui. Pourtant ce n’est pas que Descartes déracine toute notre ‘’persuasion’’ de l’évidence présente. Par example, il utilise l’ évidence des axiomes dans ses arguments. S’il doute de l’évidence, c’est qu’il ne la considère pas comme une vraie ‘’science’’ qui sont assurée par Dieu. Ce n’est pas le cercle vicieux, car logiquement la persuasion n’est qu’une hypothèse de travail, et avec cette hypothèse il prépare une voie à la vraie science. Au début de la Deuxième Méditation apparaît enfin ‘’ego sum, ego existo.’’ Sur cette proposition célèble, nous avons seulement posé les trios points. D’abord, nous avons divisé le passage entirer (A-T. VII. p.24. 1.20-p.25.1.13) en quatre parties, et précisé que l’essentiel de ce texte ne diffère pas, ni du Discours (je pense donc je suis), ni des Principia (ego cogito, ergo sum). Cela a ouvert une possibilité de l’interprétation du cogito- inférence. Deuxièmement, il faut dire avec Descartes que le cogito est une intuition. Mais nous avons ajouté qu’elle contient tacitement une prémisse, eq. pour penser il faut être. L’intuition du cogito, ne cache-t-elle pas une inférence implicite? Finalement, nous avons essayé de défendre le cogito-inférence. Ce n’est pas incompatible avec son refus de la déduction syllogistique, car le syllogisme, bien qu’il soit nié dans sa formalité, est implicitement admis comme une logique interne. Et l’antécédence de la majeure n’empêche pas le cogito d’ être le premier principe de la philosophie, parce que le sens du premier principe est différent. Enfin la critique formelle de Hintikka sur le cogito-inférence n’est pas toujours juste; l’idée de la performance elle-même sous-entend déjà une inférence.

1 0 0 0 OA 網羅的遺伝子発現情報を用いた安全性評価モデルのアジュバントへの適用に向けて

- 著者

- 五十嵐 芳暢 中津 則之 青枝 大貴 石井 健 山田 弘

- 出版者

- 日本毒性学会

- 雑誌

- 日本毒性学会学術年会 第42回日本毒性学会学術年会

- 巻号頁・発行日

- pp.P-197, 2015 (Released:2015-08-03)

アジュバントデータベースプロジェクトでは、各種アジュバントを投与した動物の網羅的遺伝子発現情報を取得解析したデータベースを構築している。アジュバントとは抗原とともに投与することで、抗原に対する免疫原性を増強、加速、延長する免疫増強製剤の呼称である。しかし、これまでアジュバント自体の作用メカニズムについては、明らかではない部分が大きかった。そこで、アジュバント単体を投与したラットの脾臓、肝臓等の網羅的遺伝子発現情報を取得することによって、アジュバントの副作用や毒性および作用メカニズムを探索、評価することを目指している。一方、これまでトキシコゲノミクスプロジェクトでは、薬剤を投与したラット肝臓や腎臓の遺伝子発現情報を用いた毒性予測モデルを構築してきた。これら毒性予測モデルにアジュバント投与の遺伝子発現情報を適用することによって、アジュバント単体の安全性や毒性、作用メカニズムを評価できる可能性がある。本報告では上記毒性予測モデルに改良を加え、外部データによって再評価したモデルと、その予測モデルにアジュバント投与の遺伝子発現情報を適用した例について紹介する。

1 0 0 0 犬および猫の問題行動

- 著者

- 内田 佳子 山田 弘司 中出 哲也 大友 勘十郎

- 出版者

- Japan Veterinary Medical Association

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.5, pp.337-341, 1996

- 被引用文献数

- 3

来院した犬・猫各100頭の問題行動について飼い主に対しアンケートを行った. 犬の飼い主の82%が問題行動が「ある」とし, 問題行動は多い順に, 破壊行動 (17.1%), 無駄ぼえ (16.0%), 人に対する攻撃行動 (15.0%), 排泄問題 (13.9%) など, 合計187件であった. 猫の飼い主では83%が問題行動が「ある」とし, 問題行動は多い1頂に, 不適切な場所での爪研ぎ (34.9%), 異嗜 (19.5%), 他の猫に対する攻撃行動 (13.0%), 排泄問題 (11.8%) など, 合計169件であった. 犬の飼い主の72%, 猫の飼い主の45.8%が行動治療を希望した.

1 0 0 0 IR デカルトの永遠真理創造説についてのノート(上)

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 名古屋大学

- 雑誌

- 名古屋大学文学部研究論集. 哲学 (ISSN:04694716)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, pp.23-34, 2000-03-31

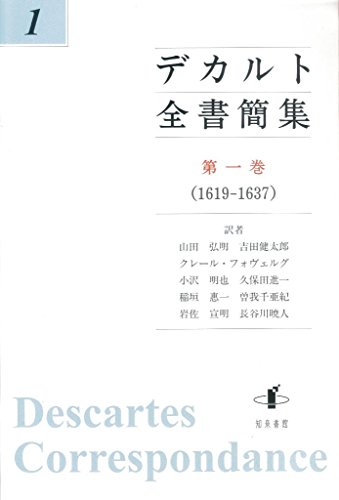

1 0 0 0 デカルト全書簡集

- 著者

- [デカルト著] 山田弘明 [ほか] 訳

- 出版者

- 知泉書館

- 巻号頁・発行日

- 2012

1 0 0 0 OA カントと「デカルト的観念論」

- 著者

- 山田 弘明 YAMADA Hiroaki

- 出版者

- 名古屋大学文学部

- 雑誌

- 名古屋大学文学部研究論集

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.1-18, 2002-03-31 (Released:2007-12-18)

1 0 0 0 IR カントとデカルト的証明

- 著者

- 山田 弘明 YAMADA Hiroaki

- 出版者

- 名古屋大学文学部

- 雑誌

- 名古屋大学文学部研究論集. 哲学 (ISSN:04694716)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, pp.1-25, 2006-03-31

1 0 0 0 IR カントと「デカルト的観念論」

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 名古屋大学

- 雑誌

- 名古屋大学文学部研究論集. 哲学 (ISSN:04694716)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, pp.1-18, 2002-03-31

1 0 0 0 真であるとは何であるか-デカルトと自然の光-

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 学術雑誌目次速報データベース由来

- 雑誌

- 思想 (ISSN:03862755)

- 巻号頁・発行日

- vol.869, pp.73-90, 1996

1 0 0 0 OA 米胚芽発酵ギャバ(GABA)エキス末入りパンの作製

- 著者

- 池脇 香織 中村 雅彦 石附 亨 樋口 元剛 小川 敬之 山田 弘幸 永井 みどり 小緑 英行

- 出版者

- 九州保健福祉大学

- 雑誌

- 九州保健福祉大学研究紀要 (ISSN:13455451)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.149-155, 2013-03

In this study, in order to promote intake of γ-aminobutyric acid (GABA) routinely and continuously, we prepared several functional breads containing different percentages (0%, 1%, 2% or 3%) of GABA, designated as Taimatsu GABA (T-GABA), produced by fermented rice germ, which has been shown to have various physiological actions. The dough containing T-GABA (1%) showed greater expansion as compared with that containing T-GABA (0%, 2% or 3%). The quantity of wet-type gluten decreased in a T-GABA percentage-dependent manner. The stickiness of wet-type gluten containing T-GABA (1%, 2% or 3%) was decreased as compared with that of the control bread (T-GABA; 0%). Although the weight of the bread containing GABA (1%, 2% or 3%) was not altered as compared with that of the control bread (T-GABA; 0%) after baking, the height of the bread containing T-GABA (3%) was the lowest. In the sensory evaluation, referees judged the bread containing T-GABA (1%) as showing a slightly better level of taste, feeling of softness, crust, crumb and fragrance as compared with that of the control bread (T-GABA; 0%). Together, these findings indicate that breads containing T-GABA are of functionally high quality and value, and we propose to introduce these breads into some long-term care health facilities.

1 0 0 0 OA 自立高齢者における栄養状態と口腔健康状態との関連

- 著者

- 岡田 和隆 柏崎 晴彦 古名 丈人 松下 貴惠 山田 弘子 兼平 孝 更田 恵理子 中澤 誠多朗 村田 あゆみ 井上 農夫男

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年歯科医学会

- 雑誌

- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.2, pp.61-68, 2012-10-15 (Released:2012-10-19)

- 参考文献数

- 31

- 被引用文献数

- 2

サルコペニア(筋肉減少症)は 80 歳以上の高齢者の約半数にみられる加齢変化であり,顎口腔領域にも現れるといわれている。本研究ではサルコペニア予防プログラムに参加した自立高齢者を対象とし,介入前調査として栄養状態と口腔内状態および口腔機能との関連を明らかにすることを目的とした。自立高齢者 62 名(69〜92 歳,男性 27 名,女性 35 名)を対象者とした。口腔内状況と口腔機能に関する聞き取り調査は事前に質問票を配布して行い,口腔内診査と口腔機能評価は歯科医師が行った。聞き取り調査質問項目,口腔内診査項目,口腔機能評価項目と血清アルブミン値(Alb)との関連を検討した。Alb は 4.3±0.3 g/dl であり,対象者の栄養状態は良好であった。口腔機能に関する2つの質問項目,主観的口腔健康観,下顎義歯使用の有無において Alb に有意差が認められた。残根を除く現在歯数,現在歯による咬合支持数およびオーラルディアドコキネシス(ODK)の/ka/の音節交互反復運動において,Alb と有意な関連が認められたが弱い相関関係であった。義歯満足度,口腔清掃状態,上顎義歯使用の有無,口唇閉鎖力,RSST,ODK の/pa/および/ta/,口腔粘膜保湿度,唾液湿潤度では関連は認められなかった。自立高齢者では現在歯数,咬合支持,義歯の使用の有無,口腔の健康や機能に対する自己評価が良好な栄養状態と関連する可能性が示唆された。

1 0 0 0 「デカルトから某氏への書簡(1641年8月)」訳解

- 著者

- 山田 弘明

- 出版者

- 名古屋文理大学

- 雑誌

- 名古屋文理大学紀要 (ISSN:13461982)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.57-65, 2012-03

本稿の取り上げる手紙は,先に出された反論(「某氏からデカルトへの書簡」1641年7月)に対するデカルトの答弁である.論点は反論に沿って14点ある.なかでも,心身関係,生得観念,永遠真理創造説などの話題には,この手紙ならではの議論の発展が読み取れる.その点で貴重な文献である.デカルトは,当初それを『省察』の付録に組み入れるつもりで力を入れて書いており,これは手紙の形式ではあれ一つの論文をなしている.以下では,それらの論点を明らかにしたうえで全文の翻訳を試みる.