12 0 0 0 大学における「結婚講座」の始まり:1920年代の結婚観

- 著者

- 緒方 房子

- 出版者

- JAPANESE ASSOCIATION FOR AMERICAN STUDIES

- 雑誌

- アメリカ研究 (ISSN:03872815)

- 巻号頁・発行日

- vol.1981, no.15, pp.35-51, 1981

10 0 0 0 OA 判例研究「解離性同一性障害と刑事責任能力」:東京高裁平成21年4月28日判決(公刊物未登載)

- 著者

- 緒方 あゆみ

- 出版者

- 明治学院大学法学会

- 雑誌

- 明治学院大学法学研究 = Meiji Gakuin law journal (ISSN:13494074)

- 巻号頁・発行日

- vol.90, pp.533-546, 2011-01-31

【判例研究/Case Note】

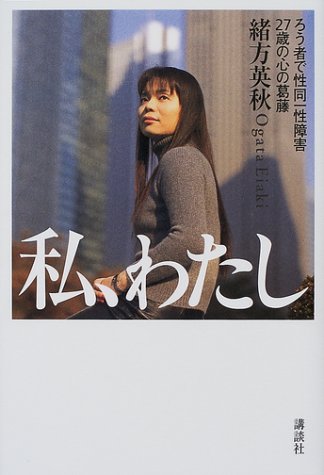

10 0 0 0 私、わたし : ろう者で性同一性障害27歳の心の葛藤

10 0 0 0 大学における「結婚講座」の始まり:1920年代の結婚観

- 著者

- 緒方 房子

- 出版者

- アメリカ学会

- 雑誌

- アメリカ研究 (ISSN:03872815)

- 巻号頁・発行日

- vol.1981, no.15, pp.35-51, 1981

9 0 0 0 OA 骨格筋への電気刺激法(神経筋電気刺激法:NMES)の筋力増強効果

- 著者

- 緒方 徹

- 出版者

- 公益社団法人 日本リハビリテーション医学会

- 雑誌

- The Japanese Journal of Rehabilitation Medicine (ISSN:18813526)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.10, pp.764-767, 2017-10-18 (Released:2017-12-04)

- 参考文献数

- 12

筋肉および神経への電気刺激による筋収縮誘導の知見は,すでに臨床の現場で活用されている技術となっている.健常者に対する筋力増強の効果はすでに確立しているが,下肢を中心とする運動器疾患での臨床成績への効果については報告にばらつきがあり,高いエビデンスとはなっていない.こうしたばらつきは,対象とする疾患の重症度や廃用の状態に影響されていると考えられる.最大随意収縮との比較(%MVIC)など刺激強度を確認する方法と,介入する筋肉の状態を把握したうえでの介入研究の蓄積が求められる.

9 0 0 0 OA 甲状腺超音波検診における結節性病変について―10MHz高解像プローブを用いて―

- 著者

- 宗 栄治 山崎 昌典 緒方 徹 古賀 淳 船越 健彦 那須 繁 江里口 健次郎

- 出版者

- 公益社団法人 日本人間ドック学会

- 雑誌

- 健康医学 (ISSN:09140328)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.1, pp.61-63, 1994-05-20 (Released:2012-08-27)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

平成4年6月から12月までの健診受診者2,557名を対象とし,10MHzプローブを用い,甲状腺一次スクリーニングを施行した。高解像超音波装置を用い,形状,石灰化像,辺縁に注目し,また大きさにより拾い上げることにより,高率に甲状腺癌が発見された。また同時にスクリーニングで発見された微小癌を如何に考え,対処するかが今後の課題になると思われた。

8 0 0 0 OA 経頭蓋直流電気刺激(tDCS)の基礎と臨床応用

- 著者

- 緒方 勝也 飛松 省三

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.54, no.2, pp.106-113, 2015-02-10 (Released:2015-05-26)

- 参考文献数

- 68

- 被引用文献数

- 2

8 0 0 0 OA 発達障がい者の刑事責任能力と量刑判断 ―大阪高裁平成25年2 月26日判決を端緒として―

- 著者

- 緒方 あゆみ

- 雑誌

- 中京ロイヤー = CHUKYO LAWYER

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.1, pp.1-26, 2013-09

8 0 0 0 OA 妊娠末期から産後4ヶ月の母親の睡眠覚醒リズム等の変化

- 著者

- 乾 つぶら 島田 三恵子 早瀬 麻子 緒方 敏子 時本 秋江 保条 麻紀 新川 治子

- 出版者

- 一般社団法人 日本助産学会

- 雑誌

- 日本助産学会誌 (ISSN:09176357)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.189-197, 2008 (Released:2009-05-20)

- 参考文献数

- 26

- 被引用文献数

- 1 2

目 的 妊娠末期から産後4ヶ月の母親の睡眠覚醒リズムの特徴と変化を明らかにする。対象と方法 同意を得た妊娠末期の妊婦57名を対象とし,このうち追跡調査できた産後1ヶ月47名,産後4ヶ月34名に縦断調査を行った。睡眠表に一日の睡眠と覚醒を30分毎に連続1週間の記録を依頼し,郵送法で回収した。夜間・昼間・総睡眠時間,最長睡眠時間とその開始時刻及び終了時刻,昼睡眠・総睡眠回数,中途覚醒時間とその回数,及び睡眠覚醒のリズム周期を検討した。結 果 総睡眠時間は妊娠末期7.79時間,産後1ヶ月6.73時間,産後4ヶ月6.91時間であり,夜睡眠時間は各々6.75時間,5.85時間,6.36時間であり,最長睡眠時間は6.39時間,3.46時間,4.13時間であり,いずれも時期による変動があった(p<0.001)。産後,これらの睡眠時間は妊娠末期よりも短縮した(p<0.01~0.001)。夜間の中途覚醒時間は妊娠末期0.42時間,産後1ヶ月1.70時間,産後4ヶ月1.14時間であり,中途覚醒回数は各々0.3回,1.7回,1.5回であり,いずれも時期による変動があった(p<0.001)。産後,中途覚醒は妊娠末期よりも増加した(p<0.001)。妊娠末期から産後4ヶ月は睡眠が分断されても,最長睡眠は0:22から6:50の時間帯にあり,睡眠覚醒のリズム周期は24.04~24.08時間であった。妊娠末期と産後4ヶ月では,最長睡眠時間とその入眠時刻との負の相関(p<0.001~0.05)がみられた。いずれの時期も入眠時刻と夜睡眠時間との負の相関があった(p<0.01~0.001)。結 論 妊娠末期から産後4ヶ月にかけて,総睡眠時間,夜間睡眠時間,および最長睡眠時間が減少し,夜間の中途覚醒が増加しても,最長睡眠時間は夜間にあり,睡眠覚醒のリズム周期は約24時間であることが明らかになった。また,妊娠末期と産後4ヶ月では最長睡眠の入眠時刻が早いほど最長睡眠時間は長いことが明らかにされた。

8 0 0 0 OA 関心ある物事を観察できているか?

- 著者

- 緒方 貴宏

- 出版者

- 公益社団法人 日本生物工学会

- 雑誌

- 生物工学会誌 (ISSN:09193758)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, no.3, pp.139-141, 2022-03-25 (Released:2022-03-25)

- 参考文献数

- 4

8 0 0 0 OA 金属酵素の結晶構造化学的研究:ヒドロゲナーゼの反応機構について

- 著者

- 緒方 英明

- 出版者

- 日本結晶学会

- 雑誌

- 日本結晶学会誌 (ISSN:03694585)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.2, pp.97-104, 2021-05-31 (Released:2021-06-05)

- 参考文献数

- 32

The metalloenzyme ‘hydrogenase’ catalyzes the reversible oxidation of dihydrogen. Crystallographic structures of[NiFe]hydrogenases from sulfate-reducing bacteria have been determined and give detailed insight into pathways for the transfer of electrons, protons and hydrogen molecules.[NiFe]hydrogenases contain one nickel and one iron in the active site, the latter carries non-protein diatomic ligands, one CO and two CN-s. A possible catalytic mechanism of the oxygen-sensitive[NiFe]hydrogenases for the heterolytic dihydrogen splitting is proposed.

8 0 0 0 OA 模倣と置換に基づく超短編小説の自動生成

- 著者

- 緒方 健人 佐藤 理史 駒谷 和範

- 出版者

- 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, 2014

本研究では、既存の短編小説を模倣利用した、超短編小説の自動生成を目指す。最も単純な模倣は、完全な複製である。しかしながら、複製した文章の一部を改変することで、単純な模倣から脱却し、創作に近づけていくことができると考えられる。本発表では、星新一のショートショート作品からいくつかの文を抜き出し、その一部を変化させたり、置換したりすることで、新たなる超短編小説が生成できる可能性を示す。

7 0 0 0 OA 数値積分に対する超函数法

- 著者

- 緒方 秀教 平山 弘

- 出版者

- 一般社団法人 日本応用数理学会

- 雑誌

- 日本応用数理学会論文誌 (ISSN:24240982)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.1, pp.33-43, 2016 (Released:2016-08-19)

- 参考文献数

- 6

概要. 本論文では,平山が提案した有限区間積分に対する数値積分法 —本論文では「超函数法」と呼ぶ —について解析を行う.超函数法では,問題とする積分を閉積分路上の複素積分に変換して,周期関数に対して性能の良い台形公式で近似計算する.数値実験により,超函数法は積分区間端点の特異性が強い積分に対して有効であることがわかる.また,超函数法と佐藤超函数論との関係についても触れる.

6 0 0 0 OA 身体的虐待による知能低下に対するトラウマ症状の媒介効果

- 著者

- 緒方 康介

- 出版者

- 日本犯罪心理学会

- 雑誌

- 犯罪心理学研究 (ISSN:00177547)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.2, pp.33-45, 2020-01-30 (Released:2020-04-03)

- 参考文献数

- 42

It is well known that child abuse can cause posttraumatic stress disorder (PTSD) and deteriorate their psychometric intelligence. In previous researches, the PTSD and the lower intelligence were not independent. Rather, psychiatric symptoms may influence on their cognitive development. The purpose of the present study was to examine the psychological mechanism that child physical abuse cause traumatic symptoms followed by depressing their intellectual functioning. Data were collected from child guidance centers. Abused group composed of 100 children who had a history of physical abuse; comparison group composed of 102 children who did not have any type of maltreated experiences. Their intelligence quotient (IQ) and traumatic symptoms measured using the Wechsler Intelligence Scale for Children-Fourth edition and Trauma Symptom Checklist for Children-Alternative version, respectively. Mediation analyses in structural equation modeling showed that child physical abuse influences traumatic symptoms, which in turn influence their IQ, namely as the full mediation. Significant indirect effects were calculated using the bootstrap method (M=−0.73) and the Bayesian estimation (M=−0.74). Findings suggest that trauma assessment is indispensable for educational support of physically abused children.

6 0 0 0 OA 人間ドックの甲状腺超音波健診で検出された腫瘤性病変の検討

- 著者

- 牛島 千衣 岡村 建 中埜 杏奈 武田 あゆみ 緒方 徹 今村 明秀 望月 直美 山永 義之

- 出版者

- 公益社団法人 日本人間ドック学会

- 雑誌

- 人間ドック (Ningen Dock) (ISSN:18801021)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.5, pp.691-700, 2022 (Released:2022-06-30)

- 参考文献数

- 28

目的:健診における甲状腺超音波検査(ultrasonography: US)の成績,特に腫瘤性病変の特徴を検討した.方法:2018年4月1日から1年間にUSを実施した未治療の5,714例(女性3,971例,男性1,743例,平均年齢51.3±10.5歳)を対象とした.検出した腫瘤の最大径を計測,個数については単発と2個以上の多発に分類し,びまん性病変(腫大,不均質,粗雑など)の合併についても検討した.結果:2,333例(40.8%)に何らかの所見―充実性腫瘤1,551例(27.1%),嚢胞性病変1,002例(17.5%),びまん性病変467例(8.2%)―を認めた.二次検診の結果が判明した136例中,バセドウ病3例(0.1%),慢性甲状腺炎38例(0.7%),甲状腺乳頭癌9例(0.2%)であった.腫瘤性病変についてさらに検討すると,腫瘤径は対数正規分布を示し(p<0.0001),平均±2SDは6.8(3.2~14.6)mm,1,054例(68.0%)は単発,497例(32.0%)は多発性で,嚢胞性や腫大など随伴所見を527名に認めた.多発性または>20mmの腫瘤が高頻度に随伴所見を伴った.年齢とともに腫瘤が存在する頻度や多発する頻度が上昇し,その傾向は特に女性において顕著であったが,腫瘤の最大径は年代別差を認めなかった.結論:USにて27.1%の高頻度に充実性腫瘤を検出し,0.2%に乳頭癌を認めた.腫瘤の最大径は対数正規分布し,加齢とともに頻度と数は増すが増大傾向は認めず,環境や加齢に伴う非増殖性の変化である可能性が示唆された.20mm以上の腫瘤形成は約1.2%と高頻度ではなかった.

6 0 0 0 OA 合成樹脂製玩具誤飲による腸閉塞症の1例

- 著者

- 板谷 喜朗 佐野 薫 金城 昌克 緒方 さつき 小笠原 敬三

- 出版者

- 特定非営利活動法人 日本小児外科学会

- 雑誌

- 日本小児外科学会雑誌 (ISSN:0288609X)

- 巻号頁・発行日

- vol.46, no.5, pp.862-866, 2010-08-20 (Released:2017-01-01)

- 参考文献数

- 12

われわれは診断までに時間を要した合成樹脂製玩具誤飲による腸閉塞症の1例を経験した.症例は1歳7か月の男児.頻回の嘔吐を主訴に当院を受診し,第3病日に発熱,下痢が出現し小児科に入院となった.入院後は下痢が消失し腹部膨満が増強した.第4病日の腹部単純X線写真で著明な小腸拡張像を認め,第5病日に施行した腹部CTで消化管異物による腸閉塞症と診断し緊急手術を行った.回腸内に異物を認め,これを摘出した.異物は直径25mmの弾性のある軟らかい球形玩具で,素材は合成樹脂TPE(thermoplastic elastomer)であった.なお,家族は患児が異物誤飲していたことに全く気付いていなかった.術前認めていた高熱は術後速やかに消失した.乳幼児の玩具誤飲は救急外来でしばしば経験されるが,腸閉塞症をきたし手術に至る症例はまれである.また乳幼児は自らの訴えを表出できず,誤飲する現場が確認されていない場合は診断の遅れにつながる.

6 0 0 0 OA 蘭芳公司を探す : 2世紀前の客家の共和国を求めて

- 著者

- 緒方 修

- 出版者

- 沖縄大学

- 雑誌

- 沖縄大学地域研究所所報

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.71-82, 2003-10-31

- 著者

- 緒方 貴紀

- 出版者

- 画像センシング技術研究会

- 雑誌

- 第24回画像センシングシンポジウム

- 巻号頁・発行日

- 2018-04-09

- 著者

- 後藤 真孝 吉井 和佳 中野 倫靖 緒方 淳

- 出版者

- 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 (ISSN:13479881)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, 2013

本招待講演ではメディア処理におけるクラウドソーシング利用の先駆事例として、音楽理解技術によって音楽の聴き方を豊かにする能動的音楽鑑賞サービスSongleと、音声認識技術によって動画中の音声を書き起こせる音声情報検索サービスPodCastleを紹介する。いずれも自動理解誤りの訂正インタフェースをWeb上で提供し、不特定多数による自発的な訂正がユーザ体験の改善に結びつくことでさらなる利用を促していく。

- 著者

- 緒方 博紀 飯塚 太郎 安藤 良介 山下 大地 尾崎 宏樹

- 出版者

- 独立行政法人 日本スポーツ振興センター国立スポーツ科学センター

- 雑誌

- Journal of High Performance Sport (ISSN:24347299)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.38-51, 2023 (Released:2023-08-08)

- 参考文献数

- 38

In this case report, we examined the performance changes during tapering in two badminton athletes (one male and one female) who advanced to the finals at the World Championships (WC). Furthermore, the significance of a resistance priming session implemented during tapering was discussed. Both athletes participated in a pre-competition training camp in Japan before the WC. A resistance priming session was scheduled one and two days before the WC for the male and female athletes, respectively. Non-countermovement jump (NCMJ) and countermovement jump (CMJ) were measured using a linear position transducer to monitor performance responses from the camp to the WC final. The baseline of the jump performance was given from 15 days (male) and 151 days (female) prior to the WC final. In the male athlete, the mean power of NCMJ decreased 7 days before the finals. This result may be attributed to accumulated fatigue caused by high volume training in the training camp and the short taper period as well as long travel to the host city. In the female athlete, the mean velocity and power of CMJ were the same as baseline before the semi-final. That is, the quarter-final match, where she competed for 85 minutes-the longest game time among the previous matches, may have affected her fatigue. Regardless of these findings, both athletes showed higher jump performance than at baseline just before the final because the matches likely played a role in tapering. In addition, both athletes recorded their personal best jump height just before the final. These findings may indicate that jump performance can be an indicator of tapering and peaking. The findings of this report also demonstrate that athletes may maintain resistance training adaptations by taking advantage of resistance priming for peaking and tapering.