1 0 0 0 OA 電気味覚閾値の加齢変化について

- 著者

- 中里 真帆子 遠藤 壮平 冨田 寛 吉村 功

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.98, no.7, pp.1140-1153,1255, 1995-07-20 (Released:2010-10-22)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 2 2

正常人461名に対して3対の部位の電気味覚閾値を電気味覚計 (TR-06, リオン株式会社) のワイドレンジで1人の検者が測定した. 年齢区分間で多重比較を行ったところ, 加齢により鼓索神経領域と舌咽神経領域では60代より, 大錐体神経領域では70代より閾値が有意に上昇していた. 性差は10代後半で有意に女性の閾値が低下していた. どの部位でも女性の方が閾値が低い傾向があった. 左右差は, 大体6dB以内であった. 部位差は, 軟口蓋の閾値は常に舌尖や舌根より高かった. 舌尖と舌根の閾値はほとんど差がなかったが, 10代後半では, 舌尖の閾値の方が舌根より有意に低かった. 非喫煙者に比べて喫煙者では, 30代, 40代では軟口蓋の閾値が有意に低下していた.

1 0 0 0 OA 耳鼻咽喉科領域におけるマクロライド療法

- 著者

- 飯野 ゆき子

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, no.3, pp.144-147, 2011 (Released:2011-08-03)

1 0 0 0 第102群 耳画像1

- 著者

- 座長:曾根 三千彦 松永 達雄

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.4, pp.530-531, 2013

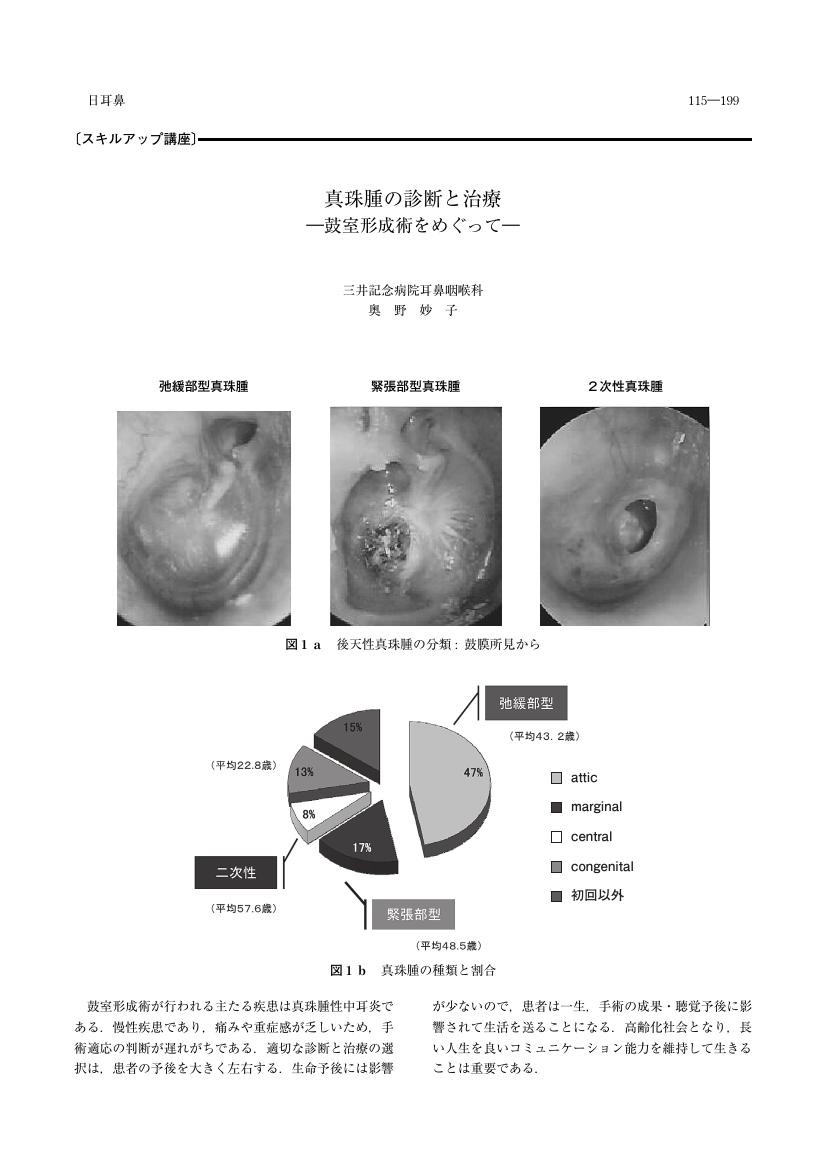

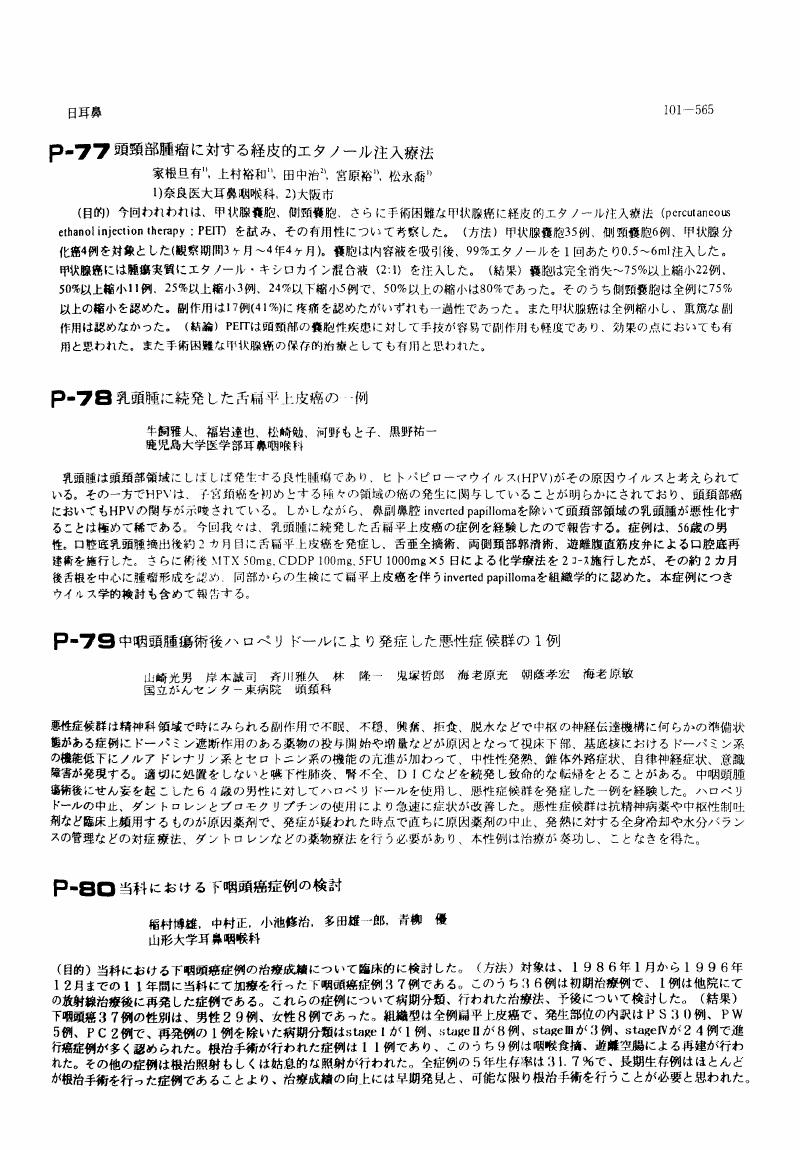

1 0 0 0 OA 真珠腫の診断と治療 —鼓室形成術をめぐって—

- 著者

- 奥野 妙子

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.115, no.3, pp.199-203, 2012 (Released:2012-07-03)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA 腸管粘膜における樹状細胞の役割

- 著者

- 樗木 俊聡

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.114, no.3, pp.107-113, 2011 (Released:2011-08-03)

- 参考文献数

- 20

健常人の腸は, 常在菌叢, 腸管上皮, 腸関連リンパ組織より構成されている. 免疫反応の主たる場である腸関連リンパ組織は, 常在菌叢や食餌由来の抗原には反応を起こさず, 一方で, 外来病原微生物には効率よく免疫反応を惹起しなければならない. この一見逆説的なホメオスターシスの構築や維持に樹状細胞が重要な役割を担うことが明らかになりつつある. 本稿では, 腸のホメオスターシスの構築や維持における樹状細胞の役割を, 常在菌叢や腸管上皮の役割と関連付けながら概説する.

1 0 0 0 OA 或る聾唖家系と其聴力像に就て

- 著者

- 村島 二郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.9, pp.1263-1266, 1957-09-20 (Released:2008-03-19)

- 参考文献数

- 4

In this family, the parents had normal hearing, but their two children were deaf and mute and two deaf mutes were discoved in the father-side as well as in the mot- her-side relatives. The audiograms of these children could not be taken, because they were too young, but the audiograms of these deaf mutes in their relatives were closely resembled each other.

1 0 0 0 OA 耳鳴りの他覚的評価

- 著者

- 北原 糺

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.9, pp.1165-1172, 2014-09-20 (Released:2014-10-07)

- 参考文献数

- 40

- 被引用文献数

- 1

1970年代に報告された耳音響放射は, 蝸牛における非線形性と外有毛細胞を中心とする能動運動に由来する音響反応と考えられている. 音響刺激のない場合でも内耳由来と考えられる自発性耳音響放射が検出され, 当初耳鳴との関係が注目された. 結局その関連性は耳鳴患者のごく一部に過ぎないとされたが, これを機に耳鳴を音響生理学的に捉えて他覚化することで, 耳鳴の発生機序, 責任部位の解明, 動物実験との比較, 薬物の効果判定, 新治療法の開発, 詐病としての耳鳴の発見などに新しい期待が出てきた. 1990年代以降は, PET (positron emission tomography), MEG (magneto-encephalography), fMRI (functional MRI) 等の脳機能画像解析検査の普及により, 耳鳴を自覚する脳内賦活化部位の研究が進んだ. これら耳鳴の画像的他覚化の結果を踏まえて, 反復経頭蓋磁気刺激法と呼ばれる非侵襲的脳刺激による治療が検討されるようになった. 最近, 血中の神経栄養因子 BDNF (brain-derived neurotrophic factor) 値が耳鳴の程度と関連があるか検討された. 耳鳴の程度を血中バイオ・マーカーによって他覚化しようとする試みであり, 興味深い分野である. 耳鳴動物モデルを用いた研究では, 動物が耳鳴, つまり外部音なしで音を感じた時にとる行動を, 明確に把握する必要がある. われわれのグループは, 防音室内に音刺激装置と足底電気刺激装置を併せ持つ逃避行動実験装置を設け, 新たなサリチル酸耳鳴動物行動実験系を確立した. さらにわれわれのグループは, サリチル酸耳鳴動物行動実験系を使用して, サルチル酸投与ラットのらせん神経節における侵害受容体 TRPV1 (transient receptor potential cation channel super family V-1) の発現上昇が, サリチル酸耳鳴の発生機構に深く関与していることを証明した. 「耳鳴りの他覚的評価」とは, 耳鳴という通常第三者が聞くことも見ることもできない現象を, 電気生理学的のみならず, 動物行動学的, 分子生物学的なアプローチにより基礎研究的に他覚化し, 臨床検査として他覚化された諸成果とともに, 耳鳴全容の解明, 新しい治療法の発見を可能にする研究分野と考える.

1 0 0 0 Thiel法による解剖体固定法とその有用性についての検討

- 著者

- 岡田 隆平 角田 篤信 籾山 直子 岸根 有美 喜多村 健 岸本 誠司 秋田 恵一

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.115, no.8, pp.791-794, 2012

- 被引用文献数

- 13

困難な術式や新しい術式に際して術前に解剖体を用いて解剖学的理解を深めることは有意義であるが, 従来のホルマリン固定による解剖体では組織の硬化が強く, 術式に即して展開することが困難であった. Thiel法は1992年に発表された解剖体の固定方法で, 生体とほぼ同じ質感を維持することができ, 病原体による感染の危険性を伴わない. 本固定法で処理された解剖体は組織が柔らかく, 実際の術式に即したかたちで解剖, 検討することができ, 術前の解剖学的検討に有用と考えられた. 本法は他の解剖体固定法と比していくつもの有利な点があり, 術式検討に加え, 新しい手術機器の開発, 外科医の技術評価にも有用であると考えられる.

1 0 0 0 OA 味覚障害の診断と治療

- 著者

- 池田 稔

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.8, pp.1144-1145, 2014-08-20 (Released:2014-10-07)

- 参考文献数

- 1

1 0 0 0 OA 耳鼻咽喉科と救急医療

- 著者

- 司会: 原 晃 演者: 菊地 茂

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.115, no.4, pp.344-345, 2012 (Released:2012-07-03)

1 0 0 0 OA 7頭頸部腫瘤に対する経皮的エタノール注入療法

- 著者

- 家根 旦有 上村 裕和 田中 治 宮原 裕 松永 喬

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.4, pp.565-565, 1998-04-20 (Released:2008-03-19)

1 0 0 0 OA 頭頸部外科領域でのロボット手術

- 著者

- 藤原 和典 福原 隆宏 北野 博也

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.7, pp.887-892, 2014-07-20 (Released:2014-08-08)

- 参考文献数

- 18

早期の咽喉頭癌に対して, 化学放射線治療に代わる治療として, ロボット支援下経口的咽喉頭癌切除術 (TORS: Transoral Robotic Surgery) が海外において普及しており, 良好な成績や機能温存が報告されている. しかし, 残念ながら, 本手術は本邦では薬事未承認である. 現在, 早期の薬事承認を目指し, 鳥取大学, 東京医科大学および京都大学による多施設共同臨床研究の準備を進めている.

1 0 0 0 神経耳科学的にきわあて興味ある小脳半球腫瘍

- 著者

- 杉田 麟也

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.4, pp.432-440, 1973

- 被引用文献数

- 1

1. 目的:小脳疾患においては,いわゆる小脳症状が病巣と同側にあらわれ,しかも症状が著明であるために,診断はさほど困難ではないとも一般にいわれている.<br>このたび,われわれは,小脳症状は企図振戦以外には著明なものがなく,反対に神経耳科学的に興味ある小脳半球腫瘍を経験したので報告する.<br>2. 症例:K.S,23♂,:右利き<br>主訴:歩行障害,右耳鳴(ガーン)<br>現病歴:約5ヵ月前,全身倦怠感,38.5°C発熱.数日後より運動の後や,頭部前後屈時に右後頭部より項部の拍動性の痛みを覚え徐々に増強.3ヵ月前,海水浴後,3~4目間右耳鳴.約1.5ヵ月前,食思減退し,嘔気,嘔吐が発現,夕食後時に多い傾向.約20日前より歩行障害が発現.階段下降時着しく,ある時には転落.また右手がふるえ,箸を持てない,歩行時右足のスリッパが脱げる.2週前,舌を主とした雷語障害に気付く.<br>検査結果:右上肢企図振戦著明,V,VII脳神経症状,脳脊髄液;初圧140mmH<sub>2</sub>O,蛋白90mg/dl,Pa-ndy陽性,自発並びに注視眼振は,単に麻痺性というよりはdysmetricな水平性眼振,上方,下方,左方注視でいずれも水平性眼振,頭位検査で方向交代上向性,一部固定性眼振.頭位変換検査ではStenger法で下眼瞼向き垂直性眼振.視標追跡検査では追跡運動がsaccadic pursuit.視運動性眼振はfusion limitが著しく障害され,視運動性後眼振は左向きによく解発され,しかも時々firingしている.温度刺激眼振反応では右側外側半規管機能がやや低下.椎骨動脈写:脳底動脈はunrcllingし後下小脳動脈にごく軽慶のforaminal sign.<br>3. 考察<br>1) 小脳症状は企図振戦以外著明でなかった.すなわち小脳半球障害でも肝臓障害に似て無症状なことが少なくない.<br>2) 脳圧亢進がみられない.小脳半球の実質性腫瘍は一般に脳室を圧迫して早期から脳圧は上昇するというのが常識であるが,腫瘍の性質や部位,あるいは患者の年令によつては脳圧亢進をきたさないことが珍しくない.<br>3) 注視眼振がpareticプラスdysmetricで,小脳障害には特徴的なものであつた.これは眼筋の共同運動失調,あるいは眼筋自体の企図振戦と考えられる.<br>4) 視運動性眼振解発不良にもかかわらず,視運動性後眼振は非腫瘍存在測が優性なのに加わえてfiringを示し,前庭系に対する小脳の抑制の脱落現象を思わす所見がみられた.<br>5) 眼振はすべて非腫瘍存在側に向う傾向があり,破壊性病変においては,この考え方は正しいのではないかと思われる.

1 0 0 0 OA 嚥下障害に対する耳鼻咽喉科医の役割

- 著者

- 唐帆 健浩

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.6, pp.782-787, 2014-06-20 (Released:2014-07-12)

- 参考文献数

- 18

「飲み込む際にむせる」 「飲み込みにくい」 という嚥下障害を疑うような症状の患者は, 耳鼻咽喉科を受診することが多い. 日本耳鼻咽喉科学会が編集した 「嚥下障害診療ガイドライン」 には, 耳鼻咽喉科一般外来で行う嚥下障害の診療指針が示されており, 診療所などの耳鼻咽喉科一般外来を担当する医師が自ら, 基本的な診察と嚥下内視鏡検査を経て, 嚥下障害患者への対応を決めることを推奨している. すなわち, 自身で嚥下指導・訓練を行うか, より専門的な医療機関へ紹介するかを判断することになる. 一般外来で施行が可能な嚥下指導や嚥下訓練にはかなりの制限があるが, 対象を絞ることで対応は可能となる. 一連の診察および検査を行った結果, 嚥下内視鏡検査で何らかの異常を認めるが明らかな誤嚥がなく, 精神・身体機能は嚥下指導を行う上で十分に維持されている患者, 例えば, 液体嚥下の際に, 軽度の喉頭流入を認めるだけの, 認知症のない高齢者などが対象となる. 加齢により, 嚥下動態にはさまざまな変化がみられ, これらが相互に作用して, 代償ができなくなる高齢者は少なくない. 嚥下指導とは, 食事に適した食事環境, 姿勢・頭位や食形態の工夫など一般的な誤嚥予防や対応策を説明することである. 嚥下訓練とは, 嚥下動態を考慮して機能の改善を図り, 安全な経口摂取を目指す訓練である. 嚥下指導や訓練は, 条件を満たせば診療報酬を算定することが可能である. 医師の指導のもとに看護師や准看護師が, 口腔ケアや嚥下指導を行う場合にも摂食機能療法として算定できる. 一般外来で嚥下障害のトリアージを行い, 自身で嚥下指導と訓練を行うには, 知識と技量がある程度必要である. 経験が不十分であれば, 日耳鼻嚥下障害講習会等にて, 嚥下機能評価や嚥下訓練の手技を学ぶことが望ましい. 耳鼻咽喉科一般外来で, 嚥下障害診療が広く行われるようになることを期待したい.

1 0 0 0 OA 先天性高度難聴児に対する人工内耳移植の1例

- 著者

- 能登谷 晶子 鈴木 重忠 岡部 陽三 古川 仭

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.97, no.7, pp.1207-1210, 1994 (Released:2008-03-19)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

A 6-years 9-month-old child with congenital severely hearing impaired received a Nucleus 22 channel implant. Twenty-two CG electrodes are now in use. In the 5 months since the cochlear implant, the patient has made good progress. Her vowel discrimination score has reached 100%. However, her consonant discrimination has remained at the chance level. On the other hand, auditory reception of environmental sounds has shown relative improvement. Problems encountered in pediatric use of the cochlear implant are also discussed herein.

1 0 0 0 急性低音障害型感音難聴の予後について

- 著者

- 山岨 達也 菊地 茂 八木 昌人 菅沢 正 原田 勇彦

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.95, no.1, pp.41-50, 1992

- 被引用文献数

- 18 1

We studied 50 patients with acute low-tone sensorineural hearing loss (ALHL) who were examined at the Department of Otolaryngology, University of Tokyo, and followed up for 18 months or more. We investigated the prognosis of hearing loss within 3 months after onset, rate of recurrence during long-term follow-up, interval between the first and the second episodes of hearing loss or between onset and the time when the diagnosis of Meniere's disease was made, and factors affecting prognosis.<br>The results were as follows.<br>1. Within the initial 3 months of follow-up, hearing loss continued to fluctuate in 5 patients. In the remaining 45, hearing returned to normal in 34, improved without returning to normal in 6, showed no marked change in 4, and became worse in one.<br>2. In long-term follow-up, the recurrence of hearing loss without vertigo occurred in 16 patients, and 5 others were eventually diagnosed as having Meniere's disease. The average interval between the first and second episodes of hearing loss was 9.2 months, and the diagnosis of Meniere's desease was made an average of 27 months after onset.<br>3. Recurrence was not significantly related to the initial prognosis of hearing loss.<br>4. Within the initial 3 months of follow-up, the prognosis of hearing loss was significantly better in patients whose hearing loss at 1kHz was within 20dB, and tended to be better in females and in patients attending within one week of onset. Long-term follow-up showed that the rate of recurrence was significantly lower in patients aged 40 years or more, and tended to be lower in patients who visited the hospital within one week of onset or whose hearing loss at 1kHz was within 20dB.<br>5. There were no significant differences between patients with single and recurrent attacks with respect to sex, subjective symptoms, and results of the glycerol test and electrocochleography.<br>ALHL tends to recur without any relationship to the initial prognosis of hearing loss. Since it is still difficult to predict whether or not hearing loss will recur, long-term follow-up is necessary even in patients with good initial prognosis.

1 0 0 0 :―その病態生理と臨床診断学的意義―

- 著者

- 坂田 英治 李 汝培 栄木 恭男 和田 昌士

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.7, pp.764-782, 1972

目的<br>中枢神経系,とくに天幕下領域や間脳における各種の疾患において,眼球運動の性状を精細に分栃し,検討することが診断上有力な役割を果すことが少なくない.<br>しかし乍ら従来は,このうち眼振にたいしては臨床家の注意は高まりつつあるが,眼振以外の自発性の異常眼運動については殆んど関心が普Eわれていない.<br>われわれは過去2年間に亘り,この問題に注目し研究をつづけてきたが,その病巣局在診断的意義と病態生理の一端を明らかにし得たのでご批判を乞う.<br>症例ならびに検査方法<br>病理解剖や手術•さらに精細な神経学的検索によつて診断を下し,しかもこの現象をみとめた症例101例を対象とした.<br>眼運動の記録は,電気的な記録法によつては不可能な注視痙攣や輻輳痙撃は映画に撮影し,その他にENGを用いた.<br>時定数3秒(原波形)ならびに0.03秒(微分波形)として,水平ならびに垂直誘導をおこなつた.EMGの混入やEEGの混入をこの現象と誤認しないよう,これらの同時記録もおこなつた.<br>結果<br>非眼振性•自発性の異常眼運動を1)調整困難性眼運動(a:固視振動,b:追越または低越性振動,c:羽攣性振動),2)間代性眼運動(a:電光運動,b:視性ミオクロニー),3)緊張性上眼運動(a:注視厘攣,b:輻輳痙攣)に分類し,整理•整頓した.<br>第1群はそれぞれ,17例,12例,27例においてみとめたが,おもに小脳疾患である.<br>第2群はまた,それぞれ23例,9例でみとめたが脳幹を中心とする錐体外路系障害例である.<br>第3群はまた,それぞれ7例,6例であり,上部脳幹を中心とする錐体外路系障害例においてみとめた.<br>この現象の病態生理学についても考察を加えた.

1 0 0 0 OA 頸部リンパ節結核9症例の検討

- 著者

- 松本 吉史 小柏 靖直 甲能 直幸

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.117, no.3, pp.184-190, 2014-03-20 (Released:2014-04-20)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

日本人の結核罹患率は人口10万人対21.0 (2010年) であり, 先進国と比較すると高く, 結核の中等度蔓延国といえる. また, 全結核症中における頸部リンパ節結核などの肺外結核症の比率は上昇傾向にある. 耳鼻咽喉科領域の結核症, 特に頸部リンパ節結核は肺外結核の中で胸膜炎の次に多い. 耳鼻咽喉科医が肺外結核症を診断する機会は決してまれではなく, 多彩な臨床像を呈することから診断に苦慮することも多い. そこで今回われわれは, 当科で経験した頸部リンパ節結核9例について, 診断に至るまでの臨床経過を詳細に検討し文献的な考察を加えた. 頸部リンパ節結核の9例の画像所見では膿瘍型が5例, 腫脹型が4例で認められた. クオンティフェロンを施行した4例に関しては全例で陽性であった. 9例中8例に穿刺吸引細胞診が施行され, 半数の4例に類上皮細胞がみられた. 結核症は多彩な臨床像を呈することがあるため, 非定型的な所見をみた場合にはまず本症を疑うことが重要である. 周囲への感染拡大を防止する観点から, 胃液や喀痰の培養検査やPCR, クオンティフェロン検査により周囲への拡散のリスクを十分に評価した上で超音波ガイド下の穿刺吸引細胞診を行い, 診断に難渋する場合にはリンパ節の開放生検を考慮することが重要である.

- 著者

- 大森 孝一

- 出版者

- 一般社団法人 日本耳鼻咽喉科学会

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.116, no.10, pp.1154-1158, 2013-10-20 (Released:2013-11-26)

- 参考文献数

- 4

- 著者

- 小池 忍 久 育男 馬場 均 貝木 信尚 宇野 敏行 村上 泰

- 出版者

- The Oto-Rhino-Laryngological Society of Japan, Inc.

- 雑誌

- 日本耳鼻咽喉科学会会報 (ISSN:00306622)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.4, pp.518-518, 1998