1 0 0 0 OA 言語聴覚士 (国家資格) 誕生までの概略とその養成

- 著者

- 山口 富一

- 出版者

- 新潟医療福祉学会

- 雑誌

- 新潟医療福祉学会誌 (ISSN:13468774)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.36-42, 2005-03

言語聴覚士 (ST) の分野である聴覚障害 (児) 者に対することばの指導やコミュニケーション方法獲得に対する取り組みは古くから行われてきている。国内外の取り組みの歴史と専門職としての言語聴覚士誕生の経緯と、日本における言語聴覚士の国家資格制度が遅れたいきさつを年代を追って、関係諸団体の主張と対立・意見調整の過程を振り返る。言語聴覚士の活躍する多様な職場と多様な養成機関の並存という現状を踏まえての養成が必要と考える。

1 0 0 0 IR 上智大学における言語聴覚障害部門の歴史・現状・展望

- 著者

- 進藤 美津子

- 出版者

- 上智大学外国語学部

- 雑誌

- 上智大学外国語学部紀要 (ISSN:02881918)

- 巻号頁・発行日

- no.45, pp.93-108, 2010

1 0 0 0 OA 本邦でのロールシャッハ・テストはどこに向かうのか? : 包括システムからR-PASへ

- 著者

- 小西 宏幸

- 出版者

- 大阪大谷大学志学会

- 雑誌

- 大阪大谷大学紀要 = Bulletin of Osaka Ohtani University (ISSN:18821235)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, pp.89-102, 2017-02

1 0 0 0 組織内の感謝が多いと従業員エンゲージメンは向上するか?

- 著者

- タァンクァン ファン 山本 純一 西井 一輩 福井 知宏

- 雑誌

- 第81回全国大会講演論文集

- 巻号頁・発行日

- vol.2019, no.1, pp.285-286, 2019-02-28

昨年のGallup社の従業員エンゲージメント調査レポートの発表以降、産業界では従業員エンゲージメントへ注目が高まっている。我々の先行調査では、感謝が従業員エンゲージメントを向上させる要因であることが示唆された。本研究では、感謝と従業員エンゲージメントの関係を分析するための実験を行った。実験では、企業にて感謝を送受信できるアプリを3か月間利用してもらい、その前後で独自の調査票(働きがい・上司関係・同僚関係・組織文化の4因子)でエンゲージメントを測定した。結果として、感謝の送受信データと従業員エンゲージメントの上司関係の変化に相関が見られた。

本研究の目的は、日本人英語教師(JTE)及び英語指導助手(AET)が協同して行うテイームテイーチング(TT)の背後には「教師の役割」や「英語教授・学習」に関して相対立する考え方(信念)が存在するという前提に立ち、両者の考え方の類似点・相違点を探り、JETプログラムの改善に向けて文部省に提案を行うことである。平成11年度はTTに関するアンケート作成、配布及び回収、データ入力を行った。平成12年度はデータの量的分析及び理論的枠組みを用いての質的分析を行い、分析結果を国内外の学会で発表した。量的分析の結果からは「英語教授・学習」等に関わる数多くの項目に関して、JTEとAET間には相対立する考えが存在することが統計的に証明された。質的分析においては、JETプログラムの目的が伝達手段としての英語教育と、国際理解としての英語教育の間で揺れ動いていることが明らかにされた。TTの問題点を論じる際、JTE及びAETは実は同じ問題を異なる視点から捉えていたり、逆に異なる問題を同じ視点で認識している場合があり、そのために不必要な誤解が生じていることを明らかにした。以上のような分析からJETプログラムの改善に向けていくつかの提案を行った。1.TTの授業の打ち合わせを行うために、JTE側の時間的ゆとりが必要であること、AETはベーススクールを持つこと。2.JETプログラムは中学校・高校で国際理解教育というよりはコミュにケーション手段としての英語教育に力点をおくべきである。そのためにも、入学試験にリスニング等を採用すること、ワンショットレッスンを減らすことが必要である。3.JTEが効果的にTTを実施していくには研修および海外渡航経験が重要であり、そのための勤務上、財政上の支援が必要であること。4.同種の調査・研究では量的分析と同時に、一定の理論的枠組みに沿った質的分析が必要であること。

- 著者

- 呂 光暁

- 出版者

- 経済教育学会

- 雑誌

- 経済教育 (ISSN:13494058)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.130-140, 2014-09-30 (Released:2017-12-28)

1 0 0 0 単語埋め込みのノルムと方向ベクトルを区別した文間最適輸送コスト

1 0 0 0 OA ポスト社会主義期における社会主義的「ユートピア」の記憶と現在

- 著者

- 菅原 祥

- 出版者

- 日本社会学会

- 雑誌

- 社会学評論 (ISSN:00215414)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.1, pp.20-36, 2013 (Released:2014-09-10)

- 参考文献数

- 26

本稿は, ポーランドのクラクフ市・ノヴァ・フータ地区を研究対象として, 社会主義ポーランドにおけるノヴァ・フータがかつてそこの住民にとってどのように体験され, また現在ポーランドの言説空間の中でどのように扱われているか, また, ポスト社会主義と言われる現在において, 社会主義的「ユートピア」建設という過去とどのように向き合いうるかを検討することを目的としている. かつて「社会主義のユートピア」として讃えられ, 現在では社会主義の負のイメージを全面的に背負わされているノヴァ・フータという場所は, 当時の社会主義体制がめざした「ユートピア」像に対して実際にそこに住む住民たちはどのように反応・対処したのかを考え, さらに, ポスト社会主義の現在において, 社会主義の「過去」の経験がどのようなアクチュアルな意味をもちうるのかを考える際に格好のフィールドである. 本稿は, 雑誌資料や出版物などの二次資料をおもに扱いつつも, 適宜筆者が行ったインタビュー調査を参照しつつ, ポスト社会主義の「現在」における生の中でかつての社会主義的「ユートピア」の記憶と体験がもつ意味と, そうした過去を今あらためてアクチュアルなものとして問い直すことがもつ可能性を探求することをめざしている.

- 著者

- 江口 布由子

- 出版者

- 青木書店

- 雑誌

- 歴史学研究 (ISSN:03869237)

- 巻号頁・発行日

- no.816, pp.17-32,50, 2006-07

1 0 0 0 OA ハプスブルク家の聖人たち : 16世紀初頭の系譜学者ヤーコプ・メンネルの仕事より

- 著者

- 田中 圭子 Keiko Tanaka

- 雑誌

- 大分県立芸術文化短期大学研究紀要

- 巻号頁・発行日

- vol.42, pp.109-115, 2005-01-31

1 0 0 0 京阪電鉄における新形台車の発達過程 (特集 京阪電気鉄道)

- 著者

- 真鍋 裕司

- 出版者

- 鉄道図書刊行会

- 雑誌

- 鉄道ピクトリアル (ISSN:00404047)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.12, pp.204-208, 2000-12

1 0 0 0 キハ10系車両のあゆみ (<特集>キハ10系)

- 著者

- 岡田 誠一

- 出版者

- 鉄道図書刊行会

- 雑誌

- 鉄道ピクトリアル (ISSN:00404047)

- 巻号頁・発行日

- vol.47, no.5, pp.10-22, 1997-05

1 0 0 0 IR 藺牟田池の植物

- 著者

- 木戸 伸栄

- 出版者

- 鹿児島国際大学福祉社会学部

- 雑誌

- 福祉社会学部論集 (ISSN:13466321)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.43-55, 2016-10-01

蘭牟田池は薩摩川内市祁答院町にあり、面積0.63平方キロメートル、周囲長2.7km、最大深2.7mの火山湖である。水面の標高は295mで「泥炭形成植物群落」として国指定の天然記念物になっている。4回の調査で、91科281種の植物(シダ植物8科14種、裸子植物5科7種、双子葉植物63科196種、単子葉植物15科64種)を観察した。調査日:2011年10月30日 2013年8月26日 2015年10月13日 2016年2月19日

1 0 0 0 OA 藺牟田池の植物

- 著者

- 木戸 伸栄

- 出版者

- 鹿児島国際大学福祉社会学部

- 雑誌

- 福祉社会学部論集 (ISSN:13466321)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.43-55, 2016-10-01

蘭牟田池は薩摩川内市祁答院町にあり、面積0.63平方キロメートル、周囲長2.7km、最大深2.7mの火山湖である。水面の標高は295mで「泥炭形成植物群落」として国指定の天然記念物になっている。4回の調査で、91科281種の植物(シダ植物8科14種、裸子植物5科7種、双子葉植物63科196種、単子葉植物15科64種)を観察した。調査日:2011年10月30日 2013年8月26日 2015年10月13日 2016年2月19日

1 0 0 0 OA 電子スピン共鳴 (ESR) と石油鉱業

- 著者

- 池谷 元伺

- 出版者

- 石油技術協会

- 雑誌

- 石油技術協会誌 (ISSN:03709868)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.1, pp.87-93, 1986 (Released:2008-03-27)

- 参考文献数

- 25

1 0 0 0 OA 戦前東京市における土地資産分配 : 明治末期と昭和初期の「地籍台帳」の分析

- 著者

- 牧野 文夫

- 出版者

- 法政大学経済学部学会

- 雑誌

- 経済志林 = The Hosei University Economic Review (ISSN:00229741)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.3・4, pp.231-275, 2019-03-20

The subject of this paper is to examine the distribution of land ownership in Tokyo City. For this purpose, a database of taxable landowners is made, using land registry data compiled in the late 1910s and early 1930s. Before the Meiji restoration, land ownership was distributed highly unequally in Tokyo because approximately 70% of Edo territory was owned by Daimyos (clan lords). A large part of the total land in Tokyo City was owned by ex-Daimyos and wealthy businessmen such as the Marquis Maeda, the Iwasaki family (the owner of the Mitsubishi financial and industrial conglomerate) or the Mitsui family, even in the late Meiji period. Large land ownership shifted from personal owners to corporate owners with the territorial expansion of Tokyo City. The financial crisis of the late 1920s (Showa Kyoko) also facilitated the shift from personal to corporate ownership due to the decline of the Kazoku (peerage). It should be emphasized that wealthy businessmen transferred their personal financial assets or real estate to the Hozenkaisha (asset preservation companies) that were developed in the mid-1910s. Estimates of the Gini coefficient of land assets owned by households proved that the highly unequal distribution of land remained unchanged in Tokyo City during the late 1910s and early 1930s.

- 著者

- 岡野 憲一 山中 浩敬 九鬼 靖太 谷川 聡

- 出版者

- 日本体育学会

- 雑誌

- 体育学研究 (ISSN:04846710)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, no.1, pp.105-114, 2017

This study examined for the first time the correlation between the spike jump (SPJ), an action specific to volleyball, and other jumps among 202 top-level male volleyball players from domestic leagues (84 from the V. League and 118 from the first division of the Kanto University Volleyball Association). We then categorized the ability of the players during stretch-shortening cycle exercise (SSC) to examine the characteristics of SPJ performance and other positions. The results indicated that, on the one hand, ability in both the counter movement jump (CMJ) and rebound jump (RJ) is required for the SPJ, RJ showing more prominence among elite players. On the other hand, for SSC ability, exercise requiring a longer duration, such as the CMJ, was found to be more critical for the SPJ with a one-step run-up. In terms of different player positions, the results suggested that a middle blocker (MB) with a shorter run-up required a jump that exerts force through longer-duration SSC exercise, whereas a wing spiker (WS) with a full run-up demonstrated more ballistic SSC exercise in his jump. On the basis of these findings, this study has shown the importance of evaluating the characteristics of jump performance according to each player position when designing or choosing the most appropriate physical training exercises for volleyball players.<br>

1 0 0 0 Learning Beyond 2D Images

- 著者

- Winston Hsu

- 出版者

- 人工知能学会

- 雑誌

- 2020年度 人工知能学会全国大会(第34回)

- 巻号頁・発行日

- 2020-04-01

1 0 0 0 OA 小児気管支喘息に対する長期施設入院療法の有効性 : 入院前後の重症度についての検討

- 著者

- 鈴木 五男 三ッ林 隆志 丸木 和子 赤坂 徹 前田 和一 中山 喜弘 浅野 知行 三之宮 愛雄 平井 守

- 出版者

- 一般社団法人 日本アレルギー学会

- 雑誌

- アレルギー (ISSN:00214884)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.7, pp.396-402, 1984-07-30 (Released:2017-02-10)

施設入院療法を長年実施している3施設の協力を得て葉書によるアンケート調査を行い, 喘息児の症状の改善状態と遠隔成績について検討した.対象は気管支喘息児166名(男子116, 女子50), 入院時平均年齢は男子平均7歳9ヵ月, 女子7歳7ヵ月, 平均入院期間は男子23.6ヵ月, 女子24.4ヵ月であった.入院時の重症度は71.7%が重症, 28.3%が中等症であったが, 入院中72.3%が軽症化し, 退院1年後では軽症者が48.4%と減少し, 症状の悪化傾向がみられた.しかし, 退院3年後では81.2%に症状の改善をみた.女子, 年少児に重症化に傾向がみられたが有意差をみなかった.また入院中の症状の改善状況が退院後の経過に関連性を認めた.

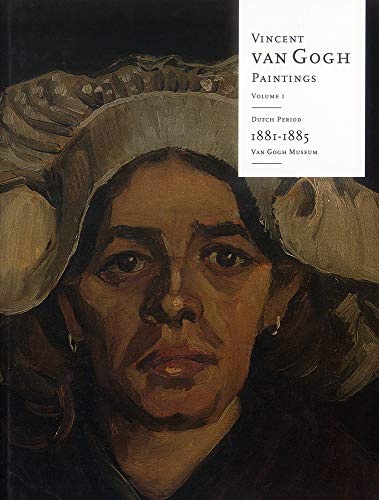

1 0 0 0 Vincent van Gogh : paintings

- 著者

- Louis van Tilborgh [and] Marije Vellekoop

- 出版者

- Lund Humphries

- 巻号頁・発行日

- 1999