1 0 0 0 上海ブギウギ1945 : 服部良一の冒険

- 著者

- 熊谷 高弘

- 出版者

- 東京学芸大学

- 雑誌

- 在外教育施設における指導実践記録

- 巻号頁・発行日

- vol.25, pp.31-34, 2002

- 著者

- 瀧田 透

- 出版者

- 東京学芸大学

- 雑誌

- 在外教育施設における指導実践記録

- 巻号頁・発行日

- vol.33, pp.134-136, 2010-12-24

1 0 0 0 上海便り 上海日本人学校で学ぶ子供たち

- 著者

- 伊予銀行上海駐在員事務所

- 出版者

- いよぎん地域経済研究センタ-

- 雑誌

- IRC調査月報

- 巻号頁・発行日

- no.181, pp.42-44, 2003-07

1 0 0 0 揚子江便り(74)奮闘する上海日本人学校

- 著者

- 古谷 寿之

- 出版者

- 日本貿易振興機構

- 雑誌

- 中国経済 (ISSN:02880121)

- 巻号頁・発行日

- no.467, pp.70-73, 2004-12

1 0 0 0 上海日本人学校浦東校の概要と特色ある教育活動 (第9章 その他)

- 著者

- 宇野 篤史

- 出版者

- 東京学芸大学

- 雑誌

- 在外教育施設における指導実践記録

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.167-170, 2009-10-12

- 著者

- 齊藤 悦代

- 出版者

- 東京学芸大学

- 雑誌

- 在外教育施設における指導実践記録

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.90-93, 2009-10-12

- 著者

- 岡安 明久

- 出版者

- 東京学芸大学

- 雑誌

- 在外教育施設における指導実践記録

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.51-54, 2009-10-12

1 0 0 0 ワールド・ナウ 国際化の波に揺れる上海日本人学校

- 著者

- 信太 謙三

- 出版者

- 時事通信社

- 雑誌

- 世界週報 (ISSN:09110003)

- 巻号頁・発行日

- vol.83, no.37, pp.54-55, 2002-10-01

1 0 0 0 中國街角事情(第46回)上海日本人学校(小学校)事情

- 著者

- 常陽銀行上海駐在員事務所

- 出版者

- 常陽地域研究センター

- 雑誌

- Joyo ARC

- 巻号頁・発行日

- vol.41, no.481, pp.34-37, 2009-11

- 著者

- 安保 尚子

- 出版者

- 日本在外企業協会

- 雑誌

- グローバル経営 (ISSN:13452932)

- 巻号頁・発行日

- no.354, pp.12-15, 2011-12

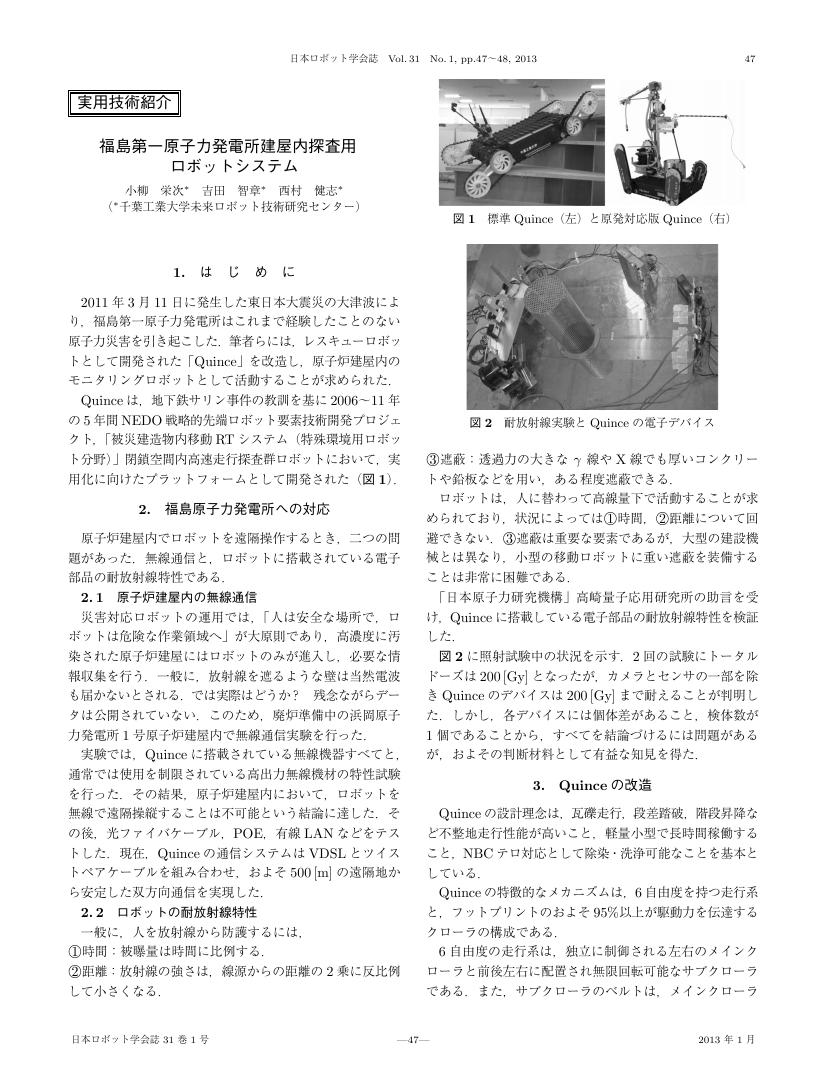

1 0 0 0 OA 福島第一原子力発電所建屋内探査用ロボットシステム

- 著者

- 小柳 栄次 吉田 智章 西村 健志

- 出版者

- 一般社団法人 日本ロボット学会

- 雑誌

- 日本ロボット学会誌 (ISSN:02891824)

- 巻号頁・発行日

- vol.31, no.1, pp.47-48, 2013 (Released:2013-02-17)

- 被引用文献数

- 6 5

1 0 0 0 OA 京都市市街地北部森林のマツ枯れに伴う林相変化

- 著者

- 森下 和路 安藤 信

- 出版者

- 京都大学大学院農学研究科附属演習林

- 雑誌

- 森林研究 (ISSN:13444174)

- 巻号頁・発行日

- vol.74, pp.35-45, 2002-12-10

京都市周辺の都市林では, 1980年代以降に激化したマツ枯れにより, 多くのアカマツが枯死した.京都市市街地北部における近接3地域(宝ヶ池, 神山, 上賀茂)の都市林について, マツ枯れ前後の植生図を比較し, 林相変化を明らかにした.植生図は1982年, 1990年, 1998年撮影の航空写真から作成し, 各林分を優占種によってアカマツ林などの林分タイプに分類した.1982年には, アカマツ林が最も多くみられ, 宝ヶ池及び神山地域で60%以上, 上賀茂地域でも約30%の面積を占めた.しかし, 3地域のアカマツ林の面積は, 1998年にはそれぞれ0.6%, 4.6%, 2.1%にまで減少していた.宝ヶ池及び神山では, マツ枯れ後, 谷地形で落葉広葉樹が順調に林冠層に現れたのに対し, 尾根地形では林冠層を欠く林分が多く出現した.上賀茂では, マツ枯れ後, ヒノキが林冠層に現れた林分と, ヒノキ以外の樹種が優占した林分が存在し, その後それぞれが地形に応じて様々な林相に変化した.以上より, これらの地域におけるマツ枯れ後の林相変化にはいくつかのパターンが存在し, その違いには地形やマツ枯れ以前の林分構造が影響していると考えられる.

1 0 0 0 OA 深泥池湿原に夜間出没するニホンジカCervus nippon

- 著者

- 辻野 亮 鄭 呂尚 松井 淳

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 保全生態学研究 (ISSN:13424327)

- 巻号頁・発行日

- vol.20, no.2, pp.159-166, 2015-11-30 (Released:2017-10-01)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 1

市街地に隣接した深泥池湿原(京都市)にニホンジカCervus nipponが出没して問題になっていることから、深泥池湿原と周辺林のニホンジカの関係を明らかにすることを目的として、深泥池湿原とその周辺林に自動撮影カメラを2014年6月16日から12月17日まで34台設置し(深泥池湿原に4台、深泥池湿原の東に位置する宝ヶ池公園東部に17台、宝ヶ池公園西部に5台、西に位置する本山国有林に3台、京都大学上賀茂試験地に5台)、動物の行動を調査した。のべ2700.2日の調査によって、哺乳類が1485枚11種(55.0頭/100カメラ日)撮影されたことから、都市域に残存しているこれらの森林は、哺乳類の生息地として重要な役割を果たしていると推測された。その一方で、撮影回数の93.2%がニホンジカで占められており、単調な哺乳類相となっていることが示唆された。深泥池湿原での撮影頻度は、日中は0に近く、夜間に高い値を示した。一方、宝ヶ池公園西部と東部では逆の傾向を示した。本山国有林と上賀茂試験地では、昼夜間で撮影頻度はそれほど変わらなかった。以上から、宝ヶ池公園に生息するニホンジカが日没頃の時間帯に深泥池湿原に侵入し、夜間は湿原に滞在して、日の出頃の時間帯に再び宝ヶ池公園の森林に帰ってゆくことが推測された。

1 0 0 0 OA 京都市宝ヶ池公園におけるソヨゴ林の立地環境及び分布との関係

- 著者

- 中家 葵 長島 啓子 田中 和博

- 出版者

- 森林計画学会

- 雑誌

- 森林計画学会誌 (ISSN:09172017)

- 巻号頁・発行日

- vol.48, no.1, pp.1-12, 2014-12-25 (Released:2018-07-07)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1

京都ではマツ枯れ後ソヨゴ林が拡大しているとの報告がある。ナラ枯れ後もマツ枯れ後のような植生が広がるとの指摘もある。しかし,ソヨゴの分布状況や拡大の可能性を研究した例はない。本研究では立地環境(表層地質,地形,堆積様式,斜面傾斜,表層土粒径)をもとにソヨゴ林の現況把握と拡大予測を試みた。京都市宝ヶ池公園(96.25ha)の山林内に立地環境を確認した上で,調査地点53ヶ所を設置し毎木調査(胸高直径,樹高)を行った。ソヨゴの優占する立地環境を把握した結果,地形が凸部,堆積様式が残積土,表層土粒径がシルト質でソヨゴは優占する傾向があり,その面積は13.66ha(対象地の面積の14.1%)であった。また,現在,ナラ枯れ被害樹種が優占し,その下層にソヨゴが多く分布する範囲でソヨゴの拡大を予測した結果,コナラが優占する場合5.95ha(6.2%)または5.72ha(5.9%),アベマキの場合3.92ha(4.1%)または5.08ha(5.3%)と小さかった。ソヨゴが優占する立地環境はコナラやアベマキのそれとは異なるため,ナラ枯れの影響によりソヨゴが拡大する可能性は小さいのではないかと考えられる。

1 0 0 0 ストーカー行為等規制法の解説

1 0 0 0 OA 5.重症肺気腫に対する外科治療

- 著者

- 平塚 昌文 岩崎 昭憲

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.6, pp.1624-1630, 2012 (Released:2013-06-10)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1 1

内科的治療が限界に達した肺気腫に対する外科治療として,Lung Volume Reduction Surgery(LVRS)と肺移植が挙げられる.LVRSは米国での多施設共同試験NETT studyを中心とした報告から,ある程度呼吸機能が温存された上葉優位型の肺気腫がよい適応と考えられている.しかしLVRS後の機能改善は一時的であり,最重症例では術後死亡率も高くなり慎重な適応決定が必要となる.一方,COPDに対する肺移植は1980年代,Cooperらによって導入された.呼吸機能的にはLVRS対象のCOPDより重症例が適応となる.生存延長に関する寄与は少ないもののQOL向上には大きな効力を発揮し,欧米では多くのCOPD症例の肺移植が実施されている.我国では実施は10例程度に止まっているが,臓器移植法改正に伴う脳死ドナー増加で今後は症例数が増加する事が予測される.

1 0 0 0 OA 現代日本におけるスピリチュアリティについての一考察

- 著者

- 上田 弓子

- 出版者

- 明治大学大学院

- 雑誌

- 教養デザイン研究論集 (ISSN:21856966)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.57-76, 2014-02-28