1 0 0 0 中国研究に生きて : 続・過ぎ来し方

1 0 0 0 OA 山根幸夫教授の略歴と業績(山根幸夫教授退職記念)

- 雑誌

- 史論

- 巻号頁・発行日

- vol.43, pp.1-15, 1990

1 0 0 0 OA 玉塵抄

- 出版者

- 写

- 巻号頁・発行日

- 1597

書名は通称による。巻頭には「玉塵」とのみある。帝国図書館で付した題簽は「玉塵抄」。漢籍『韻府群玉』の講釈(仮名抄)。ただし、第七「陽」韻までで全体の約三分の一。講義筆記の体裁で、当時の口語を反映し、内容も豊富で国語学資料として重視されている。書中の記述から講述者は惟高妙安(1480-1567)と考えられる。巻頭に「永禄六〔1563〕亥二月廿五資始」とあるのは講義の開始日とされるが、妙安の没年まで間がないので、本書全体にわたる講義が実際に行われたのではなく、直接執筆したものかとする見解もある。本写本は最終冊後ろ見返しに慶長2年(1597)の奥書があり、多くの分担書写になる。他の伝本に叡山文庫所蔵本(55冊)、東京大学国語研究室所蔵本(残欠本12冊)がある。本写本と叡山文庫本とは内容的にはほぼ同じく、巻7、9、52については、叡山本は本写本を親本とする写本の転写とされる。他の巻についても、共通の親本の存在が推測されている。『韻府群玉』は元の陰時夫撰。20巻。韻によって排列した類書(一種の百科事典)で作詩のための韻書も兼ねる。本書が拠ったのは元の元統2年(1324)刊の増修本の系統(五山版または朝鮮刊本か)である。講述者惟高妙安は室町時代の禅僧。相国寺90世となる。各冊巻頭に「米沢蔵書」「明治八年文部省交付」印がある。米沢藩に伝えられたもので、明治8年に文部省が旧藩校の蔵書を当館の前身東京書籍館の蔵書とするために提出させたうちの一つ。

1 0 0 0 OA 蚊の吸血嗜好性に関する室内選択実験および野外捕集蚊における調査

- 著者

- 横山 紘子 斉藤 康秀 二瓶 直子 澤邉 京子 津田 良夫 小林 睦生

- 出版者

- 日本衛生動物学会

- 雑誌

- 日本衛生動物学会全国大会要旨抄録集 第58回日本衛生動物学会大会

- 巻号頁・発行日

- pp.22, 2006 (Released:2006-06-07)

蚊の吸血嗜好性は疾病媒介能を評価する上で重要な形質である。近年、わが国へのウエストナイル(WN)ウイルスの侵入・定着が危惧される中、PCR法を中心に野外捕集蚊の吸血源動物種が推定されてきているが、実験的に吸血嗜好性を評価する試みは全く行われていない。そこで我々は、わが国においてもWNウイルスを媒介する可能性の高いと思われる、アカイエカ、チカイエカ、ヒトスジシマカの3種類の蚊の吸血嗜好性を、ほ乳類と鳥類の2者選択実験により詳細に検討した。実験は、三連結した30cm立方アクリル製箱の左右それぞれにマウスとウズラを一定時間保定し、中央から放した蚊50頭がどちらに移動するかを観察、吸血蚊からはDNAを抽出し吸血源動物種の同定を行った。その結果、ヒトスジシマカはマウスを、チカイエカはウズラを多く吸血したが、アカイエカでは特定の傾向は見られなかった。次いで、麻布大学構内の動物舎で捕集した吸血蚊の吸血源動物種を、チトクロームbおよび16S領域のPCR産物から得た塩基配列をもとに推定したところ、アカイエカ(89%)とチカイエカ(71%)は鳥類を、ヒトスジシマカ(100%)はほ乳類を吸血していたことが判明した。2者選択実験と野外捕集蚊における吸血源動物種特定の結果を総合すると、ヒトスジシマカとチカイエカでは両結果はほぼ一致し、前者は「ほ乳類」を、後者は「鳥類」を好む傾向にあることが示された。一方、アカイエカでは、野外捕集蚊は鳥類を多く吸血していたが、2者選択実験では繰り返しによってよく吸血される動物種が異なった。アカイエカの吸血嗜好性は柔軟性が高く、環境条件に依存して容易に吸血源を変えることができると考えられる。実験に供した3種を比較すると、WNウイルスのヒトへの媒介種としてはアカイエカがより重要な役割を果たすであろうことが示唆された。

- 著者

- 鶴田 清司

- 出版者

- 日本文学協会

- 雑誌

- 日本文学 (ISSN:03869903)

- 巻号頁・発行日

- vol.44, no.8, pp.43-51, 1995-08-10 (Released:2017-08-01)

今の生徒たちが陥っている問題状況を認識し批評するためには、現代社会や学校制度の歪みや病理をテーマとしつつ、自らが切実な文芸体験(同化・異化)を通して読み深められるような作品を教材化すべきである。作品自体の持つ批評性が、読者の内なる批評力(社会批評・自己批評)を喚起するという仕組みである。こうした観点から、子どもの閉塞した状況を象徴的に描いた「子供のいる駅」を取り上げて教材研究を試みる。

1 0 0 0 OA 運動器疾患におけるトリガーマッピングの紹介

- 出版者

- 標準徒手医学会

- 雑誌

- 標準徒手医学会誌 (ISSN:21887810)

- 巻号頁・発行日

- no.5, pp.11-15, 2018 (Released:2022-04-27)

1 0 0 0 文部省できまった国語の早わかり

- 著者

- 毎日新聞社学生新聞部 編

- 出版者

- 毎日学生出版社

- 巻号頁・発行日

- 1966

1 0 0 0 OA 日本における完新世相対的海面変化とそれに関する問題

- 著者

- 太田 陽子 海津 正倫 松島 義章

- 出版者

- Japan Association for Quaternary Research

- 雑誌

- 第四紀研究 (ISSN:04182642)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.1, pp.31-48, 1990-04-15 (Released:2009-08-21)

- 参考文献数

- 124

- 被引用文献数

- 56 53

This paper reviews studies conducted between 1980 and 1988 on relative sea level changes and coastal evolution during the Holocene in Japan. The Japanese Working Group of IGCP Project 200, on “late Quaternary sea level changes, ” compiled the two-volume “Atlas of Sea Level Records in the late Quarternary in Japan” in 1987, which included materials related to this topic, based on papers published since 1980. The group also compiled the “Middle Holocene Shoreline Map of Japan (1:200, 000), which demonstrated the location of the middle Holocene shoreline with numerous data on height and radiocarbon age representing the sea level of that stage, and with 15 insets, considered to be typical examples of various types of study. Numbers of papers by year in terms of research field and study area are summarized in Figs. 1 and 2. Several review papers on sea level study have been also published in the last several years, in addition to local studies.Relative sea level curves published in the past 10 years are shown in Fig. 3. The curve patterns show noticeable local or regional differences, reflecting tectonic factors with a different amount and character in each area. Some areas characterized by a rather late culmination age of the postglacial transgression contrast with most of the Japanese coast, which has a culmination age of ca. 6, 000 to 6, 500y.B.P. Two minor fluctuations of Holocene sea level which were pointed out by OTA et al. (1982), have been recognized in several areas; a eustatic origin for such fluctuation is most likely, judging by the nearly coincident occurrence of climatic fluctuation revealed by pollen analyses, molluscan assemblage analyses and submarine core data.The following topics are discussed in particular detail in this paper: 1) Progress of excavation on the Holocene lowland and coral reefs, in order to obtain systematic samples for identification of marine limits and samples for analyses of various fossils and for dating. 2) Holocene marine terrace study with special reference to coseismic uplift and volcanic activity. 3) Identification of the former sea level on the rocky coast. Barnacles and tube worms (Pomatoleios kraussii) as sea level indicators are discussed, including problems with accuracy of radiocarbon dating. 4) Problems concerning the recognition and accuracy of former shorelines in the large alluvial plain. 5) The significance of small drowned valleys as a suitable field for the reconstruction of sea level change. 6) Climatic fluctuation during the Holocene, with relation to sea level fluctuation. 7) Increased overseas studies on Holocene sea level change by Japanese scientists.

1 0 0 0 OA 魚類の採血に依る球量値の減少

- 著者

- 田村 修 藤木 哲夫 恵藤 国臣

- 出版者

- 長崎大学水産学部

- 雑誌

- 長崎大学水産学部研究報告 = Bulletin of the Faculty of Fisheries, Nagasaki University (ISSN:05471427)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.72-77, 1962-02-28

We studied on the relation between the amount of extracted blood and the decreasing hematocrit value in specimen of eel (40~65g)and carp(420~650g) (66 and 12 specimen), by the continuous several extractions of 0.5ml each time from the same fish. The decreasing hematocrit values were from 1.3%to 2.5%in eel and from 1.1%to 2.5% in carp in each extraction. The decrease of hematocrit value of all specimen was caused when the total amount of extracted blood came to 1.9, 1.6 and 1.1% (ml/g)in the eel of each body weight (40~65g, 70~95g, 100g<), 0.8% (ml/g) of body weight in the carp. Namely, the reaction of the increase of the evythrocyte counts is presumed to bo unable to occur in such short intervals (2~27 minutes) of the blood-extraction.

好酸球性副鼻腔炎(ECRS)は、喘息を高率に合併する難治性好酸球性気道炎症である。治療抵抗性の鼻ポリープや膠状分泌物(ムチン)の発育・蓄積が問題となり、QOL (生活の質)を著しく低下させている。好酸球性ムチンの正体は好酸球細胞外トラップであるが、その病態との関連性は明らかにされていない。細胞外の病原体を傷害する好中球細胞外トラップの形成メカニズムから好酸球性ムチンの制御へのヒントを得て、好酸球ペルオキシダーゼ(EPX)に着目した。好酸球性ムチン中にEPXに対する自己抗体の存在を証明し、その病態への関与を明らかにすること、さらにEPX抗体を標的にした新しい治療戦略の開発を目指す。

気管支喘息では、白血球の一つである好酸球が関与した気道炎症によって症状が出現する。現在の治療薬の主軸をなす吸入ステロイド薬は優れた抗炎症作用を持つが、いまだにコントロール不十分な重症喘息が2万人以上存在する。気道炎症は免疫系で調節されているが、ストレス等を媒介する自律神経系も免疫系を調節することが示されつつある。我々は、自律神経である副交感神経が分泌するアセチルコリンが直接好酸球を活性化することを見出した。本研究では、神経系によって、好酸球を中心とした炎症がいかに制御されるかを検討し、神経系-免疫系の連関機構を明らかにすることで、自律神経を視野に入れた新たな喘息治療戦略の確立を目指したい。

- 著者

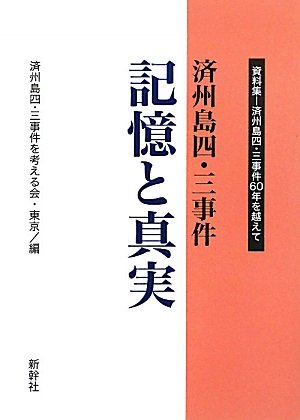

- 済州島四・三事件を考える会・東京編

- 出版者

- 新幹社

- 巻号頁・発行日

- 2010

1 0 0 0 OA 静岡県漁場図解説書

- 出版者

- 静岡県漁業組合取締所

- 巻号頁・発行日

- 1906

- 著者

- 長名 大地

- 雑誌

- 現代の眼 = Newsletter of the National Museum of Modern Art, Tokyo

- 巻号頁・発行日

- no.636, pp.38-44, 2022-03

- 出版者

- 香川大学インターナショナルオフィス

- 雑誌

- 香川大学インターナショナルオフィスジャーナル = Journal of Kagawa University International Office (ISSN:18848745)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, pp.287-298, 2022-03-31

Today, it is the global challenges that play an important role for economic and political work. Especially sustainability has become a widely recognized topic raising global alliances, which develop frameworks such as the Sustainable Development Goals (SDGs) established by the United Nations. When it comes to production and consumption, they emphasize that more sustainable products and services must be designed. In the field of, mostly digital, product development one well‐known approach promoted over the last years is the human‐centered design (HCD) process. In this paper, we aimed at bringing together both, sustainability efforts and human‐centered product development by integrating a specific SDG and related targets into HCD activities. To illustrate our approach, we used a fictive example to demonstrate what kind of practical implications this integration brings to light. The proposed outline shows that on a theoretical level it is possible to follow a specific target through the HCD process and could therefore be a practical asset to all designers' daily work. Further projects with industrial partners will show the practicability for the daily context and potential needs for adapted as well as new methods and process steps. In addition to practical implementation, we identified several research questions for the field of Sustainable Human‐Computer Interaction (SHCI), e.g., concerning the connection between rebound effects and the HCD process.