9 0 0 0 OA フランスにおけるドメスティック・バイオレンス被害者支援

- 著者

- 樫尾 恭代 カシノ Y. Kashio

- 雑誌

- 愛知県立大学大学院国際文化研究科論集

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.59-78, 2010

9 0 0 0 OA 「援助交際」体験者の逸脱キャリア

- 著者

- 仲野 由佳理

- 出版者

- 日本教育社会学会

- 雑誌

- 教育社会学研究 (ISSN:03873145)

- 巻号頁・発行日

- vol.87, pp.5-24, 2010-11-30

- 被引用文献数

- 1

本論文は,逸脱行為の継時的変化を説明したBeckerの「逸脱キャリア」を援用し,未体験者が「援助交際」体験者として変容していくプロセスを「援助交際」体験者へのインタビュー調査によって明らかにすることを目的とする。分析の結果,初回の「援助交際」に対する肯定的な解釈が,行為の継続への動機づけとして作用することがわかった。継続の過程で,「援助交際」をめぐる3つの学習(「援助交際」の技法の学習,技法と成果との関連づけ,個別的な楽しみの発見)が行われ「援助交際」体験者としての適切なふるまいが獲得される。また,「援助交際」に対する個別の「楽しみ」を発見することで,動機をめぐる語りも発展した。学習に際しては,「援助交際」に関する漫画や雑誌,インターネット上の情報など,不特定多数にむけて発信される情報が行為の準拠枠として参照された。ここから,「援助交際」における逸脱キャリアは,"対面的な経験者集団との相互作用の機会"をもたずに常習化するが,インターネットなどを中心とする不特定多数にむけて発信される情報や,情報の発信者に含まれる「援助交際」体験者の存在自体が,(経験者集団に代わる)行為の準拠枠としての影響をもつことがわかった。

9 0 0 0 IR ボードゲームの近現代史

- 著者

- 高橋 浩徳

- 出版者

- 大阪商業大学アミューズメント産業研究所

- 雑誌

- 大阪商業大学アミューズメント産業研究所紀要 (ISSN:18811949)

- 巻号頁・発行日

- no.20, pp.119-181, 2018-06

9 0 0 0 16・7世紀、蝦夷情報とキリシタン

- 著者

- 五野井 隆史

- 出版者

- 聖トマス大学

- 雑誌

- サピエンチア 聖トマス大学論叢 (ISSN:02862204)

- 巻号頁・発行日

- no.48, pp.1-21, 2014-02

9 0 0 0 腸ー骨髄連関を介した免疫系の絶食応答の解明

申請者はこれまで、絶食時にはパイエル板の免疫応答はシャットダウンされ、抗原にまだ暴露されていないナイーブB細胞は骨髄へ移行して再摂食時までリザーブされる事実を見出している。このようなパイエル板の絶食応答は、免疫応答に伴うエネルギーコストを削減する上で重要であるとともに、胚中心細胞の消失による免疫記憶のリセットといった副次的作用をもたらす。本研究では、主に絶食-再摂食モデルを用いて、栄養シグナルによる免疫制御機構や腸管-骨髄連関を担う分子群の同定を試みる。さらに絶食により自己免疫に関わる免疫記憶をリセットすることで、自己免疫疾患における新たな治療法の確立を試みる。

- 著者

- Keiko Ikeda Mitsunori Nishide Kazuko Tsujimoto Sayuri Nagashima Tomomi Kuwahara Takahiko Mitani A. Hajime Koyama

- 出版者

- National Institute of Infectious Diseases

- 雑誌

- Japanese Journal of Infectious Diseases (ISSN:13446304)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.1, pp.8-13, 2020 (Released:2020-01-23)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 4 6

In this study, umesu phenolics were purified from the salt extracts of Japanese apricot (Nanko-mume cultivar of Prunus mume Sieb. et Zucc.). Characterization of umesu phenolics revealed that, when added to the culture media of the infected cells, they inhibited the multiplication of influenza and many other RNA and DNA viruses. In addition to these antiviral activities, the phenolics significantly decreased the plating efficiency of influenza virus, if present in the virus inoculum. More drastic effects were observed in terms of virucidal activity; the infectivity of several strains of influenza viruses decreased less than 0.001 when they were incubated with 4 mg/ml phenolics at 30 ℃ for 5 min. The virucidal activity of phenolics was found to be more remarkable in acidic conditions; however, the activity was not merely a result of the acidity of the phenolics. These results clearly support the antiviral and virucidal activities of the umesu phenolics against influenza viruses and suggest their potential pharmacological usefulness as disinfectants or preventive medicine against superficial infections, such as the respiratory infections.

9 0 0 0 OA 薬剤師と医師の連携による慢性腎臓病患者の薬剤管理

- 著者

- 平田 純生

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.107, no.5, pp.826-833, 2018-05-10 (Released:2019-05-10)

- 参考文献数

- 10

診断し,処方箋を書く医師は,薬物動態・相互作用について必ずしも得意なわけではない.それを補うためには,これからの薬剤師は「調剤し服薬指導をする人」から「薬物適正使用を推進する人」に変わっていく必要がある.それによって,①腎機能低下患者の中毒性副作用の未然防止,②適切な服薬指導による腎機能悪化・心血管合併症の防止,③腎毒性薬物による薬剤性腎障害の防止について,医師との緊密な協力によって成し遂げなければならない.

9 0 0 0 OA デフレーション下での公共事業の事業効果についての実証分析

- 著者

- 藤井 聡 柴山 桂太 中野 剛志

- 出版者

- 人間環境学研究会

- 雑誌

- 人間環境学研究 (ISSN:13485253)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.85-90, 2012 (Released:2013-01-11)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1 1

In this paper, a theoretical hypothesis that public works would have deterrence effects of deflation under the situation that deflation-gap exists was tested empirically. For testing this hypothesis empirically, we used macro-economics data in Japan since 1991 when the huge deflation-gap was brought by the collapse of the babble economy. As a result, we found that 1,000 billions yen's public works increases the GDP deflator by 0.2-0.8 % and increases nominal GDP by about 2,430 billions yen - 4,550 billions yen. This results support the hypothesis that public works would have deterrence effects of deflation under the situation that deflation-gap exists. It was also found that the deflation deterrence effects by the public works was larger than that by the in-crease export.

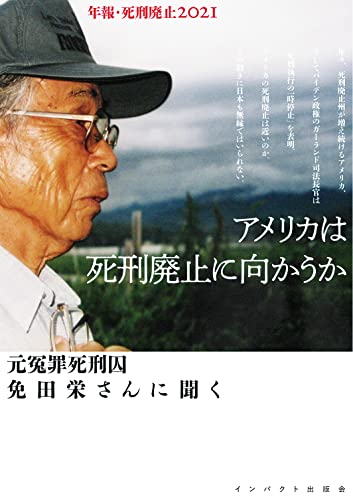

9 0 0 0 アメリカは死刑廃止に向かうか

- 著者

- 年報・死刑廃止編集委員会編

- 出版者

- インパクト出版会

- 巻号頁・発行日

- 2021

9 0 0 0 OA 主要国の年金制度と高齢化への対応

- 著者

- 桐原康栄

- 出版者

- 国立国会図書館

- 雑誌

- 調査と情報 (ISSN:13492098)

- 巻号頁・発行日

- no.1126, 2020-12-17

9 0 0 0 OA NPO法立法過程における参加者の行動

- 著者

- 小島 廣光

- 出版者

- 北海道大学經濟學部

- 雑誌

- 經濟學研究 (ISSN:04516265)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, no.4, pp.1-95, 2002-03

9 0 0 0 OA 小さな国ニュージーランドは、かくも面白い

9 0 0 0 OA 「災害とジェンダー」におけるダイバシティの課題

- 著者

- 岡庭 義行

- 出版者

- 帯広大谷短期大学

- 雑誌

- 帯広大谷短期大学紀要 (ISSN:02867354)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, pp.1-24, 2013-03-31 (Released:2017-06-16)

- 参考文献数

- 65

かつて災害研究へのジェンダー視点の導入において先駆的な役割を果たしたEnarson &Morrow(1998)は,社会学や人類学などの多領域からのアプローチにより「災害とジェンダー」研究という新しいフィールドを開拓した。この研究思潮は,我が国の災害研究とジェンダー研究それぞれに多大な影響をもたらし,その浩瀚な研究の蓄積は,防災復興計画や災害行動などにおけるジェンダーの問題を実証的に明らかにしてきたと考えられている。しかしながら,このような研究の前進に比して防災と災害復興の実践において,現在でも著しくジェンダーの視点が欠落している事例は数多い。 阪神・淡路大震災以降,我が国では自然災害と女性の脆弱性・回復力に関する様々な研究,実践,提言が繰り返され,その後発生した新潟県中越地震の被災経験により,我が国の男女共同参画基本計画には防災の視点が,防災基本計画にはジェンダーの視点が広く組み込まれることとなった。一方で,防災と復興の主体である地方自治体や地域コミュニティにおいてこれらの考えや制度が敷衍・浸透し,計画や情報が共有されているかといえば,一概にそうとは言い切れない。本論は,これらの震災の発生以降発表された「災害とジェンダー」研究を概観しつつ,ジェンダーの視点に立って,防災や復興の計画・制度と現場・実践の間に生じる一致と乖離を抽出しながら,特に災害リスクの低減に有効であると考えられるジェンダーのダイバシティを焦点化することで,その現状と課題について検討と分析を試みるものである。

9 0 0 0 OA 先住民の知的財産と『先住民の知的財産問題』

- 著者

- 伊藤 敦規 Atsunori Ito

- 出版者

- 北海道大学アイヌ・先住民研究センター

- 雑誌

- 世界のなかのアイヌ・アート. 山崎幸治, 伊藤敦規編著.(先住民族アート・プロジェクト報告書)

- 巻号頁・発行日

- pp.137-155, 2012-03

9 0 0 0 OA 性同一性障害における音声外科手術

- 著者

- 児嶋 剛 庄司 和彦 一色 信彦 中村 一博

- 出版者

- 耳鼻咽喉科臨床学会

- 雑誌

- 耳鼻咽喉科臨床 (ISSN:00326313)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, no.1, pp.39-43, 2008-01-01 (Released:2011-10-07)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1 6

We report a case of GID (gender identity disorder) of the female-to-male type, where her vocal pitch was lowered to her satisfaction by Thyroplasty type 3. The distress of GID patients derives from the contradiction between their sexual physical features and gender self-consciousness. As to the levels of distress and the means patients select to resolve the problems they face, individual variations are great. The present patient did not want either transsexual surgery or hormonal treatment, but merely her vocal pitch lowered. Thyroplasty type 3 successfully lowered her vocal pitch as desired without any complication. Surgical details and key points were described.

9 0 0 0 OA 男性の視点からのジェンダー研究の可能性

- 著者

- 伊藤 公雄

- 出版者

- 日本ジェンダー学会

- 雑誌

- 日本ジェンダー研究 (ISSN:18841619)

- 巻号頁・発行日

- vol.1998, no.1, pp.a2-a2, 1998-07-31 (Released:2010-03-17)

9 0 0 0 OA Transbrachial Mechanical Thrombectomy for Acute Ischemic Stroke in Marfan’s Syndrome: A Case Report

- 著者

- Tsuyoshi Shimizu Makoto Sakamoto Hideki Kamitani Masamichi Kurosaki

- 出版者

- The Japanese Society for Neuroendovascular Therapy

- 雑誌

- Journal of Neuroendovascular Therapy (ISSN:18824072)

- 巻号頁・発行日

- pp.cr.2022-0055, (Released:2022-12-22)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1

Objective: Marfan’s syndrome (MFS) is a systemic connective tissue disorder with autosomal dominant inheritance. Cardiovascular complications of MFS such as aortic root or valve disease and aortic aneurysm or dissection are potential cause of access route problems of mechanical thrombectomy (MT) for acute ischemic stroke (AIS). Here, we report a case of a patient with MFS who underwent MT for AIS.Case Presentation: A 58-year-old woman with MFS presented with a sudden onset of consciousness disturbance and right hemiparesis, and was referred to our hospital. After the infusion of tissue plasminogen activator, CTA showed a type III arch in the aortic arch and severe tortuosity of the thoracoabdominal aorta; thus, angiography was performed using the transbrachial approach. Left common carotid angiogram showed complete recanalization of the left middle cerebral artery. On the sixth day, the patient presented a sudden consciousness disturbance and left hemiparesis. MRA showed right internal carotid artery occlusion. MT was performed by the transbrachial approach, and complete recanalization was achieved on the first pass.Conclusion: MT via the transbrachial approach is a treatment option that should be considered, especially in MFS, where the transfemoral approach is difficult due to anatomical problems.

9 0 0 0 OA 憲法学において「自己決定権」をいうことの意昧

- 著者

- 佐藤 幸治

- 出版者

- 日本法哲学会

- 雑誌

- 法哲学年報 (ISSN:03872890)

- 巻号頁・発行日

- vol.1989, pp.76-99, 1990-08-25 (Released:2008-11-17)

- 参考文献数

- 40

9 0 0 0 OA 「虐待」に先立つ問い - 児童虐待と虐待死の差異に基づいて-

- 著者

- 柏木 恭典

- 出版者

- 千葉経済大学

- 雑誌

- 千葉経済大学短期大学部研究紀要 (ISSN:2189034X)

- 巻号頁・発行日

- vol.12, pp.1-11, 2016-03-31

The study aims to find out the historical relationship between child maltreatment and neonaticide. At first I tried to analyze the hermeneutical perspective of historical background of child maltreatment. Secondly I tried to describe the new anonymous support for women and children in need as protection prior to child maltreatment and abuse. It is most important issue for this study to elucidate research results relating to the concept of child maltreatment and the issues of Babyklappe (baby-box) and helping the women in need. The results suggest that the issues of child maltreatment historically not only belong to child protection, but also belong to supporting the women and children in need.