- 著者

- 今野 正規

- 出版者

- 北海道大学大学院法学研究科

- 雑誌

- 北大法学論集 (ISSN:03855953)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.4, pp.1161-1176, 2002

- 著者

- 尾島 茂樹

- 出版者

- 金沢大学法学部 = The Faculty of Law, University of Kanazawa

- 雑誌

- 金沢法学 (ISSN:0451324X)

- 巻号頁・発行日

- vol.40, no.2, pp.155-187, 1998-03

- 著者

- S. O. IFEDILI

- 出版者

- Society of Geomagnetism and Earth, Planetary and Space Sciences

- 雑誌

- Journal of geomagnetism and geoelectricity (ISSN:00221392)

- 巻号頁・発行日

- vol.43, no.4, pp.255-266, 1991 (Released:2010-09-14)

- 参考文献数

- 66

- 被引用文献数

- 4 3

The nature of atmospheric neutrons as well as their contributions to the earth's radiation belts are discussed. Our estimates of the trapped proton fluxes from atmospheric neutrons indicate that GRAND, cosmic ray albedo neutron decay, is the major source of protons (E>30MeV) in the radiation belts for L≤1.8. More trapped proton differential energy measurements at L>1.8 are required in order to test the CRAND theory at L>1.8.The CRAND as well as the solar proton albedo neutron decay (SPAND) source is found too weak to supply the large low energy (≤10MeV) inner zone proton intensities.However, the inner zone proton fluxes from our cross-L diffusion calculations are in reasonable agreement with the observed fluxes at energies ≤30MeV. Diffusion inward from the solar wind appears to be the major source of the low energy inner zone protons.

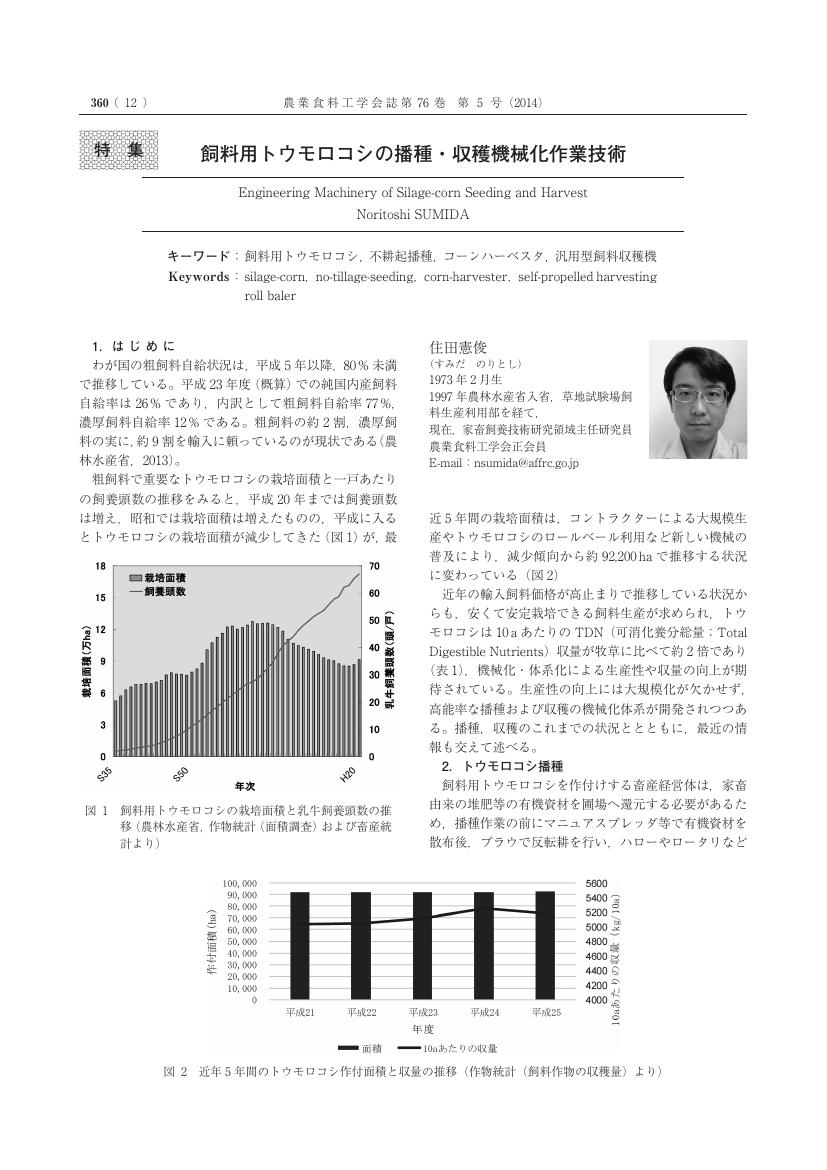

1 0 0 0 OA 飼料用トウモロコシの播種·収穫機械化作業技術

1 0 0 0 OA 高速I/OデバイスにおけるLSM-Tree

- 著者

- 佐藤 克矢 山田 浩史

- 雑誌

- 研究報告データベースシステム(DBS) (ISSN:2188871X)

- 巻号頁・発行日

- vol.2017-DBS-165, no.16, pp.1-6, 2017-09-11

KVS は高性能さやスケーラビリティの確保のしやすさから多くのサービスで利用されている.KVS の構成要素として Log-Structured Merge Tree (LSM-Tree) が広く利用されている.LSM-Tree は write-intensive なワークロードに適しており,近年のアクセスパターンに適しているためである.しかし,既存の LSM-Tree では PCIe SSD ような高速な I/O デバイスを有効に活用することはできない.LSM-Tree では Disk への書き込みはコンパクションをしながら行われるが,その処理の並列性が乏しいため,高速 I/O デバイスの帯域を活用することができないためである.そこで,本論文では PCIe SSD のような高速 I/O デバイスを想定し,LSM-Tree における I/O 帯域利用の高効率化手法を提案する.本論文では,Key の範囲や DB 全体に対してロックを取得せず,関連する各レベルのコンパクションをパイプライン実行する.提案手法を RocksDB (4.10.0) をベースとして実装を行い実験,評価を行った.既存の LSM-Tree を用いた RocksDB と比較し提案手法において約 10% のスループットの向上を達成した.

- 著者

- 小谷 敏

- 出版者

- 大妻女子大学人間生活文化研究所

- 雑誌

- 人間生活文化研究

- 巻号頁・発行日

- vol.2015, no.25, pp.194-211, 2015

<p> アメリカの政治学者,ジョセフ・ナイはソフトパワーを,他の国々に対して強制力を用いることなく,自発的な支持を調達することのできる力と定義している.ソフトパワーとはその国がもつ魅力に他ならない.</p><p> アメリカ人エコノミスト,ダグラス・マックグレイが,2002年に『フォーリンポリシー』誌上に発表した,<i>Japan's Gross National Cool</i> によって,ソフトパワーということばは,日本社会でも知られるようになった.マンガやアニメ,J-pop にテレビドラマ,さらにはファッション,建築,料理といった日本のポピュラー文化は,1990年代以降,世界で熱狂的な支持を受けている.経済が停滞し,日本が「国内総生産」(GDP)を減退させる一方で,日本の国民総クール(GNC)は目覚ましく上昇していった.80年代の日本が経済におけるスーパーパワーであったように,新しい世紀を迎えた時点の日本は,ソフトパワーの面におけるスーパーパワーとなったとマックグレイは言う.</p><p> ソフトパワーとは国際政治学上の概念であった.それをドメスチックな事象に適応することに対してはあるいは違和感を覚える向きもあるかもしれない.しかし,今日の日本の地方自治体は激烈な地域間競争に晒されている.経済のソフト化,サービス化が進み,生産拠点の海外への移転が進む現在,かつてのような工場誘致ではなく,第一次産品の地域ブランド化と観光の振興が,どの地域にとっても重要な課題となってきている.その土地のもつ魅力を誇示しなければ自治体の生き残りが不可能な状況が生じている.日本の地域間競争は,ローカル・ソフトパワーの競争であるといえる.</p><p> 「クールジャパン」の中核をなすものは日本のポピュラー文化であり,とりわけマンガである.地元と縁のアニメやマンガの作品を地域起こしの起爆剤として活用する試みは,全国各地でなされている.そのなかでもっとも目覚ましい成功を収めたのが鳥取県境港市の水木しげるロードである.境港市民と外部の様々な関係者が一体となった努力によって,境港市は妖怪のテーマパークの様相を呈していった.水木しげるロードには現在,年間300万人を超える観光客が訪れている.同ロードはいまや,鳥取砂丘と並ぶ鳥取県を代表する観光地となっている.</p><p> 鳥取県は2012年に「まんが王国とっとり」の建国を宣言.同県出身の3人の著名マンガ家(水木しげる,谷口ジロー,青山剛昌)を前面に押し立てて,国際マンガ博等,様々なイベントを展開している.しかし「まんが王国とっとり」は現在のところ,鳥取県民のなかに十分な理解を得ているとはいえない.</p><p> 鳥取県と同じように著名マンガ家を多数輩出し,「まんが王国・土佐」を標榜する高知県は,マンガを描く文化の長い伝統をもっている.そして20年以上のながきにわたって同県で開かれている「マンガ甲子園」においては,社会批判の視点をもつ一コママンガを描く課題が参加者たちに課せられている.「まんが王国・土佐」は,「反骨」・「自由」を貴ぶ同県の精神風土とマンガ文化の伝統との結びつきを強調している.「マンガ甲子園」は,その課題を通して,「反骨」・「自由」の気概を若者たちに吹き込もうとしているかにみえる.</p><p> 他方,鳥取県には普通の人々がマンガを描く文化の伝統もなければ,高知県のように「反骨」・「自由」ということばであらわされるような明確なアイデンティティもない.三人の偉大なマンガ家は有力なメディアではあるが,遺憾ながら「まんが王国とっとり」にそこに託すべきメッセージが存在しない.それが「まんが王国とっとり」の建国に際して,県民の多くが当惑を示した理由のように思われる.</p>

1 0 0 0 IR 「全体へのパッション」あるいは名前の射程--『彼方への一歩』に至るブランショ

- 著者

- 郷原 佳以

- 出版者

- 関東学院大学[文学部]人文学会

- 雑誌

- 関東学院大学文学部紀要 (ISSN:02861216)

- 巻号頁・発行日

- no.119, pp.1-31, 2010

モーリス・ブランショは1960年前後から断章形式に関心を示すようになった。70年代になると「断片的なもの」への傾斜は決定的となり、後期ブランショを代表する二著『彼方への一歩』(1973)と『災厄のエクリチュール』(1980)はいずれも全編が断章形式で書かれている。50年代末から70年代末にかけて、ブランショのなかで「断片的なもの」が大きな位置を占めるようになったことは明らかである。では、その「断片的なもの」とは何なのか。断章形式への傾斜は40-50年代のブランショの文学論といかなる関係にあるのか。そこにはある種の断絶があるのだろうか。しばしば言われるように、断章形式への移行は全体性の形式たる「書物」からそれに収斂しない「エクリチュール」への移行であり、ブランショの「断片的なもの」は全体性と無縁なのだろうか。しかし、だとすると、『国際雑誌』が「全体へのパッション」を持たなければならないと言われるとき、その「全体」とは何なのか。本稿では、『彼方への一歩』を過去のテクストと照らし合わせて読解することにより、これらの問いに取り組む。そこから導き出されるのは、ブランショの思考の断絶ではなく深化である。

1 0 0 0 Giant paraovarian myxoma

- 著者

- HABEK Dubravko DMITROVIC Branko POPOVIC Zoran KARSA Matija BLAZICVIC Valerija RUPCIC Branko VLAHOVIC Mirna Erman MARJANOVIC Ksenija

- 雑誌

- The Journal of obstetrics and gynaecology research (ISSN:13418076)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.2, pp.212-215, 2006-04-01

- 参考文献数

- 8

1 0 0 0 OA Shadow Cooking: 円滑な調理のための状況に応じた調理ナビゲーション

- 著者

- 佐藤 彩夏 暦本 純一

- 雑誌

- 研究報告ユビキタスコンピューティングシステム(UBI)

- 巻号頁・発行日

- vol.2013-UBI-38, no.8, pp.1-4, 2013-05-09

調理は多くの家庭で行われている活動であるが,レシピを見ながら新たな料理に挑戦するのは簡単なことではない.なぜならば,レシピを見ながら調理をしていると,現在自分がレシピのどこまで終えたのか分からなくなったり,見間違いにより材料の分量を間違えてしまったり,手順を飛ばしてしまったりするからである.さらに,レシピに記述してある用語が分からなかったり,使用するべき道具が分からなかったりなど,レシピには欠けている情報も多い.Shadow Cooking は,ユーザの調理の進捗状況に応じて,キッチンカウンター上に手順ごとにガイドを表示するシステムである.本システムは,主にキッチンカウンター上に設置したデプスカメラとプロジェクターで構成され,ユーザはキッチンカウンター上にある材料や道具に直接投影された指示に従って調理を進めていく.さらに,本システムはデジタルキッチンスケールと連携し,材料の入れるべき分量と現在入れた分量をリアルタイムに表示させることで計量ミスも防止する.

- 著者

- 永野 君子 ナガノ キミコ Kimiko Nagano

- 雑誌

- 帝塚山短期大学紀要. 人文・社会科学編・自然科学編

- 巻号頁・発行日

- no.34, pp.189_a-181_a, 1997-03-01

This paper is to prove how closely bone mineral density, body formation, and nutrient intake are connected with each other. Some important problems like calcium intake at an early age are also to be discussed so that we can get a new perspective regarding nutrition education. I pointed out in my previous report that the group of young women who needed care owing to their low bone density measured by calcaneus accounted for 13%. Our concern about this trend is considerable when our country faces an aged society. In this investigation, I divided the subjects into four groups according to the average of bone mineral density and then went on to the analysis of the data obtained from comparing higher value groups with lower ones from the view points of calcium intake and body formation. I found the results of the analysis was quite satisfying in that : 1. The average bone density value of all the subjects was 2.6±0.18(ΣGS/D), which was almost the same with the national average of 20-year-old women. The groups having lower values (-1 standard deviation) made up 26% of the whole. 2. The average of the subjects' height and weight was slightly higher than the national average. 3. The overall average of BMI was 20.9±2.32,which was within the normal range. The students whose BMI were less than 20 accounted for 30%, with the smallest BMI being 16.5,the largest one 31.2,and CV 11%. As for their slenderness and fatness, the subjects were widely distributed. 4. The students seemed not to take in the required quantity of such nutrition as Energy (kj) and calcium. 5. Configuration ratio of calcium intake by food groups was as follows : milk and milk products comprised 26-32%, vegetables and fruits 20-24%, beans 8-11%. The ratio of taking in beans were lower than the national average. 6. The subjects are lower than the national average in all the items of exercise load added test and physical test except wink-power.

1 0 0 0 平和の失速 : 「大正時代」とシベリア出兵

1 0 0 0 OA 薬物誘発性歯肉増殖症の基礎と臨床

- 著者

- 國松 和司 尾崎 幸生

- 出版者

- 岩手医科大学歯学会

- 雑誌

- 岩手医科大学歯学雑誌 (ISSN:03851311)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, no.1, pp.1-10, 2007-04-25 (Released:2017-03-20)

- 参考文献数

- 60

- 被引用文献数

- 1

1 0 0 0 OA α-リポ酸・イチョウ葉エキス・L-カルニチン含有健康食品の認知機能改善効果

- 著者

- 寺田 尚友 中島 優哉 山崎 功治 花野 貴子 山嶋 哲盛

- 出版者

- 日本補完代替医療学会

- 雑誌

- 日本補完代替医療学会誌 (ISSN:13487922)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.135-143, 2008 (Released:2008-07-09)

- 参考文献数

- 18

- 被引用文献数

- 1

α-リポ酸とイチョウ葉エキス,および L-カルニチンを含有する健康食品の高次脳機能改善効果を検証するため,摂取前後比較試験を実施した.対象は物忘れ症状を有する 50 歳以上 70 歳以下の成人 31 名(男性 14 名,女性 17 名,平均年齢 57.3±5.8 歳)である.被験品の摂取前と 12 週間にわたる摂取後に日本版アーバンス神経心理テストを用いて高次脳機能評価を行なった.その結果,即時記憶(物語記憶),言語能力(絵呼称と意味流暢性),集中力(数字の復唱),および短期記憶(単語・物語・図形)の各領域において,本被験品の摂取により有意な改善効果が認められた.

1 0 0 0 OA Euclid環上の因数分解およびGCDについて : 格子算法の応用

- 著者

- 横山 和弘 竹島 卓

- 出版者

- 日本ソフトウェア科学会

- 雑誌

- コンピュータ ソフトウェア (ISSN:02896540)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.1_42-1_61, 1988-01-14 (Released:2018-11-05)

A. K. Lenstra, H. W. LenstraとL. Lovaszが格子算法を整数環上の1変数多項式の因数分解アルゴリズムに応用し,計算時間がその多項式の次数に対してその次数の多項式オーダーになることを可能にして以来,格子算法が種々の因数分解アルゴリズムに応用されている.本論文では,A. K. Lenstraによる格子算法の基本的性質を抽出し,Euclid付値環上の因数分解およびGCD計算に格子算法が適用できることを示す.また,ある種の条件の下ではEuclid環上の因数分解へも応用が可能であることを示す.

1 0 0 0 OA 近世蹴鞠道飛鳥井家の一年

- 著者

- 渡邉 融 Tohru Watanabe

- 雑誌

- 放送大学研究年報 = Journal of the University of the Air (ISSN:09114505)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, pp.162(77)-143(96), 2000-03-31

目的 蹴鞠道飛鳥井家の元禄・宝永年間の当主雅豊の日記によって当時の蹴鞠道家の年間蹴鞠暦を復元し、近世蹴鞠道家の活動の実態を明らかにしょうとした。そして、重要事項が何であり、それらが如何に遂行されたかを把握しようとした。 結果(一)蹴鞠道で最も重要な年中行事は正月四日の鞠始めと七月七日の七夕鞠であった。これらは蹴鞠道の当主と公家・地下の門弟が参加して行われた。鞠始めは蹴鞠道の年頭の儀式である。七夕鞠は気巧奠の日であり、技の上達を祈願する意味をもっていた。(二)蹴鞠道家で最も頻繁に行われた行事は、京都在住の公家・地下門弟たちの蹴鞠例会であった。これらは、公家・地下の身分別に、地下門弟はさらに上・中・下の三組に分れて、月に一乃至二回の割合で、かなり組織的に行われていた。(三)門弟に免許を授けることは蹴鞠道家にとって重要な仕事であった。蹴鞠免許には冠懸緒の免許と蹴鞠色目の免許との二種類があった。前者に関する記事は年に数件ずつ認められたが、後者に関しては公家門弟向けのものが若干見られただけで、地下門弟のものは殆ど記録されておらず、史料的には不十分であった。

1 0 0 0 OA 久米邦武『東海東山巡幸日記』の史書としての特質

- 著者

- 秋元 信英

- 出版者

- 学校法人國學院大學 國學院短期大学

- 雑誌

- 國學院短期大学紀要 (ISSN:09185275)

- 巻号頁・発行日

- vol.15, pp.35-130, 1997-03-23 (Released:2018-07-19)

1 0 0 0 OA 原発災害復興ジレンマと日本学術会議提言

- 著者

- 山川 充夫

- 出版者

- 日本地域経済学会

- 雑誌

- 地域経済学研究 (ISSN:13462709)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, pp.49-64, 2019 (Released:2020-05-07)

TEPCO Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant accident triggered by the Great East Japan Great Earthquake resulted radioactive contamination over the wide-area mainly in Fukushima Prefecture. Depending on radioactive contamination, the evacuation instructions from central government is issued to people living in 12 municipalities in Fukushima Prefecture Hamadori region, it has been forced to evacuate to about 160,000 people of Fukushima Prefecture, including many voluntary evacuees. Even if residents want to entry into the evacuation direction area, they are prohibited or restricted depending on the level of radioactive contamination. Thereafter, the evacuation direction area has gradually released by radiation decontamination in the living space and natural radiation attenuation. Nevertheless, 23,718 people including mainly Futaba and Okuma residents are not allowed to return to home town, and many voluntary evacuees also have not returned to home town. Based on these circumstances, Fukushima Booklet Committee who is composed of NPO corporations and others publish "Fukushima 10 lessons learned" for the purpose of "to protect people from nuclear accidents" The lessons represent refugee's views on the reasons why many people do not come back to the areas where evacuation instructions have been lifted. Basis of the lessons lies in the promotion policy of evacuees early return to home town by central government, despite the following situation has not be improved; that is, anxiety and fear of radiation exposure still continues; despite a severe nuclear accident, basic energy policies that do not shift to no nuclear power energy; industrial policies that nuclear power plants export are continuing to promote; Fukushima prefecture has issued an interim report that health effects caused by radiation of nuclear accident were not observed due to the prefectural health survey. The conflict between scientists on academic findings concerning low dose exposure to health effects in the Fukushima nuclear power plant accident caused the unreliability from victims and people to science. In response to such a serious question, Science Council of Japan switched from "Science for Science" to "Science in Society" and asks "How academia should face citizens and administrative government". These recommendations were principle of reconstruction, radiation decontamination, low dose radiation health management, disaster area reconstruction, victims' livelihood restoration, employment recovery, energy future selection, treatment and disposal of radioactive waste, and so on. Each stands different position between citizen and scientist, so that it is difficult for them to perfectly match. Nevertheless, because nuclear disaster keeps on cumulative damage for victims, SCJ should be continuing to present the recommendation timely in the today and tomorrow.

1 0 0 0 薬剤師のための医療情報検索テクニック

- 著者

- 青島周一 児島悠史著

- 出版者

- 日経BPマーケティング (発売)

- 巻号頁・発行日

- 2019