1 0 0 0 OA ベースボール・スタジアムと都市環境 : スポーツ地理学

- 著者

- 杉本 尚次 Hisatsugu Sugimoto

- 雑誌

- 人文論究 (ISSN:02866773)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.1, pp.1-19, 1999-05-20

1 0 0 0 OA ZrOCl2・8H2OおよびSi(OC2H5)4からのジルコン系粉末の合成

- 著者

- 管野 善則 鈴木 正

- 出版者

- 公益社団法人 日本材料学会

- 雑誌

- 材料 (ISSN:05145163)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, no.415, pp.378-384, 1988-04-15 (Released:2009-06-03)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1 1

Zircon powders were prepared by means of a sol-gel method from an equimolar mixed solution of Si(OC2H5)4 and ZrOCl2·8H2O dissolved by hot ethanol, and the crystallite growth and phase change in the powders caused by heat treatment were investigated. The formation mechanism and the thermal-decomposition temperature of zircon powders were discussed on the basis of X-ray diffractometry. The results obtained are as follows:(1) The starting temperature of zircon formation in the as-dried powders without grinding treatment was ca. 1500°C and the rate of formation was very slow. On the other hand, the formation of zircon was accelerated by the grinding treatment of the as-dried powders (the starting temperature was ca. 1200°C), and especially the formation reaction was remarkably promoted in the temperature range of 1300-1450°C with the aid of “Hedvall effect” induced by the crystallization of amorphous silica.(2) It was considered that the promotion effect of zircon formation by grinding was attained by the breakdown of siloxane polymers. The formation of zircon took place via the solid-state reaction of tetragonal ZrO2 and SiO2, and silica changed its phase from amorphous (lower temperature) to transition and then to crystal-like (higher temperature) with heat-treatment temperature.(3) It was pointed out that the thermal decomposition temperature of high purity zircon was higher than that reported in literature (1676°C).

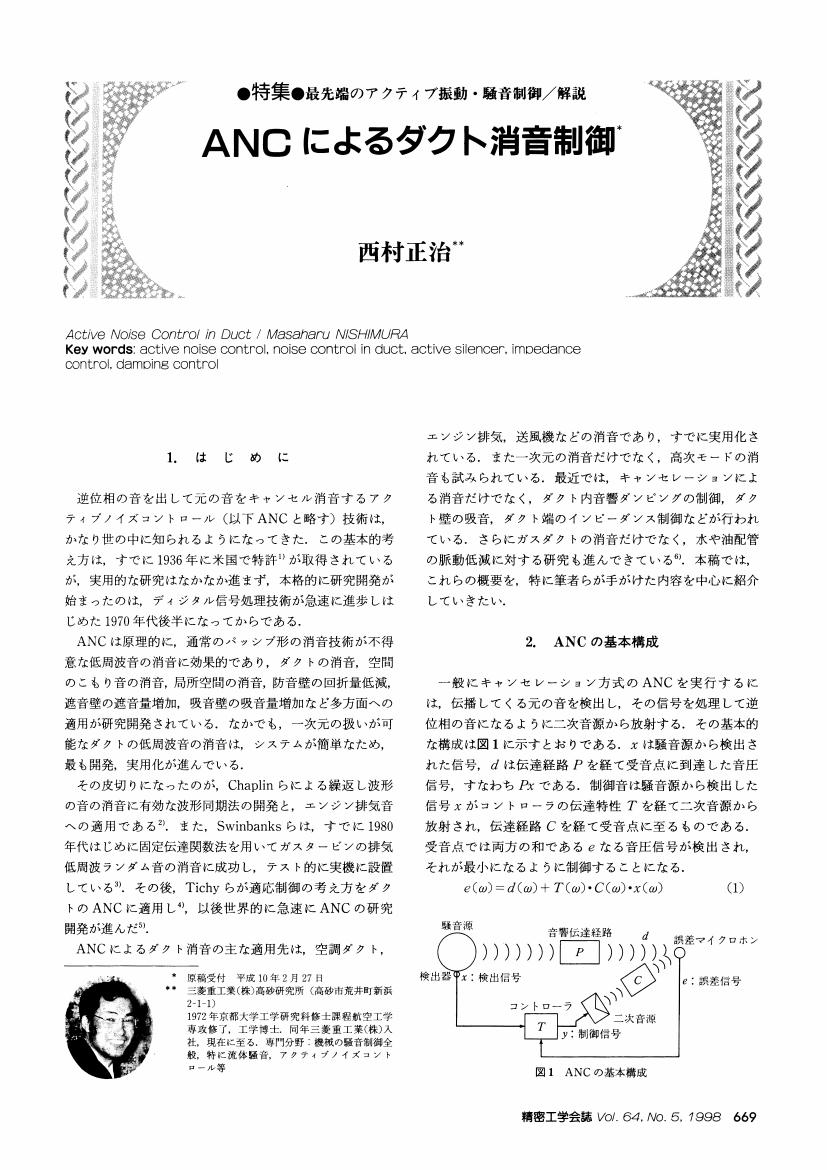

1 0 0 0 OA ANCによるダクト消音制御

- 著者

- 西村 正治

- 出版者

- 公益社団法人 精密工学会

- 雑誌

- 精密工学会誌 (ISSN:09120289)

- 巻号頁・発行日

- vol.64, no.5, pp.669-673, 1998-05-05 (Released:2009-06-30)

- 参考文献数

- 13

1 0 0 0 「在地性」の視点から農山村を考える

<p>食の問題については,残留農薬や食品添加物の問題から,産地や流通経路の不透明さまで含めて,さまざまな問題が続出している。このような状況のなかで,人びとは,自分たちの食べ物について,漠然とした不安を抱いている。その一方で,食べ物を共有する側,すなわち農を営む人びともまた,農業のあり方や自分たちの暮らし方について不安や怒りを感じている。</p><p>本稿では,この漠然とした不安や怒りに焦点をあて,「食と農」がいかなる意味で環境問題であるのかについて,農山村の暮らしのなかから描き出す試みである。その際,注目したのは,農業が,自然と直接的にかかわる営みであるという点である。自然とのかかわりについては,資源管理や農地保全など,さまざまな文脈で語られているが,本稿では時間という変数によってそれを表現する試みである。</p>

1 0 0 0 ジルコンの合成におよぼすフッ化ナトリウムの影響

- 著者

- 井桁 正己 東 慶次郎 塗師 幸夫 日比野 泰三

- 出版者

- The Chemical Society of Japan

- 雑誌

- 日本化學雜誌 (ISSN:03695387)

- 巻号頁・発行日

- vol.92, no.12, pp.1126-1131, 1971

- 被引用文献数

- 4

シリカとジルコニアからのジルコン合成において,フッ化ナトリウムの添加は反応促進効果を示す。この反応促進機構を究明するために,鉱化剤添加時のジルコン合成反応過程を,常温および高温でのX線回折,DTA,赤外吸収スペクトル分析などによって解明し,その結果まずシリカ,ジルコニアおよびフッ化ナトリウムの3組成からなる無定形の中間生成物が認められた。<br> つぎにこの中間生成物の作用機構を解明するために,錠剤法によって,それがシリカおよびジルコニアにおよぼす作用およびジルコンの生成する過程を調べた結果をまとめるとつぎのようになる。<br> まずフッ化ナトリウムとジルコニア,シリカのおのおのの一部が約700°Cで反応して,3組成からなる溶融状態の中間生成物を生成し,それより高温になるにつれてジルコニアとシリカの転移がおき,さらにそれらは溶融状態の中間生成物中に拡散し,それを媒体としてジルコンが生成しはじめる。

1 0 0 0 OA ドライマウスにおける加齢の関与

- 著者

- 山本 健 山近 重生 今村 武浩 木森 久人 塩原 康弘 千代 情路 森戸 光彦 山口 健一 長島 弘征 山田 浩之 斎藤 一郎 中川 洋一

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年歯科医学会

- 雑誌

- 老年歯科医学 (ISSN:09143866)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.2, pp.106-112, 2007-09-30 (Released:2011-02-25)

- 参考文献数

- 23

- 被引用文献数

- 16

ドライマウスにおける加齢の関与を検討するため, 2002年11月から2007年4月までに鶴見大学歯学部附属病院ドライマウス専門外来を受診した2, 269名を対象に, 1.性別と年齢, 2.主訴・受診の動機, 3.全身疾患, 4.常用薬剤, 5.唾液分泌量, 6.ドライマウスの原因の集計を行い, 次のような結果を得た。1) 受診者の男女比は17: 83であり, 男女とも50歳代から受診者数が増加し, 女性では60歳代, 男性では70歳代の受診が最も多かった。2) 65歳未満と比較し, 高齢者では男性の受診率が増加しており, 高齢者での性差の縮小がみられた。3) 口腔乾燥感を主訴とする受診者は44.1%であり, 口腔粘膜の疼痛 (28.7%), 唾液や口腔内の粘稠感 (8.3%), 違和感・異物感 (7.1%), 味覚異常 (3.1%), 口臭 (1.9%) の順に多かった。4) 全身疾患は, 高血圧が30.7%に認められ, 次に脳血管障害を含む精神・神経系疾患 (25.4%) が多かった。5) 非シェーグレン症候群性ドライマウスは92.5%にみられた。6) シェーグレン症候群は, 全調査対象の7.0%であり, そのうち65歳以上の高齢者が53.5%を占めていた。以上のような結果から, ドライマウスの成立機序には加齢に伴う複合的な要因の関与が示唆された。

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1884年08月13日, 1884-08-13

1 0 0 0 IR 近現代の芸術における芸術と科学の「内的な相互作用」について

- 著者

- ガブリエル・デカマス 鈴村 裕輔

- 出版者

- 法政大学国際日本学研究所

- 雑誌

- 国際日本学 : 文部科学省21世紀COEプログラム採択日本発信の国際日本学の構築研究成果報告集 (ISSN:18838596)

- 巻号頁・発行日

- no.12, pp.17-35, 2015-01

In The Two Cultures (1959), C.P Snow argued that the intellectual life of modern societies was split into two cultures: science and the humanities. Yet, is this divide really so sharp? My presentation will examine the ways in which both disciplines, art and science, are not as distant as commonly assumed. I will start from today's impact of science onto the arts by analyzing the specificities and similarities of the post-Fukushima and post-Chernobyl artistic production, and will retrace the intimate link tying the two disciplines together back to the 19th century. This will allow me to demonstrate the "intra-actions" of the two disciplines - which means their "ontological inseparability" to use the concept developed by Karen Barad in Meeting the Universe Halfway (2007). Ultimately, this will also permit me to inquire the "intra-actions" between Japan and other parts of the world, and therefore offer a reflection regarding the question of national identity in Japan.

- 著者

- 山末 英典

- 出版者

- アークメディア

- 雑誌

- 臨床精神医学 = Japanese journal of clinical psychiatry (ISSN:0300032X)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.4, pp.477-484, 2020-04

1 0 0 0 OA ラフカディオ・ハーンと柳宗悦

- 著者

- 大東 俊一

- 出版者

- 英米文化学会

- 雑誌

- 英米文化 (ISSN:09173536)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, pp.95-104, 1998-03-31 (Released:2017-06-20)

Muneyoshi Yanagi, who is the founder of theories on folk handicrafts, respected Lafcadio Hearn as his predecessor. Perhaps Hearn was the first foreigner who had a high opinion of Japanese folk handicrafts. Hearn had a certain influence on Yanagi, but they differ in their attitudes towards folk handicrafts. The aim of this paper is to discuss this difference. Hearn and Yanagi alike have a distaste for mass-produced industrial arts. Yanagi thinks so highly of folk handicrafts that he goes so far as to personify them. He regards the craftsmen a less important element in the production of folk handicrafts, and insists that a long-established tradition is more essential. Hearn, on the other hand, regards every craftsman as a creative being. He argues that this creativity (of every craftsman) springs from a kind of memory called 'organic memory.' This memory, in my opinion, is a syncretism of Buddhist ideas and the theory of evolution by Herbert Spencer.

1 0 0 0 OA ドメイン選択に関する経営戦略理論 : シナノケンシのケース

- 著者

- 井原 久光

- 出版者

- 長野大学

- 雑誌

- 長野大学紀要 = BULLETIN OF NAGANO UNIVERSITY (ISSN:02875438)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.2, pp.9-34, 2003-09-30

本論の目的は3つある。第1に、レビットやエーベルなど、ドメインの基本的な理論をあらためて紹介して整理した上で、ドメイン論の問題点と現実的応用について筆者なりに考察することである。第2には、シナノケンシ株式会社(以下、シナノケンシ)の歴史的な発展の過程を振り返って、繊維→モーター→電子機器とドメインを変えながら成長を続けている同社の事例を紹介することである。第3には、シナノケンシ成功の理由と同社の課題を筆者なりに分析して、戦略的な提案を試みることである。

1 0 0 0 IR 11. 本泉寺と静光寺

- 著者

- 大菅 由華子

- 出版者

- 金沢大学

- 雑誌

- 金沢大学文化人類学研究室調査実習報告書

- 巻号頁・発行日

- no.1993, pp.98-107, 1993-08-01

金沢大学文学部文化人類学研究室

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1893年07月25日, 1893-07-25

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1914年02月28日, 1914-02-28

1 0 0 0 OA 官報

- 著者

- 大蔵省印刷局 [編]

- 出版者

- 日本マイクロ写真

- 巻号頁・発行日

- vol.1904年04月06日, 1904-04-06