2 0 0 0 OA 肝薬物代謝の最近の進歩

- 著者

- 滝川 一

- 出版者

- 一般社団法人 日本肝臓学会

- 雑誌

- 肝臓 (ISSN:04514203)

- 巻号頁・発行日

- vol.42, no.6, pp.277-280, 2001-06-25 (Released:2009-03-31)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 3

2 0 0 0 OA 映画「虫が演じるシェイクスピア ロミオとジュリエット」に関する雑感

- 著者

- 高田 兼太

- 出版者

- 伊丹市昆虫館

- 雑誌

- 伊丹市昆虫館研究報告 (ISSN:21877076)

- 巻号頁・発行日

- vol.1, pp.29-31, 2013-03-31 (Released:2019-11-11)

- 著者

- Charley-Lea POLLARD Ashleigh YOUNAN Aleona SWEGEN Zamira GIBB Christopher G. GRUPEN

- 出版者

- The Society for Reproduction and Development

- 雑誌

- Journal of Reproduction and Development (ISSN:09168818)

- 巻号頁・発行日

- pp.2021-130, (Released:2022-03-28)

- 被引用文献数

- 8

Treatments that elevate NAD+ levels have been found to improve oocyte quality in mice, cattle, and pigs, suggesting that NAD+ is vital during oocyte maturation. This study aimed to examine the influence of different NAD+ biosynthetic pathways on oocyte quality by inhibiting key enzymes. Porcine oocytes from small antral follicles were matured for 44 h in a defined maturation system supplemented with 2-hydroxynicotinic acid (2-HNA, nicotinic acid phosphoribosyltransferase; NAPRT inhibitor), FK866 (nicotinamide phosphoribosyltransferase; NAMPT inhibitor), or gallotannin (nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase; NMNAT inhibitor) and their respective NAD+ pathway modulators (nicotinic acid, nicotinamide, and nicotinamide mononucleotide, respectively). Cumulus expansion was assessed after 22 hr of maturation. At 44 h, maturation rates were determined and mature oocytes were fixed and stained to assess spindle formation. Each enzyme inhibitor reduced oocyte maturation rate and adversely affected spindle formation, indicating that NAD+ is required for meiotic spindle assembly. Furthermore, NAMPT and NMNAT inhibition reduced cumulus expansion, whereas NAPRT inhibition affected chromosomal segregation. Treating oocytes with NAD+ pathway inhibitors in combination with nicotinamide mononucleotide or nicotinic acid improved spindle parameters compared with the inhibitors alone. These results indicate that the salvage pathway plays a vital role in promoting oocyte meiotic progression, while the Preiss-Handler pathway is essential for spindle assembly.

2 0 0 0 OA ナウル島海洋温度差発電実証プラントにおける海生生物の調査研究

- 著者

- 伊藤 文夫 丸茂 隆三 福岡 一平 田村 正之

- 出版者

- 日本海水学会

- 雑誌

- 日本海水学会誌 (ISSN:03694550)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.3, pp.169-185, 1984 (Released:2013-02-19)

- 参考文献数

- 14

今回の調査結果を要約すると以下のとおりである.(1) 海象ナウル近海は, 鉛直的に三つの水塊から形成されている. T-Sダイアグラムの解析から, 100m以浅の赤道表層水 (高温低塩分, 28.7℃, 34.1~34.6‰), 200mを中心とする熱帯高塩分水 (高塩分, 21.8~11.6℃, 35.3‰), 500m以深に太平洋赤道中層水 (低温低塩分, 10℃以下, 35‰以下) が存在することが認められた.(2) 水質ナウル近海では, 赤道表層水 (0~100m) のリン, ケイ素および窒素の各栄養塩は, 植物プランクトンの増殖によって消費され非常に少ない. これに対し, 栄養塩は100mから下層に向かってしだいに増加している. この鉛直分布型は一般庭熱帯海域にみられるものである. 一方, 生物生産と関連する化学的酸素要求量, 濁度, クロロフィル-αおよび植物プランクトンの細胞数はいずれも100m層で極大を現わし, この層で植物現存量が最も大きいことを示していた.(3) プランクトンOTECプランクトン沖合では, 植物プランクトンは多様な種から構成されており, 特定な種が卓越することはなかった. 植物プランクトンの珪藻, 鞭毛藻とモナド, 円石藻では鉛直分布の極大は50~100m層にあり, これは亜表層クロロフィル極大とよく対応していた. 細胞数からみると, ナウル近海は植物プランクトン生産がかなり高いといえる.動物プランクトンは原生動物 (繊毛虫, 放散虫, 有孔虫), 橈脚類, 翼足類および尾虫類などから構成され, これらは200m以浅におもに分布し, 以深ではきわめて少なかった.(4) 付着生物全調査地点から採集された25種の生物のうち, ほとんどが第二次付着生物 (タマキビ類, レイシガイ類, ヒノデカラマツなどの匍匐性動物) であり, 人工構築物に対する汚損において重要な位置を占める第一次付着生物 (藻類, フジツボ, ムカデガイ類などの固着性動物) がきわめて少なかった. とくに, 配管内面についてはシライトゴカイとイソギンチャク類以外に付着生物は認められず, これら2種もプラント機能停止後に着生したものと考えられた.(5) 潮間帯生物採集生物はサンゴ類数種, 甲殻類 (カニ, ヤドカリ類) 23種, 軟体動物 (巻貝, 二枚貝類) 66種, 棘皮動物 (ウニ, ナマコ類) 10種を含む動物群が約100種, 海藻類は6種であった.

2 0 0 0 OA 実利用分野における日本の衛星計画

- 著者

- 山口 弘一

- 出版者

- 公益社団法人 計測自動制御学会

- 雑誌

- 計測と制御 (ISSN:04534662)

- 巻号頁・発行日

- vol.19, no.6, pp.564-570, 1980-06-10 (Released:2009-11-26)

2 0 0 0 OA H-I及びETS-Vの打上げについて 創立記念講演

- 著者

- 下平 勝幸

- 出版者

- 日本信頼性学会

- 雑誌

- 日本信頼性技術協会誌 (ISSN:18846475)

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.4, pp.49-60, 1988 (Released:2010-07-21)

2 0 0 0 OA プライマリ・ケア領域の心身症再考

- 著者

- 西山 順滋

- 出版者

- 一般社団法人 日本心身医学会

- 雑誌

- 心身医学 (ISSN:03850307)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.2, pp.119-124, 2020 (Released:2020-03-01)

- 参考文献数

- 16

プライマリ医療には心身医学的な問題が数多くあり, 心身両面からのケアが必要とされている. プライマリ・ケア領域において心身医学の知識やスキルを活かすことができるが, 残念ながら心身医学が浸透しているとはいえない.総合診療部門に来院される初診患者の25〜35%は専門診療科が定まらない機能的疾患で, 心身症に該当する割合が高い. 従来の診療では対応に難渋されることも多いが, 当科では心身医学的な視点で関わることで, 早期に診断・治療が行われ, 終結に至る症例も少なくない. 「不定愁訴群」 といわれてきたこのような疾患群は, 近年, 医学的に説明困難な身体症状 (medically unexplained symptoms : MUS), 機能性身体症候群 (functional somatic syndromes : FSS) と表現されるようになっている. 本稿ではFSSを中心に心身医学との関連を述べる.

- 著者

- 岡田 宏基 平野 大輔 谷口 敬道

- 出版者

- 一般社団法人 日本作業療法士協会

- 雑誌

- 作業療法 (ISSN:02894920)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.3, pp.292-300, 2020-06-15 (Released:2020-06-15)

- 参考文献数

- 32

本研究の目的は,陰性症状の5つの因子である失快楽症,非社会性,意欲の低下,感情鈍麻,言語の貧困と社会機能との関連を検討することである.分析対象者は当院に入院する長期入院統合失調症者51名であった.従属変数を精神障害者社会生活評価尺度下位項目,独立変数をBrief Negative Symptom Scaleの下位項目とし,Spearmanの順位相関係数および重回帰分析にて分析した.結果,日常生活,労働には意欲の低下,対人関係には非社会性,感情鈍麻が有意に寄与していた.自己認識についてはどの因子とも関連していなかった.陰性症状の中でも意欲の低下,非社会性,感情鈍麻の改善に取り組むことが,退院支援に向けて有用であることが示唆された.

2 0 0 0 OA バイオセーフティとレベル 4 実験室

- 著者

- 山内 一也

- 出版者

- 一般社団法人日本PDA製薬学会

- 雑誌

- 日本PDA学術誌 GMPとバリデーション (ISSN:13444891)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.2, pp.70-75, 2003 (Released:2006-07-14)

2 0 0 0 OA ポーラログラフィーの原理と分析事例

- 著者

- 吉田 康平 市場 計輔

- 出版者

- 一般社団法人 表面技術協会

- 雑誌

- 表面技術 (ISSN:09151869)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, no.9, pp.562, 2012-09-01 (Released:2013-03-27)

- 参考文献数

- 1

2 0 0 0 OA 研究のスポット

- 出版者

- 公益社団法人 日本農芸化学会

- 雑誌

- 化学と生物 (ISSN:0453073X)

- 巻号頁・発行日

- vol.14, no.10, pp.686-694, 1976-10-25 (Released:2009-05-25)

2 0 0 0 OA 自尊感情から考える児童画コンクールが児童に及ぼす影響

- 著者

- 寺元 幸仁

- 出版者

- 美術科教育学会

- 雑誌

- 美術教育学:美術科教育学会誌 (ISSN:0917771X)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, pp.353-363, 2017 (Released:2019-09-03)

- 参考文献数

- 14

児童画コンクールの影響について,先行研究ではプラスとマイナスの両面について論じられている。しかし,教育現場ではプラス面が強調されることが多い。本研究では,近藤卓の論を援用し,子どもの「自尊感情」への影響について考察を行った。入賞等による社会的自尊感情の肥大化と,基本的自尊感情とのバランスの変化により,プラスの影響だけではなく,「落選時の自信喪失」「意欲減退」などのマイナスの影響も考えられることを示した。また,近藤が自尊感情の測定尺度として開発した「SOBA-SET」を用いて,実際に子どもの自尊感情を測定し,家庭環境などを含めた細かい考察を行った。外的な承認であっても社会的自尊感情を膨らませない場合や,優越感によって人間関係にマイナスの影響を及ぼす可能性について述べた。取り巻く環境によって影響は様々であり,児童画コンクールの影響についてとらえ直す必要がある事を示した。

- 著者

- 竹内 章

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能 (ISSN:21882266)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.4, pp.443-448, 2012-07-01 (Released:2020-09-29)

2 0 0 0 OA 座席による学生の勉学意欲の違いの調査研究

- 著者

- 下鶴 幸宏 中野 正博

- 出版者

- バイオメディカル・ファジィ・システム学会

- 雑誌

- バイオメディカル・ファジィ・システム学会誌 (ISSN:13451537)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, no.2, pp.149-158, 2008-10-05 (Released:2017-09-04)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 1

講義を行っている教員方は後方の座席にいる人ほど「集中力がない」、「やる気が感じられない」と言われることをよく耳にする。一般的に前方の座席の学生は学習意欲が高く、後方の座席の学生は学習意欲が低いと言えるのであろうか.そこで、勉学意識と座席の位置には何らか因果関係があるのかを確かめるために質問紙調査を行い、統計学的に調査し、数量的に比較した.その結果、座席が前方の学生は、座席が後方の学生よりも学習意欲が高く、講義中も講義に関係した私語が多く、講義にも関心を持って取り組んでいる学生が多い.しかし、学習意欲が高いものの、講義のために予習や復習をするといった事前学習を行う学生が少なく、講義に取り組む姿勢があまりできていない.一方、座席が後方の学生は、講義には上の空の学生が多く、講義時間を退屈に感じたり、講義時間を過ぎて講義室に入室してきたり、教員に対して厳しい評価を行っている学生が多いことかわかった.また、現在着いている座席の位置は、学生自らが希望している座席であり、入学してからは座席が固定されていて、講義の度に座席移動は行っていないことがわかった.

2 0 0 0 OA 福島原発事故10年,テレビは何を伝えたか ドキュメンタリー番組を中心とした内容分析

- 著者

- 七沢 潔

- 出版者

- NHK放送文化研究所

- 雑誌

- 放送研究と調査 (ISSN:02880008)

- 巻号頁・発行日

- vol.71, no.11, pp.28-53, 2021 (Released:2021-11-20)

福島第一原発の事故から10年がたった今年、NHKと民放各局が放送した関連のドキュメンタリー番組40本を視聴し、6つに分類して内容分析した。「事故処理」では「廃炉」の期限が見えないこと、「除染」の費用の膨張とその原因が明かされた。また放射線による被ばくの影響など「健康被害」が見えにくくなる中で、「震災関連死」に際して遺族が提出する「死亡経緯書」を拠り所に被災の影響による死を見つめる番組があった。「復興」については避難指示が解除された町の人間模様を多様な目線から見つめる番組が多く、「戻った人」と「戻らない人」の対話も試みられた。「子どもたちの心」を追う中では、これまで言葉にできなかった思いを言葉にする試行がなされた。また制作者が自ら登場して故郷を訪ねたり、自身が10年前被災した頃の思いを伝える番組もあり、事故の「風化」につながる「他人事」化を乗り越えようと、「自分事」としての語りが試みられていた。その一方で避難指示区域外からの「自主避難者」の厳しい状況を伝える番組や、メディアも含めて事故の教訓が生かされているか否かを検証する番組は少なく、テレビ報道のバランスの偏りも感じられた。

2 0 0 0 OA 皮膚機能を高める食品素材の研究とその実用化

- 著者

- 森藤 雅史 伊藤 恭子 市川 聡美 大庭 知慧 北出 晶美

- 出版者

- Japan Society of Nutrition and Food Science

- 雑誌

- 日本栄養・食糧学会誌 (ISSN:02873516)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.1, pp.19-22, 2022 (Released:2022-02-23)

- 参考文献数

- 12

皮膚は, 水分の喪失を防ぐ, 微生物や物理化学的な刺激から生体を守るなど, 生命を維持するためになくてはならない様々な機能をもっている。それゆえ, 常に皮膚機能を高めておくことが必要であり, その方法として日々の食生活の改善や機能性を有する食品素材の継続的な摂取が効果的である。我々は, 様々な食品素材の中から, 「SC-2乳酸菌」「コラーゲンペプチド」「スフィンゴミエリン」の3成分に着目し, 吸収動態, 有効性評価, メカニズム解析をすすめた。また, これら3成分を配合した新たな食品を開発した。臨床試験において, 3成分を配合した被験食品を摂取することにより, 対照食品を摂取したときと比べ, 紫外線刺激から肌を保護するのを助けること, 肌の潤いを保ち, 肌の乾燥を緩和することが示された。本技術により, 食べることによって人において皮膚機能を高めることが可能となり, 人々の健康の維持・増進に貢献できると考える。

2 0 0 0 OA 主体的生のサポートとしてのスピリチュアルケア

- 著者

- 小西 達也

- 出版者

- 日本医学哲学・倫理学会

- 雑誌

- 医学哲学 医学倫理 (ISSN:02896427)

- 巻号頁・発行日

- vol.30, pp.11-19, 2012-09-30 (Released:2018-02-01)

In this article, I define spiritual care as the "support of the careseeker's subjective/spiritual life." Spiritual care is provided for people in spiritual crises, where their existing foundational/core beliefs are dysfunctional in their situation. Such people are required to let go of their existing dysfunctional foundational/ core beliefs, and to continue their subjective lives without their foundational/core beliefs until new ones have been developed. The spiritual care should support the careseekers in such process. In this article,"the provision of 'Ba'(space/opportunity) for the careseekers' belief-free inner-exploration/self-expression" is proposed as a definition of the spiritual care. This definition can be described also as "the support of the careseekers' subjective/spiritual lives." This definition coincides with the spiritual care that the author has actually provided in his clinical practice, which means that this definition works in the actual clinical setting. Further, it is also shown that the Clinical Pastoral Education program mainly provided in the United States, which is considered to invite their students to be free from their own beliefs by becoming conscious of their beliefs, is effective as training for the ones to provide such spiritual care. Lastly, it is expounded that the proposed definition has affinity with some of the existing definitions of spiritual care widely known by people in the Japanese medical clinical setting.

2 0 0 0 OA 日本刀

- 著者

- 岡 宗雄

- 出版者

- 公益社団法人 日本顕微鏡学会

- 雑誌

- 電子顕微鏡 (ISSN:04170326)

- 巻号頁・発行日

- vol.13, no.2, pp.99-105, 1979-01-15 (Released:2009-06-12)

- 参考文献数

- 9

2 0 0 0 OA 超々ジュラルミン開発の伝統を受け継いで—超塑性材料の組織制御から学んだこと—

- 著者

- 吉田 英雄

- 出版者

- 一般社団法人 軽金属学会

- 雑誌

- 軽金属 (ISSN:04515994)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.8, pp.345-355, 2015-08-30 (Released:2015-11-30)

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 2

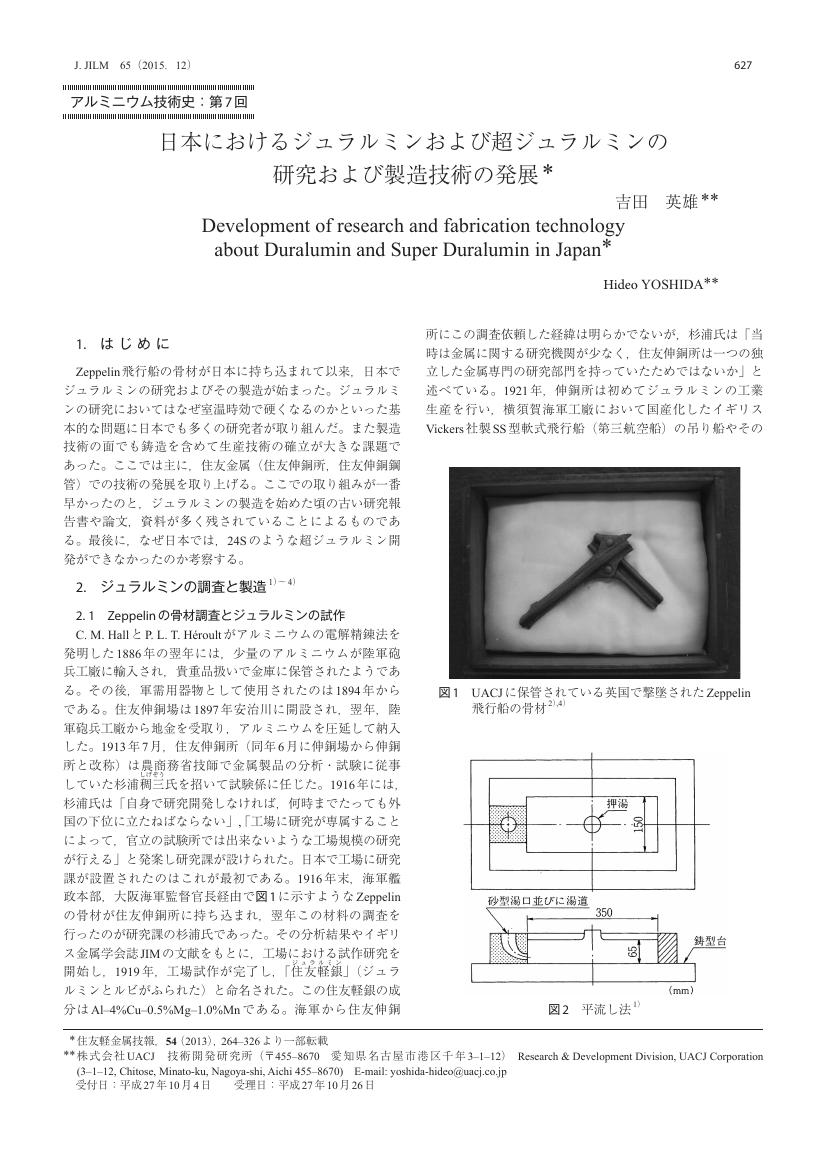

2 0 0 0 OA 日本におけるジュラルミンおよび超ジュラルミンの研究および製造技術の発展

- 著者

- 吉田 英雄

- 出版者

- 一般社団法人 軽金属学会

- 雑誌

- 軽金属 (ISSN:04515994)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.12, pp.627-637, 2015-12-30 (Released:2021-10-15)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 2 1