2 0 0 0 OA [会沢正志斎書簡]

- 著者

- [会沢正志斎] [著]

- 巻号頁・発行日

- vol.[105], 1800

2 0 0 0 OA 法の構造と計量分析

- 著者

- 飯田 高

- 出版者

- 国立大学法人 東京大学社会科学研究所

- 雑誌

- 社会科学研究 (ISSN:03873307)

- 巻号頁・発行日

- vol.72, no.2, pp.3-25, 2021-03-31 (Released:2021-05-13)

2 0 0 0 OA [会沢正志斎書簡]

- 著者

- [会沢正志斎] [著]

- 巻号頁・発行日

- vol.[100], 1800

2 0 0 0 OA カナダ・イヌイットの食物分配に関する文化人類学的研究 -先住民社会の変容と再生産-

- 著者

- 岸上 伸啓 キシガミ ノブヒロ Nobuhiro KISHIGAMI

- 出版者

- 総合研究大学院大学

- 巻号頁・発行日

- 2006-03-24

本論文はカナダ極北地域に住む先住民イヌイットの食物分配に関する文化人類学的研究である。本研究の目的は、1980年代から2001年頃までを対象としてケベック州極北部ヌナヴィク地域のアクリヴィク村においてイヌイットがいかなる理由で、どのように食物を分配し、それがどのような社会的な効果や機能を生み出しているかに関して、社会変化や社会関係と関連づけながら記述し、分析することである。その上で、変化しつつあるイヌイット社会において食物分配の実践が果たしてきた役割について考察する。 本論文は6章からなる。第1章では、本論文の目的を述べた後、論文全体の概要について述べる。第2章では、食物分配とは何かを定義した後、イヌイットをはじめとする狩猟採集民社会における食物分配に関する研究を、社会・人類学的研究と生態学的研究(生態人類学と進化生態学)に大別して整理をする。その上で、本論文で取り扱う問題を設定し、この研究の学術的な意義や仮説について述べる。本研究の仮説はイヌイット社会の経済的変化が急激に進む中で、食物分配の実践を通してイヌイットの社会関係が再生産されてきたというものである。そして本章の最後では、現地調査について概略する。 第3章は、本論文の調査対象地であるカナダ・ヌナヴィク地域ケープ・スミス島周辺の自然環境と歴史について記述する。ここでは、現在のイヌイット社会が世界システムや国家の中に包摂され、その一部として存在していることを強調する。 第4章では、1980年代から2000年にかけてのアクリヴィク村の経済構造を貨幣経済と生業経済の点から概略した後に、アクリヴィク村の家族・親族、世帯、キャンプ集団、村落構造、婚姻制度、養子縁組制度、同名者関係、助産人関係、友人関係について記述する。 第5章では、アクリヴィク村において観察された食物分配の全体像を提示した後、ハンター間の獲物の分配、ハンターから村人への獲物や食物の分配、村人間での食物分配、村における食事を通しての食物分配、キャンプ地における食物分配、村全体での共食会、村外との食物分配、そのほかの食物分配や交換、そしてケベック州ヌナヴィク地域で1980年代半ばに創設されたハンター・サポート・プログラムとそれを利用した村全体での食物分配の諸事例を紹介する。そのうえで、これらの食物分配の特徴、その時間的な変化と連続性について述べる。 第6章では、現在のイヌイット社会の食物分配の特徴や内容を、本論文で提起した食物分配の新たな類型に基づきながら検討する。また、アクリヴィク村の事例を用いて、狩猟採集民社会の食物分配の研究から引き出されてきたいくつかの仮説を検討することにより、現代のイヌイットの食物分配の特徴を指摘する。さらに、イヌイットが食物分配の実践を通していかに拡大家族関係や同名者関係などの社会関係を再生産してきたことを検討する。そのうえで、本研究から引き出された結論を要約する。 本論文の結論は、以下の通りである。 (1)アクリヴィク村の食物分配には、基本形として「分与」、「交換」、「再分配」が存在している。さらにハンター・サポート・プログラムによる分配や村全体での共食は、ボランニーの「再分配」の形態である。アクリヴィク村の事例に基づくと、イヌイットの食物分配の中心は、「交換」ではなく、「分与」や「再分配」である。 (2)アクリヴイク村の事例では、「狩猟採集民の分配は分与である」とするバード=デイヴイッドの説(Bird・David1990)や「狩猟採集民の食物分配は再分配である」とするウッドバーンの説(Woodburn1998)をある程度支持している。食物分配を食物の「交換」として理解し、食物分配の形態と社会的な距離との関係をモデル化したサーリンズのモデル(Sablins1965)に関しては、全体的な傾向としてアクリヴィク村の事例はモデルを支持するものの、大型動物の肉の分配(分与)や老人・寡婦・病人への食物分配(分与)は親族関係の有無に関係なく実践されているため、モデルの反例となる事例が存在している。 (3)アクリヴィク村の事例に基づくと、イヌイットの現在の食物分配の機能には、1)カントリー・フードを入手する手投としての機能、2)世帯間での食物の平準化機能、3)食物分配には既存の社会関係を確認し、維持する機能や、食物分配を意図的にしないことによって既存の社会関係を壊す機能、4)ハンターが分与の実践によってコミュニイティー内から社会的な名声や敬意を獲得する手段としての機能、5)文化的な価値観を実現させるという精神的な満足機能、6)コミュニティー意識やエスニック・アイデンティティーの生成・維持機能などがある。このように現在のアクリヴィク村の食物分配は複数の機能を持ち合わせた実践である。特に、食物分配は、食料を必要とする人にとって有利に働く実践である。 (4)アクリヴィク村のイヌイットの食物分配の大半は、親族関係や同名者関係など社会関係に沿った実践であるが、共労、場の共有(コミュニティーの成員であること)、弱者(もたざる者)であること、政治協定による′公認条件など社会関係以外の要因に基づく食物分配が存在する。そして食物分配の実践は、拡大家族関係など社会関係やコミュニイティー意識を確認させ、再生産させる。 (5)地域的にも、時間的にも極北地域のユピート・イヌイット社会における食物分配の形態や機能には差異が見られる。ヌナヴイク地域のアクリヴィク村の事例は、政治協定によって制度化された食物分配を実践している点ではユニークであるが、大半の食物分配が拡大家族関係に沿って実践されている点や「分与」や「再分配」の形態が主流である点では、ほかの地域の事例と共通点が認められる。 (6)食物分配は社会関係や世界観と深く相互に結びついているため、食物分配の衰退は拡大家族関係や世界観の変化などを生み出す原因のひとつになると考える。アクリヴィク村の事例のように新たな食物分配が制度化されたとしても、村人の狩猟・漁労活動が低下すれば、それに連動しながら食物分配の頻度が低下し、分配の範囲が狭まる可能性がある。 (7)現在のヌナヴィク地域のイヌイットは、国家や貨幣経済(世界経済システム)の中に取り込まれているが、カナダ政府やケベック州政府との政治交渉と協定を通して新たな社会を構築してきた。本論文ではその一例として、ヌナヴィク地域のイヌイットは、政治交渉を通して国家や州政府とうまく折り合いをつけ、国家や州政府が提供する制度や資金を利用しつつ、食物分配を実践し続けることによって、彼らの生活を組織する上で核となる社会関係を再生産させてきたことを例証した。カナダの先住民イヌイットの社会は、「国家に抗する社会」や「国家に抗せなかった社会」ではなく、「国家を受け入れ、利用した社会」である。

2 0 0 0 OA [会沢正志斎書簡]

- 著者

- [会沢正志斎] [著]

- 巻号頁・発行日

- vol.[88], 1800

2 0 0 0 娼婦 : 海外流浪記

2 0 0 0 人身売買 : 海外出稼ぎ女

- 著者

- 綿貫 豊

- 出版者

- 一般社団法人 日本生態学会

- 雑誌

- 日本生態学会誌 (ISSN:00215007)

- 巻号頁・発行日

- vol.60, no.1, pp.1-11, 2010-03-31 (Released:2017-04-20)

- 参考文献数

- 59

- 被引用文献数

- 1

気候変化は生物にフェノロジーの変化をもたらし、餌生物と捕食者などの出現の時期がずれること(ミスマッチ)をとおして生物群集に影響を与える。そのため、ミスマッチがおきる条件を理解することはますます重要になってきており、その検証や生態系への影響を知るには、野外における長期研究が不可欠である。この論文では、ミスマッチが生じる原理と陸上生態系と海洋生態系における例をレビューし、ミスマッチがおきる条件について検討した。陸上生態系では、温暖化により森林性鳥類、昆虫や植物のフェノロジーが近年早まっているが、早期化の程度は異なる。異なる物理要因(日長や温度など)がそれぞれに影響するか、ひとつの物理要因が異なる程度にこれらそれぞれの機能グループに影響するため、これらの間にミスマッチが起きている。海鳥の繁殖時期は必ずしも早期化していないが、海氷や海水温などの年変化の影響を受け、海鳥の餌要求が最大になる時期と餌生物の入手可能時期の間にミスマッチが起きることがある。北海道天売島に繁殖するウトウCerorhinca monocerataの餌として重要なのはカタクチイワシEngraulis japonicusである。その長斯研究によって、北半球における異なる気圧分布が、ウトウの産卵時期を決める春の気温とカタクチイワシが入手可能になる時期を決める対馬暖流勢力に影響するため、年によってはウトウの繁殖時期と餌が利用可能になる時期にミスマッチが起こることがわかった。このように、地域気候に影響する大スケールでの気圧分布や海流の変化が、直接また海洋生態系の変化を通じて海鳥の繁殖成績に影響する。しかしながら、いくつかの地域におけるウトウの研究から、そのメカニズムは地域によって異なることもわかった。また、恒温動物である海鳥の活動は環境温度の影響を直接受けることはなく、海鳥が、年ごとに、餌の利用可能性が高くなる時期に繁殖のタイミングをあわせている可能性も指摘されている。そのため、気候変化が海鳥にあたえるインパクトを明らかにするには、地球規模での気候変化が地域の海洋システムと海洋生態系に与える影響を調べるとともに、彼らが繁殖時期を調節する能力とそれを制限する要因を明らかにする必要がある。

2 0 0 0 OA [会沢正志斎書簡]

- 著者

- [会沢正志斎] [著]

- 巻号頁・発行日

- vol.[85], 1800

2 0 0 0 OA 回転子に界磁巻線を備えたハイブリッド界磁モータの基礎検討

- 著者

- 仲沢 龍翔 竹本 真紹 小笠原 悟司 折川 幸司

- 出版者

- The Japan Society of Applied Electromagnetics and Mechanics

- 雑誌

- 日本AEM学会誌 (ISSN:09194452)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.3, pp.206-212, 2020 (Released:2021-02-04)

- 参考文献数

- 10

- 被引用文献数

- 1

This paper presents design studies on a hybrid excitation motor (HEM) with a field winding on a rotor. This HEM has a reverse saliency, and in addition to using reluctance torque, it aims to reduce the cost of the inverter by improving the power factor and to eliminate the cost caused by the field winding power supply and slip ring. Using the IPMSM installed in the 3rd generation PRIUS as a comparison target, the efficiency in each operating region was compared by two-dimensional finite element analysis.

2 0 0 0 OA [会沢正志斎書簡]

- 著者

- [会沢正志斎] [著]

- 巻号頁・発行日

- vol.[84], 1800

2 0 0 0 OA 『直談因縁集』と狂言 ─「磁石」の場合─

- 著者

- 岩崎 雅彦

- 出版者

- 中世文学会

- 雑誌

- 中世文学 (ISSN:05782376)

- 巻号頁・発行日

- vol.63, pp.108-117, 2018 (Released:2019-06-10)

2 0 0 0 OA NIRSを用いた前頭前野脳賦活計測に基づくLED文字盤照明に対する疲労評価

- 著者

- 西川 友弘 綿貫 啓一 楓 和憲 村松 慶一 増子 直也

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)

- 巻号頁・発行日

- vol.86, no.890, pp.20-00034, 2020 (Released:2020-10-25)

- 参考文献数

- 46

This study aims to examine the benefit of visual fatigue evaluation based on prefrontal cortex (PFC) measurement by near infrared spectroscopy (NIRS), and to evaluate fatigue on various colored LED backlit text. In our method, eight adult participants read a LED backlit text 10 minutes in a dark room. Before and after task, subjective fatigue questionnaire “Jikaku-sho shirabe”, subjective visual fatigue questionnaire (SVF), and the critical flicker-fusion frequency (CFF) were measured. The time-course of oxy-Hb in the PFC was measured using a 22-channel NIRS. Heart rate variability (HRV) was measured to access an autonomic nervous system balance. Six types of white LEDs were used for backlighting: general white as a control (W), high color-rendering white (WH), bluish white (WB), reddish white (WR), greenish white (WG), and yellowish white (WY). In our results, correlation analysis suggested that the development of central fatigue is related to deactivated condition in the mPFC, and the development of subjective visual fatigue is related to deactivated condition in the LPFC. In comparison between LED treatments, in WH condition, high subjective central fatigue, CFF decay and LF/HF were revealed, and the PFC inactivated. In WG condition, low subjective central fatigue and CFF decay revealed. Our findings suggested that participants get tired on high color-rendering white LED backlit text, and were less tired in greenish white LED backlit text. Also, NIRS provides benefits in the evaluation of visual fatigue.

2 0 0 0 OA 中国における海洋葬の実施状況とその特徴―日中両国比較の視点から―

- 著者

- 于 晶

- 出版者

- 東北大学国際文化学会

- 雑誌

- 国際文化研究 = Journal of International Cultural Studies (ISSN:13410709)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, pp.177-191, 2017-03-31

2 0 0 0 OA [会沢正志斎書簡]

- 著者

- [会沢正志斎] [著]

- 巻号頁・発行日

- vol.[74], 1800

2 0 0 0 OA [会沢正志斎書簡]

- 著者

- [会沢正志斎] [著]

- 巻号頁・発行日

- vol.[72], 1800

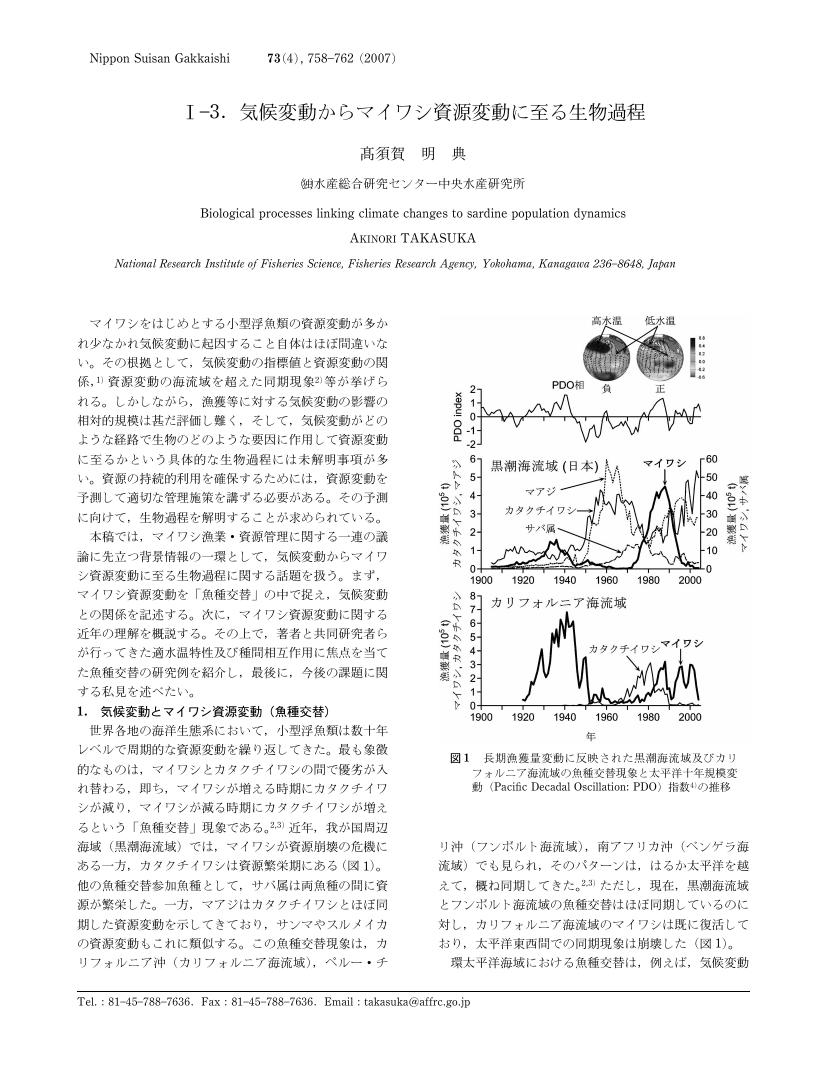

2 0 0 0 OA I-3.気候変動からマイワシ資源変動に至る生物過程

- 著者

- 高須賀 明典

- 出版者

- 公益社団法人 日本水産学会

- 雑誌

- 日本水産学会誌 (ISSN:00215392)

- 巻号頁・発行日

- vol.73, no.4, pp.758-762, 2007 (Released:2007-08-08)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

- 著者

- TAKAHIDE KUROSAWA

- 出版者

- The Japanese Society for Plant Systematics

- 雑誌

- Acta Phytotaxonomica et Geobotanica (ISSN:13467565)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.1, pp.11-33, 2001-07-30 (Released:2017-03-23)

- 参考文献数

- 45

Keys, descriptions, taxonomical notes, and distribution maps are presented for the Japanese Phyllanthus which consists of 12 species belonging to four subgenera (Kirganelia, Eriococcus, Phyllanthus, Isocladus). A new subspecies, P. oligospermus Hayata subsp. donanensis T. Kuros., is described from Yonaguni Island in the Ryukyus. Two tropical or subtropical herbs, P. embergeri Haic. & Rossign. and P. urinaria L. subsp. nudicarpus Rossign. & Haic., are newly reported from Japan. The name, P. lepidocarpus Siebold & Zucc. (1845), is prior to P. hookeri Mull. Arg. (1863).

2 0 0 0 建築

- 著者

- 中外出版株式会社 [編]

- 出版者

- 中外出版

- 巻号頁・発行日

- no.119, 1970-08