2 0 0 0 紀元二千六百年奉祝交響曲イ長調 : Symphony,A

- 著者

- イルデブランド・ピツエツティ 作曲

- 出版者

- [紀元二千六百年奉祝会]

- 巻号頁・発行日

- 1940

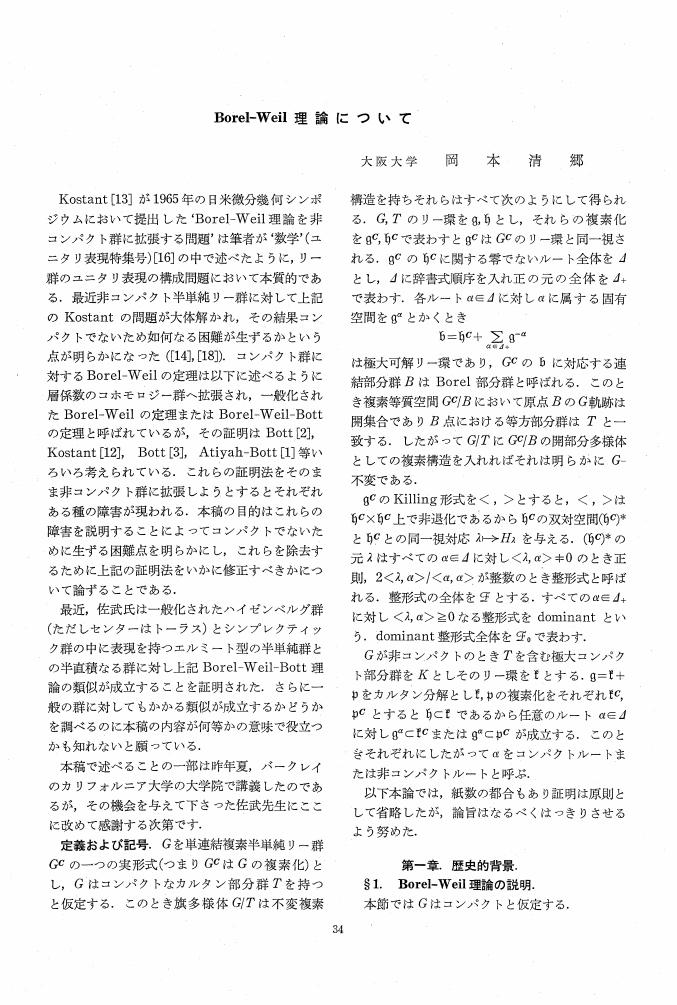

2 0 0 0 OA Borel-Weil理論について

- 著者

- 岡本 清郷

- 出版者

- 一般社団法人 日本数学会

- 雑誌

- 数学 (ISSN:0039470X)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.34-44, 1971-02-15 (Released:2008-12-25)

- 参考文献数

- 18

2 0 0 0 OA 急速な経過を辿ったスズメバチ刺傷による多臓器不全の1例

- 著者

- 矢野 倫太郎 関野 元裕 山下 和範 三好 宏 原 哲也

- 出版者

- 日本蘇生学会

- 雑誌

- 蘇生 (ISSN:02884348)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.1, pp.11-15, 2020-04-01 (Released:2020-04-13)

- 参考文献数

- 16

68歳男性。スズメバチに70箇所以上を刺され前医に入院となった。意識清明であったが受傷15時間後より,呼吸・循環不全を呈し,受傷24時間後に当院ICUへ収容となった。血液生化学検査では腎障害に加え,肝逸脱酵素とクレアチニンキナーゼの上昇を認めた。重篤な多臓器不全の状態であり,人工呼吸管理,循環管理,持続的血液濾過透析を含めた集学的治療を施行したが全身状態の改善なく,受傷34時間後に死亡した。ハチ毒は生体への直接的な傷害から多臓器不全を生じ,中毒死を起こすことがある。刺傷数が多い場合にはアナフィラキシーショックへの対応のみならず,ハチ毒中毒の合併を念頭に早期の集学的治療が重要である。

2 0 0 0 OA 人間はエゴイズムを克服できるか? ショーペンハウアー救済論における無関心の問題

- 著者

- 鳥越 覚生

- 出版者

- 宗教哲学会

- 雑誌

- 宗教哲学研究 (ISSN:02897105)

- 巻号頁・発行日

- vol.37, pp.56-68, 2020-03-31 (Released:2020-07-09)

Können Menschen den Egoismus überwinden? Schopenhauers Philosophie zufolge kann das nur ein mystischer „Weltüberwinder“, der sich ohne Interesse beherrscht, obzwar es sehr mühselig ist, so zu sein. Nun haben einige Forscher den Weltüberwinder als „tatenlos“ und „negativ“ kritisiert. Aber ich habe in dieser Abhandlung versucht, die Aktivität des Weltüberwinders neu zu erklären, indem ich „die büßenden Asketen“ als seine vorhergehende Stufe des Weltüberwinders interpretiert habe; die büßenden Asketen verzichten auf das Eigentum und leben in freiwilliger und absichtlicher Armut, um keinen Neid auf andere und keinen bösen Willen zu erregen. Allerdings besteht keine Notwendigkeit darin, dass die Asketen zur größten Gleichgültigkeit des Weltüberwinders gelangen. Aber er vollbringt die asketische Lebensweise (Armut und Hingebung). Daher ergibt es sich, dass der stille und unbemerkte Lebenswandel eines solchen Menschen vor egoistischen Augen als „tatenlos“ und „negativ“ erscheint.

2 0 0 0 OA 3光子顕微鏡による生体深部のイメージング

- 著者

- 本谷 友作

- 出版者

- 公益社団法人 日本生物工学会

- 雑誌

- 生物工学会誌 (ISSN:09193758)

- 巻号頁・発行日

- vol.100, no.7, pp.371-374, 2022-07-25 (Released:2022-07-25)

- 参考文献数

- 25

2 0 0 0 OA 木曽三川低地部 (輪中地域) の人々の生活

- 著者

- 安藤 萬寿男

- 出版者

- Tokyo Geographical Society

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.97, no.2, pp.91-106, 1988-04-25 (Released:2009-11-12)

- 参考文献数

- 20

- 被引用文献数

- 4 3

(1) In the lowland of the Kiso, Nagara and Ibi rivers, the people constructed embankments around the villages and arable land for the flood control to protect the villages from the flood. The flood control community is called Waju in Japanese.(2) People have long dwelled in the Waju region and a part of the dike was already built in the ancient time. But it is only in the early 17th century when the main parts of the Waju embankment were established for the first time. The construction of Waju increased since then.(3) When a Waju was established, the earth and sand were accumulated in the river bed. As a result, the river bed became so higher that the embankments were frequently broken in the feudal time. To cope with this situation, they raised the ground level of the building land and there built the mizuya in Japanese for an emergency evacuation. They used mizuya as a temporary house and a store-place of flood. Moreover, they raised the ground level with the earth produced by the digging of a moat in a part of the paddy. Through this procedure, the reduction of the rice production was prevented (horita in Japanese).(4) Since the Meiji era, the extensive river improvements by the government decreased the flood damage. And Waju, which was an unofficial organization in the feudal period, was controlled by a lower branch of the government's river administration.(5) In the Waju region, wet rice fields changed into dry ones in the Showa era. With increasing urbanization and industrialization, it became difficult to maintain the organization of the flood control. On the other hand, a new type of flood has also appeared.

2 0 0 0 OA 伊勢神道の成立と展開

- 著者

- 髙橋 美由紀

- 巻号頁・発行日

- no.174, 2000

2 0 0 0 伊勢神道の成立と展開

2 0 0 0 OA VII.免疫不全者に対する予防接種戦略

- 著者

- 小川 拓

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.108, no.11, pp.2297-2303, 2019-11-10 (Released:2020-11-10)

- 参考文献数

- 12

免疫不全者のワクチンで共通する問題点は,生ワクチンの接種が難しい点である.免疫抑制薬は,開始してしまえばほぼ生ワクチンは接種できないため,開始前に麻疹・風疹・ムンプス・水痘ワクチンを通算2回ずつになるよう追加接種しておくことが必要である.また,造血細胞移植後には,基礎免疫から獲得させる必要があり,予防接種計画の綿密な立案が必要となる.また,脾臓摘出術後等の脾機能低下患者では,液性免疫不全の状態が遷延するため,肺炎球菌やインフルエンザ菌といった細菌による侵襲性感染症のリスクが高く,予防接種を行うことを忘れてはならない.

2 0 0 0 OA 電子化された仕訳データの形式に関する分析

- 著者

- 中溝 晃介

- 出版者

- 日本簿記学会

- 雑誌

- 簿記研究 (ISSN:24341193)

- 巻号頁・発行日

- vol.3, no.1, pp.1-8, 2020-06-30 (Released:2020-09-04)

本稿は,会計データ分析を行うためには,どのようなデータ形式が良いのかという問いに取り組むものである。近年,AI やビッグデータといった情報技術分野のトピックが,会計分野にも広まってきている。今蓄積しているデータを集計・分析すれば,AI やビッグデータの分析に繋がるのかと言われるとそうではない。複式簿記は紙媒体で行われてきたため,その技術も紙で行うことが前提とされている。しかし,大量のデータをコンピュータで処理するならば,データ形式もそれに適したものにしなければならない。XBRL GL はデータの仕様を予め定めて標準化されたものである。XBRL 形式の仕訳データを作成することで,必要なデータを抽出したり集計したりすることが,他の形式よりも正確に行えるようになる。

2 0 0 0 OA 自己免疫性水疱症のニューフェース

- 著者

- 橋本 隆

- 出版者

- Meeting of Osaka Dermatological Association

- 雑誌

- 皮膚 (ISSN:00181390)

- 巻号頁・発行日

- vol.38, no.1, pp.10-24, 1996 (Released:2010-08-25)

- 参考文献数

- 78

近年, 多くの生化学的・分子生物学的研究から, 現在知られているほとんどの自己免疫性水疱症の抗原物質がデスモソームないしヘミデスモソームに局在していることが明らかとなった。他方, 最近, 次々と, 特徴的な臨床症状・免疫学的所見を示す新しい自己免疫性水疱症の病型が提唱さてきており, これらの疾患の診断にもその抗原物質の同定が必須になっている。Paraneoplastic pemphigus, intercellu lar IgA vesiculopustular dermatosis, 抗エピリグリン瘢痕性類天疱瘡など, 最近明らかとなった新しい自己免疫性水疱症を紹介し, それぞれの疾患の位置付けおよび想定される病因について解説したい。

- 著者

- Minoshima Yusuke Hayashi Masakazu

- 出版者

- National Museum

- 雑誌

- Acta Entomologica Musei National Pragae (ISSN:03741036)

- 巻号頁・発行日

- vol.51, pp.1-118, 2011-06-30

Larval morphology of the Japanese representatives of the tribes Acidocerini, Hydrobiusini and Hydrophilini (Coleoptera, Hydrophilidae, Hydrophilinae) is described. Eleven species assigned to seven genera are studied: Agraphydrus narusei (Satô, 1960) (fi rst and third instars), Enochrus (Holcophilydrus) simulans (Sharp, 1873) (all instars), E. (H.) umbratus Sharp, 1884 (third instar), E. (Methydrus) japonicus (Sharp, 1873) (all instars), Helochares (Helochares) pallens (MacLeay, 1825) (all instars), H. (Hydrobaticus) anchoralis Sharp, 1890 (fi rst instar), H. (Hydrobaticus) nipponicus Hebauer, 1995 (all instars), Hydrobius pauper Sharp, 1884 (second and third instars), Hydrochara affi nis (Sharp, 1873) (fi rst and third instars), Hydrophilus (Hydrophilus) acuminatus Motschulsky, 1854 (all instars), and Sternolophus (Sternolophus) rufi pes (Fabricius, 1792) (all instars). Three aspects of larval morphology were evaluated for each species studied: (1) general morphology; (2) chaetotaxy of the head capsule and its appendages; (3) morphological transformations between instars. Primary chaetotaxy is rather stable among taxa and instars examined, thus we were able to distinguish primary and secondary sensilla even in the majority of the second and third instar larvae studied. Secondary chaetotaxy shows slight intraspecifi c variation. Presence/absence of secondary sensilla may be useful at least for distinguishing the fi rst larval instar from later instars, and often for distinguishing all three larval instars. The arrangement of primary and secondary sensilla shows differences among the tribes and genera studied, and between species in Enochrus Thomson, 1859 and Helochares Mulsant, 1844. The pattern of character transformations between larval instars is rather constant among taxa examined. Generic keys of aquatic Hydrophilidae, tribes Acidocerini and Hydrophilini from Japan, and key to Japanese species of Enochrus and Helochares with known larvae are provided.

2 0 0 0 OA 〈参加〉する聴衆-フジロックフェスティバルにおけるケーススタディ-

- 著者

- 永井 純一

- 出版者

- The Japanese Association for the Study of Popular Music

- 雑誌

- ポピュラー音楽研究 (ISSN:13439251)

- 巻号頁・発行日

- vol.10, pp.96-111, 2006 (Released:2009-10-29)

- 参考文献数

- 29

近年、ロックフェスティバルをはじめとする音楽イベントが隆盛である。それらは、かつてのようにカウンターカルチャーの決起集会的なものではなく、レジャー感覚で楽しむものとして定着しつつある。そこでは、ポピュラー音楽の新たな受容のスタイルが生み出されている。このとき聴衆は「参加者」として新たな意味が付与され、主催者とともにフェスティバルを作り上げるような、積極的な存在として捉えられている。音楽受容が多様化するなか、こうした現象はポピュラー音楽研究のさまざまな観点から論じられるべき、興味深い現象であるといえよう。本報告では彼らのエスノグラフィ通じて、現代の積極的な聴衆としてのロックフェスティバルの参加者像を描くことを目的とする。

2 0 0 0 OA 海底堆積物に記録された炭素循環の記録とミランコビッチサイクル

- 著者

- 川幡 穂高

- 出版者

- Tokyo Geographical Society

- 雑誌

- 地学雑誌 (ISSN:0022135X)

- 巻号頁・発行日

- vol.104, no.1, pp.1-15, 1995-02-25 (Released:2010-11-18)

- 参考文献数

- 61

Several hundred years of astronomical observations have left no doubt that the Earth's orbit is subject to cyclic variations. While the annual energy receipt of solar radiation over the Earth as a whole is not change, the distribution of this energy, by latitude and by season, is affected by three parameters: an obliquity cycle of 41kyr, an eccentricity cycle of a quasi-period of 100kyr, and a precession cycle of 26kyr.The variance spectrum of the records of foraminiferal δ18O and magnetic susceptibility from Indian Ocean and organic carbon percentage from the equatorial regions of Pacific and Atlantic Oceans shows the well-documented concentrations of power at the orbital periodicities of 100kyr, 41kyr and near 23 and 19kyr. On the other hand, the resolution of the precessional bands in carbonate dissolution index is much less clear than those of obliquity and eccentricity bands. These results show that orbital forcing of global climate has strongly affected global carbon cycle. Detailed analysis of coherency and phase spectrum between δ18O and carbon-related data (i. e., carbon contents and isotopic composition) will improve our understanding global carbon cycle.

2 0 0 0 OA 英単語学習方略が英語の文法・語法上のエラー生起に与える影響の検討

- 著者

- 小山 義徳

- 出版者

- 一般社団法人 日本教育心理学会

- 雑誌

- 教育心理学研究 (ISSN:00215015)

- 巻号頁・発行日

- vol.57, no.1, pp.73-85, 2009-03-30 (Released:2012-02-22)

- 参考文献数

- 29

- 被引用文献数

- 6 1

英語を外国語として学ぶ日本人学習者を対象に, 英単語の学習方略が英語の文法・語法上のエラー生起に与える影響を検討した。研究1では, 半構造化面接を行って収集した項目をもとに高校生182名・大学生84名を対象に調査を行い英単語学習方略尺度を作成した。研究2では, 学習者が英語のエラーを犯す頻度を測定するために, 高校生157名を対象に調査を行い英語の文法・語法エラーテストを作成した。研究3においては, 研究1, 2で作成した尺度を用いて高校生123名と大学生301名を対象に, 英単語学習方略がエラー生起に与える影響を検討した。その結果, 英語と日本語の意味を対にして覚える対連合方略の使用が英語の文法・語法エラーの生起と関連があることが明らかになった。

2 0 0 0 OA スコポラミン混合軟膏による重症心身障害児・者の流涎のコントロール

- 著者

- 横山 里佳 河原 仁志 石井 尚吾

- 出版者

- 一般社団法人 日本小児神経学会

- 雑誌

- 脳と発達 (ISSN:00290831)

- 巻号頁・発行日

- vol.26, no.4, pp.357-358, 1994-07-01 (Released:2011-08-10)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

我々はスコポラミン混合軟膏を調製し, 経皮的投与により, 重症心身障害児・者の口腔内唾液量の減量を試みた。スコポラミン混合軟膏使用後, 重症心身障害児・者の口腔内唾液量は75%程度に減少し, また副作用も特にみられなかった. スコポラミン混合軟膏は, 唾液分泌抑制に効果があり, 重症心身障害児・者の流涎のコントロールに有用であると考えられた.

2 0 0 0 東城寺と「山ノ荘」 : 古代からのタイムカプセル、未来へ

2 0 0 0 OA ロジャー・シャンクがたどった軌跡と組み立てる学習

- 著者

- 鈴木 克明

- 出版者

- 一般社団法人 人工知能学会

- 雑誌

- 人工知能学会全国大会論文集 第29回全国大会(2015)

- 巻号頁・発行日

- pp.1B3CS3, 2015 (Released:2018-07-30)

This paper describes a trajectory of research by Roger C. Schank, who once proposed Case-based Reasoning. His interest in education and training moved himself to establish Institute of Learning Sciences at Northwestern, where he proposed Goal-based Scenarios (GBS) as an instructional design theory for creating story-based learning materials. GBS was then expanded to Story-centered Curriculum to make GBS scalable to the design of an entire curriculum that facilitates learning based on CBR. Design-based research for bridging AI models to the design of educational practices will be discussed.