2 0 0 0 北上川 : 岩手の地誌三部作・第二部

- 出版者

- 岩手放送[ほか]

- 巻号頁・発行日

- 1975

- 著者

- 中田 加奈子 池田 耕二 山本 秀美

- 出版者

- 理学療法科学学会

- 雑誌

- 理学療法科学 (ISSN:13411667)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.4, pp.523-528, 2010 (Released:2010-09-25)

- 参考文献数

- 19

〔目的〕本研究の目的は,3年目の理学療法士の終末期理学療法体験の一端を質的研究によって構造化し,無力感や意欲低下を生み出す過程を分析することである。〔対象〕3年目の理学療法士2名である。〔方法〕半構造化インタビューを行いデータ収集しSCQRMをメタ研究にM-GTAを用いてモデル構築を行った。〔結果〕本体験モデルからは,PTは何かしてあげたいという思いと患者との関わりとの間で葛藤し,それらの実践を通してPTの明暗の部分を感じていることが分かった。〔結語〕本構造モデルを視点とすることで終末期理学療法実践における無力感や意欲低下の生成過程の1プロセスを理解することができた。

2 0 0 0 OA 実践女子大学近代作家資料選② 芥川龍之介書簡 佐藤春夫宛(全集未収録)

- 著者

- 河野 龍也

- 出版者

- 実践女子大学

- 雑誌

- 實踐國文學 = Journal of Jissen Japanese Language and Literature (ISSN:03899756)

- 巻号頁・発行日

- vol.101, pp.46-50, 2022-03-15

ページ他に口絵あり

2 0 0 0 OA 伊藤泰郎・崔博憲編『日本で働く―外国人労働者の視点から』(松籟社、2021)

- 著者

- 五十嵐 泰正

- 出版者

- 明治学院大学国際平和研究所

- 雑誌

- PRIME = プライム (ISSN:13404245)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, pp.154-157, 2022-03-31

【書評/Book Reviews】

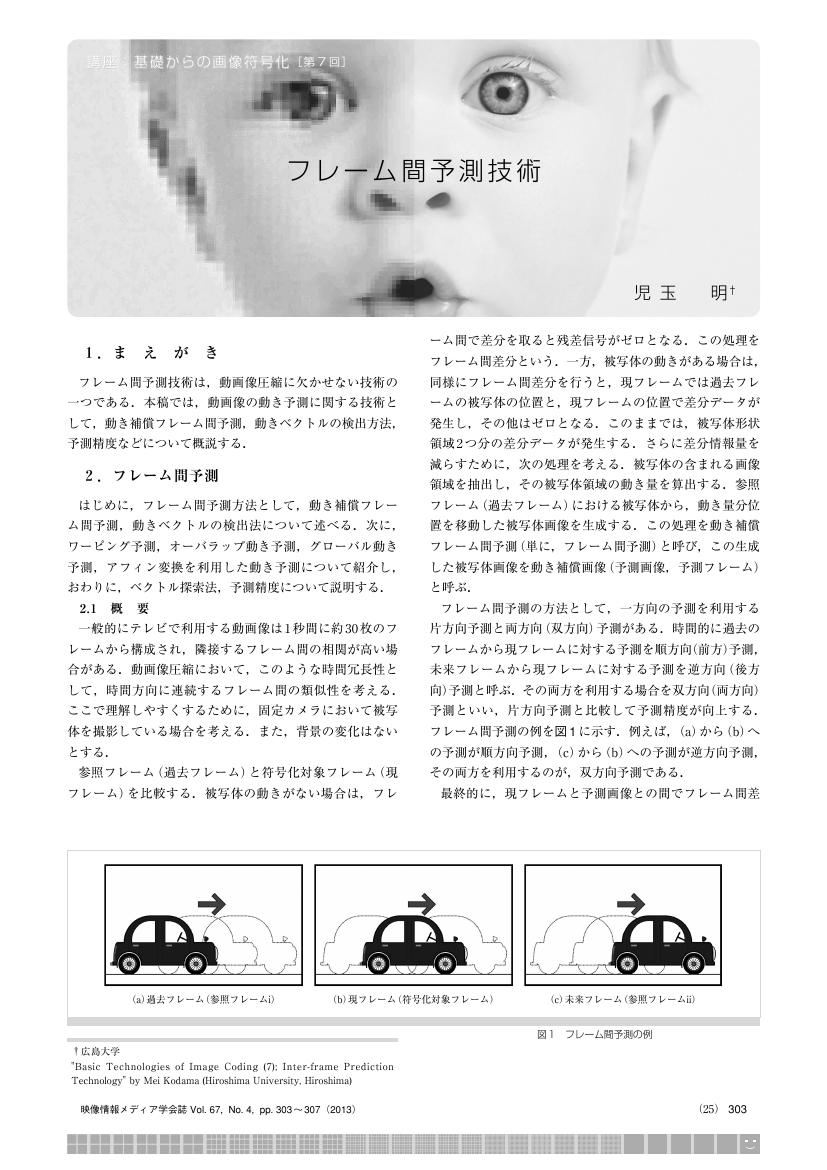

2 0 0 0 OA フレーム間予測技術

- 著者

- 児玉 明

- 出版者

- 一般社団法人 映像情報メディア学会

- 雑誌

- 映像情報メディア学会誌 (ISSN:13426907)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.4, pp.303-307, 2013 (Released:2015-04-01)

- 参考文献数

- 21

2 0 0 0 我亡霊を見たり

新年早々亡霊とは縁起でもないが,わが国の精神医学はここしばらく亡霊に崇られて悩んでいる状態であるし,私自身その運命をひしひしと感じているので,このような題を記すことを御容赦いただきたい。私は昨年7月31日信州大学に20年15日勤めて不恰好な退職をしたが,それは20年前の私の患者の亡霊がこの大学の紛争の種となって崇りをしたせいであったからである。その後,昔信州へ来て顕微鏡一つ,本一冊なかった頃この大学の一回生二回生に講義するために患者を借りた病院へアルバイトに行っているが,そういう亡霊がまだそのまま居るのである。そのうえ悪いことに昔新しいclientとして私が治療して治ったと思った患者たちが亡霊となってこの病院に沈澱しており,地獄の声でまだ私の名を覚えていて呼びかけてくる。20年間社会精神医学的に及ばずながら世話をして社会復帰させていた患者がとうとう破綻をきたして,昔の美しい面影はどこへやら,グロテスクなPraecox-GefuhlのPhysiognomieをもってこの期にとばかり眼前に化けて出てくる。 大学にいたころはもうこのようなVerblodung,Dementia praecoxは卒業した時代になったと妄想していた。私は,ことに若い人々の間で,あるいは新しい見解の人々の間でnotoriousな,Kraepelinの本が好きで,あの本の8版を欲張りにも2部所持していて,自宅と勤め先とに置いておき,いつもひっくりかえしては見ているので,この亡霊のことはよく承知しており,ソビエトの人々がクレペリンの見方を今もなお固持しているのを尊敬と軽蔑の混ったambivalentな気持で眺めていたにもかかわらず,実際この多くの亡霊達と面と向かってauseinandersetzenしなければならない立場に至ると,精神医学の歴戦30余年の勇士もぎょっとしてたじろがざるをえないのである。

2 0 0 0 「ぴえん」という病 : SNS世代の消費と承認

2 0 0 0 OA 東海道名所之内 芝増上寺

2 0 0 0 リップ・ヴァン・ウィンクル

- 著者

- Washington Irving 著

- 出版者

- 大修館書店

- 巻号頁・発行日

- 1958

2 0 0 0 OA 中高生の性的いじめの現状 : 教員と学生へのインタビュー調査から

- 著者

- 葛西 真記子 吉田 亜里咲 Makiko KASAI Arisa YOSHIDA

- 出版者

- 鳴門教育大学

- 雑誌

- 鳴門教育大学研究紀要 = Research bulletin of Naruto University of Education (ISSN:18807194)

- 巻号頁・発行日

- vol.32, pp.226-236, 2017-03-10

The present situation about sexual bullying in junior and high schools is unknown and there have not been many researches on this topic. Severe incidents including suicide and rape caused by sexual bullying, however, have been reported in the news. In this study, junior and high school teachers and university students were interviewed in order to categorize patterns of sexual bullying taking place in schools. Data from 13 teachers and 17 students showed that 1) teachers recognized physical and verbal bullying more than students, 2) students recognized more sexual bullying than teachers, and 3) lifting skirts, pulling down pants, and hearing dirty jokes were the top 3 examples of sexual bullying reported by both teachers and students. These examples were considered to be less severe and both bullies and bullied engaged in these types bullying as a form of communication. However, these could lead to more severe types of bullying, such as rape. Students also mentioned difficulties in reporting these incidents, while teachers faced challenges in the identification and intervention of such cases. Therefore, schools need to define sexual bullying and their countermeasures.

2 0 0 0 OA 太陽アクシオンの探索(最近の研究から)

- 著者

- 秋本 祐希 蓑輪 眞

- 出版者

- 一般社団法人 日本物理学会

- 雑誌

- 日本物理学会誌 (ISSN:00290181)

- 巻号頁・発行日

- vol.65, no.1, pp.25-29, 2010-01-05 (Released:2020-01-18)

- 参考文献数

- 38

強い相互作用のCP問題の解決に伴って存在を予言されている,電気的に中性の擬スカラー粒子アクシオンの探索実験について述べる.アクシオンが存在すれば,太陽の中心部でプリマコフ変換に発生することが予測されている.われわれの開発した東京アクシオンヘリオスコープは,強い磁場中でアクシオンをX線に変換することにより,この太陽アクシオンの探索実験を行っている.

- 著者

- 菅原 慎悦 小林 誠道 長井 裕傑

- 出版者

- 関西大学 社会安全研究センター

- 雑誌

- 社会安全学研究 = Journal of societal safety sciences (ISSN:21860815)

- 巻号頁・発行日

- vol.11, pp.57-81, 2021-03-31

This study explores how the COVID-19 was reported in Japanese media focusing particularly on 'reducing contact by 80 percent', an oft-mentioned policy slogan during the emergency period. Our qualitative content analysis of five major newspapers in Japan between 1 April and 30 June shows that media agenda had shifted from 'socializing the slogan of 'reducing contact by 80 percent'' to 'highlighting unachieved status against this goal', and to 'reviewing the boundary between science and politics'. By and large, our analysis indicates that Japanese print media coverage were modest and 'media hype' was not observed. Rather, the slogan had been emphatically represented as a 'scientific' and thus an uncompromised goal, which might orient people toward selfrestraint behavior. Meanwhile, it may have hindered the public from scrutinizing the incertitude of scientific expertise which supported governmental decisions.

- 著者

- 榊原 秀訓

- 出版者

- 南山大学法学会

- 雑誌

- 南山法学 = Nanzan Law Review (ISSN:03871592)

- 巻号頁・発行日

- vol.45, no.2, pp.187-212, 2021-12-23

2 0 0 0 OA 日本官僚制とコロナ危機 : 日本モデルと無責任体制をめぐって

- 著者

- 山口 二郎

- 出版者

- 北海道大学公共政策大学院

- 雑誌

- 年報 公共政策学 (ISSN:18819818)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, pp.63-78, 2022-03-31

Masao Maruyama, one of the founders of post-war Japanese political science, formulated the concept ‘systematised irresponsibility’ in his analysis of wartime Japanese fascism. This concept is evident in the policymaking process surrounding the COVID-19 pandemic. Japan marks the worst death rate among the countries in East Asia and Oceania. The outlook of the bureaucracy in charge can be summarised as follows. The officials have failed to establish the order of priority among policy goals. They planned pseudo solutions without objective or scientific evidence, and concealed facts regarding the pandemic to avoid criticism. The institutional reforms of the government in the 1990s added new characteristics to the irresponsibility; concentration of power in the administration enables irresponsible political leaders to pursue meaningless policy.

- 著者

- 榑沼 範久

- 出版者

- 横浜国立大学都市イノベーション研究院

- 雑誌

- 常盤台人間文化論叢 (ISSN:21893160)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.1, pp.65-88, 2018-03-23

2 0 0 0 OA どのように治療法を選択するか

- 著者

- 鈴木 俊明

- 出版者

- 関西理学療法学会

- 雑誌

- 関西理学療法 (ISSN:13469606)

- 巻号頁・発行日

- vol.6, pp.1-4, 2006 (Released:2007-01-30)

- 参考文献数

- 2

- 被引用文献数

- 4

To analyze the relationship between the problems of impairment and disability is important for the selection of the best therapy. The approach to the problems of impairment and disability is not a special technique, and the basic technique is as follows: expansion of ROM, control of muscle strength and muscle tonus, and control of sensory and motion education. To succeed in this technique it is important that the therapeutic position, the position of the therapist's hand and the end point of each therapy, are appropriate. Recognizing the importance of these processes in providing therapy, should make us the best therapist for the patient.

- 著者

- 蛯原 健介

- 出版者

- 明治学院大学法学会

- 雑誌

- 明治学院大学法学研究 = Meiji Gakuin law journal (ISSN:13494074)

- 巻号頁・発行日

- vol.88, pp.103-138, 2010-01-31

【論説/Article】