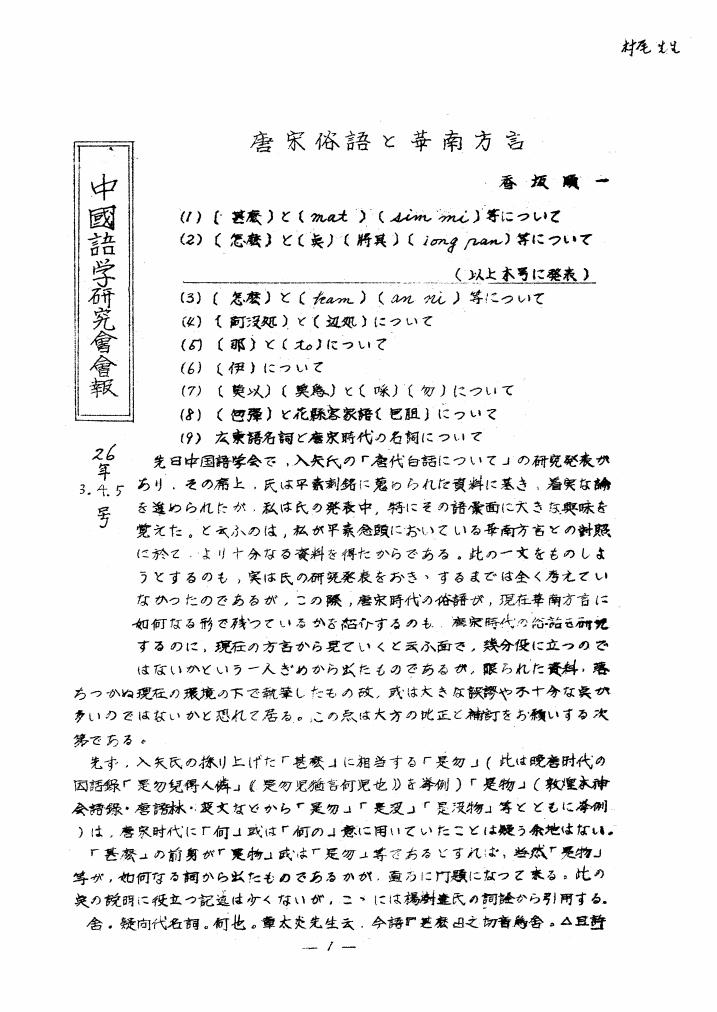

1 0 0 0 OA 唐宋俗語と華南方言

- 著者

- 香坂 順一

- 出版者

- 日本中国語学会

- 雑誌

- 中国語学研究会会報 (ISSN:18846041)

- 巻号頁・発行日

- vol.1951, no.3, pp.1-9, 1951 (Released:2011-03-08)

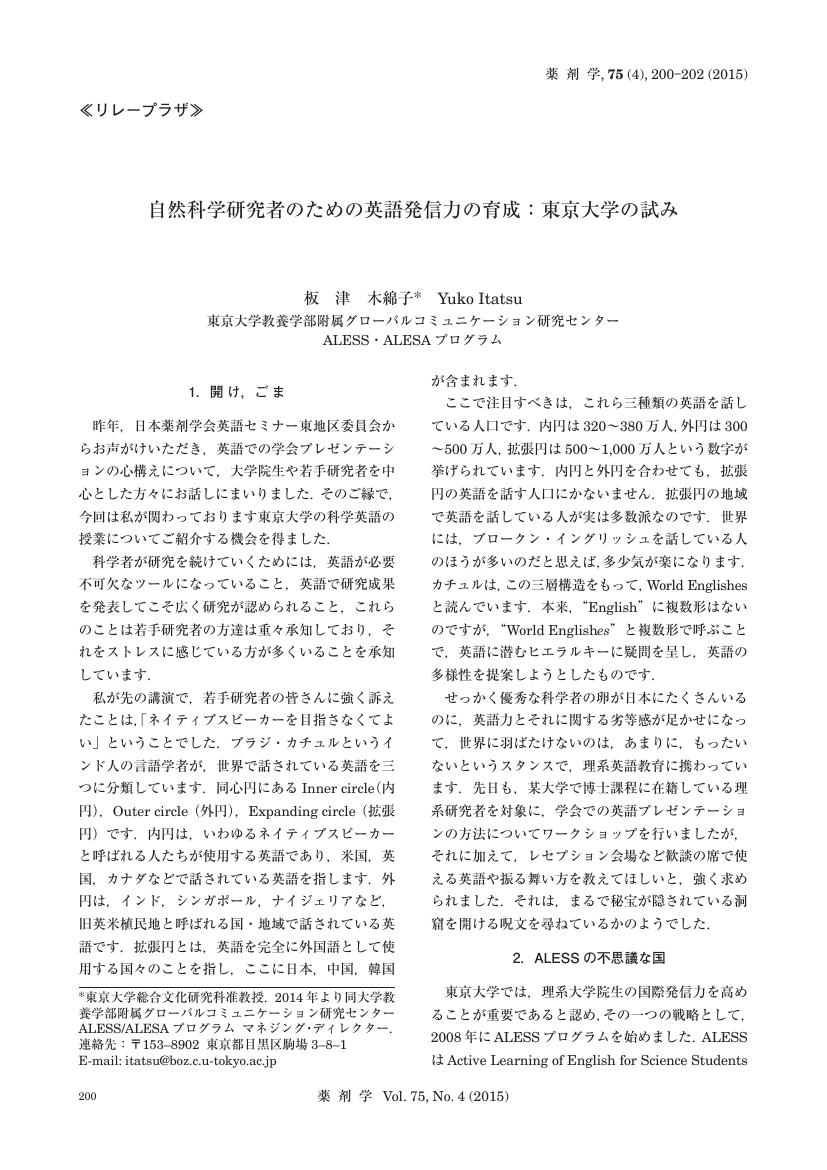

1 0 0 0 OA 自然科学研究者のための英語発信力の育成:東京大学の試み

- 著者

- 板津 木綿子

- 出版者

- 公益社団法人 日本薬剤学会

- 雑誌

- 薬剤学 (ISSN:03727629)

- 巻号頁・発行日

- vol.75, no.4, pp.200-202, 2015 (Released:2016-01-01)

1 0 0 0 OA 琵琶湖の雪と水資源

- 著者

- 伏見 碩二

- 出版者

- 公益社団法人 日本雪氷学会

- 雑誌

- 日本雪氷学会全国大会講演予稿集 2004年度日本雪氷学会全国大会 (ISSN:09197346)

- 巻号頁・発行日

- pp.189, 2004 (Released:2004-09-28)

1 0 0 0 OA 女性尿失禁の疾学的調査

- 著者

- 福井 準之助

- 出版者

- 社団法人 日本泌尿器科学会

- 雑誌

- 日本泌尿器科學會雑誌 (ISSN:00215287)

- 巻号頁・発行日

- vol.77, no.5, pp.707-710, 1986-05-20 (Released:2010-07-23)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 1

18歳から88歳までの952名の健康女性に対し, 尿失禁についてのアンケートを配布した. 分析の結果, 32%の女性に尿失禁が認められ, 未産婦では19%, 経産婦では41%に尿失禁が存在した. 40歳以後の経産婦では, 尿失禁の発現頻度が40歳未満の女性より有意に高率であった. 閉経, 夜尿の既往, 尿路感染の既往, 排尿症状等の有無と尿失禁との関係を調べたが有意差がなかった. 尿失禁の発生機序はほとんどが腹圧性尿失禁と考えられた.

1 0 0 0 OA 筑波研究学園都市の「高度総合情報通信システム」について

- 著者

- 広岡 明

- 出版者

- 国立研究開発法人 科学技術振興機構

- 雑誌

- 情報管理 (ISSN:00217298)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.6, pp.485-495, 1984 (Released:2012-09-28)

筑波研究学園都市において, 財団法人研究学園都市コミュニティケーブルサービスが, 国の方針により実施している, TV電波受信障害対策の現状, およびその有線TV放送施設の高度利用を目的に検討を進めている「高度総合情報通信システム」について概説した。受信障害対策の現状については, 筑波研究学園都市の形成とともに発生した電波障害の経緯に触れ, ネットワークの構成, 現在の進捗状況について述べた。また「高度総合情報通信システム」については, 開発の目的, 開発体制, サービスの内容およびシステムの構成を説明した。

- 著者

- 宇野 芳史

- 出版者

- 日本耳科学会

- 雑誌

- Otology Japan (ISSN:09172025)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.5, pp.576-581, 2006-12-25 (Released:2011-06-17)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1 3

We investigated the efficacy of ear lavage with 3% hydrogen peroxide solution (oxydol) for refractory aural discharge related to acute otitis media after tympanotomy or insertion of a ventilation tube. The subjects were 30 patients (55 ears) in whom aural discharge persisted for 10 days or more despite therapy with antimicrobial agents. Ear lavage with 3% hydrogen peroxide solution (oxydol) was initiated, and antimicrobial agents was discontinued. Ear lavage was continued every day until aural discharge disappeared. In all patients, the disappearance of aural discharge was achieved within 14 days (mean: 6.9 days). In particular, the interval until its disappearance was 12 to 14 days (mean: 13.0 days) in patients with acute MRSA-related otitis media, but 7 days or less (mean: 6.0 days) in those in whom other types of bacteria were detected.Thus, ear lavage with 3% hydrogen peroxide solution (oxydol) was effective for refractory aural discharge related to acute otitis media after tympanotomy or insertion of a ventilation tube for the following reasons:1) 3% hydrogen peroxide solution (oxydol) destroyed the lipid membrane, DNA, and cellular contents of bacteria by generating hydroxy radicals.2) Oxygenation of the middle ear cavity via decomposition of 3% hydrogen peroxide solution (oxydol) normalized middle ear mucosa.3) Oxygenation of the middle ear cavity influenced the morphology of the pneumococcal membrane; it changed from the strongly pathogenic opaque type to the less pathogenic transparent type.

1 0 0 0 OA 炭疽菌芽胞に対する各種殺菌剤の有効性

- 著者

- 斎藤 章暢 小野 冷子 柴田 穣 濱田 佳子 山口 正則 小沼 博隆

- 出版者

- 社団法人 日本感染症学会

- 雑誌

- 感染症学雑誌 (ISSN:03875911)

- 巻号頁・発行日

- vol.76, no.4, pp.291-292, 2002-04-20 (Released:2011-02-07)

- 参考文献数

- 7

1 0 0 0 OA インスリン抵抗性

- 著者

- 門脇 孝

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.6, pp.389-395, 1999-06-25 (Released:2009-11-24)

- 参考文献数

- 22

- 被引用文献数

- 1

インスリン抵抗性の成因は遺伝素因, 肥満などの生活習慣, 高血糖それ自体に大別される. 肥満に伴うインスリン抵抗性は肥大した脂肪細胞から分泌されるTNF-αや遊離脂肪酸 (FFA) が関与している. インスリン抵抗性の分子レベルでの共通の特徴は, (1)インスリン受容体チロシンキナーゼ・P13キナーゼ活性の低下, (2)GLUT4トランスロケーションと糖取り込み低下, (3)グリコーゲン合成酵素活性低下である. インスリン抵抗性は, 膵β細胞のインスリン分泌能や増殖能に障害のある場合には, 2型糖尿病の強力な発症要因となる. 最近, 糖代謝に関するインスリン作用に加えて, 血管や腎でのインスリン作用が解明されつつある. IRS-1欠損マウスはインスリン抵抗性のモデル動物である, シンドロームXの諸徴候を呈する. 今後, インスリン抵抗性の分子機構の解明により, 2型糖尿病やシンドロームXをはじめとするインスリン抵抗性症候群のより良い治療・予防を目指すことが重要である.

1 0 0 0 OA ICT及び薬剤部の主導によるPK/PD理論に基づいた抗菌薬適正使用の実践効果

- 著者

- 木村 丈司 甲斐 崇文 高橋 尚子 佐々木 秀美

- 出版者

- 一般社団法人 日本環境感染学会

- 雑誌

- 日本環境感染学会誌 (ISSN:1882532X)

- 巻号頁・発行日

- vol.25, no.5, pp.310-316, 2010 (Released:2010-12-05)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 2 2 6

抗菌薬のPK/PD理論に基づく投与方法を実践するため,ICT,薬剤部にて抗菌薬のPK/PD理論に関する資料を作成し,2008年4月から院内への配布を開始した.同時に勉強会やICTニュースの配信,院内の抗菌薬使用指針の改訂といった活動も行い,PK/PD理論の普及を試みた. 活動を開始した2008年度以降の投与方法をみると,CZOPでは1000 mg×3回/dayが,MEPMでは500 mg×3回/dayが,DRPMでは250 mg×3回/day及び500 mg×3回/dayがそれぞれ増加した.また第4世代セフェム系,カルバペネム系,ニューキノロン系抗菌薬及び抗MRSA薬の平均投与期間は,2008-2009年度で2006-2007年度に比べ短縮していた.緑膿菌のCZOPに対する耐性率は,2005年度に比べ2006-2007年度で増加したが,2008-2009年度では2005年度と同程度にまで減少し,またMEPMに対する耐性率は年々減少が見られた. このように今回我々が行った活動は抗菌薬のPK/PD理論の実践に有用であり,またPK/PD理論の実践は感染症治療期間の短縮及び抗菌薬耐性菌の増加防止に繋がる可能性が示唆された.

1 0 0 0 OA 臨死体験

- 著者

- 山村 尚子

- 出版者

- 一般社団法人 日本老年医学会

- 雑誌

- 日本老年医学会雑誌 (ISSN:03009173)

- 巻号頁・発行日

- vol.35, no.2, pp.103-115, 1998-02-25 (Released:2009-11-24)

- 参考文献数

- 47

- 被引用文献数

- 2 1

意識状態が Japan coma scale で300の昏睡に陥った連続38例につき, 蘇生回復後, 同一医師が同一プロトコールで臨死体験の有無を問診し, 14例, 37%に体験をみとめた.体験ありの例14例に対して, 体験なしの24例を対照として, 年齢, 性別, 原因疾患, 職業, 宗教, 学歴, 体験場所, 使用薬物などによる出現頻度ならびにオッズ比を比較した. 体験場所として病院が高率であったが, 院内故に重症者も救命される率が高いためとみられた. 原因疾患では自殺企図者に1例も体験がなかった. その他に関しては, 体験の有無による群間に差をみず, これらの臨床背景因子が体験の出現, 不出現を分けることはなかった.体験の型として, 超越型, 自己観察型, フラッシュバック型の3型をみとめたが, 欧米に多いトンネル体験の型はみとめなかった. 体験の構成要素としては, 暗闇の虚空と先方の薄明り, 死者との遭遇, 小川, 川, 溜池といった要素がみとめられた.臨死体験の影響として, 死の恐怖が緩和したと述べたものがみられ, その後の生活態度が内省的になり, 精神的影響をうけたとするものが, 対照群に比べて有意に多かった. 体験なしの群では, 意識が300のレベルに陥る疾患に罹患しながら, その経験を日常的健康問題と捉えた例が多かったのと対照的であった.臨死体験例の研究結果として, 高齢者の終末医療に益すると考えられた点は, (i) 死あるいは死に至る過程に関する体験的知識を収集することができた, (ii) 体験者では死に対する不安, 恐怖がないか, 極めて少ないことが分かった, (iii) 終末医療に従事するものが心すべきことが示唆された点であった.

1 0 0 0 OA 音声障害の自覚的評価尺度VHI, V-RQOL日本語版の信頼性と妥当性の検討

- 著者

- 城本 修 池永 絵里

- 出版者

- 日本音声言語医学会

- 雑誌

- 音声言語医学 (ISSN:00302813)

- 巻号頁・発行日

- vol.52, no.3, pp.254-262, 2011 (Released:2011-10-06)

- 参考文献数

- 33

- 被引用文献数

- 5 8 10

【目的】音声障害の自覚的評価尺度VHI 日本語改訂版とV-RQOLの日本語版を作成し, その信頼性と妥当性を検討した. 【方法】協力者:中・四国と関西に位置する4病院の耳鼻咽喉科外来を受診した患者のうち同意の得られた音声障害患者112名と音声障害のないそれ以外の耳鼻咽喉科通院患者163名. 信頼性の検討: Cronbachのα係数を求め, 内的整合性を検討. 妥当性の検討:音声障害群と非音声障害群との得点差から基準連関的妥当性を検討. 【結果と考察】VHIとV-RQOL日本語改定版のCronbachのα係数は, それぞれ0.97, 0.93となり, 高い内的整合性が示された. また, 各尺度について音声障害群と非音声障害群の間に, 有意な差 (p<.001) が認められ, 基準連関的妥当性が示された. 【結論】VHI日本語改訂版とV-RQOL日本語版は, ともに諸外国語翻訳版の先行研究と同等かそれ以上の信頼性・妥当性を示し, 有用性が認められた.

1 0 0 0 OA 縊頸による心停止・心拍再開後の意識障害に対してアマンタジンを使用した1症例

- 著者

- 村田 雄哉 松宮 直樹 荒木 祐一 吉田 美伽 尾西 恵美菜 関谷 芳明 山田 均

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.22, no.6, pp.536-539, 2015-11-01 (Released:2015-11-06)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

16歳,男性が縊頸による心肺停止後に自己心拍再開し搬送された。心停止から自己心拍再開までの時間は短くとも18分であり,来院時のGCSは3点であった。入院後,低体温療法を施行し,その後も継続する薬剤抵抗性の高熱と意識障害に対して第49病日よりアマンタジンを投与し,解熱と意識状態の改善が得られた。リハビリテーションを経て,入院後4ヵ月で神経学的に回復し歩行退院した。縊頸による心停止・心拍再開後で予後不良と考えられた症例が,歩行退院という良好な転帰をたどった。

- 著者

- 萩原 信太郎 上野 剛 濱崎 順一郎 山口 俊一郎 有村 敏明

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.35-38, 2016-01-01 (Released:2016-01-08)

- 参考文献数

- 14

症例は80歳,男性。倦怠感を主訴に近医受診し,血清Na 114 mmol/lと低Na血症を認めた。意識障害および呼吸不全が出現したため当院紹介となり,抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion, SIADH)の診断でバソプレシン2受容体拮抗薬トルバプタンを開始した。6時間ごとに評価を行い,血清Na 4~10 mmol/l/dayで上昇し,第5病日には意識障害も改善した。トルバプタンの内服を継続し,3ヶ月以上の経過で重篤な副作用なく,Na値も安定して経過した。トルバプタンは自由水の排泄を増加させて低Na血症を改善するため,従来の治療に比べ患者負担が少なく,SIADHの原疾患治療中および緩和ケア期の対症療法として有用な可能性がある。

1 0 0 0 OA ダプトマイシンによる急性好酸球性肺炎の1例

- 著者

- 中嶋 いくえ 関戸 祐子 具嶋 泰弘 前原 潤一

- 出版者

- 一般社団法人 日本集中治療医学会

- 雑誌

- 日本集中治療医学会雑誌 (ISSN:13407988)

- 巻号頁・発行日

- vol.23, no.1, pp.55-56, 2016-01-01 (Released:2016-01-08)

- 参考文献数

- 9

- 被引用文献数

- 1 1

1 0 0 0 OA 直交格子を用いた対流熱伝達計算における物体境界近傍の直接離散化法

- 著者

- 佐藤 範和 竹内 伸太郎 梶島 岳夫 稲垣 昌英 堀之内 成明

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集B編 (ISSN:18848346)

- 巻号頁・発行日

- vol.79, no.803, pp.1219-1231, 2013 (Released:2013-07-25)

- 参考文献数

- 13

- 被引用文献数

- 1 1

A new discretization scheme of a Cartesian grid method for flow with heat transfer is proposed. The energy transport equation is discretized directly even in the boundary cells involving either the Dirichlet (isothermal) or the Neumann (iso-heat-flux/adiabatic) boundary conditions in order to ensure the energy conservation in those cells. The basic idea of this discretization is the same as the discretization scheme which is previously proposed by the present authors for boundary forcing in incompressible flow simulations. Moreover, the temperature gradients in both the normal and tangential directions at boundaries are required in the present method for representing the Neumann boundary condition on the Cartesian grids which do not necessarily coincide with the body geometries. The tangential components of the temperature gradients at boundaries are calculated by the extrapolations from the surrounding temperature field. Accuracy evaluations are conducted in a convective heat transfer problem in a flow between concentric cylindrical walls under the several different types of thermal boundary conditions applied at the inner and outer walls. It is confirmed that the present method significantly improves the accuracy orders for the temperature as well as the error magnitudes under both types of thermal boundary conditions. In particular, because the temperature gradients are correctly considered at the boundary cells where the Neumann boundary conditions are enforced, the same level of accuracy order is also maintained even in cases of non-uniformly distributed temperature at those boundaries.

1 0 0 0 OA 温度分布を規定する非定常自然対流場の形状同定問題の解法

- 著者

- 片峯 英次 今井 伸哉

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)

- 巻号頁・発行日

- pp.15-00578, (Released:2015-12-24)

- 参考文献数

- 21

- 被引用文献数

- 1

This paper presents a numerical solution to shape identification of unsteady natural convection fields to control temperature to a prescribed distribution. The square error integral between the actual temperature distributions and the prescribed temperature distributions on the prescribed sub-boundaries during the specified period of time is used as the objective functional. Shape gradient of the shape identification problem is derived theoretically using the Lagrange multiplier method, adjoint variable method, and the formulae of the material derivative. Reshaping is carried out by the traction method proposed as an approach to solving shape optimization problems. Numerical analyses program for the shape identification is developed based on FreeFem++, and the validity of proposed method is confirmed by results of 2D numerical analyses.

- 著者

- 米倉 一男 寒野 善博

- 出版者

- 一般社団法人 日本機械学会

- 雑誌

- 日本機械学会論文集 (ISSN:21879761)

- 巻号頁・発行日

- pp.15-00337, (Released:2015-12-04)

- 参考文献数

- 24

We propose a Newton-gradient-hybrid optimization method for fluid topology optimization. The method accelerates convergence and reduces computation time. In addition, the fluid-solid boundaries are clearly distinguished. In the method, the optimization process and flow computation are executed concurrently. The flow computation utilizes the lattice Boltzmann method (LBM), and the optimization algorithm partly utilizes a Hessian matrix. Due to the formulation of LBM and the optimization algorithm, the Hessian matrix is a diagonal matrix. Since the optimization problem is nonconvex problem, the Hessian matrix is not generally positive semidefinite. Hence, we employ a gradient method for a component whose corresponding Hessian matrix elements are negative. We compare the optimization results with those of conventional gradient method and show that the convergence is accelerated and the fluid-solid boundaries are clearly distinguished.

- 著者

- Takuma Kimura Teruhiko Imanaga Makoto Matsuzaki Tohru Akahoshi

- 出版者

- 日本プライマリ・ケア連合学会

- 雑誌

- Journal of General and Family Medicine (ISSN:21896577)

- 巻号頁・発行日

- vol.16, no.4, pp.271-280, 2015-12-20 (Released:2015-12-25)

- 参考文献数

- 15

- 被引用文献数

- 1

Background: In home medical care settings, some patients’ families always attend provider visits, and others only do so when needed. The clinical background behind this difference is not well defined.Methods: A cross-sectional mail survey of families of Japanese patients who had previously received home medical care, asking whether the family had always been present the patient during home healthcare visits and their reasons. Survey results were analyzed with a multivariable adjusted logistic regression model based on the explanatory variables, for aspects related to the family’s attendance at provider visits.Results: Among the 271 families contacted, 190 families who finally met the selection criteria were divided into two groups : 155 families (81.6%) who had always been present with the patient ; and 35 families (18.4%) who had done so only when needed. Constant attendance by family members was significantly associated with the level of care required (odds ratio [OR] : 1.40, 95% confidence interval [CI] : 1.05–1.89, p = 0.02) and age of the primary caregiver (OR : 1.05, 95% CI : 1.02–1.09, p = 0.03). However, when the family had difficulty communicating with the provider owing to the patient’s presence, families tended not to be present during visits by providers (OR : 0.41, 95% CI : 0.17–1.02, p = 0.06).Conclusions: In home medical care settings, visiting healthcare providers should bear in mind that if the family is not always present with the patient, there is a possibility that the family is experiencing difficulty communicating with the provider owing to the patient’s presence.

1 0 0 0 OA 塩化銀乳剤の色増感に関する研究 (第I報)

- 著者

- 佐藤 修伊 馬場 重司

- 出版者

- 社団法人 日本写真学会

- 雑誌

- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)

- 巻号頁・発行日

- vol.28, no.2, pp.70-77, 1965-08-15 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 9

Fluctuation of sensitizing effects of 5, 5'-diphenyl-3, 3', 9-triethyl oxacarbocyanine bromide on silver chloride emulsion was studied, it is owing to gelatins presented in emulsions.Some of gelatins remarkably reduce sensitizing effect of the dye, but the others slightly or not.It was confirmed that reducing of dye sensitization is due to inhibiting of the dye adsorption on AgCl by gelatin impurity, which is soluble in methanol.

1 0 0 0 OA 熔融塩化銀結晶の硫黄増感

- 著者

- 園池 実覧

- 出版者

- 社団法人 日本写真学会

- 雑誌

- 日本写真学会誌 (ISSN:03695662)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.6, pp.483-491, 1987-12-28 (Released:2011-08-11)

- 参考文献数

- 41

- 被引用文献数

- 2

A brief review of the studies performed in the author's laboratory on the sulfur sensitization is given. The studies are now in progress and the results up to date are also introduced with some speculations. The sensitization is mainly studied with large crystals of AgCl pulled up from the melt doped with sulfide. Then the purpose of the studies mainly aims to explain the physical properties of the doped crystals in terms of the structure of sulfur centers in AgCl which undergoes many complex transformations during the photographic processes.A hypothetical mechanism of the sulfur sensitization in large crystals of AgCl is also given, where the silver sulfide is introduced in several forms in the crystal depending on the different conditions of the treatment, and S2--interstitial silver ion compexes are considered hole traps and S2--halogen ion vacancy complexes electron traps in order to explain the successive experimental results so far obtained.