7 0 0 0 OA QOL評価研究の歴史と展望

- 著者

- 下妻 晃二郎

- 出版者

- 日本行動医学会

- 雑誌

- 行動医学研究 (ISSN:13416790)

- 巻号頁・発行日

- vol.21, no.1, pp.4-7, 2015 (Released:2015-04-16)

- 参考文献数

- 6

- 被引用文献数

- 9

QOL評価においては、QOLが複数の要素から構成される「多次元」的概念であることと、「主観」を評価・測定することに意義がある。QOL評価尺度は目的別に主に2種類ある。一つは健康状態を詳しく調べる「プロファイル型尺度」で、もう一つは、医療経済評価で使われる「価値付け型尺度」である。プロファイル型尺度で測定した結果は臨床現場へ、価値付け型尺度で測定した結果は社会における医療資源配分の指標として役立つ。PRO(Patient-Reported Outcome)という言葉が最近よく使われるようになってきたが、QOLとは概念や階層が若干異なり、それを理解することで両方を上手に併用・使い分けを行うことが大切である。QOL尺度開発の歴史は、まず1946年のWHO憲章の健康の定義から始まるが、その後1948年に開発されたKarnofskyのPerformance Status(KPS)では、まだ「主観」の測定が大事であるという考えはおそらくなかった。QOLという用語が一般に知られるようになったのは、米国では1970–80年代とされる。1990年代に入ると数多くのQOL測定尺度が主に欧米で開発された。2001年に日本では国際QOL研究学会が開催され、500名以上の研究者が参集したが、その後日本で質が高い議論ができる場が少なかったため、2011年にQOL/PRO研究会が設立された。QOL/PRO評価研究の課題としては、測定の信頼性の向上や得られたデータの臨床的解釈に関する方法論の確立、そして、特に価値付け型尺度が使われる医療経済評価の研究においては、倫理的・社会的課題の解決が重要事項である。信頼性と妥当性が高いQOL/PRO評価法の開発は、行動医学へも多くの貢献ができると期待される。

3 0 0 0 OA 医療の効率性と公平性(総論)

- 著者

- 下妻 晃二郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本内科学会

- 雑誌

- 日本内科学会雑誌 (ISSN:00215384)

- 巻号頁・発行日

- vol.103, no.5, pp.1203-1209, 2014-05-10 (Released:2015-05-10)

- 参考文献数

- 7

- 被引用文献数

- 1

3 0 0 0 OA 医療経済評価におけるマッピングとMAPS声明について

- 著者

- 白岩 健 船越 大 村澤 秀樹 下妻 晃二郎 斎藤 信也 福田 敬

- 出版者

- 国立保健医療科学院

- 雑誌

- 保健医療科学 (ISSN:13476459)

- 巻号頁・発行日

- vol.67, no.4, pp.422-426, 2018-10-31 (Released:2018-11-29)

- 参考文献数

- 14

医療経済評価において,QALY(quality adjusted life years: 質調整生存年)を算出するためには,選好に基づく尺度により測定されたQOL値が必要である.プロファイル型等の非選好型QOL尺度により測定されたスコアを医療経済評価に活用するために,近年「マッピング」と呼ばれる手法が用いられることが多くなってきている.マッピングは,非選好型尺度の測定値から選好型尺度により測定されるQOL値を予測するための手法であり,このマッピングの関数(あるいは変換方式等)を推定することが目的で実施される.このマッピングに関する研究報告については,23項目からなるMAPS声明が作成されており,筆者らによりその詳細を含め全訳されている.この全訳については,本解説のAppendixを参照されたい.マッピング研究は,現状のところその質につき玉石混淆の状況であるが,MAPS声明に従った質の高い報告が行われることにより,マッピング研究の活用可能性も広がっていくのではないかと考えられる.

2 0 0 0 OA 4.医療経済評価における割引率をどのように設定すべきか?

- 著者

- 白岩 健 葛西 美恵 池田 俊也 下妻 晃二郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本薬剤疫学会

- 雑誌

- 薬剤疫学 (ISSN:13420445)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.33-38, 2012-08-25 (Released:2012-12-19)

- 参考文献数

- 14

- 被引用文献数

- 1

2 0 0 0 制限食下便潜血3枚法と問診の併用による大腸がん集団検診

- 著者

- 藤田 昌英 中野 陽典 太田 潤 熊西 康信 木本 安彦 大道 道大 薄金 眞雄 上田 進久 塚原 康生 藤原 彰 下妻 晃二郎 杉山 龍平 飯田 透志 梁 昌熙 稲葉 秀 奥山 也寸志 阪本 康夫 石井 泰介 田口 鐵男

- 出版者

- The Japan Society of Coloproctology

- 雑誌

- 日本大腸肛門病学会雑誌 (ISSN:00471801)

- 巻号頁・発行日

- vol.39, no.2, pp.187-192, 1986

わが国で大腸癌が急増しつつある現在,信頼性が高く,かつ検診効率のよい集団検診法の確立が急がれる.われわれは昭和52年以来試みてきた3種の検診結果に基づき,.昭和57年4月から2年間,地域団体,職域団体,個人の3グループの計12,520名に対し,グアヤックスライド(シオノギ)にて制限食下に3日間便潜血を調べる方法と問診とを併用した大腸癌集団検診を実施した。要精検は3,434名(27.4%)であり,その内訳は,便潜血が1枚以上陽性であった者2,602名,3親等以内の家族に大腸癌のみられたハイリスク者524名,大腸癌を疑う症状を訴えた者308名であった。要精検者の64.4%(2,214名)が直腸指診,直腸鏡検査をうけた.注腸X線検査は1,397名,大腸ファイバースコピ一は187名に実施した.728名は消化管に何らかの異常所見がみられ,大腸癌は18名(0.14%),カルチノイドは1名,大腸ポリープは303名にみられた.大腸癌18名中17名は便潜血陽性で,残る1名はハイリスクでスクリーニングされた.腫瘍の局在ではS状結腸が10名と多かった,Dukes Cの進行癌は3名にすぎず,Dukes Bは4名であり,早期癌は10名をかぞえた.この集検法は無症状のかなりの大集団に実施でき,大腸癌をより早期に発見しうる信頼度の高い方法であると考えられた.

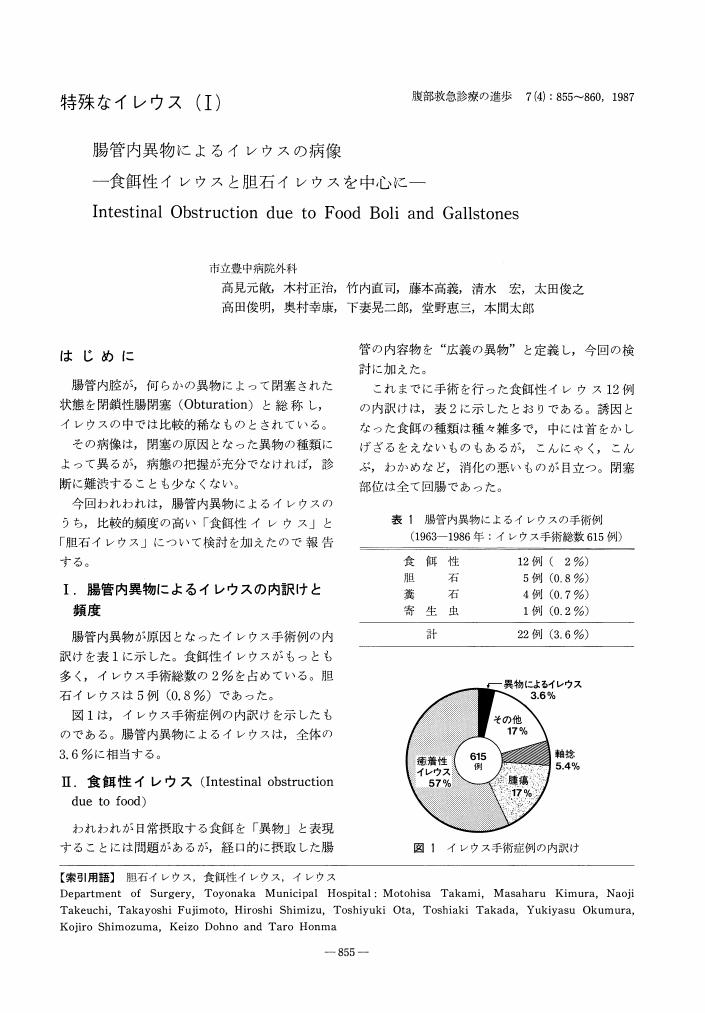

2 0 0 0 OA 腸管内異物によるイレウスの病像

2 0 0 0 OA 6.医療資源配分とQALYに関する倫理的側面からの考察

- 著者

- 白岩 健 福田 敬 池田 俊也 下妻 晃二郎

- 出版者

- 一般社団法人 日本薬剤疫学会

- 雑誌

- 薬剤疫学 (ISSN:13420445)

- 巻号頁・発行日

- vol.17, no.1, pp.27-32, 2012

1 0 0 0 乳がん専門医による乳がん患者に対するうつ病診療の実態調査

- 著者

- 佐藤 泉美 牧野 春彦 下妻 晃二郎 大橋 靖雄

- 出版者

- 日本緩和医療学会

- 雑誌

- Palliative Care Research

- 巻号頁・発行日

- vol.9, no.3, pp.132-139, 2014

<b>【目的】</b>乳がん専門医によるうつ病診療の実態調査 <b>【方法】</b>乳がん専門医352名に, うつ病診療状況に関する調査票を郵送した. <b>【結果】</b>110名(31.3%)から回答を得た. 乳がん患者のうつ病罹患割合は, 90%の医師が20%以下, 約半数が5%以下と回答した. 第一選択薬はベンゾジアゼピン系抗不安薬(BZD)が最多で(41.5%), 次が選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)だった(30.9%). BZD使用の医師は, 使用経験の豊富さ(オッズ比[OR] 8.20), 安全性(OR 6.27)で選んでおり, SSRIは, 効果の高さ(OR 7.07)で選ばれていた. <b>【結論】</b>乳がん専門医の乳がん患者のうつ病診療では, 調査票に基づく診断や薬物療法等において高い水準の医療が均しく行われているとは言い難く, 精神科系専門家との連携も含め, 診療環境整備の必要性が示唆された.

- 著者

- 齋藤 信也 児玉 聡 安倍 里美 白岩 健 下妻 晃二郎[翻訳]

- 出版者

- 国立保健医療科学院

- 雑誌

- 保健医療科学 (ISSN:13476459)

- 巻号頁・発行日

- vol.62, pp.667-678, 2013-12

本報告書は,ガイダンス(推奨)作成に用いるプロセスを設計する際,およびガイダンスの各項目を作成する際にNICEが従うべき諸原則についてまとめたものである.これは主として,介入の効果と費用対効果に関する決定を行う際,とくにそれらの決定がNHSの資源配分に影響を与える場合に,NICEおよびNICEの諮問機関(advisory body)が適用すべき判断に関するものである.本報告書はNICE理事会によって作成された.これは2005年に作成された「社会的価値判断(Social value judgements)」第一版に基づいている.すべてのNICEガイダンスおよびガイダンスの作成にNICEが用いるプロセスは,本研究所の法的義務,および本報告書で記述された社会的価値の諸原則と一致していなければならない.NICEガイダンスのいずれかの部分がこれらの諸原則に従っていない場合,NICEと諮問機関はそれらを特定し,その理由を説明しなければならない.

1 0 0 0 OA 新医療技術の社会への適切な応用を目指して-公正な医療資源配分方法の確立

- 著者

- 下妻 晃二郎 能登 真一 齋藤 信也 五十嵐 中 白岩 健 福田 敬 坂巻 弘之 石田 博 後藤 玲子 児玉 聡 赤沢 学 池田 俊也 國澤 進 田倉 智之 冨田 奈穂子

- 出版者

- 立命館大学

- 雑誌

- 基盤研究(B)

- 巻号頁・発行日

- 2011-04-01

経済状況の低迷が続く多くの先進国においては、公的医療資源の適切な配分は、費用対効果などの合理的な社会的価値判断に基づいて行われている。日本では従来そのような仕組みがなかったが、2016年度から、高額な医療用製品を対象に政策への施行的導入が予定されている。本研究では費用対効果分析による効率性の向上にむけて技術的課題の解決を図り、同時に、効率性の追求だけでは疎かになりがちな公平性の確保を図るために考慮すべき、倫理社会的要素の明確化とそれを政策において考慮する仕組み作りを検討した。

1 0 0 0 OA 在宅緩和ケアチームの組織化と課題 : 岡山モデルによる一事例から

- 著者

- 山口 三重子 島津 望 下妻 晃二郎 矢部 正浩 福島 智子 加藤 恒夫

- 出版者

- 県立広島大学

- 雑誌

- 広島県立保健福祉大学誌人間と科学 (ISSN:13463217)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.77-85, 2005-03

本研究の目的は,自宅で最期を迎えたいと希望するがん患者の在宅緩和ケアを行うために作られた,プライマリケアチーム(開業医・訪問看護師・開業薬剤師など)と緩和ケア専門チーム(緩和を専門とする医師・看護師・MSWなど)の連携がスムーズに行われるための課題を明らかにすることである。分析対象は,在宅緩和ケアに参加した医療職者の事例検討会(学習会)において録音したテープ,診療録,看護記録である。テープは逐語録にし,分析にはワトソンの理論を参考に内容分析法で行った。その結果,在宅緩和ケアにおける連携をスムーズにするために必要な因子として,連携前の準備,緩和ケアに特有のケアや薬剤の理解,両チームの役割分担,の3つの要因が抽出された。今後の検討課題として,連携のアウトカム評価,コーディネーター(リーダー)の役割と職種,より多職種を含めた組織化などが挙げられた。