23 0 0 0 OA 罪へのライセンス─罪悪感と向社会的行動に対するモラルライセンシング効果の検討─

- 著者

- 古川 善也 安部 主晃 中島 健一郎

- 出版者

- 日本感情心理学会

- 雑誌

- 感情心理学研究 (ISSN:18828817)

- 巻号頁・発行日

- vol.27, no.1, pp.1-9, 2019-10-31 (Released:2020-02-06)

- 参考文献数

- 40

In this study, we investigated whether the moral self-licensing effect, a phenomenon where the past experience of moral behavior allows for immorality, alleviates guilt and prosocial behavior accompanying immoral behavior. As a moral licensing manipulation, we used an autobiographical recalling task that asked participants to recall their experiences where they engaged in prosocial behavior toward their friends in the past (e.g., Cornelissen, Bashshur, Rode, & Le Menestrel, 2013; Jordan, Mullen, & Murnighan, 2011). Subsequently, we manipulated the participants’ feelings of guilt using the scenario method. The results showed a significant interaction between moral licensing and guilt manipulation. More specifically, in the guilt-induced condition, participants who recalled their prosocial experiences felt less guilt toward present immoral behavior than those who did not. Further, for prosocial behavior, we conducted a moderated mediation analysis using guilt scores as a mediator and guilt manipulation as a moderator. The results showed that, only in the guilt-induced condition, moral licensing reduced prosocial behavior through the guilt scores. These indicate that last behavior as well as behavioral history what they had done before influences guilt and guilt-induced behaviors.

21 0 0 0 OA ブリに寄生する線虫Philometroides seriolaeの魚体脱出現象について

- 著者

- 中島 健次 江草 周三 中島 東夫

- 出版者

- The Japanese Society of Fish Pathology

- 雑誌

- 魚病研究 (ISSN:0388788X)

- 巻号頁・発行日

- vol.4, no.2, pp.83-86, 1970-03-30 (Released:2009-10-26)

- 参考文献数

- 5

- 被引用文献数

- 4 6 2

The reproductive emergence of Philometroides seriolae (ISHII, 1931) YAMAGUTI, 1935(nematode) from the yellowtail, Seriola quinqueradiata, was observed in a large exhibition tank of the Ohita Marine Palace from the middle of August to the beginning of September, 1969. From the observations the following process was suggested. A matured P. seriolae comes out from the interior of the fish body through a small hole made in the skin and hungs down from the hole for a few weeks or more by Ieavng one end of the body under the skin. The part of the worm body exposed to the outside loses elasticity and color and flattens. The end of the exposed part collapsed and thus the larvae are released. and scattered about widely owing to the swimming of the host. The number of the larvae carried by a mother worm varies with the size of the worms, being about 6 to 8 millions in worms measured over 30cm in length.

- 著者

- 戸谷 彰宏 中島 健一郎

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.2, pp.84-92, 2017-12-25 (Released:2017-12-25)

- 参考文献数

- 19

- 被引用文献数

- 2

Our purpose is to examine the affect-free claim in terror management theory. Lambert et al. (2014) reported findings that disconfirm the claim that mortality salience (MS) manipulation does not produce any changes in self-reported affect including negative affect, which is the affect-free claim. As a conceptual replication of their findings, we conducted three studies to examine whether MS manipulation influences self-reported mood. Participants in Study 1 were college students, while Studies 2 and 3 included individuals in their 20s and 50s who were recruited using a web survey. Multiple-choice questions (Studies 1 and 2) and open-ended questions (Study 3) were used as experimental manipulation. Through these three studies, it was shown that MS manipulation elevated negative mood regardless of the experimental manipulation type and participants’ age. In these studies, participants did not demonstrate a cultural worldview defense. Results suggest that we should reconsider the affect-free claim in terror management theory.

11 0 0 0 OA 防衛的悲観主義者は本当に自尊心が低いのか?――潜在的自尊心に着目した検討

- 著者

- 清水 陽香 中島 健一郎

- 出版者

- 日本パーソナリティ心理学会

- 雑誌

- パーソナリティ研究 (ISSN:13488406)

- 巻号頁・発行日

- pp.27.1.4, (Released:2018-04-05)

- 参考文献数

- 38

防衛的悲観主義者(DP者)は,方略的楽観主義者(SO者)に比べて自尊心が低く不安が高い一方で,パフォーマンス前の準備を入念に行い,その結果SO者と同程度に高いパフォーマンスを示すとされている。一般に高い不安や低い自尊心は準備およびパフォーマンスを阻害するにもかかわらず,DP者が課題の事前準備に取り組むことができる理由はいまだ明らかになっていない。本研究では,その理由としてDP者には潜在的自尊心の高さがあると考え,DP者の顕在的自尊心と潜在的自尊心に着目した検討を行った。研究1では,質問紙調査によって認知的方略による顕在的自尊心の差異を検討した。また研究2では,Name Letter Taskを用いて潜在的自尊心の差異を検討した。研究1, 2の結果,DP者はSO者に比べて顕在的自尊心は低いものの,潜在的自尊心はSO者と同程度に高いことが示された。

8 0 0 0 OA 乗法の意味についての論争と問題点についての考案

- 著者

- 中島 健三

- 出版者

- 公益社団法人 日本数学教育学会(旧 社団法人 日本数学教育会)

- 雑誌

- 日本数学教育会誌 (ISSN:0021471X)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.6, pp.74-77, 1968 (Released:2021-10-01)

7 0 0 0 OA クリティカルシンキングの能力および志向性が共感の正確さに及ぼす影響

- 著者

- 矢澤 順根 古川 善也 中島 健一郎

- 出版者

- 日本社会心理学会

- 雑誌

- 社会心理学研究 (ISSN:09161503)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.1, pp.16-24, 2020-07-31 (Released:2020-07-31)

- 参考文献数

- 36

Although previous studies suggest that critical thinking may be beneficial to interpersonal relationships (e.g., Hirooka et al., 2000), no empirical studies investigated this effect. Therefore, to investigate the same, we focused on empathic accuracy as an important factor in establishing and maintaining good interpersonal relationships. One hundred and forty-three individuals participated in our web experiment and survey via a crowdsourcing service. We measured critical thinking ability and orientation using the Japanese Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal and the critical thinking orientation scale. We conducted the Asian Reading the Mind in the Eyes Test to assess participants’ empathic accuracy. We also measured systematic thinking skills using the Cognitive Reflection Test as a relevant variable. Multiple regression analysis showed that empathic accuracy was positively related to critical thinking ability, but not to critical thinking orientation and systematic thinking. These results suggest that critical thinking ability, especially reasoning ability, may be particularly important for increasing empathic accuracy toward nonverbal information.

6 0 0 0 OA 津波による大気ラム波の励起についての理論的考察

- 著者

- 中島 健介

- 雑誌

- 日本地球惑星科学連合2018年大会

- 巻号頁・発行日

- 2018-03-14

はじめに大規模な津波は大気Lamb波を励起することが知られており(Arai et al 2011; Mikumo et al 2008 など), グローバルな微気圧計観測網から海面変位を推定することも行われている. 過去のその様な手法において, 津波の波源域での圧力偏差 p は津波に伴う海面鉛直速度 w を用いて p=ρ c w (cは音速)と与えられている. この関係は, 通常の音波を想定しており, 内部重力波, 重力の影響を強く受ける音波, そして Lamb 波の場合の適切さには疑問がある.実際, Watada (2009)は等温大気について, 下面境界に鉛直速度を与えて圧力応答を波数・周波数空間において調べ, 音波, 内部重力波,Lamb 波の分散関係に対応して顕著な違いがあることを示した. 対応して実空間での応答の調査が望まれるが, 過去には現実的な断層運 動を想定した計算が行われており(たとえば泉宮・長岡,1994) 理論的な理解には必ずしも繋がっていない. そこで本研究では理想的な状況を想定して津波による大気波動の励起を調べる.考察する系と数値モデル線形化した水平鉛直2次元の等温大気の方程式を,下面に与える鉛直流により駆動し, 応答を調べる.計算領域は, 水平2000km, 鉛直 100km であり,上端 20km はスポンジ層とする. 下端の鉛直流は2種類のものを想定する. 第一は, 時間空間的にガウス分布のパルスであり, 地震断層変位に対応する海面盛り上がりを想定する. 時定数は, 通常の地震から津波地震までを想定して 10秒から300秒までのパラメタ実験を行なう. 第二は, 水平にガウス分布の海面変位を左右に動かすものであり, 津波の水平伝播を想定する. 伝播速度は, 典型的な水深における津波伝播速度を想定して25m/sから 300m/s の範囲でパラメタ実験を行う. 方程式の離散化には spmodel(竹広ほか2013)を用いた.結果海面の盛り上がりで生じる圧力偏差は音速で水平に伝わるLamb波によって支配されるが, その波形は, 海面盛り上がりの時定数にほとんどよらないことがわかった. 振幅は, 海面の盛り上がりに対応して大気が static に鉛直変位することを想定して見積もることができる(詳細は当日)。伝播する津波から生じる応答としては、津波とともに伝わる強制波動(通常は内部重力波)に加えて, 音速で水平に伝わるLamb波が生じることがわかった. この成分の振幅は概ね津波伝播速度の2乗に比例し, 典型的なパラメタでは, 海面盛り上がりによる成分の半分程度の大きさとなる.理論的考察以上の結果は、鉛直流擾乱を持たない Lamb 波が大気下端での鉛直運動で励起されることを示す。このような必ずしも自明でない結果について、当日、理論的議論を行う。参考文献Arai et al (2011): Geophys. Res. Lett. doi:10.1029/2011GL049146Mikumo et al (2008): J. Geophys. Res. doi:10.1029/2008JB005710Watada(2009): J. Fluid. Mech. doi:10.1017/S0022112009005953泉宮・長岡(1994): 海岸工学論文集, Vol.41, p.241.

6 0 0 0 OA 3. 片頭痛

- 著者

- 中島 健二 竹島 多賀夫

- 出版者

- 一般社団法人 日本臨床薬理学会

- 雑誌

- 臨床薬理 (ISSN:03881601)

- 巻号頁・発行日

- vol.36, no.6, pp.277-283, 2005-11-30 (Released:2010-06-28)

- 参考文献数

- 24

5 0 0 0 教師による成績予測の正確性評価に適した指標を考える

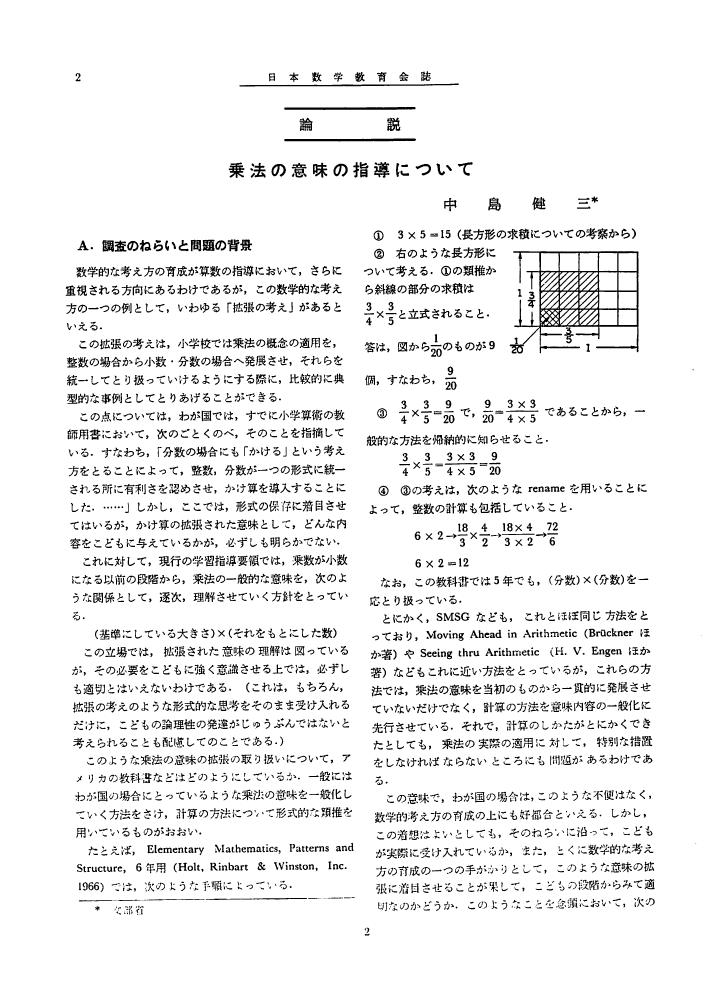

5 0 0 0 OA 乗法の意味の指導について

- 著者

- 中島 健三

- 出版者

- 公益社団法人 日本数学教育学会(旧 社団法人 日本数学教育会)

- 雑誌

- 日本数学教育会誌 (ISSN:0021471X)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.2, pp.2-5, 1968 (Released:2021-10-01)

5 0 0 0 OA 算数の現代化に対する基本的な態度 集合を中心として

- 著者

- 中島 健三

- 出版者

- 公益社団法人 日本数学教育学会

- 雑誌

- 日本数学教育学会誌 (ISSN:0021471X)

- 巻号頁・発行日

- vol.53, no.6, pp.25, 1971 (Released:2021-04-01)

5 0 0 0 OA 津波が励起する大気ラム波の振幅の理論的見積もり

- 著者

- 中島 健介

- 雑誌

- 日本地球惑星科学連合2018年大会

- 巻号頁・発行日

- 2018-03-14

はじめに大規模な津波は大気Lamb波を励起することが知られており(Arai et al 2011; Mikumo et al 2008 など), グローバルな微気圧計観測網から海面変位を推定することも行われている.過去のその様なインバージョンにおいて, 津波の波源域での圧力偏差 p は津波に伴う海面鉛直速度 w を用いて p=ρ c w (cは音速)と与えられている. この関係は, 通常の音波を想定しており, 内部重力波, 重力の影響を強く受ける音波, そして Lamb 波の場合の適切さには疑問がある.実際, Watada (2009)は等温大気について, 下面境界に鉛直速度を与えて圧力応答を波数・周波数空間において調べ, 音波, 内部重力波,Lamb 波の分散関係に対応して顕著な違いがあることを示した. 対応して実空間での応答の調査が望まれるが, 過去には現実的な断層運動を想定した計算が行われており(たとえば泉宮・長岡,1994) 理論的な理解には必ずしも繋がっていない. そこで本研究では理想的な状況を想定して津波による 大気波動の励起を調べる.考察する系と数値モデル線形化した水平鉛直2次元の等温大気の方程式を,下面に与える鉛直流により駆動し, 応答を調べる.計算領域は, 水平 2000km, 鉛直 100km であり,上端 20km はスポンジ層とする. 下端の鉛直流は2種類のものを想定する. 第一は, 時間空間的にガウス分布のパルスであり, 地震断層変位に対応する海面盛り上がりを想定する. 時定数は, 通常の地震から津波地震までを想定して 10秒から300秒までのパラメタ実験を行なう. 第二は, 水平にガウス分布の海面変位を左右に動かすものであり, 津波の水平伝播を想定する. 伝播速度は, 典型的な水深における津波伝播速度を想定して25m/sから 300m/s の範囲でパラメタ実験を行う. 方程式の離散化には spmodel(竹広ほか2013)を用いた.結果: 海面の盛り上がりへの応答波源域から遠方での圧力偏差は音速で水平に伝わるLamb波によって支配されるが, その波形は, 海面盛り上がりの時定数にほとんどよらないことがわかった. 振幅は, 海面の盛り上がりに対応して大気が static に鉛直変位することを想定して見積もることができる(詳細は当日). この結果は, はじめに挙げた表式とは全く異なり, また, 防災上極めて重要な性質である.結果: 伝播する津波への応答津波とともに伝わる強制波動(通常は内部重力波)に加えて, 音速で水平に伝わるLamb波が生じることがわかった. この成分の振幅は概ね津波伝播速度の2乗に比例し, 典型的なパラメタでは, 海面盛り上がりによる成分の半分程度の大きさとなる. 解析的考察について当日述べる.参考文献Arai et al (2011): Geophys. Res. Lett. doi:10.1029/2011GL049146Mikumo et al (2008): J. Geophys. Res. doi:10.1029/2008JB005710Watada(2009): J. Fluid. Mech. doi:10.1017/S0022112009005953泉宮・長岡(1994): 海岸工学論文集, Vol.41, p.241.

5 0 0 0 戦後十年日本文学の歩み

- 著者

- 中島健蔵, 中野重治 編

- 出版者

- 青木書店

- 巻号頁・発行日

- 1956

4 0 0 0 OA 論理的思考力の育成と児童の推論の実態について

- 著者

- 中島 健三

- 出版者

- 公益社団法人 日本数学教育学会(旧 社団法人 日本数学教育会)

- 雑誌

- 日本数学教育会誌 (ISSN:0021471X)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.9, pp.90-99, 1968-09-01 (Released:2021-09-01)

世界各国の研究用原子炉(研究炉)では、従来は濃縮度90%以上の高濃縮ウランを使用していたが、この高濃縮ウランは核兵器に直接転用可能であるため、米国とIAEA(国際原子力機関)の主導により、濃縮度20%未満の低濃縮ウランに転換するプログラム(RERTR: Reduced Enrichment for Research and Test Reactor)が進められている。多くの研究炉では、燃料の濃縮度を低くした代わりに燃料1体当たりのウラン量(ウラン密度)を増やすことによって、原子炉の特性がほとんど変わらないように工夫している。ウラン密度を増加させるには、従来のウラン-アルミニウム合金では困難なため、ウラン-シリサイド合金をアルミニウム中に分散させた燃料(シリサイド燃料)が広く採用されている。京都大学研究用原子炉KURでも、これまでは濃縮度93%の高濃縮ウランを使用していたが、2006年2月の運転を持ってその使用を終了し、燃料低濃縮化のための作業を開始した。今後のKURでは、濃縮度を93%から約20%へと低減し、ウラン密度を約0.6g/cm^3から3.2g/cm^3へと増加させた低濃縮ウラン燃料(シリサイド燃料)を使用することとなる。この低濃縮化のための準備作業として、原子炉等規制法に基づく原子炉設置承認申請書の変更(いわゆる安全審査)をこれまでに終了し、現在は低濃縮ウラン燃料の製造及び関連する検査、休止中の原子炉の健全性確認(総点検)を順次行っているところである。健全性確認では、運転再開後の安定した使用が可能となるように、運転中は観察が行えない箇所も含めて大掛かりな点検及び必要な機器設備の改修を行っている。また、低濃縮ウラン燃料を装荷した炉心の核特性解析を行い、運転及び実験における濃縮度低減の影響評価を行っている。なお、使用済みの高濃縮ウラン燃料については、既に全数を米国に返送済みである。低濃縮ウラン燃料の製造はフランスの燃料メーカーにて行っており、2009年5月に当実験所に到着する予定である。その後各種の検査等を行い、これらに無事合格した後に、KURは運転を再開することなる。ただし、燃料製造に係るコストの問題から、今回製造する燃料は30体のみであり、従前のような定格出力5MWの運転を定常的に行うと短期間で全燃料を消費してしまう。このため、運転再開後は出力1MWを標準とした運転を計画しているところである。本報告では、燃料低濃縮化を含めたKUR停止期間中に実施してきた、あるいは実施中の、各種の作業及び新炉心の核特性予測評価等、運転再開に向けての準備状況と今後の予定について紹介する。

4 0 0 0 OA 文化的自己観とストレスフルイベントの経験頻度が個人の集団表象に及ぼす影響

- 著者

- 中島 健一郎 礒部 智加衣 長谷川 孝治 浦 光博

- 出版者

- 日本グループ・ダイナミックス学会

- 雑誌

- 実験社会心理学研究 (ISSN:03877973)

- 巻号頁・発行日

- vol.49, no.2, pp.122-131, 2010 (Released:2010-02-20)

- 参考文献数

- 30

- 被引用文献数

- 3 5

本研究の目的は次の2つである。ひとつは,文化的自己観と集団表象(common identity group vs. common bond group: Prentice, Miller, & Lightdale, 1994)の関連を検証することである。もうひとつは,この関連が個人の経験したストレスフルイベントの頻度によってどのように変動するか検討することである。そのために本研究では大学1年生を対象とする縦断調査を行った。その結果,独自に作成した集団表象尺度が想定どおりの2因子構造であり,信頼性も許容できる範囲であることが示された。加えて,予測されたように,相互協調性とcommon bond group得点に正の関連があり,common bond group得点において文化的自己観とストレスフルイベントの経験頻度の交互作用効果が認められた。相互協調的自己観が優勢な個人の場合,ストレスフルイベントの経験頻度が少ない群よりも多い群においてcommon bond group得点が高いのに対して,相互独立的自己観が優勢な個人の場合,これとは逆の関連が示された。しかしながら,common identity group得点において予測された効果は認められなかった。この点に関して,個人の集団表象と内集団の特徴との一致・不一致の観点より考察がなされた。

3 0 0 0 OA エジプトにおける農耕・家畜の起源

- 著者

- 中島 健一

- 出版者

- The Human Geographical Society of Japan

- 雑誌

- 人文地理 (ISSN:00187216)

- 巻号頁・発行日

- vol.33, no.1, pp.23-40, 1981-02-28 (Released:2009-04-28)

- 参考文献数

- 27

- 被引用文献数

- 2 2

1) 北アフリカにおける農耕および家畜の起源については正確な資料がととのっていない。サハラ南部・東部の周辺地方では,旧石器時代晩期(c. 10500 B.C.)に,野草の種実の栽培をはじめたが,新石器時代への連続性については明らかでない。K.W.ブッツェルをはじめ,さいきんの研究によると,エジプトの農耕起源は,近中東地方からの影響のもとに,それらの諸地方から2000±500年ほどおくれて,下エジプトのメリムダやファイユームに始まり,上エジプト・ヌービア地方へ発展していったことを指摘している。エジプトの農業起源を明らかにしようとするとき,新石器時代の資料は,たしかに,ヌービア以北のナイル河谷地帯やデルタ地方に多く,近中東地方からの伝播を裏づけているようである。M.N.コーエンは,その伝播説に反論して,アフリカ固有の農業起源を示唆しているが,なお実証性に乏しい。後氷期の北半球にはいくたびかの気候変動があった。それらの気候変動は,動植物の生態・分布をきびしく制約し,採集=狩猟・なかば家畜飼養の遊牧民たちの生存形態や移動様式,さらに,ナイル河谷のエジプト人たちの歴史形成に顕著な影響をおよぼした。とくに,北半球の中緯度地帯における「亜降雨期」(c. 5500-2350 B.C.)の介在は,農耕および家畜の起源に決定的な影響をあたえた。北アフリカでは,この時期の降雨量はやや多く(100±50mm),冬季にも降雨があった。「亜降雨期」への移行にともなって,エジプトの新石器時代は,さいきんの研究によると,デルタやファイユーム低地から始まっているが,冬季の降雨にめぐまれた丘陵斜面や山麓,ワディの谷口地帯でも,いっせいに“石器革命”をむかえていた。2) サハラ南部・周辺地方やヌービア・上エジプト東部の丘陵地帯に残る多くの岩刻画からみて,それらの諸地方における動物群集はきわめて多種であり,豊富であった。野生動物の馴化にかんするかぎり,農耕発展の径路とは逆に,サハラ南部・東部・周辺地方から,ヌービァ・上エジプトへ拡延していったようである。K.W.ブッツェルによると,その主役は,サハラの採集=狩猟民となかば家畜飼養をともなう東部ハミートの遊牧民たちであった。F.E.ツォイナーは,初期農耕時代に家畜化された哺乳動物として牛や水牛をあげている。東部ハミートの遊牧民たちは,エジプト人が牛を知る1000年も前から,牛を飼育していたのである。3) やや温暖・湿潤な「亜降雨期」は,紀元前4千年紀のなかころから変動し,北アフリカの気象条件は乾燥化しはじめた。そのころ,サハラやその周辺地帯・スーダン・ヌービア・上エジプト地方では,あきらかに,動物群集の最初の断絶がおこっている。ヌービア・上エジプトのナイル河谷の周辺地方から,サバナ景観が荒廃し,象・さい・きりんなどをはじめ,やがて,かもしか類などのサバナの動物群集が消滅しはじめた。そのころ,それらの諸地方の採集=狩猟民やなかば家畜飼養の遊牧民たちはさかんに移動している。4) ナイル川の放水量は,紀元前4千年紀末以降,「亜降雨期」の終息とともに,減少しはじめた。季節的氾濫の水位は,「亜降雨期」のピークに比較して,ヌービアでは8-9m,ルクソール(テーベ)では4-5mほども低下した。河谷のエジプト人たちは,サバナ景観の荒廃と野生動物の減少,あまつさえ,いちじるしい人口増加による食糧危機に対面して,その不安と緊張・心理的圧迫から逃れるために,食糧の新しい生産方法について,その選択をせまられたにちがいない。エジプト人たちは,オアシスやワディの谷口地帯から,さいわい,放水量の減少によって干上ってきたナイル氾濫原へ進出し,まったく新しい食糧生産の方法-すなわち,それまでの旱地農法に比較して,土地生産性のたかい灌漑農法への道を選択し,ひらいていく。その過渡期はナカーダ第II期から王朝初期(c. 3300-3050 B.C.)であった。また,この時期には家畜飼養をも積極的にすすめた。王朝初期に,ナイル河谷の灌漑耕地は氾濫原の2/3にひろがり,c. 2000 B.C.の資料によると,農耕地と牧草地との面積が等しくなっている。「亜降雨期」への移行は“新石器革命”-すなわち,原始農耕および野生動物の馴化の端緒をなした。その終末・乾燥気候への転移(Wende)は,エジプトのナイル河谷では第2の農業革命-すなわち,貯留式の灌排水農法と家畜飼養とのいっそうの結合をとおして,エジプト古王国(Pyramid Age)への道をひらいたのである。

3 0 0 0 乗法の意味についての論争と問題的について考察

- 著者

- 中島 健三

- 出版者

- 公益社団法人日本数学教育学会

- 雑誌

- 日本数学教育会誌 (ISSN:0021471X)

- 巻号頁・発行日

- vol.50, no.6, pp.74-77, 1968-06-01

- 被引用文献数

- 4

3 0 0 0 OA 鰤糸状虫の生活史に関する研究―I

- 著者

- 中島 健次 江草 周三

- 出版者

- The Japanese Society of Fish Pathology

- 雑誌

- 魚病研究 (ISSN:0388788X)

- 巻号頁・発行日

- vol.5, no.1, pp.12-15, 1970-09-30 (Released:2010-02-10)

- 参考文献数

- 8

- 被引用文献数

- 4

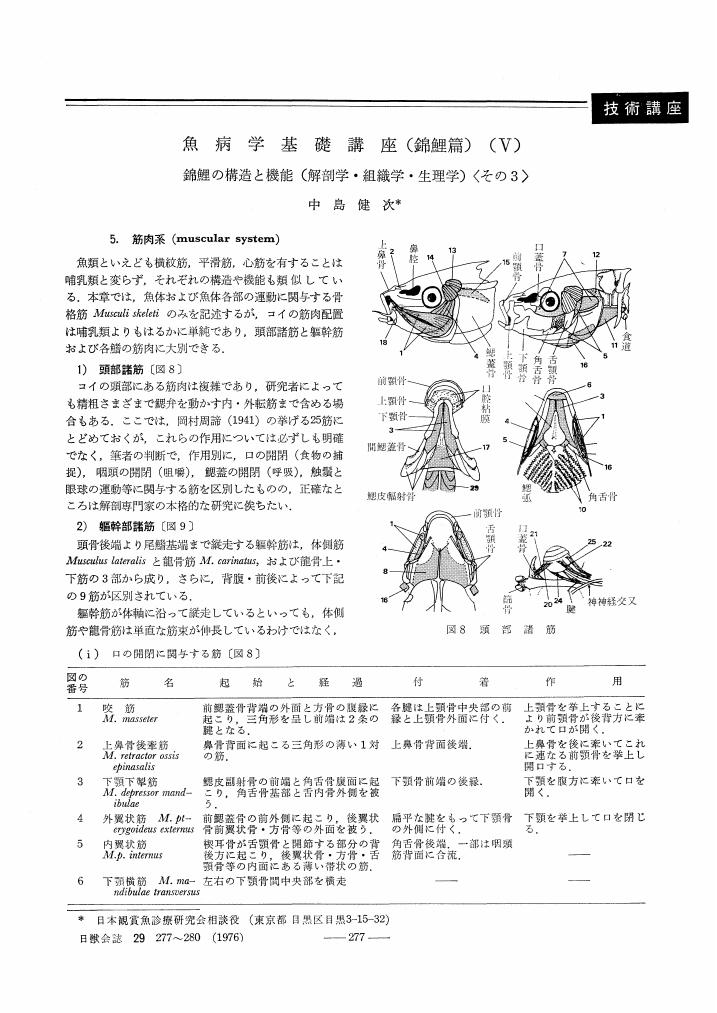

- 著者

- 中島 健次

- 出版者

- 公益社団法人 日本獣医師会

- 雑誌

- 日本獣医師会雑誌 (ISSN:04466454)

- 巻号頁・発行日

- vol.29, no.5, pp.277-280, 1976-05-20 (Released:2011-06-17)